建构小学语文“思辨型”课堂的策略研究论文

2025-01-13 17:25:58 来源: 作者:liziwei

摘要:在小学语文学科教学中构建“思辨型”课堂,是践行语文课程理念、落实语文课程目标的有效尝试,而对具体的建构策略进行研究和探讨,则是为了优化语文课堂教学模式、加速课程目标的落实,从而让学生在良好的环境中大胆讨论、辩证思考和深度探究,增强他们的思辨意识。文章结合部编版小学语文教材的实际内容,围绕聚焦经典课文、借助课后习题、创设问题情境、组建群文体系、展开写作训练等角度,深入研究小学语文“思辨型”课堂的建构策略。

【摘要】在小学语文学科教学中构建“思辨型”课堂,是践行语文课程理念、落实语文课程目标的有效尝试,而对具体的建构策略进行研究和探讨,则是为了优化语文课堂教学模式、加速课程目标的落实,从而让学生在良好的环境中大胆讨论、辩证思考和深度探究,增强他们的思辨意识。文章结合部编版小学语文教材的实际内容,围绕聚焦经典课文、借助课后习题、创设问题情境、组建群文体系、展开写作训练等角度,深入研究小学语文“思辨型”课堂的建构策略。

【关键词】小学语文;“思辨型”课堂;建构策略

“思辨”是《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)中的热词,其中最关键的便是“思辨性阅读与表达”学习任务群。根据新课标中的相关要求,小学阶段的学生需要完成“阅读解决生活问题的故事”“学习辨析、质疑、提问等方法”“阅读哲人故事、寓言故事、成语故事等,感受其中的智慧”等多种学习任务,以此达成提高思辨能力的目的。从新课标的课程要求中可以看出,在小学语文教学中建构“思辨型”课堂,是当前语文教学的主要任务之一。教师可以结合“思辨性阅读与表达”学习任务群的学习内容、教学提示以及核心素养的相关培养要求,建构“思辨型”课堂,为学生提供辩证思考和深度学习的平台,最终落实思维能力的培养目标。

一、聚焦经典课文,挖掘思辨要素

部编版小学语文教材中精选了众多优质课文,其中不乏思辨要素丰富的经典课文。在建构小学语文“思辨型”课堂时,教师可以聚焦教材中的经典课文,从课文的内容和语言入手,挖掘其中的思辨要素,由此引导学生开展思辨性阅读或思辨性表达,让他们在思辨的过程中生成辩证思维、创新思维以及逻辑思维。

(一)聚焦课文的内容

在文学创作中,一些作者出于优化文本设计、深化文本主题等目的,会在文本中设置思辨元素,如反问句、开放式的观点等,这些都是思辨性阅读或表达的重要内容。为此,教师可以聚焦课文的内容,让学生关注课文中开放的观点、对立的观点等,引导他们在文本阅读的过程中进行思辨,并在辩证思考的基础上产生个性化的见解,从而深刻理解文本中阐释的观点。

部编版三年级下册第二单元的《陶罐和铁罐》是一则现代寓言故事,以陶罐和铁罐为主要形象,其中铁罐是国王御厨中的器具,一直自诩坚硬顽强,对陶罐出言不逊,瞧不起陶罐。但是在多年之后,当铁罐已经化为地下的泥土时,陶罐却成为了出土文物。通过此则故事,作者阐释了“每个人都有优点和不足,要善于学习他人身上的优点,正视自己的不足,给予他人足够的尊重”的道理。在该则寓言故事的教学中,为了让学生理解故事中蕴含的道理,教师要聚焦课文内容,指导学生辩证地解析铁罐与陶罐的对话,了解二者在性格、结局等方面的不同点。在指导学生研读课文内容时,教师可以巧搭以下支架:阅读课文,从《陶罐与铁罐》一文的内容入手,在括号中填写恰当的词语和句子。

(1)从()等神态和语言描写中可以看出,铁罐的性格是(),它一直自诩(),但是它最终()。

(2)从()等神态和语言描写中可以看出,陶罐的性格是(),它一直谦虚(),经过时间的历练,它最终()。

利用以上支架,学生可以梳理课文的内容,从陶罐与铁罐的对话以及文中的神态和语言描写中,感知铁罐、陶罐的性格特征,并对比它们的结局。在对比的过程中学生可知,铁罐十分傲慢、无礼,它只能看到自己的长处,却无法看到对方的长处;而陶罐则十分谦虚,它最终成为了流传千古的文物,可是铁罐却消失得无影无踪。通过这一则充满趣味性的寓言故事,学生可以开展辩证性思考和对比式阅读,从而初步形成思辨意识,理解故事阐释的深刻道理。

(二)聚焦课文的语言

语言是思维的成果,思维是语言的助力,二者相辅相成。在经典课文的阅读指导中,教师可以聚焦课文的语言,引导学生从课文的字词、语句和段落入手,还原作者的思维历程,把握作者的写作意图,从而促使学生在辩证解读、深度分析的过程中领悟文本语言的深意。

开展基于课文语言的思辨性阅读,教师要紧扣课文中的关键语句和重点段落,让学生由点及线、由线及面地辨析课文。以四年级上册第三单元《古诗三首》中的《题西林壁》为例,教师可以提炼课文中含有思辨要素的语句,即“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,针对诗句中的语言素材,学生可以从“横与侧”“远与近”“高与低”的辩证关系入手,体会作者在诗中寄托的哲学思想。经过对比和品读,学生不难发现,苏轼在写作时运用了多组相对的词,目的是阐释“从不同的角度看问题,得到的结论是不同的”“眼前的景象不一定是真实的,人要有探求本真的精神”等哲理。

在辩证解读课文语言的过程中,学生可以获得与众不同的感悟,既能够理解课文中阐释的道理,也能够深挖课文的哲学底蕴,同时还能够形成思辨意识和深度思考的能力。

二、借助课后习题,指导思辨阅读

除课文外,部编版小学语文教材在每一篇精读课文之后都配备了专门的课后习题,这些课后习题既是助读系统的重要组成部分,也是课文的延伸内容。在建构“思辨型”课堂时,教师可以借助精读课文中的课后习题,指导学生思辨阅读,必要时也可以适当地改编课后习题的内容或形式,创新学生课后练习的模式,让学生在阅读中思辨、在思辨中感悟。《母鸡》一文以生动形象的语言,展现了老舍对母鸡前后态度的变化,体现了老舍的情感变化。对此,教师可以结合课后习题的第一题,指导学生思辨阅读、深入品读。“在《母鸡》一文中,前半段描写了令人‘厌恶’的母鸡,后半段又描写了令人‘敬佩’的母鸡,作者的视角为何发生了如此大的变化?请你通读整篇课文,圈画出具有情感色彩的语句,说一说课文的前后部分为何有如此大的差异?作者的情感又经历了怎样的变化?”教师可将第一道课后习题改编为上述内容,重点引导学生溯源作者的写作视角、辨析作者的情感变化。在前后对比中学生即可明确,作者的态度和情感之所以发生变化,是因为作者看到了母鸡身为一个母亲为保护孩子而拼尽全力的场面,这让作者产生了由衷的钦佩之情。

由上所述,教师利用部编版精读课文后的课后习题,经过适当的改编,可以为学生提供多样化的课堂练习题。在练习题的辅助下,学生可以从不同的维度进行思辨性阅读和表达,也能在对比阅读和深度解析的基础上,获得独特的阅读体验,从而感知课文的情感、作者的思维历程。

三、创设问题情境,引领思辨探索

没有思考的学习活动是索然无味的,是单调枯燥的,尤其是在“思辨型”课堂的建构过程中,只有学生积极思考、主动学习,才能真正达成思辨的效果。因而,为了引领学生积极地思辨探索,教师可以创设问题情境,引导学生思考、质疑、提问、探究,并得出个性化的见解。

问题情境的创设,要紧扣课堂教学的目标以及学生的思维特征,这样的情境才能引发学生关注、促使学生思考和探究。以五年级上册第二单元的《将相和》为例,基于引领学生思辨探索的目的,教师可以结合该篇课文的教学目标以及五年级学生的思维特征,着手创设如下问题情境。结合《将相和》的课文内容以及课外史料资源,尝试解决下列问题。

问题一:蔺相如真的会带着和氏璧向柱子上撞去吗?他真的会做出那样一损俱损的行动吗?

问题二:渑池会见时,秦与赵两个国家分出了输赢吗?你是怎样看待这一问题的?

问题三:廉颇赤裸上身背着荆条,前往蔺相如的府中向其请罪,你认为廉颇真的有罪吗?你又是如何看待廉颇请罪这一行为的呢?

以上三个问题都具有思辨元素,学生可以不同视角入手,根据自己的阅读体验和现实经验,阐释自己的个性化见解。在此过程中,针对学生给出的不同答案,教师要尊重学生的见解,鼓励学生展开思辨讨论,这样既可以开发学生的思辨潜力,也可以培养学生的理性思维和探究能力。

四、组建群文体系,拓展思辨场域

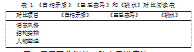

“思辨型”课堂的重点在于“辨”,而“辨”的范围,不仅仅包含单篇课文,还可以是群文、整本书。在建构“思辨型”课堂时,教师可以组建群文体系,让学生在群文阅读的过程中深度思考、对比分析、互动交流,全面感知群文内容,理解群文议题,并在此基础上提取文本关键信息、复述故事内容、理顺故事结构,从而达到拓展学生思辨场域、提升学生思维深度的目的。在组建群文体系时,教师要选择内在关联紧密的文章、提炼具有统摄意义的群文议题,并指导学生围绕群文议题进行思辨,让学生从课内到课外、从单篇到群文,最终拓展思辨场域,提升思考能力。以五年级下册第六单元为例,此单元所选的三篇课文《自相矛盾》《田忌赛马》和《跳水》都蕴含着丰富的思辨要素。基于三篇课文的共同点,教师可以围绕课文内容以及单元语文要素,提炼出“于思辨阅读中还原人物思路”的群文阅读议题,要求学生利用思维导图、表格等辅助工具,展现三篇课文中主要人物的思维路径,梳理三篇课文的行文脉络,并了解其逻辑结构和组织框架。如根据《自相矛盾》《田忌赛马》和《跳水》三篇课文的内容,教师可以出示如表1所示的学习任务。利用表1中的内容,学生可以从语言风格、结构安排等多个角度,在群文阅读中进行对比。由此,学生既可拓宽认知视野、提升思辨能力,同时也可以积累更多的阅读经验。

五、展开写作训练,助力思辨表达

“思辨型”课堂的构建不单单局限于阅读教学,还涉及写作、口语交际等多个语文教学项目。在课堂上,教师可以紧密结合教材中的习作等教学板块,展开写作训练活动,以随文练笔、专项写作等方式为主,助力学生思辨表达,让他们充分展现个性化的观点。在写作训练中,教师可以关联各项要素,为学生打造思辨表达的平台,并充分尊重学生的自主意愿,引领学生个性化表达。以五年级下册第二单元的《景阳冈》为例,依据课文塑造的主要人物武松,教师可以提炼思辨类的写作话题,如“勇敢的武松VS鲁莽的武松”,让学生结合《景阳冈》或者《水浒传》中有关于武松的片段,选择合适的观点,写一段人物评论,辩证地评价武松的人物形象。在思辨写作的过程中,学生可以根据自己的观点,从文本中寻找论据,并按照一定的顺序整合论据,从而阐释自己的论点。这样既可以提升学生的思辨能力,也可以发展学生的书面表达能力。

六、组织交际活动,提升思辨能力

口语交际是小学语文课程体系中的重要内容,也是锻炼学生思辨意识、提升学生思辨能力的主要途径。对此,在建构“思辨型”课堂时,教师可以组织口语交际活动,引导学生在口语交际的过程中进行辩证思考、深度思辨,由此提升学生的思辨能力和表达能力。

为了建构小学语文“思辨型”课堂,教师应在研读新课标中的“思辨性阅读与表达”学习任务群的基础上,从聚焦经典课文、借助课后习题、创设问题情境、组建群文体系等方面切入,通过挖掘思辨要素、指导思辨阅读、引领思辨探索和拓展思辨场域等方式,凸显语文教学的思辨色彩,助力学生全面发展。

【参考文献】:

[1]汤莹.小学语文思辨性整合阅读教学策略初探[J].新课程研究,2023(32).

[2]元如英.小学语文思辨性阅读与表达的应用策略[J].新课程导学,2023(30).