即时性评价在初中化学实验教学中的应用论文

2025-01-13 17:08:12 来源: 作者:liziwei

摘要:实验是初中化学课程的重要组成部分,其评价环节尤为重要。实验教学即时性评价是形成性评价的一种,可以即时反馈学生实验探究的状况,引导其思想和行为,提高学习实效。教师应该根据教学目标要求指导评价,并结合学生参与、围绕难点突破、基于教学衔接进行教学,通过即时性评价达到以评促学、以评促教的目的。

摘要:实验是初中化学课程的重要组成部分,其评价环节尤为重要。实验教学即时性评价是形成性评价的一种,可以即时反馈学生实验探究的状况,引导其思想和行为,提高学习实效。教师应该根据教学目标要求指导评价,并结合学生参与、围绕难点突破、基于教学衔接进行教学,通过即时性评价达到以评促学、以评促教的目的。

关键词:即时性评价初中化学实验教学应用策略

评价是支持学生自主探究,走向深度学习的动力系统。《义务教育化学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)明确“倡导实施促进发展的评价”这一课程理念,也为即时性评价的引入奠定了理论基础。所谓即时性评价是一种针对学生学习过程和成果的实时反馈方式。实验是初中化学课程的重要组成部分,在实验教学中运用即时性评价,可以帮助学生了解自己在实验中的进展,及时发现和解决出现的问题,并调整实验探究策略。在初中化学教学中,教师应重视实验教学及实验探究中的即时性评价,以便及时了解学生的兴趣、经验和成长点,关注个体差异,以此支持其后续探索与学习。

一、根据目标要求,开展即时性评价

教学目标体现了教学活动的方向,为教学过程提供了明确的指导。根据新课标要求,初中化学实验教学目标包括了化学观念、科学思维、科学探究与实践、科学态度和责任等维度。教学评价是指对教学活动过程中学生的学习阶段性成果、教师的教学效果及教学资源的使用情况进行评估和判断的过程。在实施即时性评价过程中,教师要明确教学目标,有针对性、有目的地与学生展开互动,确保教学目标在实验探究活动中有效渗透。

例如,在鲁教版初中化学八年级全一册第四单元“氧气的实验室制取和性质”的教学设计中,教师在课前明确教学目标,并在课堂上根据目标引导,与学生展开互动,进行即时性评价,落实教学目标。其中,针对“通过加热高锰酸钾法制取氧气的实验,学习加热固体制取氧气的方法”这一目标要求,教师进行了如下课堂设计:

师:根据上节课所学,实验室制取氧气可使用哪些药品?

生:加热高锰酸钾可以实现。

师:很棒。这堂课我们就来学习如何在实验室中通过加热高锰酸钾实现氧气制取。请同学们仔细观察课件上“加热高锰酸钾制氧气”这幅图片(并与同学进行讨论),说一说在这一套加热装置中你看到了哪些细节?

生:加热装置中有铁架台、酒精灯、导管、试管、集气瓶、水槽等仪器。

师:观察得很仔细,谁还有补充?

生:试管中还有一团物质,看不清是什么。

师:这位同学观察得更加仔细,这团物质是棉花。你能猜猜它的用处吗?

生:是防止高锰酸钾粉末掉出来,堵住导管。

师:非常正确。现在我们观察一下试管,看一看它是如何安装的。

生(在提示下):试管口略向下倾,铁夹夹在试管口大约1/3处,导气管伸入试管口以上,并没有伸入太长。

师:这位同学对实验细节抓得很准。在化学实验中,我们就是要这样注意每一个细节,以保证实验过程的安全和实验结果的可信。接下来,请同学们继续观察,并分组讨论,总结梳理“加热”“集气”这两个环节中的细节。

在这一课堂片段中,教师围绕“加热高锰酸钾制取氧气的方法”展开课堂互动,突出学生的主体地位,让学生回答问题并补充其回答的不足,进而做出即时性评价。学生在教师的点评中抓住了关键知识点,也提高了继续参与实验的积极性。

二、结合学生参与,完善即时性评价

在实验教学过程中,学生既是学习的主体,也是评价的主体。在即时性评价过程中,教师可以引导学生参与互评和自评,让他们在评价中各抒己见,从而促进和谐民主课堂氛围的形成。这种氛围有助于培养学生独立思考、勇于担当的品质,也有利于提高他们的自我认知能力和培养团队合作精神。

例如,在鲁教版初中化学八年级全一册第四单元“氧气的实验室制取和性质”的教学设计中,为规范实验操作,提高学生对氧气性质的认识,教师首先结合实验过程讲解操作重点,并随机选择一组学生走上讲台演示:用坩埚钳夹取木炭,在酒精灯上加热到发红,插入收集的氧气中观察现象,停止后向集气瓶中加入澄清石灰水,振荡,观察现象。

师:请同学们对这组同学的实验演示进行评价。

生1:加热木炭时离酒精灯的灯芯太近了,可以远一点,用外焰加热,这样会更快。

生2:坩埚钳迅速插入瓶底,把部分氧气从瓶口排出去了,导致木炭燃烧情况不理想。

生3:燃烧着的木炭与瓶壁接触,这样不安全,可能会导致集气瓶破裂。

在这一环节,教师引导学生互评,鼓励他们表达自己对实验的看法,同时根据学生的参与,进一步强调这一实验中应注意的问题:木炭必须由瓶口向下缓慢插入,若快速伸入瓶底,会把部分氧气从瓶口排出;发红的木炭不要与瓶壁接触,以免导致集气瓶破裂。此外,教师还根据学生的表现引导自评,促进反思。在开展“细铁丝在氧气中燃烧”这一探究活动时(实验步骤:先用砂纸将铁丝磨成光亮的银白色;将铁丝绕成螺旋状,铁丝下端系一根火柴;点燃火柴、将铁丝伸入盛有氧气的集气瓶中),有学生在实验操作中出现了瓶底破裂的情况,最终根据教师的点拨进行自评:没有在瓶底放水或细沙,导致火星崩落在瓶底,导致瓶子底部破裂。针对这一评价结果,学生自主进行纠正和完善,重新进行实验,并增强了安全实验的意识。

三、围绕难点突破,落实即时性评价

难点突破是指在面临复杂问题时,能够迅速找到关键点,并提出有效的解决方案。这种能力不仅有助于学生的知识生成,还能培养他们突破困难、勇往直前的学习品质。

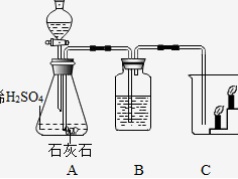

例如,鲁教版初中化学八年级全一册第六单元“二氧化碳的实验室制取和性质”的学习难点是“在实验室中制取二氧化碳的反应原理、实验装置和制取方法”。为了突破难点,提高实验教学效率,教师在课前提供微课,启发学生思考,辅助学生掌握实验原理,并在课堂上根据不同环节进行引导,针对学生表现进行即时性评价,促使他们理解和掌握难点知识。

师:根据微课内容,哪些反应可以产生二氧化碳?

生1:碳在空气中充分燃烧生成二氧化碳。

生2:蜡烛燃烧也可以生成二氧化碳。

生3:生物体的呼吸作用可产生二氧化碳。

师:看来同学们都认真地看过微课了。在现实生活中,如果需要大量的二氧化碳,仅靠这些方法就有些力不从心了。这时,我们可以在实验室中利用CaCO3(块状的大理石)和HCl(稀盐酸)的反应来大量制取二氧化碳。根据给出的这两种化学物质,你们能尝试写出反应方程式吗?

生(根据提示和指导):CaCO3+2HCl==

师:很好,这一反应方程式就是此次二氧化碳实验室制取的基本原理。此前在“氧气的实验室制取和性质”的实验中,我们对实验装置有了一定的了解。由于此次实验并不需要加热,我们可以选“固+液”不加热型的装置。请仔细观看课件中的图片,简要说明一下实验过程。

生:将块状的大理石和稀盐酸放置在试管中,用木塞封口,将导管一端插入木塞,另一端插入一旁的集气瓶底部。随着二氧化碳生成,集气瓶中的空气逐渐被排出,最后完成实验目标。

师:实验过程描述得很完整,语言表述很清晰,可以看出这名同学对排空气法进行了一定的预习。那你们知道为什么在实验室制取氧气时运用了排水法,这一次却采用了排空气的方法。

生(经过讨论):因为二氧化碳能溶于水,且部分与水反应会生成碳酸,故不能用排水法收集,而且,二氧化碳的密度比空气的密度大,可以用向上排空气法收集。

师:同学们的猜测推理准确,基于这样的认识,我们就可以在实验室中自主制取二氧化碳了。

在这一案例中,教师始终围绕实验难点与学生进行交流,一方面肯定他们的自学成果,激励其不断突破难点,另一方面利用问题做出提示,引领他们沿着实验教学目标前进,从而达到了预期的学习要求。

四、基于教学衔接,拓展即时性评价

在初中化学实验教学中,教师可以通过即时性评价肯定学生的阶段性学习成果,并就下一阶段的探究活动给学生埋下一颗好奇的种子,从而实现不同教学环节的有效衔接,提升实验教学效果。

例如,在鲁教版初中化学九年级全一册第五单元“探究燃烧的条件”的实验教学中,教师利用即时性评价衔接各个教学环节,促使学生循序渐进地展开实验探究。

师:请同学们回忆以前学过的燃烧的实例,说一说,燃烧时你都观察到了哪些现象?

生1:火苗发出亮眼的光芒。

生2:燃烧的物体会变黑,烧完后会变成灰。生3:如果火苗被压住了,会出现很多烟雾。师:同学们观察得很仔细,描述得也很准确。燃烧在生活中是十分常见的,当我们从化学的角度看,燃烧就是一种可燃物与氧气产生的发光、发热的剧烈的氧化反应。基于此,你们知道什么情况下物质才能燃烧吗?燃烧需要什么条件?接下来,我们就一起来探讨燃烧的条件。

通过即时性评价可知,学生对生活中的燃烧现象形成了一定的认识,同时在教师的提示和引导下对“探究燃烧的条件”这一实验产生了探究的动机。教师可以通过分组,指导学生分别进行以下实验:水与酒精的燃烧对比实验;铜片上的白磷燃烧,红磷不燃烧,水下白磷不燃烧;寻找让水下白磷燃烧的方法。教师根据实验操作提出问题:“你们能通过小组的集思广益,说一说燃烧需要的条件吗?”各组学生根据自身的实验探究体验进行总结,并认识到:“可燃物、氧气或空气、达到燃烧所需的最低温度(即着火点),三个条件必须同时具备,缺一不可。”教师将即时性评价穿插到实验活动中,肯定学生的实验参与及实验结果,实现了理论思考与实验活动的有效衔接。

五、侧重评价激励,巩固即时性评价

实验教学不仅需要传授化学知识,夯实学生的理论基础,更要培养他们的实践操作能力和创新思维。因此,在实验教学过程中,教师应注重激发学生的学习兴趣,指导他们开展实际操作,并及时针对其表现进行评价,给予充分的肯定和鼓励,使他们在成功中获得成就感,从而激发其更高的实验探究热情。

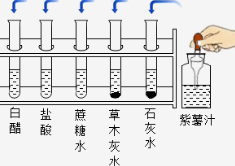

例如,在鲁教版初中化学九年级全一册第二单元“溶液的酸碱性”的教学指导中,教师组织学生分组实验,利用石蕊试液、酚酞试液验证白醋、石灰水、苹果汁、氢氧化钠的酸碱性,并进行结论汇报。有小组认为“滴加酚酞试液,酚酞试液不变色,溶液呈酸性”,有小组认为“滴加石蕊试液,石蕊试液变为蓝色,溶液呈碱性”……对此教师进行即时性评价:“各组学生经过实验有了推测,体现了科学实验的精神,那么对于各组的结论,你们有什么意见吗?”学生经过批判性思考做出回答:“石蕊试液由紫色变为蓝色,现象不明显,检验碱性溶液用酚酞试液会更好一些;酚酞试液不能检验酸溶液,无现象只能证明不显碱性。”教师通过即时性评价对学生的批判性思考给予肯定,并激励他们继续保持这样的学习态度。通过这样的教学指导与评价,学生进一步认识与体验了科学探究的过程,更加准确地掌握了与溶液酸碱性相关的知识,学会了学习化学的方法,培养了善于合作、勤于思考的科学精神,促进了核心素养的发展。

参考文献:

[1]柏品良,邵春雷.学科大概念:撬动初中化学实验复习的支点[J].化学教学,2022(10):29-32.

[2]蒋澄一.初中化学实验的微改进案例及启示[J].化学教育(中英文),2021(3):113.

[3]刘春凤,石宁.初中化学实验复习教学—从化学的视角重温光合作用[J].化学教育(中英文),2022(19):26-30.

[4]田菊香,马占玲.初中化学实验“试错”在虚拟仿真实验室中的应用[J].化学教育(中英文),2022(1):105-109.