基于整本阅读的GRADE五步英语经典阅读模式探究——以The Old Man and the Sea创新展评课为例论文

2025-01-13 15:54:22 来源: 作者:liziwei

摘要:基于国家立德树人的育人目标,普通高中英语课程应以德育为魂、能力为重、基础为先、创新为上。《普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课程标准》)提出,教师要注重帮助学生感知、理解、鉴赏、继承和传播中外优秀文化,使其树立人类命运共同体意识和多元文化意识,增进国际理解,坚定文化自信,逐步提升跨文化沟通能力、思辨能力、学习能力和创新能力,形成正确的世界观、人生观和价值观(教育部2020)。

一、研究背景

基于国家立德树人的育人目标,普通高中英语课程应以德育为魂、能力为重、基础为先、创新为上。《普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课程标准》)提出,教师要注重帮助学生感知、理解、鉴赏、继承和传播中外优秀文化,使其树立人类命运共同体意识和多元文化意识,增进国际理解,坚定文化自信,逐步提升跨文化沟通能力、思辨能力、学习能力和创新能力,形成正确的世界观、人生观和价值观(教育部2020)。

文化意识的培养面临诸多现实困境,如国内英语教学缺乏真实的文化情境,知识为主的应试英语教学盛行(蒋次美2018);英语教师的文化素养不足,中国文化在教材中分布零散,文化现象解读浅显(文安强2021);学生文化意识缺失,存在“文化失语”现象(卢安2013)。

有鉴于此,研究者对广东省佛山市顺德区的两所高中共计316名高一学生进行了问卷调查,调查结果显示:学生文化知识欠缺,文化理解浅显,文化意识缺乏。因此,研究者在两年内推行了五轮英语经典整本阅读研究,构建了GRADE五步英语经典阅读模式。本课教学内容是第五轮阅读篇目The Old Man and the Sea,选自翼渡英语分级阅读《Hi Classics品读文学经典》第一辑高阶(上)。

二、研究现状

(一)整体论、整体教育、整体教学法

整体论最早由斯密茨(Smuts)在1926年出版的《整体论与进化》(Holism and Evolution)一书中提出,他最初用整体论指自然界中从单元结构的有序组合中产生整体的倾向。

1988年,米勒(Miller)创办了季刊《整体教育评论》(Holistic Education Review),出版了专著《整体课程》(Holistic Curriculum)。整体教育提出了人性优先、重视体验学习等十大原则,阐释了未来教育必须是整体教育,“以人为本”的教育是把人的生命展现作为活动的第一要义,其核心在于人的精神及其成长(钟启泉2006)。

整体教学法是一种语言教学模式,建立在构建主义心理学、功能语言学、心理语言学等多种学科研究成果上,最早在国外运用于英语作为母语的教学中,后被其他学者运用于二语教学(饶颖芝2017)。

(二)整本阅读

在思想研究方面,1923年,叶圣陶在其起草、教材委员会复订后出版的《新学制课程标准纲要:初级中学国语课程纲要》中指出,要“略读整部的名著”。1941年,叶圣陶在《论中学国文课程标准的改订》中指出:“把整本书作主体,把单篇短章作辅佐。”

在教学实践方面,英语整体阅读的实践研究包括有效教学策略(如王丽君2019)、“整进整出”的阅读原则(如韩宝成2018)、多元形成性评价方式(如何爱晶、彭玥2019)。

(三)文化意识与英语教学

许国璋先生在1980年首次指出了文化内涵与英语教学的关系;胡文仲(1999)、文秋芳(2010)、陈申(1999)等学者分别提出了外语教育促进跨文化意识培养的理论和方法。从2001年我国颁布的《英语课程标准》(实验稿)开始,后续的课程标准都明确将培养文化意识作为英语教学的基本目标之一。

康淑敏(2010)指出,文化意识的培养要以培养本民族文化自觉为基础。文安强(2021)指出,学生应储备丰富的中外文化知识,在学习中感知与注意、比较与分析、理解与欣赏、评价与运用,在学习外国优秀文化的同时,弘扬中国文化,培养文化自信。越来越多的一线教师和学者探索在英语教学中培养学生文化意识的路径与方法(如刘玮2009;赵钰莲2015;王松、刘长远2016;王智敏、董艳2020),用实例展示如何把文化意识的培养贯穿在课堂活动和课外实践中。

三、研究实践——GRADE五步英语经典阅读模式

(一)整体框架

1.围绕一个核心:培养和提升高中生的文化意识。

2.探索两种途径:课程育人、文化育人。

3.满足三方需求:学生、教师、学校。

4.加强四类指导:素材选择、阅读指导、能力提升、成果呈现。

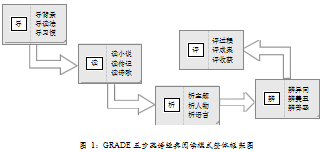

5.构建五步阅读:GRADE五步英语经典阅读模式(Guide—Read—Analyze—Differentiate—Evaluate),见图1。

6.实现多元评价:过程性评价与结果性评价多种方式相结合。

(二)实施策略

1.阅读素材:整本分级

2.阅读对象:整体分层

3.阅读过程:整段分步

4.阅读评价:整阶分类

四、研究案例—The Old Man and the Sea创新展评课

(一)学情分析

1.学段

教学对象为长春外国语学校高二学生,即将面临高三开学的挑战和困难,教师可以借助本书进行励志教育和价值观引导。

2.班制

该校实行小班教学,每班24人,便于分组和推行小组合作探究。

3.学生

学生具有很强的英语学习热情和内驱力,英语基础扎实,口头表达能力强,思维活跃,善于沟通,乐于表达和分享。整本阅读仍属于探索阶段,虽然前期有过相关尝试,但是缺乏系统训练。

(二)语篇分析

1.主题语境

涉及“人与自然”语境中的子话题“人与环境、人与动植物”,以及“人与自我”主题语境中的子话题“积极的生活态度”“认识自我,丰富自我,完善自我”“生命的意义与价值”。

2.语篇类型

记述文、故事类、文学名著。

3.教学内容

Why:本堂课是人教版高中《英语》选择性必修一Unit 1 Three Days To See(节选)的课外拓展课,属于创新课型的展评课。海伦·凯勒(Helen Keller)面对困难表现出极大的勇气,在这个层面,和海明威(Hemingway)在《老人与海》(The Old Man and the Sea)一书中塑造的老渔夫桑提亚哥(Santiago)的形象有共通之处。本堂课利用课题探索的阅读模式,重点突出对学生正确人生观、价值观的引导,教会他们直面困难,鼓足勇气,迎难而上,冷静应对,智慧处理。

What:海明威是蜚声世界文坛的美国现代小说家。在62年的写作生涯中,他写下了《太阳照常升起》《永别了,武器》《丧钟为谁而鸣》等作品,以塑造“硬汉形象”著称。他坚持文字表达的“冰山理论”(Iceberg Theory),文风朴实直接,作品直抵人心。此次整本经典阅读素材The Old Man and the Sea大量运用隐喻、意识流等表达方式,充分体现了他简洁直接的文风。

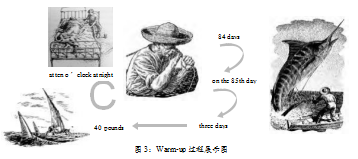

故事围绕一位古巴老年渔夫桑提亚哥与一条巨大的马林鱼在离岸很远的湾流中的搏斗展开。桑提亚哥虽然出海84天一无所获,但是不顾同行的嘲笑,坚持“一定要也一定能捕到大鱼”的梦想和信念,在第85天继续独自出海,和硕大的马林鱼展开了殊死搏斗,3天后终于战胜了马林鱼。在回程中,马林鱼的血腥味引来了成群凶恶的鲨鱼。在远离海岸、精疲力竭、无人支持、缺少工具的恶劣情况下,老渔夫凭借永不放弃的精神、坚不可摧的意志、精准到位的判断、丰富经验的积累、拼死一战的勇气,最终战胜鲨鱼,并带着被鲨鱼吃光的马林鱼骸骨安全返回村庄,赢得了村民们的认可和尊重。这是一部融信念、意志、顽强、勇气和力量于一体的作品,塑造了一个经典的“硬汉”老渔夫形象,展示了他的graceful courage under pressure。

How:本堂课基于问题驱动,以“困境之下是否值得坚持”为主线,围绕主题A man can be destroyed but not be defeated,按照个人自读、小组共读、师生共读的顺序推进整本经典阅读,主要采用项目式学习和GRADE五步英语经典阅读模式等组织课堂教学,通过朗读、问答、比较、访谈、辩论等形式提升学生的语言水平,培养他们的审美情趣和思辨能力,加强其文化意识,引导其反思自我、树立勇气、珍爱生命、善待自然,帮助其逐步树立正确的人生观和价值观。

(三)课时分配

The Old Man and the Sea的教学分为10个课时,包括导读课1节、阅读课4节、赏析课2节、写作课1节、展评课2节。本堂课是在完成导读、精读、赏析、续写、展示一系列教学过程后,最终呈现的一节鼓励学生思辨、实现价值引领的创新展评课。

(四)教学目标

1.语言能力

通过看图说话和问题链的方式回顾故事情节,巩固关于环境、动植物、人物描写的相关英语表达。

2.文化意识

通过对文章主题的探讨、人物命运的分析,结合生活实际,思考人生价值,树立积极向上的人生观、价值观、奋斗观。

3.思维品质

通过微辩论的方式培养思辨能力和合作精神,提升创新意识。

4.学习能力

通过课前预习、课内朗读等方式,提升阅读速度、信息提取能力和模仿朗读能力;通过分析人物特征、所处困境和应对策略,比较他人对主角的态度转变,理解相关事物的象征意义;通过量表打分和描述性评价,学会多维度评价自己和同伴的课前、课内表现。

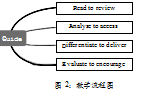

(五)教学流程(见图2)

(六)教学设计

课前预习—教师提供部分资料、预习案,让学生按照辩论正反方分两组进行。

任务1:背景搜集—通过网络搜集本书的时代背景、作者生平、作品特点。

任务2:情节了解—完成本书的阅读、翼渡英语分级阅读《Hi Classics品读文学经典》第一辑高阶(上)《学生手册》的配套练习。

任务3:立场确定—完成观点确立、论据整理、人员分工任务。

任务4:美文摘抄—分类摘抄主人公出海前后其他人态度转变的相关段落或句子,老渔夫面对的各种难题及应对策略相关的段落或句子,对马林鱼和鲨鱼的声、形、色等相关描写及老渔夫战胜它们的动作描写和心理描写的段落或句子。

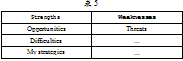

任务5:自身评估—运用SWOT分析法,完成对自身的初步评估。

【设计说明】通过小组合作和项目式学习方法,采用表格、预习案等形式,培养学生主动求知的学习习惯,激励其合作探究的学习策略,从而为上课作好素材、心理、语言等准备。教师引导学生摘抄美文,确立辩论立场并为之作好准备,同时鼓励他们提升审美情趣,形成思辨能力。

【教学环节】

Warm-up:Relate the numbers to the relevant plots(见图3)

*Many of the fishermen made fun of the old man.

*Others,of the older fishermen,looked at him and were sad.But they did not show it.

*The successful fishermen of that day had butchered their marlin out and carried them to the fish house.

*Those who had caught sharks had taken them to the shark factory on the other side of the cove.

【During the fight with the marlin】

Q2:What did the marlin look like?How did the old man feel?

(P45)But he was that big,and at the end of this circle he came to the surface only thirty yards away,and the man saw his tail out of water.It was high and sharp,and a very light purple above the dark blue water.It raked back and as the fish swam just below the surface,the old man could see his huge body and the purple stripes that covered him.

(P42)For an hour the old man had been seeing black spots before his eyes and the sweat salted his eyes and salted the cut over his eye and on his forehead.He was not afraid of the black spots.They were normal at the tension that he was pulling on the line.Twice,though,he had felt faint and dizzy and that had worried him.

Q3:What did the old man do?

*Just then,watching his lines,he saw one of the green sticks dig sharply.

*He shipped his oars without bumping the boat.

*He reached out for the line and held it softly between two fingers of his right hand.

*He struck hard with both hands,gained a yard of line and then struck again and again,swinging his arms in turn,with all his strength and the weight of his body.

*He held the line against his back and watched the boat moving steadily to the northwest.

【Fight with sharks】

Q4:What did the mako shark look like?

(P55—56)He was a very big mako shark built to swim as fast as the fastest fish in the sea and

everything about him was beautiful except his jaws...He was built as a sword fish except for his huge jaws,which were tight shut now as he swam fast,just under the surface.His high dorsal fin knifed through the water without wavering.Inside the closed double lip of his jaws,all of his eight rows of teeth slanted inwards.They were nearly as long as the fingers of the old man and they had razor-sharp cutting edges on both sides.This was a fish built to feed on all the fishes in the sea,that were so fast and strong and well armed that they had no other enemy.

Q5:What did the old man think?How did the man feel?

The shark is cruel and able and strong and intelligent.But I was more intelligent than he was.

“Think about something cheerful,old man.”he said.“Every minute now you are closer to home.You sail lighter for the loss of forty pounds.”

“I have the gaff now,”he said.“But it will do no good.I have the two oars and the tiller and the short club.”

“But man is not made for defeat,”he said.“A man can be destroyed but not defeated.”

Conclusion 1:Difficulties and his reactions

Difficulties:shortage of equipment and food,running out of energy,no assistance,no help,the big size of the marlin,the fierce nature of sharks,people’s distrust/mock...

His reactions:went alone with determination,fought bravely with courage,persisted with bravery and wisdom,took skeletons home with dignity,dreamed big with pride.

【设计说明】基于问题驱动,通过结合领读和跟读、自读和齐读、默读和朗读、快读与演读、师读和生读等阅读方式,引导学生从语篇中获得新知。通过梳理、概括和整合信息,建立信息间的关联,归纳出老渔夫面临的困难及其应对策略,领悟其面对困境时表现出的坚不可摧的意志品质,理解语篇承载的文化价值取向。

II.Analyse to access

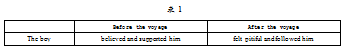

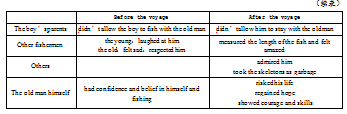

Activity 2:Compare the changes before and after the voyage.

Conclusion 2:见表1。

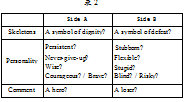

Worthwhile or not?(见表2)

【设计说明】通过完成表格,引导学生比较和阐述老渔夫出海前后其他人的态度变化及其自身心理的变化,使其逐步内化语言知识,巩固新的知识结构,将知识转化为能力,并引出辩论的主题“面对困难,老渔夫值得(不值得)坚持”。

III.Differentiate to deliver

Activity3:Debate on attitudes.Topic—In face of difficulties,

A:it is worthwhile for the old fisherman to persist.

B:it is not worthwhile for the old fisherman to persist.

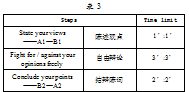

微辩论的步骤如表3所示:

【设计说明】通过自主预习、合作探究、微辩论等学习方式,鼓励学生推理与论证语篇反映的价值取向,探讨其与主题意义的关联;引导学生在新的语境中结合所学知识和自身经历,综合运用语言技能,进行多元思维,体验换位思考,创造性地解决陌生情境中的问题,理性表达观点、情感和态度,树立正确的价值观,实现深度学习,促进能力向素养的转化,同时为评价环节作好准备。

IV.Evaluate to encourage

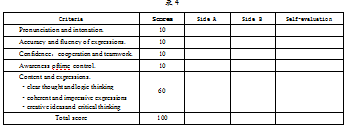

Activity 4:Evaluate students performance(见表4).

【设计说明】通过学生观察员的赋分制评价与描述性评价,体现“教—学—评”一体化,实现以评促学、以评提质、以评赋能。

V.Reflect to conclude

Activity 5:Analyse yourself wisely with the help of SWOT(见表5).

Conclusion 3:But man is not made for defeat.A man can be destroyed,but not defeated.

教师的建议:My suggestions on attitudes towards life.

*Assess yourself with the help of SWOT.

*Set a clear and achievable goal and equip yourself well.

*Grasp every possible chance and try to create more.

*Persist with courage,but be flexible and wise.*Reflect and make some changes if necessary.

*Hold a positive attitude towards life and value your life.

【设计说明】通过现场访谈指导学生运用SWOT分析法,对自己进行理性分析和评估,结合自己即将面对的困难,思考能够采用的策略。教师通过分享自身建议,引领学生探讨生命的价值和奋斗的意义,激励他们为实现自己的梦想而奋斗,引导其形成正确的人生观和价值观。

【Homework】Writing Practice

主题:A Book Review on The Old Man and the Sea

要求如下:

*Complete structure,clear thought and creative ideas.

*Ample supporting points and quotes from the book.

*Persuasive and impressive expressions.

*120—150 words.

【设计说明】通过布置写一篇书评的作业,鼓励学生整理和归纳相关资料,从课堂参与、经典阅读、人物分析、方法实践、习惯调整等角度进行反思,从而提升他们的书面表达能力,使其养成自主探究和深度思考的习惯,通过不断反思追求进步,将“永不放弃、坚持到底”的价值观内化于心、外化于行。

(七)教学反思

1.课前

本堂课通过SWOT分析法精准分析学情,对课堂中各种突发情形进行了相关预设,并提供了相关策略;课前和导师、自己的学生、目标授课学生、小组搭档通过多轮沟通和交流,为整堂课作了充分准备,包括教学设计的反复打磨、信息技术的融合使用、学生学习动机的激发、辩论题目的设定、辩论过程和评价方式的确定、辩论词的撰写和修改、辩论过程的模拟和改进、授课对象的接洽和沟通、现场授课的体验和准备等。充分的准备让整堂课变得顺畅,并能充分调动学生的内驱力,激发他们的学习兴趣,了解他们所需。

2.课中

(1)容量—大VS小?

教学设计在一场完整的辩论中加入看图回顾情节、朗读激发兴趣、比较体验态度等,为辩论作好准备,由于课堂时间为40—50分钟,减少了辩论环节。将主辩环节的四辩减少为二辩,增加了自由辩论环节的时间,并且在一辩、二辩后加入学生记录环节,在最后的二辩后加入学生评论环节。在实操过程中,评论环节没有完成。

(2)节奏—快VS慢?

教师的语速虽然比较快,但是大部分学生跟得上,只有少数学生跟不上,不太理解教师的指令。

(3)难度—深VS浅?

由于辩论准备充分,整体难度适中,学生在辩论过程中表达能力强,涌现出很多精彩的观点和表达。

(4)体系—融VS创?

辩论只是创新迁移课的一种类型,如何将多种课型结合整体阅读,在教学实践中通过GRADE五步英语经典阅读模式统领,实现融合和创新,值得后期进行进一步探讨和研究。

3.课后

通过聆听专家的现场评课、同行的观课反馈,结合授课体验,对整堂课进行梳理、回顾、总结、反思,对教学设计和流程进行进一步完善。

五、实践反思

(一)推行成效

1.提升了学生的文化意识

以第二轮的《绿房间》(The Green Room)阅读为例。在文化知识层面,前测显示,在316名目标学生中,92.72%的学生不确定或不了解英国剧院的组成部分,xx.87%的学生不确定或不了解英国舞台剧试镜和排练的相关事宜,61.07%的学生不确定或不了解莎士比亚(Shakespeare)及其作品,91.77%的学生不确定或不了解《第十二夜》(Twelfth Night)的主要内容,85.76%的学生不确定或不了解英国中学生的暑期活动,56.01%的学生不确定或不了解中英中学生人际交往的异同。经过一周整本阅读和各项教学活动,同一批目标学生中的2xx人参与了第二次英语问卷调查。约60.00%的学生答对了audition、cast、rehearsal的定义和戏剧的主要组成部分,xx.40%的学生完全区分了剧院各组成部分,61.40%的学生答对了莎士比亚的主要成就和作品。

在文化理解层面,在读前调查中,44.00%的学生理解中西人际关系的文化。在读后调查中,在“我能理解中西方沟通方式与问题解决方式的异同”一项中,76.50%的学生表示完全符合或基本符合;在“我能理解中西方人际关系(朋友、师生、亲子、恋人)的异同”一项中,78.80%的学生表示完全符合或基本符合;在“我能开放平等地尊重中西方文化差异,作出自己的价值判断”一项中,xx.00%的学生表示完全符合或基本符合。

在文化品格层面,85.20%的学生认为此次阅读活动培养了正直、诚实、真实的文化品格。很多学生认为“打动我的是父亲开导内森(Nathan)的一段”“我对国外戏剧演出、家庭关系有了一定的了解”“我学会了与家长沟通”“我深刻感受到中西方不同的交流方式”“读完这本书,我意识到要待人真诚,做自己”“最深刻的是劳拉(Laura)父母对孩子梦想的赞同”“朋友之间应坦诚相待”等。

2.促进了教师的专业发展

研究者通过问卷调查、文献查阅、线上培训、整本阅读、成效分析等极大地提升了个人的理论水平、科研能力,积累了实践经验。研究者完成了6轮的阅读实践,主编专著1本,参编专著或课例集6本,发表论文7篇,承担区级以上研讨课、展示课、专题讲座、专题发言等20余节/场/次,承担支教送教4轮。主持人和成员获得“市学科带头人”“市学科骨干教师”“市优秀班主任”“区骨干教师”“区优秀学科教师”等荣誉称号达10余人次。

3.引领了区校的科研提升

通过与区内5所高中、1所初中、1所小学的联动,课题主持人承担了1次国家级骨干研修班的展示课、1次省级说课展示、1次市级专题研讨、1次区级专题研讨、1次区级新教师培训、1次校级家校开放日,推广研究成果,营造了良好的区校科研氛围,引领了科研创新。

(二)创新之处

1.学术思想的创新

整本阅读以经典文学名著和整本经典素材为载体,引领学生跳出以考试答题策略为主导的阅读,探究语言蕴含的文化内涵,落实对其文化意识的培养。这是对目前高中生文化意识培养路径的有益探索和补充。

2.研究视角的创新

在教学理念上,聚焦经典文学作品,更加注重深入挖掘篇章,培养学生的文本分析和解读能力,从而提升他们的思辨能力和认知能力。

在课程理念上,践行“大课程”理念,实现教学实施场所和教学内容的拓展延伸,激发学生的阅读兴趣,有利于培养其文化意识,提升其文化理解力、多文化包容能力和国际视野。

3.研究内容的创新

在课堂模式上,经典分级阅读拓展了阅读课型、教学组织形式和阅读方式。在评价理念上,让文化意识和品质的培养得以可视化,使英语阅读评价更加多维度、多元化,更具人文性、科学性和针对性,能更好地因材施教,引领学生自主发展。

引用文献:

陈申.1999.外语教育中的文化教学[M].北京:北京语言文化大学出版社.

韩宝成.2018.整体外语教育及其核心理念[J].外语教学,(2):52-56.

何爱晶,彭.2019.形成性评价在英语经典文学阅读中的应用[J].开封教育学院学报,(6):81-83.

胡文仲.1999.跨文化交际学概论[M].北京:外语教学与研究出版社.

蒋次美.2018.高中英语教学中文化意识培养的困境与路径[J].教学与管理,(8):60-62.

教育部.2020.普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社.

康淑敏.2010.外语教育中的文化意识培养[J].教育研究,(8):85-xx.

刘玮.2009.中学英语教学跨文化意识培养[J].中国教育学刊,(12):56-58.

卢安.2013.中学英语课程中文化知识和跨文化意识[J].当代教育科学,(2):62-xx.

饶颖芝.2017.整体阅读法在大学英语文化背景知识教学中的应用——以《新视野大学英语IV》Unit 1为例[J].教育现代化,(1):151-152.[J].英语xx,(5):166-167.

王松,刘长远.2016.外语学习者的跨文化意识培养[J].外语学刊,(5):128-131.

王智敏,董艳.2020.后方法视域下英语教学文化意识的培养[J].教学与管理,(12):98-100.

文安强.2021.从获得文化知识到发展文化意识:问题与改进路径[J].中小学外语教学(中学篇),(3):17-23.

文秋芳.2010.跨文化口语教程[M].北京:外语教学与研究出版社.

赵钰莲.2015.文化意识在高中英语教学中的探索与实践[J].中小学外语教学(中学篇),(2):30-35.

钟启泉.2006.现代课程论(新版)[M].上海:上海教育出版社:1xx-212.

Smuts.1926.Holism and Evolution[M].2nd ed.New York:Viking Press.

Miller.1988.Holistic Curriculum[M].Toronto:OISE Press,Inc.