探究性实验教学在初中物理教学中的应用研究论文

2024-12-25 13:45:14 来源: 作者:dingchenxi

摘要:物理是以实验为基础的自然学科,在教育改革背景下,探究性实验设计受到了初中物理教师的广泛关注。在初中物理教学中实施探究性实验,能使学生的自主学习能力与科学探究能力获得同步发展。

摘要:物理是以实验为基础的自然学科,在教育改革背景下,探究性实验设计受到了初中物理教师的广泛关注。在初中物理教学中实施探究性实验,能使学生的自主学习能力与科学探究能力获得同步发展。基于此,文章在总结探究性实验教学价值及实施原则的基础上,从创设情境、集中讨论、小组合作、分析论证、完善反馈等角度出发,总结了探究性实验教学的具体实施策略,旨在营造良好的探究氛围,帮助学生提高自身综合能力。

关键词:初中物理;探究性实验教学;教学策略

《义务教育物理课程标准(2022年版)》指出“在初中阶段物理教学中,教师需要注重科学探究,突出问题导向,引导学生不断探索,提高其分析问题、解决问题的实践本领与学科思维能力”。实验教学是初中物理教学中的重要组成部分,教师秉持引导学生参与探究、助力其核心素养培养的教育目标设计探究性实验,有助于突破传统的单一化、机械化教学模式的弊端,帮助学生在探究中感受物理学习的魅力,逐步提高其实验水平,最终实现理想的教育目标,为学生以后的学习奠定良好基础。因此,广大教师应及时更新自身教育理念,设计有效的探究性实验策略,改良物理教学方法,助推学生全面发展。

一、探究性实验教学价值及其实施原则

(一)探究性实验教学的价值

实验能够帮助学生将物理知识与生活实际相结合,并通过自主实践体会知识的形成与发展过程。在初中物理教学中落实探究性实验教学具有以下价值。

第一,物理知识较为广泛且知识点间的联系相对密切,对思维尚处于发展阶段的初中学生而言具有一定的学习难度[1]。现阶段,部分学生在学习过程中存在参与意识不足、缺乏学习兴趣等问题。采用探究性实验进行课堂导入,可以充分吸引学生的注意力,引发学生展开深度思考,在潜移默化中激发学生的物理学习兴趣,确保其始终将注意力集中在对知识的获取上,从而达到提高教学质量的目的。

第二,科学探究能够帮助学生养成细致观察生活的习惯,使其能够从生活现象中发现问题。借助物理的探究性实验,学生可以通过学习建立起实验现象与生活之间的联系,逐步将所学到的物理知识以及科学探究方法落到实处,树立“科学家精神”,有效培养自身核心素养。

第三,在探究过程中,学生将通过合作、交流等方式不断积累经验,在探索中提高自身的解题能力与思维能力,为后续参与高中阶段的物理学习打好基础。

(二)探究性实验的实施原则

第一,主体性原则。一切教学活动的设计都需要以学生为中心,教师要兼顾每一位学生的学习诉求,根据实际学情设计具体方案,发挥自身引导作用,激发学生参与实验探究的热情[2]。

第二,安全性原则。在物理学习中,学生会使用酒精灯、小灯泡等存在安全隐患的实验器材。在指导学生进行实验探究的过程中,教师需要在课前为学生讲解实验规范,严格遵循安全性原则,使学生树立良好的安全意识,秉持严谨、细致的实验精神,避免发生安全事故。

第三,合作性原则。新课标中强调,学生需要通过学习掌握合作技巧,发展自身合作能力。教师可以借助探究性实验,根据学生的学习能力,合理构建学习共同体,指导学生以小组为单位参与科学探究,保障全体学生的共同进步。

二、探究性实验教学在初中物理教学中的应用

探究能够让学生体验科学,在实践中把握科学精神并理解科学本质[3]。在下文中笔者将结合多年的实践教学经验,总结并分析探究性实验教学在初中物理教学中的实践策略,以期为广大教师提供借鉴。

(一)创设情境,引出探究问题

为保障探究性实验活动的开展质量,教师可以在导入阶段采取情境创设手段,将探究主题融入生活现象当中。这样一来,一方面能唤醒学生已有生活经验,提高其探究积极性;另一方面也能降低知识难度,帮助学生顺利建立生活与学科知识的连接,激活学生的科学思维。

以苏科版物理八年级(下册)“力的作用是相互的”一课教学为例。在以往的学习中,学生已经初步了解了摩擦力以及重力的示意图,为调动其已有经验,顺利导入本课实验探究的内容,教师可以在课程开始前为大家播放影片。影片1:在拳击运动中,运动员主动出击将对手打倒;影片2:足球比赛中守门员用头部将即将进入门框中的球顶出去。这两段影片与学生的生活息息相关,其中所反映的“力”的相关知识也能够引发学生的思考。借此,教师可以根据情境内容引出思考问题:施力物体在施力的过程中是否也同样受到力的作用呢?针对这一问题,学生可以结合两段影片中的内容分别提出不同猜想。猜想1:拳击比赛中拳手打倒对手,说明对手受到了力的作用。猜想2:守门员用头部击飞足球的同时,头部也受到了足球的力的作用。根据学生的回答,教师可以“物体在施力的同时是否也受力”为议题,引导大家展开探究性实验,进一步挖掘关于力的相互作用的知识。

综上,巧妙利用生活情境,导入真实影像,可以为学生构建直观、真实的情境,在唤起学生已有认知的同时,帮助其建立生活与物理知识之间的连接,为后续探究性活动的开展作好铺垫。

(二)集中讨论,提出假设猜想

学生根据自己已有的生活经验对未知物理知识或者物理规律进行大胆猜想,可以增加学习兴趣,锻炼敢于直面问题,分析问题的能力[4]。因此,在提出问题后,教师可以鼓励大家以辩论的形式发表意见,由教师扮演裁判的角色,收集并整理学生提出的猜想,然后一一列举出来,借此锻炼学生的思维能力与创新能力,同时为学生提供自我展示的平台,有效激发学生的参与兴趣。

以苏科版物理八年级(下册)“牛顿第一定律”一课教学为例。在课前导入阶段,教师邀请学生观察窗外树木摇动的情况,并利用自己的学习经验分析力与运动之间的关系。有学生提出:当风吹大树的时候,大树在摇晃,当风停止的时候,大树就停止了,说明“力是物体运动的原因”。这一观点受到其他同学的反驳,有学生表达:自己在踢足球的时候,已经将足球踢了出去,此时脚已经不再对足球施力,但是足球仍旧在向前运动,因此“力是物体运动的原因”这一观点并不正确。针对学生的不同观点,教师可以进行汇总、整理,并引导大家尝试猜想“运动着的物体所受的阻力对它的运动路径会有怎样的影响?”,并引出本课探究性实验,帮助学生在问题解决中深化对牛顿第一定律的理解,从而达成本课预期教学目标。

综上,有效讨论不仅可以激活学生思维,还能帮助教师及时了解学生对问题的想法以及思路。在后续学习中,利用探究性实验逐一验证不同猜想,也可以帮助学生在探究中提高解决问题的能力。

(三)小组合作,设计实验方案

在实验设计环节,为保障学生的参与效率,教师可以依据学生的思维能力、兴趣爱好等因素构建学习共同体,然后指导学生根据自己的猜想与小组成员进行讨论,群策群力,共同设计用于验证猜想的实验方案。此种方式不仅能帮助教师提高教学质量,同时也能帮助学生在探究中树立良好的合作意识,有效实现核心素养的培养。

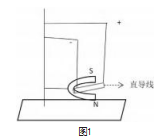

以苏科版物理九年级(下册)“磁场对电流的作用电动机”一课教学为例,教师将生活中常见的电动玩具作为教学素材,引导学生拆解玩具并分析其中的电动机部件的转动方式。有学生提出猜想:小电动机中有磁体和线圈,电动机在通电的时候才会转动,说明通电的导线在磁场中会受到力的作用。根据这一猜想,教师引导学生展开探究性实验。学生以小组合作的方式进行讨论,并提出:磁场对通电导体有力的作用,力的方向与电流方向和磁场方向相关。为验证这一猜想,部分小组利用教师提供的材料,尝试组装实验器材,完成图1中的操作:(1)给直导线通电并对其运动情况进行观察记录;(2)改变直导线中的电流方向并记录其运动情况;(3)将磁极对调,改变磁场方向后观察直导线的运动情况并进行记录。通过上述实验,可以验证磁场对电流的作用。

综上,通过学习共同体的构建,学生参与学习活动的积极性得到了明显提升。在各项活动中,大家不仅能在活动中汲取经验、取得收获,深刻感受合作的重要性,还能在探究中增强对物理知识的学习兴趣。

(四)分析论证,开展成果交流

当学生完成探究性实验后,教师可以邀请学生以小组为单位进行分享,同时引导其他学生积极参与,从中积累经验。通过这种方式,可以在班级内形成良性循环,使学生通过探究、实践、分享、交流等活动,不断强化自身综合能力[5]。

以苏科版物理八年级(上册)“平面镜”一课教学为例,教师可利用教材第66页中提供的图片(如图2)“浇不灭的烛焰”为素材,引导学生思考:为什么茶色玻璃板后的蜡烛能够在水中燃烧?结合所学平面镜成像的知识,学生提出不同猜想:(1)像的位置在平面镜后;(2)像和物的大小相等;(3)像到平面镜的距离与物到平面镜的距离相等。根据猜想,各小组可在班级内展开探究性实验并分享实验结果。在分享环节,学生提出可以先确定像的位置再比较像与物的大小,并效仿教材内容利用茶色玻璃观察成像情况。在学生分享完毕后,教师还可以询问其他组成员是否想到了其他验证方法,以此在班级内形成良好的交互氛围,助力学生实现全面发展。

综上,教师通过邀请学生以小组为单位分享成果,总结本组探究性实验方案,能够使学生在交流中取得进步,从而不断提高其自身实践能力。

(五)完善反馈,强化教学收益

评价是教学活动的重要组成部分,在成果交流之后,各组成员可能会产生疑惑,如:为什么计算结果出现了错误?哪一个步骤出现了问题?针对这些疑问,教师可以引导学生参与学后反思环节。通过引导学生回顾自己在探究性实验中的操作流程,帮助学生提高科学认知水平,及时完善实验方案,并在评价的指引下不断完善自我,实现知识与能力的全面提升。

以苏科版物理九年级(上册)“电路连接的基本方式”一课教学为例。在本课教学中,学生可以小组为单位,对“如何使两个小灯泡亮起来”进行探究,进一步了解串联电路和并联电路的相关知识。在探究性实验结束后,教师可根据学生在活动中的表现作出评价,并赞扬大家积极参与学习活动的行为,增进学生的情感体验。接下来,教师可以指导大家回顾学习过程,并从以下几方面展开自评:(1)是否能与同伴友好协商,共同完成实践任务;(2)是否能提出多种电路连接方式;(3)是否能了解串联电路与并联电路的不同特征。另外,教师还可以让学生分享自己在活动中遇到的问题,然后再由教师对问题进行整理,从而有针对性地为学生答疑解惑。

综上,探究性实验结束后,教师可充分发挥评价在教学活动中的优势,实现“教—学—评”一体化,达到以评促教、以教定学的目的,同时帮助学生得到发展。

三、结束语

综上所述,在教育改革背景下,探究性实验活动能使学生在真实情景中,通过观察物理现象,引发猜想与假设,进而以自主实践的方式进行验证,深化对学科知识的理解与掌握。这一教学手段是培养学生科学思维和探究精神的重要途径,对学生综合能力的发展具有重要作用。

参考文献

[1]史文斌.初中物理课堂中自主探究能力的培养措施研究[J].广西物理,2023,44(1):156-158.

[2]许颖.初中物理探究性实验教学探究[J].试题与研究,2022(30):49-51.

[3]古文娟.中学物理中如何培养学生的探究能力[J].读写算(教师版):素质教育论坛,2016(11):1.

[4]徐磊.核心素养视角下初中物理实验探究教学的实施策略[J].广西物理,2022,43(3):162-164.

[5]华红梅.基于核心素养下的初中物理探究性实验教学[J].数理化解题研究,2022(17):98-100.