“教—学—评”一致性赋能小学美术高效课堂教学论文

2024-12-23 14:04:20 来源: 作者:liziwei

摘要:

摘要:“教—学—评”一致性强调了学生主体作用的发挥,通过整合教学与评价,教师能够进一步激发学生的创造性思维和表现欲望。在美术学科的教学中,教师可通过将评价融入教学全过程,更准确地了解学生的学习状况,从而有针对性地调整课堂教学与评价策略。本文以新课标为引领,从合理设计课堂任务、关注学生学习动态、设置多元评价标准等方面出发,探索“教—学—评”一致性应用于小学美术课堂的可行路径。

关键词:“教—学—评”一致性小学美术课堂教学新课标

《义务教育艺术课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)将“体现艺术学习特点,优化评价机制”作为重点设计思路,对艺术课程教学活动组织与评价机制改革作出了准确的教育指示,并指出“评价是检验、提升教学质量的重要方式和手段。要充分发挥评价的诊断、激励和改善功能,促进学生发展”。教师应通过对教学内容、教学方法和评价方式的整合和优化,构建有针对性、多样性和灵活性的教学评价体系,实现教学、学习和评价的有机结合。

一、“教—学—评”一致性赋能小学美术课堂教学的重要意义

1.充分发挥学生主体作用

“教—学—评”一致性要求教师注重激发学生的创造力和独立思考能力,使每个学生在课堂中都能发挥自己的独特潜力。在实际教学中,为落实“教—学—评”一致性,可以开展个性化评价,以促进学生自主学习。这种个性化的评价方法不仅能够让学生感受到自己在学习中的价值,还为他们提供更多的选择权和决策权。通过这样的评价方式,学生更容易形成自主学习的态度,进一步提升他们在美术学科中的参与度和学习效果。通过关注每位学生的个体差异,教师能够创造一个尊重多样性、鼓励表达的环境。在这样的学习氛围中,学生能够更自由地表达自己,同时也能够从他人的创作中获得灵感,形成积极向上的学习互动氛围。

2.落实核心素养培育目标

标准化的评价体系有助于培养每位学生的核心素养,如审美能力、创造力、表达能力等。通过贯彻“教—学—评”一致性,教师能够更准确地了解学生在这些核心素养上的表现,进而有针对性地指导学生在艺术领域全面发展。“教—学—评”一致性的落实,还有助于促进学生在美术学科中进行深层次的学习和创造性表达。教师要注重评价标准中的创造性、独特性等方面,引导学生超越传统的学科界限,培养他们在审美、创意和表达方面的独立思考能力。这不仅有助于学生形成深层次的学科理解,也为他们的创造性表达提供了更广阔的空间,促使学生在美术学科中获得更丰富的体验和收获。

3.提升美术课堂整体质量

明确的评价标准可以使教师更有针对性地设计教学活动,确保每个环节都服务于培养学生的核心素养。通过精心设计的课程,教师能够更好地激发学生的学习兴趣,使整个美术课堂更具深度和吸引力。通过明确的评价标准,教师能够更准确地了解学生的学习状况,及时调整教学策略。这种反馈机制有助于教师不断改进自己的教学方法,提高课堂管理和组织能力。在这样的评价体系下,教师能够更有信心、更有能力地引导学生在美术学科中的全面发展,从而推动美术课堂的整体提升。

二、在小学美术课堂中贯彻“教—学—评”一致性的可行路径

1.合理设计任务,助力学生个性化学习

新课标明确指出,教师要“尊重学生艺术学习的选择性,以学定考,根据学生的选择进行专项考核,体现‘教—学—评’一致性”。小学阶段的美术学习内容丰富多样,但是学生的兴趣和特长点各有不同。在“教—学—评”一致性的背景下,教师要根据学生的个性差异,鼓励他们灵活地选择学习内容,有针对性地设计美术课堂任务,以实现学生的个性化美术学习,落实“教—学—评”一致性。

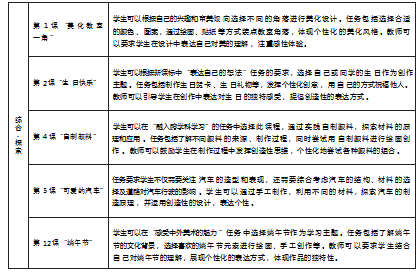

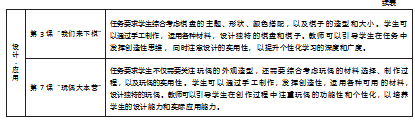

教师要建立灵活的学习框架,提供多样化的美术主题或项目,让学生根据自己的兴趣、水平和需求等进行个性化的选择。每学期开始时,教师应该总览教材各课的美术学xx题,不必严格按照从前到后的顺序进行教学,而应从学生的需求出发,让学生可以自由地选择他们想要学习的主题和掌握的美术技能。例如,在教学中,教师可以按照“欣赏·评述”“造型·表现”“综合·探索”“设计·应用”这四类艺术实践,对教材内容进行归类,并结合新课标的要求进行任务归类和设计。新课标将“感受中外美术的魅力”“表达自己的想法”“装点我们的生活”“学做传统工艺品”“融入跨学科学习”五项作为重点学习任务。结合四大板块,教师可以将五项任务融入其中,并让学生进行个性化的选择和学习。以“综合·探索”“设计·应用”这两部分为例,教师可以围绕以下课程章节设计合理的课堂学习任务:

2.关注课堂动态,及时给予学生反馈

评价作为“教—学—评”一致性的重要一环,在现阶段的学科教育中备受重视,但许多教师都将“教—学—评”一致性错误地理解为课堂教学、课后评价,因而忽视了课堂教学的过程性评价。评价的目的、方式和手段会直接影响教与学的效果,因此,小学美术教师在课堂中要灵活地运用评价手段,创设高效课堂。正如新课标所提出的,教师应“强调评价的统一要求,重视艺术学习的过程性、基础性考核与评价”。课堂教学是评价活动的第一对象,课堂教学的过程是衡量小学美术教育质量的根本所在,因此,教师要充分关注课堂动态,了解学生的美术学习情况,及时给予学生反馈。

以“哆来咪”一课的教学为例。教师可以结合本课的两个重点学习任务来进行观察与反馈。

首先,教师要设立观察点,确定观察目标。在制作“水瓶琴”时,教师可以观察学生对编钟原理的理解和运用,特别关注学生在敲奏简单曲子时的表现。在小雕塑或装饰品的设计制作环节,教师可以关注学生对色彩渐变和形体渐变原理的应用,包括他们的设计构思、材料运用和实际制作过程。

其次,在课堂教学的过程中,教师可以实时观察学生的学习动态,仔细观察他们的制作过程、技巧运用及艺术作品呈现等方面,对学生的表现进行记录。同时,教师可以借助摄像设备或拍照记录学生的关键表现,以便更细致地回顾和评估学生在课堂上的实际操作和艺术创作。

最后,教师可以采用多元评价手段。在“水瓶琴”制作环节,教师可以直接与学生交流,询问他们对编钟原理的理解和创作体验。在小雕塑或装饰品设计制作环节,教师可以要求学生用简短的文字描述他们的设计理念和制作过程,并在完成后进行交流。此外,学生自我评价也是促进其个体思考和学习反思的有效方式,教师可以鼓励学生在学习活动结束后分享自己对作品及其创作过程的感受和体会。

3.丰富考评形式,设置开放评价标准

新课标指出:“围绕学生艺术学习实践性、体验性、创造性等特点,将学生的课程学习与实践活动情况纳入学业评价。明确评价依据,改革创新评价的任务设计、题目命制、评价方式。”在“教—学—评”一致性赋能小学美术课堂教学的过程中,教师要树立开放性、创新性的教育观,丰富小学美术课堂的考评形式,在坚持核心标准的基础上适当放手,让学生能够有更多自由发挥的艺术空间。

教师可以制订灵活的评价标准,使其更贴近学生的实际表现。评价标准不仅要注重技术层面,还要关注学生的创意和表达能力。开放式评价标准包含了对学生独特风格的认可,对创新元素的鼓励,以及对实验性作品的理解。给予学生更灵活的评价标准,能够更好地激发他们的学习兴趣和创造力。教师还可以鼓励学生进行互评和自评,营造开放的交流氛围。通过互动,学生可以分享彼此的创作经验和观点,相互启发和促进。同时,自评能够帮助学生更深入地反思自己的作品,对照评价标准更全面地认识自己的优势和不足。这种开放的评价方式有助于培养学生的批判性思维和团队协作精神。

以“标签与品牌”一课的教学为例。在“学习活动一”中,学生可以为自己喜欢的饮料设计包装。教师为学生提供展示的空间,让每位学生展示自己设计的作品,并详细解释设计的理念和思路。这种设计展示不仅为学生提供了展示创意的平台,也为学生提供了欣赏和评价的机会。学生可以在展示的过程中提出问题和建议,形成良好的互动交流氛围。在“学习活动二”中,学生之间合作选择商品进行包装设计。在小组合作的过程中,教师可以引导学生相互讨论、分享设计理念,从而培养团队协作精神。每个小组完成设计后,教师应鼓励他们向全班进行展示并说明设计思路,同时在全班范围内进行互动评价。学生可以就不同小组的设计进行交流,提供宝贵的反馈意见。此外,教师还可以要求学生进行自我评价,帮助他们更深入地认识自己设计的作品的优势和可以改进的空间。通过互评和自评相结合的机制,学生将更全面地理解和应用课堂所学知识。

三、结语

新课标为小学美术“教—学—评”一致性的实践提供了科学指导,也启发了教师要重新审视小学美术学科的教育价值与需要改进的方面。“教—学—评”一致性赋能小学美术高效课堂的实现不是一蹴而就的,教师要认识到其中的挑战,并采取积极的行动以实现更高水平的教学。教师要深入理解新课标要求,以教材为基础,注重培养学生的审美情感、创造力及综合素养。以新课标为指引,教师可以有针对性地设计任务,引导学生通过艺术表达展现个性,真正实现“教—学—评”一致性的目标。教师还应当积极探索多元化的评价方式,不应仅仅依赖传统的考试评价,而应结合学生的实际表现,采用观察、作品展示、小组讨论等方式,全面了解学生的艺术发展状况。教师要在实现“教—学—评”一致性的过程中反思与总结,及时调整教学方法,形成良性循环的“教—学—评”一致性实践机制。

参考文献:

[1]俞亚萍.小学美术大单元教学的内涵特质与路径选择[J].教学与管理,2023(8):61-63.

[2]张紫微.基于“教学做合一”理念,唤醒小学美术课堂生命力[J].教学管理与教育研究,2022(16):114-115.