产教融合背景下振动力学教学改革实践论文

2024-12-16 11:40:39 来源: 作者:liziwei

摘要:振动力学是工程力学专业学生的专业必修核心课程,提升学生的知识迁移能力和创新应用能力是该课程的人才培养目标之一。为解决传统工科教育模式存在的枯燥书本内容传递一维化、抽象理论知识吸收被动化、基础定理公式生搬教条化、解决复杂问题手段单一化四大痛点问题,阐述在振动力学课程中以开展基于产教融合的案例教学、项目教学为双驱动推进教学改革的思路,并以“多自由度系统振动”一节为例,介绍具体的实践方法。

摘要:振动力学是工程力学专业学生的专业必修核心课程,提升学生的知识迁移能力和创新应用能力是该课程的人才培养目标之一。为解决传统工科教育模式存在的枯燥书本内容传递一维化、抽象理论知识吸收被动化、基础定理公式生搬教条化、解决复杂问题手段单一化四大痛点问题,阐述在振动力学课程中以开展基于产教融合的案例教学、项目教学为双驱动推进教学改革的思路,并以“多自由度系统振动”一节为例,介绍具体的实践方法。

关键词:振动力学;知识迁移能力;创新应用能力;产教融合;教学改革

在新工科和产教融合建设的背景下,提升学生的知识迁移能力和创新应用能力是重要的人才培养目标。然而,传统的工科教育模式存在枯燥书本内容传递一维化、与多维多域数字信息脱节,抽象理论知识吸收被动化、与创新思维价值育人脱节,基础定理公式生搬教条化、与高阶交叉研究能力脱节,解决复杂问题手段单一化、与工程实践融合应用脱节四大痛点问题。为更好地满足社会发展和人才培养需求,提高育人质量,需要探索新的人才培养路径和教学方法。

振动力学是工程力学专业学生的专业必修核心课程,具有理论性强、应用面广、知识量大、不易理解等特点,是学生公认的一门“难课”。本文以振动力学课程为例,针对上述痛点问题,提出以基于产教融合的案例教学、项目教学为双驱动的、推进教学改革的思路和实践方法。

一、振动力学培养学生知识迁移能力和创新应用能力的基本思路

针对传统工科教育模式存在的教学痛点问题,振动力学课程以培养学生的知识迁移能力和创新应用能力为目标,进行了教学创新和改革。

在实施过程中,以成果导向教育为教育理念,按照“析—剖—拓—践—用”的“五点一线”螺旋式上升曲线为主线开展教学。采用案例教学法、项目教学法实现与学生的深度互动,让课堂“动”起来,让知识“活”起来,让学生“忙”起来。

(一)案例教学促进科教融汇

以案例为主线、问题为导向、思维为核心、应用为目标重构教学内容,形成多小组协同、多维度研讨、多思维分析、多方法验证的“放—收”互动型教学模式。

一是为把知识化枯燥为生动、化抽象为形象、化晦涩为通俗,对教学内容进行重构和创新,把抽象知识案例化,碎片知识条理化,按照“案例引入—知识脉络—重难点拆解—案例解惑—举一反三—工程应用—拓展拔高”的逻辑线重组资源,建立包含静资源、动资源、活资源的多维资源库,提高课程的高阶性、创新性、挑战度,并通过在线学习与讨论平台实时为学生解惑,促进学生形成“充满好奇来,带着疑问学,解开悬念走,留下回味悟”的可持续学习兴趣。

二是在课堂教学中,践行“学生是学习的主体”这一教学理念,把学习的主动权交给学生,教师在教学过程中扮演的主要角色是引导者、引路人。以“理论案例化—刨问—转问—深问—案例理论化”为逻辑线,通过问题创设、层层推进、分组讨论等方式,充分发挥学生主动思考、团结协作、积极探索的能力,帮助学生实现由知其然到明其理的提升。

三是围绕新工科对“创新”的要求,提出与工程相关的案例和非标准化、开放式、具有挑战性的问题,遵循因材施教、个性化培养的理念,根据学生的需求与特长,把学生分为理论组、编程组、仿真组、实验组,分工开展理论分析、编程计算、仿真模拟、实验验证,各组既各司其职,又密切配合,共同从四个角度检验问题的答案,帮助学生实现由善变通到勇创新的思维训练。四组学生在实践过程中,既提升了高阶能力,又丰富了教学案例库展示素材,打造了师生创新创造共同体,实现了教学相长。

(二)项目教学推进产教融合

建设第二课堂与科研课堂,因材施教,联合培养多元化交叉融合特色人才,通过项目教学法形成师生创新创造共同体,促进产教学研用创深度融合与联动发展,实现教学科研双向反哺。

一是围绕新工科对“继承、交叉、融合、协同”的要求,以成果导向教育为教育理念,推进第二课堂建设,组织学生对创新研究成果申报专利、撰写论文、参加学科竞赛与科技竞赛。第二课堂的延拓成果将在多元化课程考核中占一定的比重。

二是团队教师联合科研院所专家、企业行家共同开设科研课堂,对振动力学课程的教学内容加以延伸,组织有科研志向的学生加入科研课堂,提升其知识迁移能力和创新应用能力,并推动创新创造成果投入工程应用,实现产业化,形成“师生共同体、教研深融合、成果推应用”的建设特色。

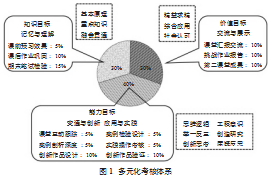

三是针对学生在第一课堂、第二课堂的综合表现,设计多元化考核体系(见图1),从知识目标、能力目标、价值目标三个层次进行全方位的过程考核。多元化考核体系强调基于学习数据的定量过程性考核,在小组合作任务中,重视个人在团队中的贡献度考核,采用组长评分、组员互评、个人自评相结合的考核方式。还要将过程考核数据及时反馈给学生,以对学生的学习过程进行动态调控。

二、振动力学培养学生知识迁移能力和创新应用能力的具体实践

下面以振动力学课程“多自由度系统振动”这一节的教学为例,说明振动力学课程培养学生知识迁移能力和创新应用能力的设计与实践。

以“大楼安装调谐质量阻尼器减振”为主线案例,教学脉络如下。

第一,核心知识探究。引导学生思考如何建立调谐质量阻尼器与大楼耦合作用的多自由度系统动力学模型,如何计算多自由度系统耦合的动力响应,调谐质量阻尼器的动力学参数满足什么要求才能达到最佳减振效果。

第二,实践能力培养。各小组设计模型,通过理论分析、仿真计算、实验验证,检验模型在振动荷载作用下的减振效果,引导学生思考对实际工程结构而言,应如何配置调谐质量阻尼器的参数。

第三,创新能力提升。引导学生思考这种被动减振方式存在哪些问题,如何对该减振方式进行优化改进。

第四,应用能力拓展。引导学生针对有减隔震需求的工程和生活领域的实际问题,设计隔震装置,如:设计用于文物防震保护的隔震装置、用于救护车的担架车减振装置、三向减振转运箱等。

具体教学实践流程如下。

(一)核心知识探究

第一,课程导入。地震带给人类的危害很大,令人痛心,然而,仍有很多大楼在地震中安然无恙。要求学生调研分析这些建筑有哪些有效的防震措施。

第二,头脑风暴。展示建筑顶部安装减振阻尼器的示意图,演示大楼模型安装阻尼器的振动台试验,要求学生观察思考:调谐质量阻尼器的质量与哪些因素有关?如何建立大楼与调谐质量阻尼器耦合的振动力学模型?该案例的力学模型非唯一。组织学生开展头脑风暴,每个小组讨论后提出一个力学模型,经师生提问、组间讨论、小组答辩、优化改进等环节,共同评出一个最优模型以作下一步的探讨。

第三,探讨分析。根据已确定的力学模型,引导学生分析,如何利用先修课程理论力学中学过的达朗贝尔原理,建立该模型的运动微分方程。根据多自由度振动微分方程的同步振动假设法,分析调谐质量阻尼器应该如何配置参数,才能使减振效果最优。

第四,拓展延伸。传统求解多自由度系统振动微分方程都是采用同步振动假设法。该方法的本质是求出了微分方程的一个特解,引导学生质疑:为什么该特解能作为微分方程的通解使用呢?有无其他更好的求解方法?如何验证新的求解方法的正确性?新方法计算结果与传统方法计算结果的差异性如何?

(二)实践能力培养

第一,实践求真。针对上述挑战性问题,四个组通过分工实践,检验新方法是否正确。理论组负责绘制同步振动法的计算图象、用Matlab绘制振动方程的解析解图象,编程组负责编程数值计算,仿真组负责用有限元软件作仿真模拟,实验组负责实验验证。四个组各司其职,密切配合。各组实践时,教师深入学生中观察、指导。各组通过同伴学习相互启发,共同促进。从四个不同的角度,四个组采用了四种不同的方法分析挑战性问题。四个组的工作全部完成后,即可共同检验针对挑战性问题的新解答方法是否合理。

第二,头脑风暴。根据前面讨论得到的减振效果最优化设计理论,引导学生分析:对实际工程结构而言,怎样识别振动系统的三大要素(质量、刚度、阻尼),如何配置调谐质量阻尼器的参数?

(三)创新能力提升

第一,分析结果。各组根据“大楼安装调谐质量阻尼器减振”的分析结果,分析减振效果,讨论该减振方式的利和弊。

第二,优化方案。开展头脑风暴,进一步思考如何对该减振方式进行优化改进,师生共同讨论各组优化改进方案的可行性。教师指导各组学生讨论、分析结果,把关各组学生的优化改进方案。

第三,前沿拓展。引入“上海中心大厦结构主动减振”的拓展案例。上海中心大厦高632米,为中国第一高楼,首次采用我国自主研发的电涡流阻尼器,该阻尼器位于126层,重达1000吨。要求各组带着以下问题查阅资源,并介绍其主动减振原理:比较主动减振与被动减振系统的差异,思考主动减振系统的动力学参数动态调整原则是什么,如何定量确定主动减振系统中作动器的动态调整关系。

(四)应用能力拓展

针对有减振需求的工程和生活领域实际问题,引导学生分组设计减振装置。师生共同研发的系列化减振防冲击智能控制与主动防护一体化三向隔振装置,已应用于甘孜州民族博物馆、泸州市博物馆等馆藏文物的防震保护中。

综上所述,本科教育是高等教育的基础,培养学生的知识迁移能力和创新应用能力是提高学生创新、创造能力的关键环节,是提升本科教学质量的重要途径。本文以振动力学课程为例,提出了以基于产教融合的案例教学、项目教学为双驱动的、推进教学改革的思路和实践方法。遵循“以教师为主导、学生为主体”的教育理念,采用多种教学形式,从提出问题到解决问题,从理论学习到实践应用,充分发挥了学生的主体作用,培养了学生的新工科思维和工匠精神。

参考文献:

[1]曹琦.应用型本科高校产教融合服务地方经济的路径研究[J].教书育人(高教论坛),2023(33):9-12.

[2]丁磊,周进进.协同视域下产教融合的博弈困境与纾解[J].高教学刊,2022(12):54-57,61.

[3]孟性菊,余莉,杨昌容.应用型本科院校产教融合课程建设研究[J].科教导刊,2022(10):56-59.