基于教学机器人的高职教师信息化教学能力提升路径研究论文

2024-12-04 14:01:22 来源: 作者:dingchenxi

摘要:因此,梳理教学机器人的发展现状,分析基于教学机器人的高职教师信息化教学能力影响因素,并从教师个人层面、技术层面和环境层面提出高职教师信息化教学能力提升的路径。

摘要:教学机器人作为教育技术领域的革新工具,对于提升高职教师信息化教学能力、提升教学质量意义重大。因此,梳理教学机器人的发展现状,分析基于教学机器人的高职教师信息化教学能力影响因素,并从教师个人层面、技术层面和环境层面提出高职教师信息化教学能力提升的路径。

关键词:教学机器人;高职教师;信息化教学能力

党*二*大报告对“办好人民满意的教育”作出了重要部署,明确指出“推进教育数字化,建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”。近年来,随着人工智能等信息技术的飞速发展,机器人的运用范围越来越广泛。教学机器人是专为教育领域设计和开发的智能机器设备,它可通过交互性强、趣味性高的方式帮助学习者获取知识和技能。教学机器人能够开展编程教育、语言学习、科学探索等多方面的教学活动。其不仅能激发学生的学习兴趣,还能适应个性化学习需求,提升教学效果。教学机器人作为人工智能技术的载体,在教育领域展现出新的生命力,为教育改革发展注入了新活力,成为信息化时代提升教师教学能力的新动能。本文基于对教学机器人发展现状的分析,梳理基于教学机器人的高职教师信息化教学能力影响因素,并提出基于教学机器人的高职教师信息化教学能力提升路径,以促进教师专业化发展,提升高职人才培养质量。

一、教学机器人的发展现状

在探讨教学机器人这一现代教育技术时,了解教学机器人的发展现状是构建理论和实践框架的关键。教学机器人作为教育技术领域的革新工具,其发展可从多个维度进行剖析,包括技术进步、应用范围、教学效果及面临的挑战等。在技术进步方面,教学机器人已经从简单的机械装置演变为拥有复杂传感器、人工智能算法和自然交互界面的高级系统。教学机器人能够通过学习学生的行为模式来完善教学内容,甚至能在某种程度上模拟教师的情感反应,从而为学生带来更加人性化的学习体验。在应用范围上,教学机器人不再局限于科学和技术教育领域,它们被广泛应用于语言学习、艺术创作乃至社交技能训练等多个领域。这表明教学机器人的设计和功能正逐步多元化,以满足不同学科的教学需求。关于教学效果,研究表明,教学机器人能够有效提高学生的学习参与度。例如,通过与机器人互动,学生可以练习语言表达,这种互动性和趣味性是传统教学方法难以比拟的。然而,教学机器人的发展也面临着挑战。其中之一便是技术的普及率问题,尤其是在资源有限的教育环境中,高质量的教学机器人成本过高,难以大规模部署。此外,对于如何评估和确保教学机器人的教育效果,学术界尚未形成统一标准。

二、基于教学机器人的高职教师信息化教学能力影响因素

(一)教师个人因素

在探索基于教学机器人的高职教师信息化教学能力提升路径时,不可忽视的是教师个人因素对教学能力提升的影响。教师个人因素主要体现在信息素养、教育信念、自我效能感及技术接受度等方面。

首先,信息素养作为教师个人资质的核心组成,其重要性不言而喻。高职教师的信息素养不仅体现在其对信息技术的熟练运用上,还体现为其将这些技术有效融合到教学实践中的能力。其次,教育信念的影响也不容忽视。以学生为中心、愿意采纳新教学方法和技术的开放性教育信念,是推动教师主动探索和实践教学机器人等新型教学工具的重要动力。再次,自我效能感则关乎教师对自己完成特定任务的信心和评价。具备较强自我效能感的教师更有可能在面对信息化挑战时展现出积极主动的态度。最后,技术接受度决定了教师对于新兴技术的接受程度和速度。那些对新技术抱有积极态度、乐于尝试并探索其潜在价值的教师,无疑会更快地融入信息化教学中,加速其教学能力的提升过程[1]。

因此,教师个人因素在高职教师信息化教学能力提升中扮演着至关重要的角色。为了实现教学能力的本质飞跃,教师必须全面考虑并有针对性地强化个人因素,以便打造一个更加坚实的内在基础,使自身能在数字化浪潮中乘风破浪,引领教育教学的未来。

(二)技术因素

在探索基于教学机器人的高职教师信息化教学能力提升路径时,技术因素的作用不可忽视。

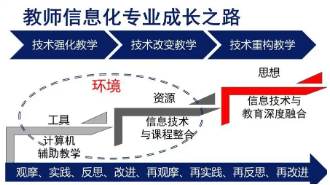

首先,数字化技术的渗透显著地改变了教育领域,尤其是高等职业教育。随着教育部《教师数字素养》教育行业标准的发布,教师被赋予了新的责任,不仅要掌握传统的教学技能,还要具备丰富的数字化知识、技能与能力。这要求教师在实践中不断适应新技术,以实现有效的教学活动变革。教学机器人作为信息技术应用的前沿代表,其在高职院校的应用对教师绩效产生了显著影响。另外,在教育信息化2.0背景下,信息技术与教育教学的深度融合是推动高职教育成功的重要因素[2]。这一融合过程不仅涉及技术工具的使用,还关乎教师如何将这些工具转化为促进学生学习的有效手段。技术因素影响分析需聚焦于如何优化教师的技术应用策略,以及这些策略如何转化为教师绩效的提升。

因此,技术因素的影响不仅包括技术本身的先进程度,还在于教师如何内化这些技术,使之成为提升教学质量和效率的有机组成部分。在探讨基于教学机器人的高职教师信息化教学能力提升路径时,必须深入研究技术与教师个体之间的互动关系,以及这种互动如何塑造教师的数字素养和最终的教学成果。

(三)环境因素

环境因素在教师信息化教学能力的塑造过程中起着至关重要的作用,它们或促进或抑制教师技能的发展和应用。

首先,教育技术的进步为教师提供了新的工具和平台,但同时也带来了挑战。例如,教学机器人的引入不仅改变了传统的教学方式,还要求教师掌握与之相关的技术知识。在这一背景下,学校的支持体系成为影响教师能力提升的关键要素。其次,教师个体的心态和接受程度也是影响其能力提升的重要环境因素。教师对于新技术的接受度、适应性及尝试和探索新方法的意愿,决定了他们能否有效利用教学机器人提高教学质量。同时,教师间的互动和协作也不容忽视。一个积极的学习社群能够为教师提供交流经验、分享技巧的平台,从而加速教师个体的成长[3]。最后,政策支持和资金投入也是影响教师信息化教学能力提升的重要环境因素。政府和教育主管部门的政策导向、资金支持及对信息化教育的重视程度,都会对学校的信息化建设和教师培训产生深远影响。

因此,环境因素在高职教师信息化教学能力提升中扮演着多方面的角色。为了有效提升高职教师的信息化教学能力,学校需要从多个角度出发,综合考虑并优化这些环境因素。

三、基于教学机器人的高职教师信息化教学能力提升路径

(一)教师信息化教学知识培训策略

在探索提升高职教师信息化教学能力的路径时,教师信息化教学知识的培训策略占据核心地位。为了有效提升教师在这一领域的专业素养,必须构建一个多维度、系统化的培训体系,致力于更新教师的信息技术知识,并加强其与教学实践的深度融合。首先,该培训体系需从教师实际需求出发,综合运用多元化教学方法,如案例分析、模拟教学、小组讨论等互动形式,以增强培训的吸引力和实用性。同时,应注重培训内容的前瞻性和创新性,引入最新的教育技术趋势,如人工智能、大数据技术在教育中的应用,以及混合式教学模式的设计和实施。其次,持续的专业发展是提升教师信息化教学能力的关键,建议设立定期的进修课程和研讨会,鼓励教师不断学习和尝试新的教育技术。通过建立教师社区和网络平台,促进教师之间的交流与合作,分享最佳实践和经验,形成互助与共同成长的专业网络。最后,为了确保培训策略的有效性,建议制定明确的评价标准,对教师的培训效果进行量化评估。这包括对教师掌握的信息技术知识、教学实践中的技术应用能力,以及学生反馈和学习成果的综合考量[4]。

因此,一套全面而深入的教师信息化教学知识培训策略,应当涵盖从技术操作到教学整合、从个体学习到专业共同体建设的各个层面。通过这样的策略实施,高职教师可在信息化教学领域获得能力的提升,从而更好地适应数字化时代的教育挑战。

(二)教学机器人操作技能训练方案

在构建教学机器人操作技能训练方案时,需要从多维度切入,确保培训的全面性与实效性。该训练方案应包含对机器人硬件认知、软件界面熟悉度及编程思维的培养,旨在使高职教师熟练操控教学机器人,将其有效应用于日常教学活动中。

培训初期,重点是对机器人的物理结构进行解析,让教师对机器人的机动性能、感应器类型和物理操作限制有直观的理解。再转向对机器人控制软件的培训。这一环节涉及图形用户界面(GUI)的操作练习,应确保教师能够通过软件与机器人进行交互。此外,强调模拟实际教学场景的软件模拟操作,使教师掌握如何编排机器人动作,以适应不同的教学活动。通过引导教师学习编写简单的机器人控制脚本和处理数据的逻辑,使其自主开发适合自身教学需求的机器人行为模式。进一步实施跨学科的教学策略模拟,鼓励教师结合自己的专业领域,设计包含机器人应用的教学案例。最后,设置一个综合性的实践环节,让教师在模拟的课堂环境中运用机器人进行教学。

整个训练方案应注重理论与实践的结合,不断迭代反馈机制,确保教师在每个阶段都能获得充分的实操经验和专业的技术指导。通过这样的系统训练,高职教师将具备使用教学机器人进行信息化教学的扎实能力,从而更好地适应现代教育的发展需求。

(三)信息化教学环境的优化措施

首先,一个高效的信息化教学环境应当能够支持教师与学生互动,并促进知识的传递和技能的培养。因此,学校需重视硬件设施的投入,包括高速的网络连接、智能的教学设备及充足的实践操作平台。这些基础设施的完善不仅可为教学机器人的顺畅运作提供保障,也可为教师采用其他各类数字工具创造可能。其次,软件资源的开发和维护也同样关键。这包括但不限于课程管理系统、在线学习平台及数字资源库的建设。通过这些系统和平台,教师可以更高效地管理教学内容、跟踪学生进度,并进行个性化的教学设计。同时,丰富的数字资源能够满足不同学科、不同层次的学习需求,提供多样化的学习材料,从而增强学生的学习体验[5]。最后,为了确保这些优化措施得以实施,还需要建立相应的维护和支持体系。这涉及定期的技术检查、故障快速响应机制及持续的技术支持和培训。通过这些措施,确保技术问题不会成为教学过程中的障碍,同时也帮助教师更加高效地运用各种信息技术进行教学。

因此,信息化教学环境的优化是一个多方面的工程,它要求从硬件设施到软件资源,再到人性化的设计和技术支持体系的全面考虑。通过这些综合措施的实施,可以为高职教师提供一个支持性的环境,以便他们充分发挥教学机器人及其他信息技术工具的潜力,从而提升教学质量和效率。

综上所述,教学机器人作为信息技术的一种创新实践,不仅为传统的教学模式注入了新的活力,而且为教师的专业发展提供了新的路径。教学机器人的引入,优化了教学流程,提升了教学效率。它通过智能化的互动和反馈,实现了对学生学习状态的精准把握,从而使得教学内容和教学策略更加个性化和动态化。这种技术的应用,不仅改变了学生的学习方式,也提升了教师在信息技术应用方面的敏感度和适应性。

参考文献:

[1]王志凤.高等职业教育质量评价数字化转型内涵与实施路径[J].江苏经贸职业技术学院学报,2024(1):1-5.

[2]马敏,杨光,李晓梅.TPACK视角下高职教师信息化教学能力提升策略研究[J].无线互联科技,2020(24):146-147.

[3]孙西朝,杨爱鑫,宋勇,等.新时代教师信息化教学能力的内涵与提升路径[J].邢台学院学报,2024(1):126-131.

[4]王永超,刘丽.数字时代高校教师信息化教学能力的标准框架与发展策略[J].中国管理信息化,2024(1):226-228.

[5]许阳千.职业教育师范生信息化教学能力评价及培养路径研究[J].广西职业师范学院学报,2023(4):111-117.