高校教学团队内部知识转移影响因素实证研究论文

2023-03-03 14:03:21 来源: 作者:shaozhun

摘要:摘要:文章基于高校教学团队内部知识转移绩效的影响因素研究模型,对高校教学团队内部知识转移影响因素进行了实证研究,并提出了相关对策,包括团队带头人亲身参与知识转移活动,发挥“领头雁”作用;建设互相信任、密切合作、鼓励创新、宽容失败的知识共享文化;提升团队成员参与知识转移行为的意愿与能力。

摘要:文章基于高校教学团队内部知识转移绩效的影响因素研究模型,对高校教学团队内部知识转移影响因素进行了实证研究,并提出了相关对策,包括团队带头人亲身参与知识转移活动,发挥“领头雁”作用;建设互相信任、密切合作、鼓励创新、宽容失败的知识共享文化;提升团队成员参与知识转移行为的意愿与能力。

关键词:高校教学团队;知识转移;影响因素

高校教学团队以团队作为高校教学组织形式,由团队内部业务与结构互补的若干“老中青”教师组成,通过团队成员间在教学方面相互合作、协同,共同开发教学资源、研讨教学方法、分享教学经验等,以此推动青年教师培养、提升团队整体教学业绩、深化教育教学改革。高校教学团队以团队内部的带头人为核心,团队成员之间学科交叉,通常各个成员的教龄结构、业务知识与技能素质相互补充,彼此间形成了优势互补,以提升团队绩效为共同愿景,各成员分工协作、彼此协同。

知识转移,指知识从一个载体转移到另一个载体的过程。知识转移发生的原因主要是团队内部不同个体间知识结构、数量、质量存在差异。知识转移方通常在知识结构、数量、质量等方面优于被转移方,以此在团队内部形成了知识的传递与共享。在高校教学团队内部,优势互补的不同教师在日常的交流与研讨过程中,彼此互通共享,相互交流学习,通过知识的共享与传递,在团队内部形成知识的应用与创新。因此,高校教学团队内部各成员间的知识交流与学习过程,可视为知识转移过程,而团队内部成员间的知识转移绩效可影响团队整体建设与管理绩效。本文基于高校教学团队内部的知识转移过程,对影响团队内各成员间知识转移的关键因素进行了实证分析,并据此提出通过内部成员间知识转移促进团队建设绩效提升的对策。

一、研究模型

知识转移的发生是因为个体间的知识质量、数量或结果等存在差异。在一定情境中,知识从知识源传递、转移给知识接收方,知识接收方通过自己的理解、吸收、消化、学习,把从知识源转移获得的知识内化为自身拥有的知识,最终的目标是实现知识的应用与创新。

苏兰斯基(Szulanski)等[1]提出知识转移过程是在特定情境之中,由知识发送方编辑知识后,发送给知识受体,一般包括初始、实施、调整和整合等步骤。王开明等[2]在此基础上指出,在一般的知识转移行为中,传播的不仅是知识,还有发送方或知识转移情境中的“噪声”,对此,知识接收方需要认真鉴别。此后,汪应洛、马费成、左美云、马庆国等[3-6]学者及其团队在信息传播理论的基础上,开展了知识转移过程中相关特性、网络模型、内容、机制、影响因素等方面的深入研究。

基于前人研究,考虑到高校教学团队内部的知识转移过程与特性,本文从知识特性、情境特征、知识发送方特征、知识接收方特征、团队带头人特征五个层面,提出了高校教学团队内部知识转移绩效的影响因素研究模型,如图1所示。其中,因变量是高校教学团队内部的知识转移绩效,控制变量是团队规模、团队结构。

在高校教学团队内部知识转移绩效的影响因素研究模型的基础上,对变量的选取进行详细的分析和阐述,对自变量、控制变量及因变量进行界定或维度分解。结合高校教学团队的特征,对其内部知识转移绩效的度量可以分解为三个维度:①知识转移过程中的有效知识数量;②高校教学团队内部成员对知识转移行为的满意度;③团队内部的知识转移行为对团队未来各成员教学能力的改进与提升。

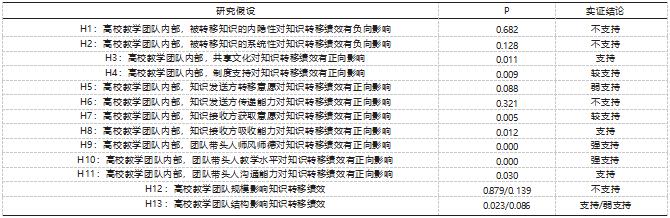

根据各个变量对因变量知识转移绩效的影响作用,研究假设如下。H1:高校教学团队内部,被转移知识的内隐性对知识转移绩效有负向影响。H2:高校教学团队内部,被转移知识的系统性对知识转移绩效有负向影响。H3:高校教学团队内部,共享文化对知识转移绩效有正向影响。H4:高校教学团队内部,制度支持对知识转移绩效有正向影响。H5:高校教学团队内部,知识发送方转移意愿对知识转移绩效有正向影响。H6:高校教学团队内部,知识发送方传递能力对知识转移绩效有正向影响。H7:高校教学团队内部,知识接收方获取意愿对知识转移绩效有正向影响。H8:高校教学团队内部,知识接收方吸收能力对知识转移绩效有正向影响。H9:高校教学团队内部,团队带头人师风师德对知识转移绩效有正向影响。H10:高校教学团队内部,团队带头人教学水平对知识转移绩效有正向影响。H11:高校教学团队内部,团队带头人沟通能力对知识转移绩效有正向影响。

结合高校教学团队自身特质及运行发展规律,将团队规模、团队结构确定为控制变量,提出如下假设。H12:高校教学团队规模影响知识转移绩效。H13:高校教学团队结构影响知识转移绩效。

二、问卷设计与数据收集

基于各研究变量,通过文献研究、专家评价、现场访谈等方式进行操作性定义,设计并修订问卷题项,形成本研究的调查问卷。问卷的发放对象为各个高校的教学团队成员,因自变量涉及团队带头人,故调查对象不包含各教学团队的带头人。在数据收集的过程中,为避免某个教学团队的成员扎堆填写问卷,尽可能将调查问卷发放给不同的高校教学团队,从而丰富团队样本。

基于社会关系或组织系统面对面走访、电话联系高校教学团队成员,发放调查问卷,完成数据采集后对调查问卷进行回收。对回收问卷中全部题项得分相同、信息填写有所缺失、填写信息含明显逻辑或其他错误的调查问卷予以删除。最终,采集有效问卷151份,回收率为95%。

三、问卷信度和效度分析

采用统计分析软件SPSS 21.0对采集的问卷量表进行效度和信度检验。

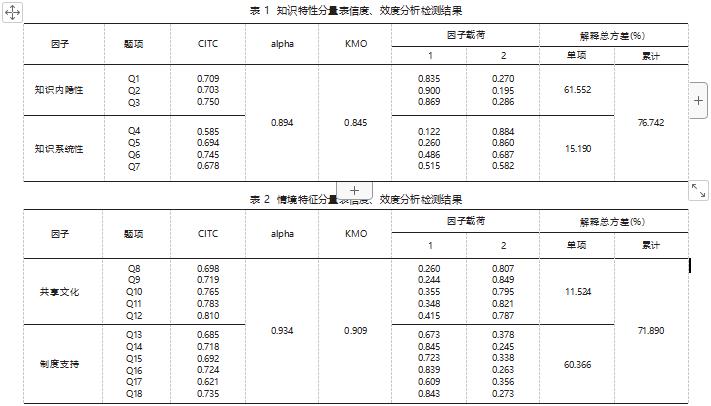

(一)知识特性分量表

知识特性分量表的信度与效度检验结果如表1所示。各题项的CITC值大于0.5,克朗巴哈alpha系数为0.894,KMO为0.845。探索性因子分析提取的因子构成与量表的结构划分一致,累计解释总方差的76.742%。因此,可以得出,知识特性分量表的检验统计量全部已达到设置的检验标准。知识特性分量表信度、效度检验通过,结果理想。

(二)情境特征分量表

情境特征分量表信度与效度检验结果如表2所示。由分析结果可见,各题项的CITC值皆大于0.5,克朗巴哈alpha系数为0.934,KMO为0.909,累计解释总方差的71.890%。因此,可以得出结果,情境特征分量表的检验统计量全部已达到设置的检验标准。情境特征分量表信度、效度检验通过,结果理想。

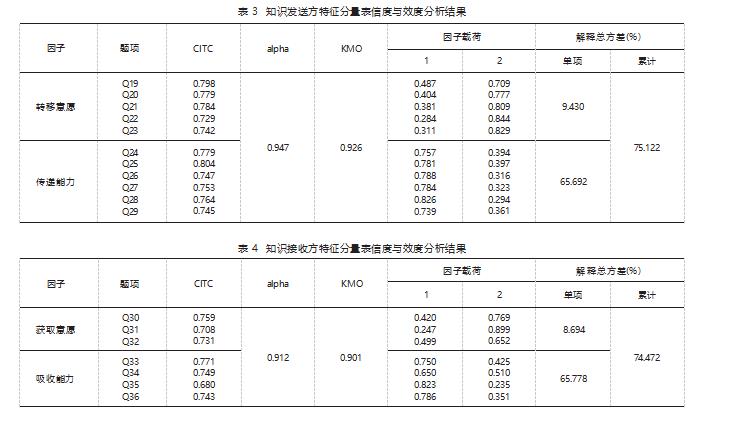

(三)知识发送方特征分量表

知识发送方特征分量表的信度、效度检验结果如表3所示。由检验结果可知,各题项的CITC值皆大于0.5,克朗巴哈alpha系数、KMO皆大于0.6,累计解释总方差的75.122%。因此,可以得出结果,知识发送方特征分量表的检验统计量全部已达到设置的检验标准。知识发送方特征分量表信度与效度检验效果理想。

(四)知识接收方特征分量表

知识接收方特征分量表的信度与效度检验结果如表4所示。由检验结果可知,各题项的CITC值皆大于0.5,克朗巴哈alpha系数、KMO皆大于0.6,累计解释总方差的74.472%。因此,可以得出结果,知识接收方特征分量表的检验统计量全部已达到设置的检验标准。知识接收方特征分量表的信度与效度检验效果理想。

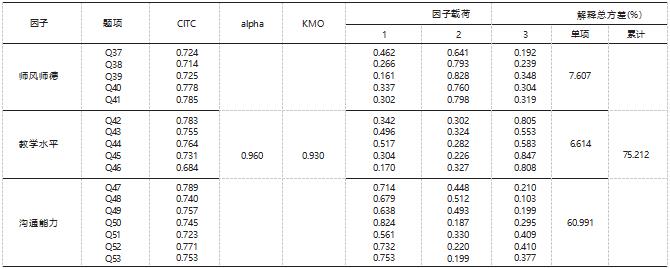

(五)团队带头人特征分量表

教学团队带头人特性分量表的信度、效度检验结果如表5所示。从表5的检验结果来看,各题项的CITC值皆大于0.5,克朗巴哈alpha系数、KMO皆大于0.6,累计解释总方差的75.212%。因此,根据这些数据可以得出结果,团队带头人特征分量表的检验统计量全部已达到设置的检验标准。团队带头人特征分量表信度与效度检验效果理想。

四、研究假设检验

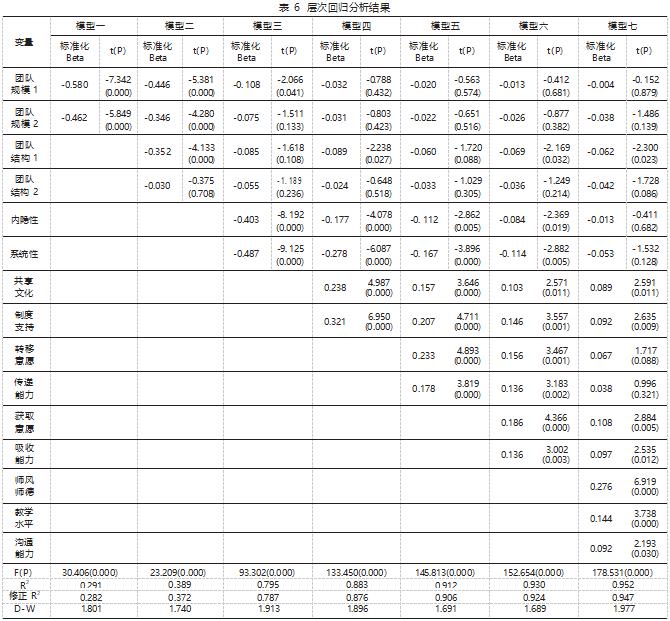

如果研究的影响因素数目较多,通常采用层次回归分析方法,以更好地考察各层面因素对因变量的影响作用。因此,选取层次回归分析方法检验研究假设,结果如表6所示。

由表6可知,所有变量进入模型后,控制变量团队结构1、团队结构2对因变量分别在0.05水平(P=0.023<0.05)及0.1水平(P=0.086<0.1)有显著的影响作用。此外,根据分析结果,标准化回归系数Beta均小于零,说明相对于团队层级较少,团队层级较多、团队层级适中对知识转移绩效产生负向影响作用。自变量团队内部的共享文化、制度支持对因变量知识转移绩效分别在0.05水平(P=0.011<0.05)、0.01水平(P=0.009<0.01)产生显著作用影响。而Beta值大于零,代表共享文化、制度支持与因变量具有正向影响关系,即团队内部的共享文化越浓烈、制度支持越有力,知识转移绩效就越高。考虑到自变量数目较多,其他自变量对因变量影响作用的检验结果不再赘述分析。根据以上分析,可得到研究假设的检验结论,如表7所示。将回归系数的显著性水平设置在0.1水平,即当显著性检验概率P大于0.1,自变量对于因变量的影响作用并不显著,认为该研究假设不予成立。

五、对策

本文对影响团队内各成员间知识转移的关键因素进行了实证分析,并提出了高校教学团队内部成员间识转移绩效提升的对策,具体如下。

(一)团队带头人亲身参与知识转移活动,发挥“领头雁”作用

基于研究假设检验结论,教学团队带头人对团队内部知识转移绩效的促进作用得到了支持。因此,必须高度重视团队带头人影响力的培育,通过其师风师德、教学水平的外溢,充分发挥示范、引领作用。

团队带头人亲身参与知识转移行为,体现了对团队知识转移行为的支持、倡导。在团队知识转移活动中,通过发挥团队带头人的率先垂范作用,以及其体现出的教学与人格魅力,可感召其他成员积极参与团队知识转移行为。团队带头人在参与知识转移活动时,应做到以下几点,从而提高和改进团队内部的知识转移绩效。

第一,以身作则,主动分享。团队带头人在团队知识转移的过程中,应以身作则,主动贡献和分享自身拥有的隐性知识,如教学资源、教学方法及教育教学研究过程中的成功经验或失败感悟。此外,团队带头人应及时将个人知识以报告、专著、论文等形式显性化,这样更易于团队成员对知识的吸收和理解。

第二,宽以待人,民主平等。团队带头人在团队知识转移的过程中,应尊重知识,注重营造民主、宽松、安全的知识转移氛围,不以“权”(团队带头人掌握更多知识支配权)压人,不以“势”(团队带头人知识势能高)欺人。其应鼓励团队成员开诚布公地针对教学工作中出现的困难、问题,甚至是非常规创意进行表达与讨论,容纳团队成员的不同教学观点[7]。

第三,注重鼓励,积极引导。团队带头人在团队知识转移的过程中,应注重以鼓励为主,引导团队成员之间积极展开讨论,重视、支持团队成员间知识共享,并对团队知识转移过程中出现的失误给予适度范围内的宽容和鼓励,同时对团队知识转移过程中呈现的优秀个体成员或成功、高效的合作经历进行及时关注并给予肯定和褒奖,对于较少参与团队知识转移的个体成员也应当给予更多的关心和鼓励,从而形成团队积极交流的氛围,吸引更多成员主动参与知识转移行为[8]。

第四,熟悉团队,合理分工。团队带头人在参与团队知识转移活动时,需充分尊重人才,注重了解和倾听个体成员的教学兴趣、知识需求、创新性想法,并创造机会和平台让每一位团队成员充分释放、展示创新潜能,从而发挥知识转移行为在推动成员个人及团队成长方面可能起到的积极作用。另外,团队带头人也可以通过充分的知识转移更准确地掌握和了解团队成员的特点、能力,进而更恰当地做出工作安排和任务分配。

(二)建设互相信任、密切合作、鼓励创新、宽容失败的知识共享文化

由实证研究结果可知,高校教学团队内部的知识共享文化建设对团队内部的知识转移绩效提升具有关键的正向影响作用。因此高校需要建设互相信任、密切合作、鼓励创新、宽容失败的知识共享文化,更好地促进教学团队内部的知识转移行为。

1.提升团队内部信任水平,营造团队知识共享文化氛围。①增强团队内部情感信任水平。各高校教学团队在常规性运行与建设中,应形成自由、开放的团队氛围,加强团队成员间的交流,具体可通过家庭日、咖啡角、联谊会、读书会、素质拓展等团建活动、非正式沟通,增进彼此友谊,推动个体之间的情感交互。换言之,应注重非正式组织在团队信任文化建设中的正向作用,以此提高团队内部的人际情感信任关系[9],促进团队内部知识转移行为。②提高团队内部认知信任水平。通常情况下,团队成员会根据对方的相关信息,如权威性、可靠性等,判断对方的可信度,进而产生认知信任。在日常教学工作中,如果遇到难题需要知识帮助时,其通常会倾向于向可靠而又可信的其他成员进行请教。因此,高校教学团队应定期开展教学研讨会、教学资源使用培训会等交流活动,提升团队成员的整体知识水平,强化团队成员在实际教学工作中的绩效可靠性和技术可信性,从而提升团队内部整体的认知信任水平,让每一位团队成员在遇到知识困境时都有足够的信心和意愿向其他成员请教、交流与沟通,形成和谐友好的知识共享氛围,最终提高教学团队内部知识转移的有效性。

2.提倡相互合作、帮助、学习,培养知识共享价值观。团队精神的核心是互相帮助、共同学习、协同合作。在高校教学团队内部,如果成员间形成了相互合作、帮助、学习的组织文化,彼此间的知识转移频次就会保持在一个较高水平。同时,一旦形成相互合作、帮助、学习的团队氛围,团队成员间自发的知识转移行为也会增多。对此,需要做到以下两点。①提高团队合作意识。合作意识是高校教学团队产生创新性成果、提高知识转移绩效的重要保障。团队文化建设过程中,应高度重视引导、培养成员的知识共享价值观,以提升团队合作意识。即每位团队成员应充分认识到,获取和掌握新知识、新技能的最佳渠道是成员的知识协作,且整体的知识协作是知识资源效益得以最大化发挥的重要途径。另外,团队带头人应做好表率作用,了解每位成员的优势和特点,合理分工及放权,倡导成员勇于承担责任,同时鼓励成员在教学工作中遇到困难时,克服畏难心理,积极寻求团队帮助,从而形成协同攻关、和谐共进、团结合作的良好氛围[10]。②建设沟通渠道,提供协作平台。有效的沟通可以降低知识资源重复建设造成的浪费,提高团队内部的知识共享效率。高校教学团队可以通过团队内部的“老教师—新教师”结对、“多对一”或“一对多”专项指导、教学工作经验报告会、知识共享共赢实例分享会等形式,建立丰富、多样的知识转移通路,营造宽松的沟通环境及浓厚的交流氛围,为成员相互合作、帮助、学习提供平台,从而强化其知识共享意识,形成学习型组织。

(三)提升团队成员参与知识转移行为的意愿与能力

作为知识载体与知识转移主体,高校教学团队成员是否具备知识转移的意愿与能力,是知识转移行为实施的基本条件。根据检验结论,知识转移主体转移意愿、吸收能力的影响作用得到了实证的支持。

1.提升团队成员知识传递及吸收的主观意愿。①有针对性地采用不同的知识转移方式。例如,鼓励资历较浅的团队成员通过“一对一”的人际互动方式,主动向知识源请教,这往往可以取得较好的知识转移效果;采用知识源“个体对群体”的知识转移方式,通过知识分享会、专题研讨会等方式,激发知识源把个体知识转变为团队知识的意愿。②提升知识源的知识转移收益。通过经济报酬奖励、出访或培训资助、声誉表彰等形式,使知识源的知识付出能获得一定的收益。在长期的团队知识转移过程中,如何准确、公正地识别知识贡献大的团队成员往往存在一定困难,因此针对成员的年度考核或评奖评优等相关评价体系应当充分考虑成员在知识转移过程中的贡献度。团队成员越多地感受到分享个人知识的收益,越能够激发他的知识转移意愿。

2.提升团队成员获取新知识的意愿。①与其他高校教学团队建立畅通的沟通与交流途径,为团队的未来发展制定高水平的标杆,如此,当团队成员充分认识到与其他标杆团队成员的知识水平差距,便可激发个体获取知识的主观意愿。②假设团队成员间的知识距离较大,那么在知识转移过程中,知识源可能耗费了许多精力、时间传递、共享拥有的知识,但知识受体的知识吸收效率仍然处于较低水平。这会导致知识源对知识转移失去动力,不再愿意投入精力、时间参与知识转移活动,也会导致知识接收方的获取意愿降低。当然,假设团队成员个体间的知识距离过小,各自所拥有的知识内容与结构、教学工作经验等比较接近,且知识转移得到的收益较低,成员同样会认为不需要也不愿意花费精力、时间参与知识转移活动。因此,高校教学团队成员间的知识距离尽可能适中,以激发成员获取新知识的意愿。

3.提升团队成员知识吸收能力。①加大继续教育经费投入,鼓励、资助团队成员赴国内外名校访学,鼓励团队成员通过再教育、培训等形式增加现存知识,从而优化组织个体知识结构,增加知识存量。②吸纳教学水平较高、教学团队建设经验较丰富、能力较强的成员加入。高水平的知识型成员可以起到示范及辐射作用,能率先垂范地带动团队其他成员主动提升自己的知识吸收能力,帮助团队其他成员学习如何结合知识情境、团队目标运用新知识。

六、结语

高校教学团队成员间有效的知识转移是知识应用与创新的重要载体,对提高成员整体的教学能力与水平具有积极的促进作用。基于知识转移视角,本文论述了提升高校教学团队内部知识转移绩效的对策,可为其他高校教学团队建设提供有价值的参考借鉴。

参考文献:

[1]SZULANSKI G.Exploring internal stickiness:impediments to the transfer of best practice within the firm[J].Strategic Management Journal,1996,17(2):27-43.

[2]王开明,万君康.论知识的转移与扩散[J].外国经济与管理,2000,22(10):2-7.

[3]汪应洛,李勖.知识的转移特性研究[J].系统工程理论与实践,2002,22(10):8-11.

[4]马费成,王晓光.知识转移的社会网络模型研究[J].江西社会科学,2006,26(7):38-44.

[5]左美云,赵大丽,刘雅丽.知识转移机制的规范分析:过程、方式和治理[J].信息系统学报,2010(2):22-36.

[6]马庆国,徐青,廖振鹏,等.知识转移的影响因素分析[J].北京理工大学学报(社会科学版),2006,8(1):40-43.

[7]BAHARUDDIN M F,IZHAR T A,MOHAMAD A N,et al.A framework based Knowledge Management System(KMS)for Dynamic Decision-Making(DDM)[J].The International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences,2016,6(4):287-294.

[8]马莉婷,陈妍彦,林立达.“双创”视角下应用型本科高校教学团队建设的实践探索:以福建江夏学院为例[J].长春教育学院学报,2021,38(12):53-61.

[9]金春花.高校教学团队工作绩效影响因素研究[J].长春大学学报,2021,31(10):72-76.

[10]闫学军.基于中国式管理控制视角的高校教学团队管理控制方法研究[J].教育教学论坛,2019(50):3-4.