“候鸟型”乡村教师教学生活的遮蔽与回归—基于生活世界意义的视角论文

2024-11-04 13:40:30 来源: 作者:liziwei

摘要:“候鸟型”乡村教师教学生活的理解对其生命体验及日常教学质量至关重要。教师教学生活不仅是教师专业成长的发展活动,更是人生意义的领悟活动。基于生活世界意义的视角,本研究发现当前“候鸟型”乡村教师教学生活被教学生活空间孤立封闭、教学生活时间紧张停滞、教学生活关系淡漠疏离等困境所遮蔽。因此,乡村丰富闲暇生活,提供精准支持;学校重视“人”的需求,深化集体关怀;教师增强地方认同,寻求生活意义,是“候鸟型”乡村教师回归教学生活的必经之路。

[摘要]“候鸟型”乡村教师教学生活的理解对其生命体验及日常教学质量至关重要。教师教学生活不仅是教师专业成长的发展活动,更是人生意义的领悟活动。基于生活世界意义的视角,本研究发现当前“候鸟型”乡村教师教学生活被教学生活空间孤立封闭、教学生活时间紧张停滞、教学生活关系淡漠疏离等困境所遮蔽。因此,乡村丰富闲暇生活,提供精准支持;学校重视“人”的需求,深化集体关怀;教师增强地方认同,寻求生活意义,是“候鸟型”乡村教师回归教学生活的必经之路。

[关键词]“候鸟型”乡村教师教学生活生活世界

2018年印发的《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》指出“深入实施乡村教师支持计划,关心乡村教师生活”,表明国家高度关切乡村教师生活,但是乡村教师在教育上的真实生活意义必须被揭示。生活是个体的存在过程以及人生意义的累计(郭元祥,2002),研究乡村教师的生活不仅需要回答人是如何生活的,更要回答人为何要这样生活,这样生活有什么意义。城镇化背景下,县域内乡村教师工作生活两地化成为一种新趋势(姜超,2018)。“候鸟型”乡村教师泛指居住在远离乡村学校的县城或市区,工作日在乡村学校教育教学,每日或每周定期往返于城乡两地间的乡村教师群体(黄晓茜、程良宏,2019)。本文研究的重点不在于简单描摹“候鸟型”乡村教师的生存状况,而在于深入探究被意义充盈后独属于“候鸟型”乡村教师的教学生活。教师教学生活不仅是教师专业成长的发展活动,还能够赋予教学生活以生命高度,使得教师在教学生活中不断超越自我并成就乡村教育。本研究基于生活世界意义的视角,通过收集并分析三位“候鸟型”乡村教师的访谈、观察、实物资料,观照“候鸟型”乡村教师教学生活被遮蔽的现实图景并提出重塑策略,旨在丰盈其教学生活的价值与意义。

一、理论基础

20世纪初,欧洲科学哲学泛滥遮蔽了人的存在意义和生活价值,胡塞尔提出与“科学世界”相对的“生活世界”。生活世界是人们在日常生活中所接触和感知到的、处于自然状态之下的自在空间,是一种原初性且精神性的存在。科学世界则是在生活世界的前提和基础上通过理性抽象而来的世界,其存在的意义来自生活世界。生活世界特别强调人活着的、“生着”的意义,通过生活,人的生命价值和人生意义才能得以实现(郭元祥,2005)。也即是说,人生价值与意义来自生活世界。这一理论引入教育领域激发了“教育回归生活世界”的研究思潮,体现出人们对现实教育生活的关切及对理想生活的向往。对教师而言,其生活围绕教学开展诸多具有意义和价值的生命活动,这些生命活动构成了教师教学生活。生活世界理论将教学生活寓以生活意义,这一观点帮助教师认识到教学本身即是自己寻找生命意义的活动。因此,教师教学生活的意义和价值亟须被深刻关注与挖掘。

现象学学派自埃德蒙德·胡塞尔(Edmund Hussevl)创立后,不断追寻生活的原初体验并探寻意义的结构性特质,掀起学界对于日常生活的关注。随后,马克斯·范梅南(Max van Manen)进一步解释日常生活的意义的四个维度:生存的感体(实体性)、生存的空间(空间性)、生存的时间(时间性)、生存的人际关系(相关性或公有性)。这四个维度已被公认为生活世界的基本结构,人类通过这些生活世界的结构体验世界并从中感知意义的无限丰富性。具体而言,走入一个人的世界时,最初看到的是他(她)的形体,人类生存的有形实体即身体是生活的重要组成部分(Max van Manen,2003)。教师是教学生活的感体,“候鸟型”乡村教师的实体感知到教学生活基本特质,进而融入教学生活的空间、时间和人际关系中。因此,本研究将“候鸟型”乡村教师的感体意义融入教学生活空间、时间及人际关系中,侧重以感体性为基础对教学生活空间、时间、人际关系价值和意义的探求。

二、“候鸟型”乡村教师教学生活的遮蔽

随着城镇化的推进,由于在城市与乡村身心双重的频繁流动,“候鸟型”乡村教师感知到在教学生活空间、时间和人际关系上面临着独特而复杂的挑战。以下从乡村教师身为实体性的感体视角出发,深入认识其在生活空间、时间和人际关系上的问题。

(一)教学生活空间孤立封闭

“候鸟型”乡村教师教学生活空间是特定规范化、制度化、复杂化的乡村场域。当教师处于乡村空间时,不仅身体处在现实物理空间中,其自我感知的精神空间也自觉或不自觉地存在于其中,空间所带来的边界属性影响着教师的自我意识和意义建构。当今,乡村学校坐落于乡村却越来越悬浮于乡村,乡村对学校来说逐渐成为模糊背景性的存在。当“候鸟型”乡村教师游走于城市生活空间和乡村工作空间时,承受着因生活空间频繁切换而造成的认知冲突,在“离农向城”价值取向的影响下选择自限在学校空间内,不与嵌套在其外的乡村空间产生互动联结,乡村学校对“候鸟型”乡村教师来说逐渐成为单向度的经济来源地。在这种由城乡二元所导向的空间割裂中,教学失去了乡土气息,成为空间封闭的依附性存在,乡村教师的教学生活也逐渐走向个人化和封闭化。

(二)教学生活时间紧张停滞

“候鸟型”乡村教师教学生活时间以无法更改的客观自然时间为基础,被规范和保障教学正常运行而设立的客观制度时间所分割。然而教师主观个体时间主要不是在生命上的广延,而是在生命质量上成为生命发展的尺度(陈建翔,2005)。换言之,虽然教师无法决定个体时间的长度,但可以通过能动的个体时间意义建构来深化教学生活的厚度。“候鸟型”乡村教师工作和生活场域分离,早出晚归往返通勤的时间使其疲于奔波。在紧凑的工作安排和时间限制下,被访者说道“一天天忙忙乎乎的,都不知道时间去哪儿了,真是‘完美的一天’”。访谈结果表明,“候鸟型”乡村教师每天都被无缝衔接式的工作安排所支配,产生因固定时间节点而造成的过度匆忙和紧张。而且,部分烦琐而无成就感的形式主义工作内容所导致的个体时间压缩,导致“候鸟型”乡村教师精力不足,无暇观照自身教学活动的意义性,进而选择以功利性最强的策略完成任务。他们也无力充分盘活利用乡村本土资源,教学化约为城市化倾向的产物,教学生活逐渐陷入等待和依靠等消极停滞状态。

(三)教学生活关系淡漠疏离

“候鸟型”乡村教师教学生活关系是指其在乡村场域的人际关系,主要包括与学生、同事、家长的关系。“候鸟型”乡村教师生活于城市,而乡村儿童生活于乡村,由于欠缺对乡村儿童生活的体认与感知,日常教育教学不免疏离于儿童乡村生活,师生共同生活经验的缺失一定程度上致使师生关系难以相融和谐。而且,“候鸟型”乡村教师由于自身教学差异及“向城性”的利益牵绊,在具体日常教学中往往以个体为中心,缺乏同侪的交流和互动,也缺乏集体的参与和监督。除此之外,公共身份在现代乡村教师身上很难再现,越来越多的乡村教师已不再或很少关注参与乡村公共事务(容中逵、阴祖宝,2023)。另外,根据访谈结果,“候鸟型”乡村教师相比定居于乡村的教师而言对乡村了解更少,在乡村社会的业余活动时间更少,与村民之间的交往隔离封闭,仅存的家校关系也出现了来自交往淡漠的断裂趋势。

三、“候鸟型”乡村教师教学生活的回归

“候鸟型”乡村教师教学生活的遮蔽已成为阻碍乡村教师队伍建设和乡村教育质量提升的潜在问题,教师、学校、乡村各方需要协调努力,重塑并改善其教学生活,最终使“候鸟型”乡村教师在意义中感知并体验教学生活。

(一)乡村丰富闲暇生活,提供精准支持

“候鸟型”乡村教师教学生活居于乡村社会之中,拥有更有价值的教学生活需要乡村社会提供教师释放压力的多种途径,充分利用各种资源提振“候鸟型”乡村教师的职业意义感。首先,构建闲暇生活保障,缓解教育教学压力。乡村文化部门联合乡村学校为教师群体专门设置休闲娱乐的场地及设施,引导教师自主开展闲暇生活,通过积极的消遣活动有效缓解教师的职业倦怠。其次,提高教师乡村治理参与度,增强教师乡土意义感。积极举办民间文化艺术展、乡风乡俗交流会等喜闻乐见的群众性活动,创设有利于人际互动的开放式交流空间,健全教师乡村治理表达机制,构建精神奖励制度体系,例如,以座谈会、民声评议会和匿名意见箱等方式搜集积极表达有关乡村振兴和乡村教育的观点和建议;以授予称号、颁发证书、平台推送等方式强化乡村教师自我效能感,进而在服务乡村发展与获得乡村认可的交织中内生意义感。最后,改善教师基本生活保障,补足乡村教师根源性弱势。改善乡村的住房、医疗环境,加强乡村学校物质保障,让乡村本身成为“候鸟型”乡村教师从教于此的根本动力,让教学生活成为其最核心的生活,专注于享受独属于自身的教学生活。

(二)学校重视“人”的需求,深化集体关怀

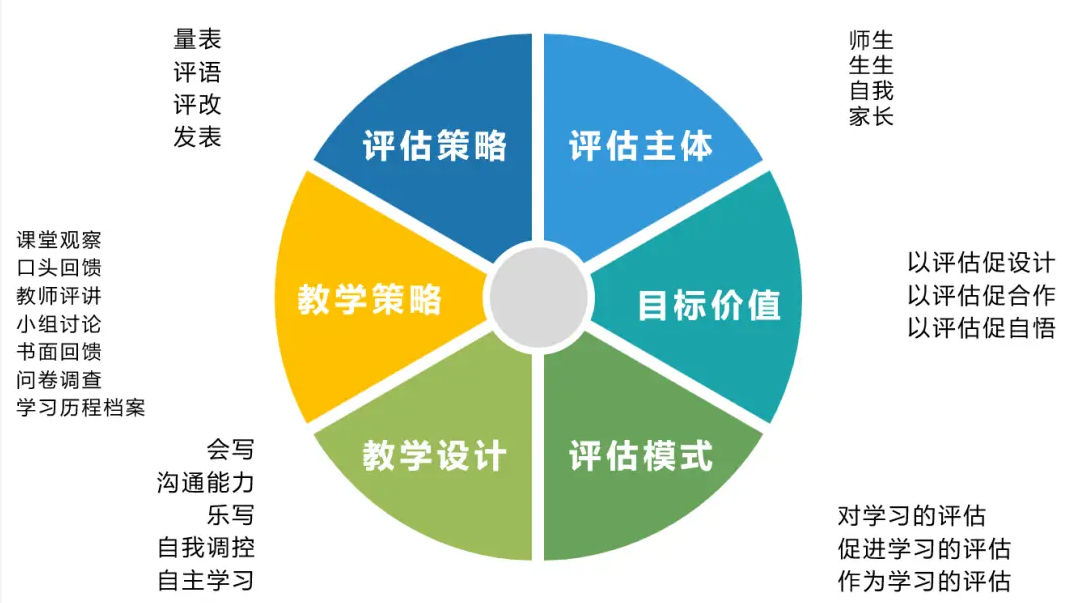

“候鸟型”乡村教师作为“人”的基本生存需要被充分理解和尊重,乡村学校作为“候鸟型”乡村教师的主要教学生活场域,需要积极关注教师真实的利益诉求并提供支持与监管。首先,制定弹性工作条例,削减教师工作负担。量身定制倾斜性、支持性工作条例,例如,在基础工资与社保基础上开设专项经费制度,为通勤时间过长的教师提供路补、餐补等补贴,给予适当休息和状态调整假期,解决其后顾之忧以保证职业热情和工作承诺的坚实履行。其次,精准建构“候鸟型”乡村教师评价激励机制,突出乡村教师人文关怀。在以师德师风为首要标准的前提下,坚持多元评价主体,弱化学生考试成绩等量化评价指标,加大对教师隐性付出的动态考量,如提高在师生交流谈心、处理家校冲突、参与乡村公共事务等方面成效的比例,从而使教师从人与人的交往中获得归属感和意义感。最后,组织同侪互助交流活动,加强教师教学生活集体意识。学校管理者注重尊重与倾听,鼓励通过以老带新等方式让老教师帮助“候鸟型”乡村教师熟悉工作,彼此提供理解、信任等情绪支持,营造公平和谐的教学生活环境。只有在教学生活中与他人合作共享、协调一致地行动,“候鸟型”乡村教师才能从集体活动中获得活跃度和意义感。

(三)教师增强地方认同,寻求生活意义

“候鸟型”乡村教师作为教学生活的主体决定了如何看待并度过自己的教学生活。外部环境的支持是教学生活的基本保障,但内在教育信念更是其追求意义感的关键驱动力。一旦决定进入教学行业,教师就不该仅仅为了保全自我停留在按部就班的机械性工作上,而应积极探索乡村教学生活蕴含的深层意义,不断追寻自我身份内在的价值和意义。首先,真正做到自我关怀和解放。进行全面自我分析并捕捉自身情绪变化规律,掌握增强心理韧性与耐挫能力的方法,积极面对并调节不可避免的矛盾与冲突,主动走出教学生活困境。其次,理解并接纳自身所承担的教育责任和文化使命。将“教师应该如何”的外部标准规制转化为“我应该如何”的内部意义生成,以包容开放的心态看待乡村社会的运行逻辑和行为规范,凝练参与乡村生活服务乡土的公共意识和乡土智慧,将个人职业期望与农村教育的前途与命运紧密结合。最后,增强参与乡村公共生活的存在度和参与度。在坚定并深化“向农性”目标定位的基础上,借助师生对话以了解学生生活经历并掌握其身心发展特点,加强同侪交流以打破乡土文化壁垒,走出校园参与研学活动以深度接触乡村环境,在与乡民的交流中收获肯定与支持,不断深化乡土亲近感和依恋感,在奉献乡村教育事业的价值实践中实现教学生活的意义。

四、结语

城乡二元体制背景下,国家为促进乡村教育逐步稳定发展,已将大量资源倾斜投入至乡村学校,乡村教师也获得越来越多的关注和支持。然而,“下不去、留不住、教不好”的现实困境表明,在物质条件改善的基础上,“候鸟型”乡村教师仍然面临着教学生活失去意义等非物质条件的困境,并逐渐脱嵌于乡村社会。无论是对生命意义的追问,还是对人生价值的思考,作为教学生活主体的“候鸟型”乡村教师,都需要在教学生活中获寻意义的答案,如何获寻答案需要国家、乡村、学校、教师等多方持续的共同努力。

参考文献:

[1]郭元祥.生活与教育—回归生活世界的基础教育论纲[M].武汉:华中师范出版社,2002.

[2]姜超.工作生活两地化:城镇化背景下乡村教师职业新样态[J].中国教育学刊,2018,(7):94-99.

[3]黄晓茜,程良宏.城乡张力间的彷徨:乡村教师身份认同危机及其应对[J].当代教育与文化,2019,11(4):80-86.

[4]郭元祥.“回归生活世界”的教学意蕴[J].全球教育展望,2005,34(9):32-37.

[5][加]马克斯·范梅南(Max van Manen).生活体验研究—人文科学视野中的教育学[M].宋广文,等,译.北京:教育科学出版社,2003.

[6]陈建翔.有一种美,叫教育—教育美学思想录[M].成都:四川教育出版社,2005.

[7]容中逵,阴祖宝.乡村教师在地性的意义澄明与实现图景[J].教师教育研究,2023,35(3):19-24.