“观·知·感·创”小学美术教学路径的实践探索论文

2024-11-04 11:54:17 来源: 作者:liziwei

摘要:在学校美术教育教学中,审美感知的培育有助于学生发现美、感知美,丰富审美体验,提升审美品位。文章在充分尊重儿童感知规律的基础上,以审美感知为切入点,以培养学生的“艺术直觉、视觉思维、创新能力”为目标,构建“观·知·感·创”美术教学的基本环节,将“知觉”作为重要的学习途径运用于小学美术课堂教学,可帮助学生提高审美感受能力、审美判断能力、审美理解能力,让学生学会通过丰富的视觉感知,从审美的角度来思考问题和观察世界,从而更好地提升学生的美术核心素养,让学生拥有更深厚、更丰富的美学涵养。

摘要:在学校美术教育教学中,审美感知的培育有助于学生发现美、感知美,丰富审美体验,提升审美品位。文章在充分尊重儿童感知规律的基础上,以审美感知为切入点,以培养学生的“艺术直觉、视觉思维、创新能力”为目标,构建“观·知·感·创”美术教学的基本环节,将“知觉”作为重要的学习途径运用于小学美术课堂教学,可帮助学生提高审美感受能力、审美判断能力、审美理解能力,让学生学会通过丰富的视觉感知,从审美的角度来思考问题和观察世界,从而更好地提升学生的美术核心素养,让学生拥有更深厚、更丰富的美学涵养。

关键词:“知觉美术”教学路径教学流程

《义务教育艺术课程标准(2022年版)》提出,艺术课程要培养的核心素养主要包括审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解等。其中,审美感知是对自然世界、社会生活和艺术作品中美的特征及其意义与作用的发现、感受、认识和反应能力。在美术教学中,培养学生审美感知能力是一项重要任务。《新版课程标准解析与教学指导:美术》在“教学建议”中提出,美术教学要尊重学生独特的感知体验。在教学过程中,教师要营造开放的学习情境,让学生全身心地参与其中,焕发积极情绪,获得审美直觉和美感体验。

在日常美术课教学中,如何着力于培养学生的艺术直觉、丰富学生的美感体验、关注学生美术核心素养和能力的发展是美术教学面临的一个重要课题。在目标引领下,美术教学应该以审美感知为切入点,以建构主义、审美心理学理论为依据,以培养学生的“艺术直觉、视觉思维、创新能力”为目标,构建“观·知·感·创”美术教学的基本环节,在充分尊重儿童感知规律的基础上,将“知觉”作为重要的学习途径运用于小学美术课堂教学,同时采用合理而有效的教学策略,将其应用于不同美术课型,以求取得好的实践成效。以下将这种以知觉体验为重要路径的教学模式简称为“知觉美术”教学模式。

在这里,“知”有两层含义。一是知觉感受,二是知晓其理,前者是直接的、感性的,后者是间接的、理性的。“知”在美术教学中的意义就是要让学生通过对艺术作品和其他事物的观看,能够形成敏锐的观察能力,从中获得更丰富、更细致的外界感知。“觉”是察觉、觉悟,是“知”的延伸,也是学生进行美术表现和创想实践的构思基础。

“知”与“觉”的联通,即学生与内涵丰富、形式多样的美术作品进行了联通,与多样的人类情感进行了沟通,与不同时代不同区域的文明进行了对话。知识、技能、方法都溶解在这联通之中,学生可在教师提供的足够开放的学习环境里进行创意思考、自我创作。

将“知觉”作为重要的学习途径运用于美术课堂教学,其教学路径大体呈“观、知、感、创”四个环节。“观”是初见,学生从多个角度去观看、观察,通过“读”看出知觉对象中呈现的直观内容和元素。“知”是“观”的延伸,第一层是在知觉对象上的延伸,是从视觉到脑海开始理解分析知觉对象,理解作品中的表现技巧和手法;另一层是超越知觉对象的延伸,是从外观到内思,由感性认识到理性分析,发现知觉对象蕴含的内在本质。“感”是“知”的深入,是在知的基础上对知觉对象融入个人的情感,深入理解其中的情感和价值;在充分进行“观”与“知”后,进入个体的审美判断,形成完整认知。“创”是创意和创作,是在通过知觉思维充分理解事物的基础上,选取适合知觉表现的艺术语言,用艺术语言创造出有意味的视觉形象。

这四个环节的目标指向均是为了培养学生的艺术直觉、审美判断,引导学生进入文化理解与创意实践。“知觉美术”教学模式重视“直觉学习”,强调给学生充分“感知与察觉”的时间、空间,引导学生充分释放“五感”体验,以视觉训练为中心,培养儿童的观察力、想象力、表现力和创造力。如下图所示:

一、“知觉美术”教学模式下的教学流程

根据课程内容,小学美术可划分为“造型·表现”“设计·应用”“欣赏·评述”“综合·探索”四个学习领域,四个领域各有侧重,又相互交融、紧密相关,形成一个开放性的美术课程结构。根据美术学习活动方式的不同主要有三类课型,分别是:绘画课、手工课、欣赏课。在“知觉美术”教学模式的教学流程中,将绘画类课程和手工类课程合并称为“创作类课型”。在不同的学习领域,教师可灵活运用“观、知、感、创”教学路径,建立有所差别的教学流程。

1.创作类课型

审美直觉心理学理论认为一切知觉中都包含着思维,一切推理中都包含着知觉,一切观测中都包含着创造。

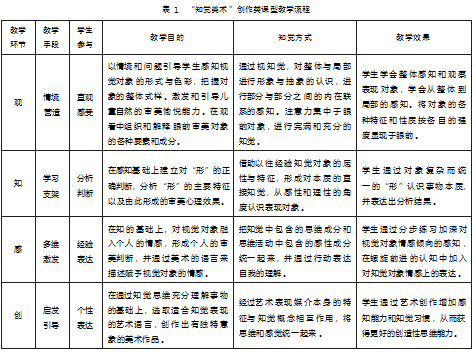

“知觉美术”教学模式下创作课的教学,以知觉切入,从感性理解到理性表达,充分展现了知觉的整体性、理解性与恒常性。学生通过视知觉对知觉对象形成初步感知,从对视觉对象的感觉到对其进行理性分析,形成认识与理解。(见表1)

在创作类课型教学中充分为学生提供知觉的环境,充分利用好视知觉中的思维成分,注重培养儿童对生活和事物的直观感知,强调设计与生活经验相关的问题与任务,给出必要的语言提示和思维的帮助,帮助学生一点点地建立起知觉理解,获得对事物整体的知觉。

2.欣赏类课型

“知觉美术”教学模式下的欣赏课教学,主张发展学生对艺术世界的基本感觉,让学生乐于、善于用事物的感性性质表达自己的倾向。(见表2)

在“知觉美术”教学模式的欣赏类课型教学中,教师应尽量加大学生的知觉任务,逐渐向他们呈现更多和更复杂的艺术品,要他们对其进行描述、分析和解释,并将艺术欣赏与对生活的知觉建立联系,让儿童更好地理解艺术作品所表现的内容。

二、“知觉美术”教学模式下的实践策略

在美术教学实践中,有效的课堂教学策略能使“观、知、感、创”的教学路径在课堂顺利实施,完成美术教学的目标。

1.小步走的感知训练

“小步走”的教学方式,是将复杂的学习任务加以分解,通过情境创设、问题引导、自主练习、同伴学习等策略,使学生在情境中充分感受与表达交流;在个体充分感知的基础上,进行概念分析、判断与理解;再接以精巧的小练习,通过“自主尝试—分享交流—优化方法”的循环过程,不断为学生搭建一个个适宜的学习支架,训练其艺术直觉,将学生对美术学习的理解从直观感知逐步引向深入,培养学生的形象思维能力和表现能力。

2.螺旋式的自主探究

在“知觉美术”教学模式中,教师可首先将学生感知到的问题汇聚,引导学生进行探究。在一个具有师生互动、生生互动的环境中,教师可不断抛出知觉的新问题。学生“发现问题—找到方法—互教互助—应用解决”的自主探究过程是螺旋叠加式的,此过程包含了重复上升的“练习—学习—优化练习”过程,以“整体—局部—新的整体”的学习路径促进学生在探究学习的过程中获得能力提升。

3.有层次的问题设计

在美术欣赏教学中,教师可设计有层次、有梯度的问题,以问题为导向,为学生提供“观察—思考—发现—联想—评述”的空间,在“欣赏—聆听—交流—表达”的过程中实现学生个体与作品对话,从而让学生经历“直观读图—分析解释—进而获得理解共情”的完整学习过程:首先,引导学生“会看作品”—说出作品画了什么?(读图与描述);其次,引导学生“看懂作品”—说出作品好在哪里?为什么?(分析与解释);最后,引导学生“理解作品”—体验作品传达的情感,发表个人的评述(共情与评价)。虽然看似只有三个层次,但在每一层大问题之下,都有环环相扣、不断递进的小问题,以深度和广度兼具的问题贯穿整个欣赏与评述活动。

绘画是一种特殊的思维活动。尊重学生的美术直觉,以个体直觉为出发点,以视觉感知训练为中心,通过“观、知、感、创”的教学路径,以影像、绘画、问题、故事、游戏、音乐、访问等教学方法,可提高学生审美感受能力,学会以审美眼光审视世界,进而提升个人美术素养。

参考文献:

[1]义务教育艺术课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022:5.

[2]尹少淳.新版课程标准解读与教学指导:美术[M].北京:北京师范大学出版社,2022:196.

[3]鲁道夫·阿恩海姆.艺术与视知觉[M].滕守尧,译.成都:四川人民出版社,2022:4-5.