新课标下小学科学高效课堂的构建方法探究论文

2024-11-02 15:04:12 来源: 作者:dingchenxi

摘要:一个高效的科学课堂不仅需要有丰富、准确的科学知识作为基础,更需要教师运用恰当的教学方法和手段,以引导学生更好地理解科学知识,培养他们的科学精神和提高他们的科学实践能力。本文从多个角度出发,探讨如何构建一个高效的小学科学课堂。

[摘要]小学科学教育是一门重要的基础性课程,其核心目标在于向学生们传授科学知识,并在此过程中激发他们对世界的好奇心和探索欲望。一个高效的科学课堂不仅需要有丰富、准确的科学知识作为基础,更需要教师运用恰当的教学方法和手段,以引导学生更好地理解科学知识,培养他们的科学精神和提高他们的科学实践能力。本文从多个角度出发,探讨如何构建一个高效的小学科学课堂。分析现有的教学方法和手段,探讨它们的优势和不足,并提出改进的建议。

[关键词]小学科学;高效课堂;构建方法;实验探究

在新课标下,小学科学教育成为必修课,旨在培养小学生的科学精神和素养。作为一门综合性课程,它覆盖了自然、生命和人文科学的广泛领域。学生将接触地理、化学、天文学等自然科学领域,同时学习生物学、健康学、环境科学等生命科学内容,以及历史、美术、音乐、社会学等人文科学知识。

这些多样化的学科内容为小学生提供了一扇观察和探索科学世界的窗口,能满足他们的好奇心和探究欲。此外,小学科学课程还有助于丰富学生的知识内涵,拓展他们的知识结构,促进其思维发展,为将来进行科学实验和深入探索人类社会打下坚实的基础。

一、新课标下小学科学课程教学现状

(一)科学教师素质偏低

小学科学课程可以很好地培养小学生的科学知识与能力,培育具有科学家潜质,能够进行科学研究的青少年人才。教师是实施科学教育的主体,是落实好科学教育的关键因素。然而,目前小学科学教师比较短缺,教师专业知识与素养比较薄弱,教科研能力不足,专业发展羸弱,跨学科能力及学科整合能力不高,也缺乏相关的专业化与精准化培训。

(二)课程整体优化不够

整合与优化小学科学课程既是新课程标准提出的要求,也是丰富与充实小学科学课程资源,提高教学高效性的关键。但是在实际教学中,教师常常按教材按部就班地进行教学,对教材的整合与开发并不够,也缺乏相关的跨学科知识融入,学科壁垒界限明显,同时教学内容也缺乏趣味性及开放性,学生学习兴趣及积极性都明显不高。

(三)实验教学开设不足

小学科学课程内含有许多科学实验,在教学中要注重实验教学的开设,将理论教学与实验操作有机结合起来,引导学生积极思考、自主探究,在参与实践中不断培养学生分析问题、观察问题及解决问题的能力,提高学生的科学素质。然而,在实际教学中,一些学校由于科学实验仪器的缺乏及实验意识的淡薄,导致科学实验开设明显不足,导致学生实验能力严重不足,弱化了科学实验教学的实际效果。

(四)教学评价方式单一

小学科学课程的教学评价对激励与引导学生学习起着至关重要的作用。然而,目前的小学科学课程评价并没有发挥应有的作用,教师对学生的评价主要以理论知识作为评价标准,以考试成绩评价学生的学习效果,缺少对学生学习过程的评价。另外,在评价主体方面,以教师的评价为主,学生、家长及同伴等很少参与到评价中去,这与新课标中提出的评价标准不相符,会影响教学评价的整体效果。

二、新课标下小学科学课程教育意义

(一)培养学生的科学素养

科学素养是小学生核心素养中的重要组成部分。在学习小学科学课程时,不仅需要学生了解及掌握一些基础的科学知识,还要经历基本的科学实验操作与探究过程,这样既可以培养学生的科学知识与科学能力,又可以增强学生的实践操作能力及科学探究能力。

(二)开发学生的创新思维

创新思维是现代社会竞争力高低的重要体现。小学科学课程通过组织丰富多彩的实践活动,能够很好地开发学生的思维,促使学生从多角度、深层次进行问题的分析、观察与解决,培养学生的创新能力,促进学生创新思维的发展。

(三)培养正确的世界观和价值观

通过学习小学科学课程,学生不仅可以学习到基本的科学知识,形成一定的科学技能,还可以启迪学生对自然界、对生命及对世界的热爱与维护,帮助学生获得正确的世界观与价值观,培养学生珍爱生命、保护自然、热爱世界的正确心态,使学生形成积极向上的生活态度。

三、新课标下小学科学课程教学措施

(一)提升教师专业素养

针对目前中小学科学教师素质偏低的状况,补齐科学教师的短板、提升教师的专业素养是亟待解决的问题。因此,要加大科学教师的培训力度,充分考虑教师的实际需求与发展状况,突出问题导向,切实增强培训的针对性及实效性,要注重提升教师的教育科研能力及实验能力,加强教师的跨学科能力及学科融合能力,着力改变科学教师素质偏低的状况,促进教师的专业发展。

(二)整合与优化课程资源

小学科学课程内涵十分丰富,在实际教学中,要在新课程标准的指引下,统筹各方教育资源,精心设计教学内容,将各学科知识有机融合起来,选取具有代表性及教育性的各种素材与资源,充实并丰富教学内容。同时也要注意国家科学发展的最新动态,及时更新与拓展教学内容,增强教学的科学性、时代性及实效性。

(三)加强实验教学开设

小学科学课程中具有大量的可操作性与实践性学习内容,在教学中要注重理论联系实际,将知识教学与实验教学紧密联系起来,通过创设一系列的实验操作活动,帮助学生在实践中获得连续的、逐层递进的科学体验,加深对所学知识的了解及掌握程度,培养学生的知识运用能力,使学生逐渐形成科学规范的实验态度与实验操作技能,发展学生的科学素养。

(四)完善教学评价机制

在小学科学课程教学中,要完善教学评价机制,充分发挥评价的育人功能,使评价能够起到推动学生持续学习与情感发展的作用,帮助学生形成优良的学习品质。要采用多主体、多样化的评价方式,不能只采取终结性评价方式,要将过程性评价有效运用于评价之中,同时也要看到学生的发展与进步,及时采取增值性评价方式,激励学生的学习积极性与创造性。

四、新课标下小学科学高效课堂的构建方法

(一)创设教学情境,激发学生科学兴趣

兴趣是促进学习不竭的动力来源。在教学过程中,要重视学生学习兴趣的激发与培养,要从科学教育的本质出发,将其贯穿于整个教学活动的始终,使之逐渐发展为学生的热爱、形成学生个人的追求。只有当学生对科学这门课充满热烈兴趣及追求时,他们才会自主观察身边的科学现象,探究身边的科学规律,加强自身的科学知识。如在具体的教学活动中,教师可以根据学生的学习特点及兴趣爱好,创设丰富多彩、富有情趣的教学情境,为学生提供场景式、沉浸式、娱乐式的教学体验,使学生在科学体验中切身感受科学的无穷魅力,促使学生形成热爱科学、崇尚科学的美好品质。

例如,以青岛版小学科学二年级《植物的生长》这节课为例。一部分学生在实际中并没有关注过植物的生长规律及不了解植物生长的相关特性,为了激发学生对植物的热爱与兴趣,教师可以运用多媒体教学设备,将牡丹花的成长过程以视频形式展现出来,给学生创设一种身临其境的沉浸感,帮助学生细致全面地了解植物生长的相关信息,增强学生对植物的认知程度与对植物的喜爱与兴趣,激发学生进一步学习及探究植物的积极性,从而促进学生积极主动学习科学知识。

(二)创新教学方法,促进学生思维发展

1.采用问题导学法

小学科学学习可以很好地促进学生高阶思维的发展,而问题是思维的发端,没有问题就没有真正意义上的思考。因此,在教学过程中,教师要结合小学科学新课程标准的要求及学生的学习特点与认知状况,精心设计教学内容,将重要内容以问题的形式呈现出来,引发学生的思考与探究,促进学生聚焦核心问题积极思考,培养学生分析问题及解决问题的能力。

以青岛版小学科学四年级下册《各种各样的运动》的教学为例。在具体教学活动中,为了引发学生积极主动思考,促进学生思维发展,教师可以设计以下问题:(1)你在路面上行走时,你是怎么运动的?这时一辆汽车迎面开来,汽车是怎么运动的?(2)空中飞翔的鸟儿是怎么运动的?生活中还有哪些物体的运动形式跟它一样?(3)钟表的摆锤左右摆动,汽车雨刷左右摆动,跷跷板的上下摆动,它们是怎样运动的?(4)不同的物体,可以有相同的运动形式吗?(5)试总结生活中有哪些物体的运动是平动,哪些物体的运动是转动,又有哪些物体的运动是滚动及振动等?

上面的问题串是围绕教学重点内容进行设计的,可以很好调动学生的思维,促使其围绕问题学习新课,并在不断解决问题的过程中开发学生的思维,促进学生高阶思维的发展。

2.采用合作学习法

小学科学高效课堂离不开师生之间、生生之间的对话与交流,合作学习是现代教学中互相交流沟通,取长补短,共同提高的一种有效的教学方式。因此,在教学过程中,要重视合作学习在促进学生思维发展中的重要作用,通过精心创设一系列的合作学习内容,引导师生之间、生生之间开展合作学习及交流对话,培养学生的合作学习意识与能力,促使学生学习他人的思维方式,进而促进自身思维能力的发展。

以青岛版小学科学四年级《水的浮力》的教学为例。学生对一些较轻物体,如塑料泡沫、纸片、木板等浮在水面上由于受到浮力作用很容易理解,而对于一些较重物体如石头、铁球等沉入水底是否也受到浮力作用很难理解。针对这种情况,如果教师只是单纯地进行讲解,学生就不一定会理解,可采用小组合作学习法,让学生之间开展相互帮助、相互学习,通过学习伙伴的帮助很好地解决问题,提高学生的思维能力。教师也可以引导学生用测力计测出石头与铁球在空气中的重量,再将它们放在水中,观察测力计的示数有没有变化。通过这种合作探究实验,可以很好突破课堂教学的重难点内容,也能够促使学生将自身的思考与小组的合作探究有机结合起来,从而进一步增强了学生整体的集体荣誉感,使学生在解决问题的过程中合作意识及协作精神等协调发展。

(三)创设实践活动,提高实验探究能力

新课标要求,小学科学教学中要积极创设各种实验探究活动,通过实验探究,培养学生的科学精神与科学品质。所以加强课堂实验探究是提高学生实验探究能力的重要途径,科学探究实践活动既包括学生在学习过程中进行的实验、观察、测量、记录及调查活动等,同时也要注意观察学生的思维变化,要综合运用启发式、探究式、体验式等各种教学方式,使学生在科学探究过程中很好地开发科学思维,强化学生的科学意识,提高学生综合运用科学知识能力,进一步培养学生崇尚科学、热爱科学、投身科学探究的兴趣与积极性,有助于从小在学生的心里播下“热爱科学”的种子,为将来更进一步进行科学实验打下坚实的基础。

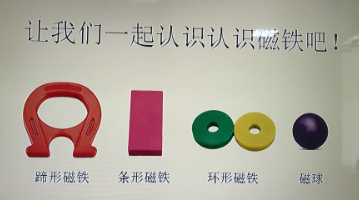

以青岛版小学科学二年级《磁铁的磁力》的教学为例。在教学过程中,教师可以将磁铁带到课堂上,创设课堂实验探究活动,让学生亲身参与实验探究活动,经过一系列的实验操作过程与观察分析活动,使学生在动手操作中了解磁铁、认识磁铁、掌握磁铁的特性及相关知识,并通过观察、实验、感受磁铁对不同铁性物质的吸引力,加深对磁铁的磁力强弱的认识,了解磁力与磁铁的联系。并在动手操作及参与实践的过程中培养学生的科学能力,提升学生的科学素养。

另外,学生从教材和课堂实践中获取的知识、能力和素养是有限的,远远满足不了学生的成长需要。为此,教师还要积极开展丰富多彩的课外实践活动,进一步延伸课堂教学活动,引导学生在大自然中学习更多的科学知识及开展更多的科学探究活动,增强学生的科学知识与科学技能,使学生真正领悟与深刻体会科学的巨大魅力,提升学生的科学精神与科学素养。

(四)完善评价机制,提升学生科学素养

传统的小学科学教学评价以教师为主,学生很少有机会参与到评价中,而且评价内容多以学习成绩为主,不太重视学习过程及学生发展进步等方面的评价,这样进行的评价不够准确与全面。为此,新课程标准要求下,教师要优化及完善评价机制,构建多主体、多元化的评价形式,并积极指导学生参与教学评价,使自评、师评与互评有机结合,提升评价的综合性与科学性。并要从学习方法、学习过程、学习表现、学习发展与进步等多方面进行综合评价,关注学生的学习过程及在一定时间范围内的进步程度和努力程度,将增值性评价、过程性评价、结果性评价有机联系起来,充分发挥评价的激励与导向作用,提升学生的科学素养。

参考文献:

[1]何晓霞.基于“双减”政策构建小学科学高效课堂的策略探索[J].试题与研究,2023(33):173-175.

[2]李吉霞.以创新观念为中心构建高效小学科学课堂[J].小学生(下旬刊),2022(10),46-48.

[3]范玉华.核心素养背景下小学科学学科高效课堂的构建思考[J].教育界,2021(19):62-63.