四季如歌,唯生命和爱不可辜负统编教材五上《四季之美》教材解读论文

2023-02-22 09:43:37 来源: 作者:lvyifei

摘要:【摘要】散文是统编教材中的独特存在 ,在教学的时候 ,既要考虑单元语文要素的体现 ,也要兼顾课文的个 性。《四季之美》这一篇课文 ,语言美、结构美、韵味美 ,在解读教材的时候要充分关注到这些要点 ,借美生美 ,提 高学生的美学素养。

【摘要】散文是统编教材中的独特存在,在教学的时候,既要考虑单元语文要素的体现,也要兼顾课文的个性。《四季之美》这一篇课文,语言美、结构美、韵味美,在解读教材的时候要充分关注到这些要点,借美生美,提高学生的美学素养。

【关键词】四季之美;教材解读

四季之中,春为魁首,自古在诗词曲赋中独占鳌

头。春天之美,不可方物,然作者不写似剪春风,不赏满甸杂英,不闻鸣柳黄鹂,不见空中纸鸢,独独钟情于黎明中那一角天空,那一抹云彩。这样,开篇就奠定了全文的基调—自然之中寻常事物之美。黎明的天空之美,首在色彩:鱼肚色,微微的红晕,红紫红紫的彩云,描模之词普通却恰切,“微微的红晕”和“红紫红紫的彩云”相互映衬,浓妆淡抹,你的脑海中极易勾画出一张淡雅丰盈的水墨画。黎明的天空美的当是那色彩渐进的变化,大自然这个魔法师,先给天空染上微微的红晕,再给天空披上红紫红紫的彩云,随着时间的推进,“一点儿一点儿”地幻化,极具动感。春天,就是在这样的一个早上一点儿一点儿地苏醒过来,让你都舍不得大声朗读,生怕惊扰了这一方柔和。

夏季之美是夜晚。明亮的月夜是一种清澈静谧的美,清风朗月,天幕丝蓝,偶有几粒星子,也都有属于自己的故事,虫鸣阵阵,树影婆娑,河面上撒满碎银,廊檐下农夫闲谈,无不令人向往。然作者偏偏喜欢漆黑的夜和细雨的夜,因为有一群舞动的精灵在继续书写着属于他们的繁华,他们是跌落凡间的星星,在寻找白天遗失的梦,让暗黑的夜晚不再寂寥,让细雨的夜晚不再黏腻。“固然美”牵出“着实迷人”,两个“也”给小小的萤火虫赋予轻快灵动,显示出了作者独特的审美情趣。

秋天最美是黄昏。乌鸦归巢,是急着赶去和家人共进晚餐?“东海之鱼,比目而行;南有鲣鸟,比翼而飞”,雁儿结伴回家,几多感动。“虫鸣归旧里,田野秋农闲”,“竹深树密虫鸣处,时有微凉不是风”,这些小生灵,抑或也在欣赏这黄昏美景,谈论这一季收成?“落日无情最有情”,夕阳西下,风虫鸟雀皆为有情之物,迟迟不愿将热闹归还。

冬天最美是早晨。不必有茫茫白雪,也不必有白霜铺地,只须在凛冽的清晨有一捧火红的炭盆,便足够暖人。司马迁说:“夫春生夏长,秋收冬藏,此天道之大经也。”冬天是用来沉静的,用来闲致的。曹雪芹在《红楼梦》中写尽雪中雅事:妙玉雪水煮茶,宝钗采雪入药,宝玉踏雪寻梅,湘云雪中烤鹿,群芳雪中联诗。凡夫俗子,手捧暖炉穿过长廊便是雅事。更何况,“铺满白霜”和“熊熊的炭火”动静结合、色彩对比,“熊熊的炭火”和“一堆白灰”形状对比,冬天早晨的闲适便跃然纸上。试想,看到炉中微火跳动,漫步廊下,岂不温暖而动感?

四季之美,各具韵味,编者将其纳入教材实属用心良苦。世界上不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛,这是教材第一次以单元编排的方式对学生进行专门的文学品鉴能力的培养。五年级的孩子已初具欣赏美的能力,为不辜负这一方美景,所以教师在引领过程中以下几点当加以关注:

一为结构之美。文章无总起,无结语,春夏秋冬,一季一段,简单清爽。每段话又结构相似,开句直截了当,初看落俗,细品自有简约之美,非大家不敢如此布局。季节之美,落点在时间。黎明接通夜晚,黄昏映衬早晨,貌似相近,实则匠心,语言精准,颇具对称之美。四个季节,宛若四节诗歌,清新脱俗简雅大气。

二为音律之美。细数全文,共有十处用了叠音词。王力先生曾说,叠音词“可以把事物形容尽致,好像在语言里加上了鲜艳的色彩”。这些词一面强调了事物的性状特点,另一面又极具音韵,读起来节奏舒缓鲜明,不但满足了创作者抒情达意营造氛围的需要,更唤醒了读者想象的功能和品味情境的意愿。文中较多的“de”字短语和四字词语的运用,也使全文充满了音律美。

三为构图之美。世界万物,皆可入画,春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪,作者视线独特,择生活中不起眼之事物,以“动”为中心加以串连,捕捉景致瞬间微妙的动态变化,声色互衬,交相辉映,意境优美。

查阅清少纳言其人,约卒于1025年,作品《枕草子》被誉为“日本散文鼻祖”。清少纳言的曾祖父清原深养父是日本平安时代的著名歌人,也是中古三十六歌仙之一,创作的和歌有17首选入《古今和歌集》;她的父亲清原元辅更是吟坛的著名歌人,“梨壶五歌人”之一,参与过敕撰《后撰和歌集》的编纂工作,选入自己的和歌有106首。而清少纳言本人,自幼熟读《汉书》《白氏文集》等汉文著作,才华不凡。由此可见,歌词的基因自幼便流淌在清少纳言的血脉里,其作品虽历经千年不易其色,至今读来仍觉口中留香,意犹未尽,足见作者文学素养之浓厚,对美之敏感。

综上所述,对《四季之美》这样的文章,教学时教师不必执着于设计的精巧和手段的丰富,只需带领学生从欣赏美的角度入手,反复朗读,在含英咀华中积累语言即可。

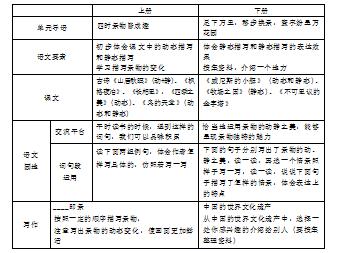

翻看了五年级的教材,发现关于静态美和动态美,上下册各出现了一次,现将相关内容列出,作一对比明确:

这样我们能明显地感受到两个单元的不同:从课文内容来说,上册重在自然之趣,下册充满异国风情;从教学要求上来说,上册是“初步体会”,教学时就不宜提太高要求,学生能在把握课文内容的基础上,初步了解静态描写和动态描写,并根据描写想象出具体、丰富的画面即可,不要对景物是静态描写还是动态描写进行过细的分析。而下册是从了解课文表达方法的角度提出的,要注重引导学生学习了解课文的写法,把握好适切度。不要机械地让学生去判别静态描写还是动态描写,应结合课文中的具体语句,重点引导学生体会这些描写的表达效果。

两单元课文的共同之处是,言语优美,充满情趣,适合充分的朗读品味,并可以通过背诵摘抄等进行积累。值得注意的是,上册是教材第一次以单元编排的方式对学生进行专门的文学品鉴能力的培养,所以教学时要加以重视。下册中,则首次出现了非连续性文本形式的课文《不可思议的金字塔》。教师要充分理解编排意图,指导学生感受非连续性文本直观、简明的呈现形式,学习从文字、数字、图画等各种文本形式中获取所需的信息,并对信息进行高效整合、概括,加深对事物的认识与了解。

四季如歌,唯生命和爱不可辜负。萤火虫之于暗夜,清少纳言之于自然,莫不因为热爱而永恒。当我在仔细地咀嚼一个个文字的意味时,也是在将我的生命付诸于美的事业,努力妆点着属于我的四季之美。

后记:

解读《四季之美》是老师布置的作业,同时下发的还有王崧舟老师《<小珊迪>文本细读例谈》。王老师是我非常崇拜的专家,我听过他的课,看过他在百家讲坛上《爱上语文》的讲座,我特别喜欢他关于诗意语文的主张。甚至,上课时经常刻意地去模仿他的风格、方法。成为像他那样的老师是我的理想—博学,儒雅,在咬文嚼字中把学生带入到课文情境里,和主人公同频共振,为生命的美好展颜,也为人生的缺憾掬泪,在点亮孩子精神世界的同时,也丰富了自己。学习了王老师的文本解读以后,很震撼,这世上哪有一蹴而就的美丽,课堂上的恣意挥洒,淡定沉着,四两拨千斤,莫不来源于背后的精耕细读,斟酌取舍。

当我翻开《四季之美》这篇课文时,有点懵。这是一篇散文,结构简单,一季一段。不同于《小珊迪》这个动心的故事,这样四平八稳的散文,有什么好挖呢,上起来又是多么枯燥乏味呀!又研读了王老师的文章,画了一些句子:“主张作者、作品、读者、编者、学生、整体等多种姿态的和平相处;从字词句等言语材料的释读入手,细致分析言语的表达手法、修辞手法,层层解剖言语内在的组织结构,全力开掘言语的多侧面内涵,即指向话语本身和话语方式—怎么写,为什么这么写。”似乎明白了点,我静下心来,开始老老实实地逐字读文,能编入到小学教材里,肯定是有其特别之处的。这个过程中,我没有看各种资料,免得思维被束缚。这也是王老师的建议:“要打开自己的生命,去教参之弊、去教材分析之弊、去他人言述弊,让自己的精神敞开再敞开。”当然,有一点,我还是比较清醒的,语文要素这个方向肯定是要涉及的,我看了语文书的单元导读页,知道这单元的语文要素是体会作品的静态描写和动态描写。

有了头绪之后,我字斟句酌地竟也写了两三千字。这时,我百度了一下作者清少纳言的资料,倒吸一口气,居然是一千年前的作者!千年前的作品在语言上竟无一点违和感,也不存在文化隔阂。这位姓清名为少纳言的女子的代表作《枕草子》中,使用最多的一个词是“很有意思”,这个词代表了她对一切自然事物的瞬间的全部的体验,这部作品也为日本散文奠定了基础。而《四季之美》便选自这部作品!我决定重新解读课文。后翻阅《教师用书》发现,我的不少体会竟然和编者有相通之处,喜不自胜。但这篇课文是从动态描写这个角度来写四季的,而我一直是从动静两方面入手的。于是,我再次走入文本,与作者跨时空对话。

想起听过《牧场之国》教学,也是体会静态描写,那为什么一个年级会两次编入同一个要素的课文?我找出了下册资料,对比阅读后发现虽是一个主题,但选文内容和要求是不一样的。想起了一位专家的话,大意是学生的阅读能力是螺旋上升的,语言的规律不会变,只是要求会提升。再看教学目标,确实一个指向感悟一个指向表达。又想起了《秋天的雨》《大自然的声音》《夏天的成长》,它们的重要部分都是并列段式,言辞优美,结构简单,非常适合诵读、积累、仿写,这就是我师傅说的文体意识和整体意识吧。于是我又对自己的解读作了调整。

不久前,又一个偶然的机会读到了王崧舟老师发表在《人民教育》上的一篇文章《剑气合一,在语文家园安身立命》。“天下上乘武功,无不以气功为根基,若功不到家,剑法再精,终究也不能登峰造极”。我想作为一位语文老师,功首先是阅读,读文学类的书,读教育教学方面的专著,更要读杂书,甚至包括宗教类的书,因为宗教其实是哲学。夯实自己的文学基础,提高自己的文学修养,提升自己的视野品位,才能游刃有余地运用剑法在语文教学的天地里去挥斥方遒。而王老师的剑法,我觉得不是主要在课堂之上,而是在课堂之前,即解读教材。根据一个课文主题,千方百计,搜集各种各样、各个角度的资料,充分分析梳理,提出自己的看法,最后在三千弱水中取出最有教学价值的那一瓢。

我想,如果我不断地品下去,会越来越有味道的,引用王崧舟老师的话:“你有多少自信、多少毅力挑战自己的精神惰性,你就有多少自信、多少毅力实现自己的文本细读!……细读文本的终极意义就是细读你自己。文本是一个美丽的倒影,在这个倒影中,你看到的不是文本,而是你自己。你的精神倒影有多深多远,你对文本细读就有多深多远。因此,不是文本,而是你的文化视野、言语禀赋、审美旨趣、精神高度、生命境界决定着你的细读。从这个意义说,细读不是从文本开始,而是从‘自己’开始,从‘此在’开始!”希望,在以后的日子里,看见自己越来越美丽的精神倒影。四季如歌,生命和爱不可辜负!

参考文献:

[1]于溟慧.形式独特串珠之美—统编教材五年级上册《四季之美》语言形式探微[J].小学语文教师,2021(10):31-32.

[2]李友军.基于课后习题实现课堂突围—以统编语文教材五上《四季之美》的教学为例[J].江苏教育,2020(89):55-57.

[3]吴敏.立足单元整体的散文教学—五上《四季之美》教学实录及点评[J].小学教学设计,2021(22):37-40.