基于真实场域构建的学习空间变革论文

2024-10-22 16:44:16 来源: 作者:liziwei

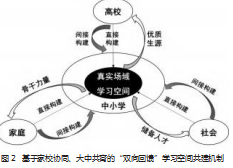

摘要:学生的学习行为会受到其所处学习空间场域的影响,构建基于真实场域的学习空间有利于学习的自然发生,激发深度学习与创造性,从而达成“知识—能力—素养—情感价值”的多维度育人目标。本文提出通过家校社协同和大中共育,实现基于真实场域构建的学习空间变革,并给出了基于家校协同、大中共育的“双向回馈”学习空间共建机制。此外,本文还提供了在此机制下的真实场域构建的基本路径,为更多学习空间变革与研究乃至课程改革建设提供一定的参考价值和借鉴意义。

[摘要]学生的学习行为会受到其所处学习空间场域的影响,构建基于真实场域的学习空间有利于学习的自然发生,激发深度学习与创造性,从而达成“知识—能力—素养—情感价值”的多维度育人目标。本文提出通过家校社协同和大中共育,实现基于真实场域构建的学习空间变革,并给出了基于家校协同、大中共育的“双向回馈”学习空间共建机制。此外,本文还提供了在此机制下的真实场域构建的基本路径,为更多学习空间变革与研究乃至课程改革建设提供一定的参考价值和借鉴意义。

[关键词]真实场域学习空间变革家校社协同大中共育

一、场域理论与学习空间概念的发展

法国社会学家皮埃尔·布迪厄提出的场域理论认为,人的行为不仅会受到其社会关系和各种资源的支配,还会和其所处的场域之间相互影响,即环境会影响人的行为,人的行为也会进一步重塑环境。而有趣的是,人们对于学习空间概念的理解,也随着场域理论的发展而得到延伸。早期的学习空间单纯指代学生学习的物理空间。随后,人们渐渐发现学习空间内蕴含的学习资源常常作为重要因素影响着学习行为。多媒体和信息技术发展后,线上的、虚拟的学习资源日益成为物理学习空间的重要补充与支持部分,学习空间的概念由此外延到学习资源。而伴随学习科学的传播与发展,学生取代教师成为学习空间的主体,围绕学生存在的师生关系、同伴关系、亲子关系等学习关系也被囊括到学习空间的范畴。因此,学习空间即支持学生学习行为的所有空间、学习资源和学习关系的总和。

二、真实场域让学习深刻而自然地发生

“真实世界研究”是近十年在医学领域内非常热门的一个概念,是指通过收集医疗产品上市后在真实世界环境的真实数据,分析其使用价值及潜在风险的研究。与此类似,若要检验学生学习的效果,检验我们人才培养的成绩,就要看他们解决实际问题的能力。在2019年教育部考试中心发布的《中国高考评价体系》明确指出,要考查学生的核心价值、学科素养、关键能力和必备知识。这既是高考考核的内容,也是基础教育所要达成的目标。关键能力和必备知识也许可以通过反复训练而达成,但学科素养乃至核心价值则必须借助真实场域来实现。华东师范大学课程与教学研究所所长崔允漷教授就认为,知识一经割裂为信息,就丢失了其背后所蕴含的思想和情感。我们所呼唤的学习,要以素养为目标,以解决问题为路径,建立“知识与知识”“知识与生活”“知识与自我”的三重联结,从而实现学生的自我发展、个性发展。

正如建构主义理论先驱让·皮亚杰指出,学习是在一定情境下,借由他人的协作和帮助完成意义建构的过程。在传统学习空间场域中,学生日复一日地坐在教室这一熟悉密闭的学习空间里,学习资源主要是书本知识和高度简化和抽象的知识背景,不断重复着与老师和同学们纸上谈兵、与家长只谈分数不谈成长的学习关系。从这个概念来看,传统的学习模式更像是技能培训,而非学习本身。在单薄甚至索性缺席了的情境里,学生在老师和同学们的协作和帮助下,实现了对某些技能的掌握,但却无法完成对任何意义的建构。这种脱离实际的学习空间是我们必须摒弃的。教育部义务教育课程标准修订指导组专家张民生就曾指明,要摆脱这种现状,要让学生在“做中学”、在“研中学”、在“创中学”,将学科知识转化为项目或问题,让学生在经历知识创造的真实情境中提升素养。这就亟须构建基于真实场域的新型学习空间。

通过对真实场域的构建,变革学习空间中的学习关系和学习资源,使学生在解决真实问题中主动学习、自然学习。这种学习模式下的学生,善于观察各种现象,主动灵活地应用所学知识,分析并解决社会生活实践中的问题;他们高度关注与国家经济社会发展、科学技术进步、生产生活实际紧密相关的内容;他们葆有求知之心,对身边生活和时代动态有关心、有思考、有觉察,注重培养自己的知识迁移能力和问题解决能力,注重理论联系实际,懂得用自己学到的知识、方法和思维方式解释生活现象,解决实际问题;他们能够敏锐发现旧事物缺陷、捕捉新事物萌芽,善于发现问题,敢于作出假设,能于推理论证,勇于质疑挑战,乐于思考探索,具备完成开放性或探究性任务以及提出新问题、新方法、新观点的能力。

三、真实场域的构建需要家校社协同和大中共育

(一)融汇协同育人资源,创设学习空间共建机制

学生的学习应当从实践中来,到实践中去。《xxx办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》中明确提出,要注重利用高校、科研机构、企业等各种社会资源,构建学校、家庭、社会协同指导机制。学校要善于融汇各方育人资源形成合力,通过创设和完善学习空间共建机制,扎实推进家校社协同育人和大中共育。

1.走出校园,基于校外学习空间的真实场域构建

基于校外学习空间的真实场域,即让学生走出校园,走进高校、家庭、社会等真实场域,依托这些场域直接构成学生的学习空间。

高校方面,天津市教育招生考试院牵头,天津大学、南开大学等20所天津市高校参与组成“天津市大学校园开放联盟”,面向高中开放实验室。这让中学生可以有机会走进大学校园,开展学术研究的尝试和探索。以往有很多学生不知道该如何填报大学志愿,选择心仪的专业,更不知神秘莫测的“科研”究竟为何物。基于高校真实研究场域,学生既学到了知识和技能,又加深了对自我的认知和对未来的思考。这类举措在服务新高考、指导学生选科选考等方面大有裨益,实现了高校高中人才培养的有效衔接。

家庭方面,学生除完成学业外,还应积极参与到家庭生活的种种计划、讨论、决策、行动之中。例如在“让学生为全家制定一次假期出游计划”的学习任务中,学生需要查询旅行目的地的各类景点介绍,锻炼了信息搜集和获取能力;需要了解当地自然或人文特质,了解其历史沿革和城市风貌,培养了人地协调观和区域认知思维;需要对各项支出进行成本核算和综合分析,增强了数据分析和决策能力,等等。在家庭这一真实场域中,学生熟悉场域内的各种成员关系和场域资源,也能够根据自身喜好和个性完成学习任务,从而因材施教。

社会方面,许多学校以社会为课题,开展了丰富的游学课程,寓教于游。北京亦庄实验中学作为北京教育改革实验校,依托北京市经开区的优质企业资源,构建了丰富多样的职业考察课程和职业体验课程,带领学生走进真实社会场域,促进真学习,开展真研究,极大满足了学生生涯探索与自我发展的需求。

2.回归校园,基于校园学习空间的真实场域构建

基于校园学习空间的真实场域,即将高校、家庭、社会等场域要素引入到课堂,间接构成学生的学习空间,以构建基于校园学习空间的“校外场域”。例如,为了引导学生进行自我规划,探索自身融入社会职业的可能性,进而为学生专业报考及选科选考提供支持,笔者设计了“模拟招聘会”系列生涯课程:招聘会预先面向学生发布岗位描述(Job Description),引入真实企业的HR或部门经理作为面试官,根据学生投递的简历质量进行筛选和分组,并将简历修改建议反馈给学生;活动现场,每个岗位都有岗位定制并反复打磨的笔试题、单面题和群面题,每个环节均有面试官打分,并给予专业指导;最终,根据学生的综合表现,面试官决定是否为该同学发放岗位offer;面试后,签约三方协议的学生将走进企业,开启由学校和企业共同设计的“实习岗位”。整个模拟面试过程中都是在校园内完成的,但由于引入了近乎齐备的真实企业面试场域元素,使得这堂生涯课程生动而深刻。

3.教育反哺,服务高校选才、家庭繁荣、社会发展

在基于真实场域的学习空间构建过程中,高校、家庭和社会更加深入地参与到育人过程之中,促进了教育的变革与深化,而这种新型学习空间下成长起来的学生,也将成为高校的优质生源、家庭的骨干力量和社会的储备人才:高校通过参与科研教育场域的构建,得以吸引和接触到优秀的未来科创人才,从而更早地发现和识别人才;经过了真实家庭生活场域的考验,孩子们得以承担起更多的家庭义务和责任;企业由于参与了社会教育场域的构建,为自身和行业培养了更多潜在的对口人才,并能在学生心中留下深切的记忆和情感,从而能在若干年后有更多学子重返家乡,支撑当地产业发展,真正实现教育反哺社会。由此,亦能进一步促进地方产业集群,形成“教育—人才—产业”的正循环。

(二)确立协同育人主题,设计真实场域构建路径

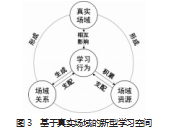

1.明确学习目标,定义学习行为

布鲁姆将教育的目标分为知识、理解、应用、分析、综合、评价六个层次,只有构建更加真实立体的场域,才能够激发学生更为深度的学习与体验。因此,在构建真实场域的学习空间时,应当首先由教师通过和原场域内资深人士的深入研讨,结合学生具体学情及特点,根据学生发展核心素养、学科核心素养、国家课程标准等引领要求,制定明确的学习目标,并在这个目标之下,定义学生的学习行为。例如,笔者在构建某生涯体验课程中与北京亦庄知识产权保护中心达成合作,以培养学生科创精神和知识产权保护意识为学习目标,选择“撰写专利申请书”这一细小切口作为学生主要的学习行为。

2.创设场域资源,建立场域关系

所谓场域资源,就是指学生在该学习场域下完成学习行为所必需的各类资源。场域资源通常是来源于原场域的真实资源,但需要经过教师与相关专业人士的二次加工转化为对学生更为适切的、可接受的形式。而所谓场域关系,则是指在该学习场域下为了支持学生完成学习行为而产生或构建的对应关系。例如,在笔者构建的“植物香水”课程上,为了让学生完成从精油提取、概念设计、香水制作、产品营销等全流程,实现“美育—德育—生命教育”的多元育人目标,我们引入了香水企业的人员关系,让课程学生代入工艺工程师、香水设计师、调香师、市场营销专员等身份,而校园内的其他学生则成了在校园义卖活动中的顾客,最终义卖收入捐赠红十字会。经由场域关系的重构,学生得以获得真实的体验感和成就感,进而达成“知识—能力—素养—情感价值”多维度的育人目标。

3.丰富场域资源,调适场域关系

真实场域内的学习行为发生后,会产生两种影响:其一,是学习成果本身成为新的场域资源,丰富当前教育场域。其二,是学生会根据学习效果,重新认识自我和环境,进而调适场域关系。就前者而言,在传统学习模式中也会出现,如学生写作的文章成为范文,供更多学生学习分析。而在真实场域构建的学习空间中,这种情况则更为常见,这是因为该模式下的学习更加注重以探索发现和问题解决为导向,故而学生的阶段性和过程性学习成果都更容易被作为评判学习行为的依据而成为新的场域资源。就后者而言,学生在真实场域中,通过反思自己的学习行为,思考自身发展的可能性和局限性,探索其与该场域关系下所承担职责的匹配度,强化了学生对自我和外部世界的认知,激发了他们思考自己的生涯发展,从而获得最和谐的场域关系和最佳的学习效果。

参考文献:

[1]Bourdieu P.Outline of a Theory of Practice[M].Cambridge:Cambridge University Press 1977.

[2]王平.转型期城市贫困家庭子女义务教育的比较研究[D].上海:复旦大学,2011.

[3]常晟.从教到学:学习空间的教育意涵及其建构路径[J].教育科学,2022,38(3):60-66.

[4]崔允漷.如何开展指向学科核心素养的大单元设计[J].北京教育(普教版),2019(2):11-15.

[5]白倩,李艺.皮亚杰发生建构思想下的学习发生[J].电化教育研究,2022,43(12):11-17.

[6]张民生.学习新课标,实施新课改,实现新发展[J].全球教育展望,2022(4):20-21.

[7]周菊芳.共享游学:在真实场域中成长[J].教师教育,2022(6):3-4.

[8][美]布卢姆.教育目标分类学[M].罗黎辉,译.上海:华东师范大学出版社,1986.