核心素养下小学音乐班级合唱中和声训练的实践探索论文

2024-10-19 11:20:16 来源: 作者:dingchenxi

摘要:音乐教学是核心素养中的一个基本要点。在小学音乐教学中,合唱教学是培养学生核心素养的重要途径之一。和声的训练是落实合唱教学重要手段,有利于培养学生的听觉和乐感,丰富学生的情感体验、合作能力、感受和声之美。

[摘要]音乐教学是核心素养中的一个基本要点。在小学音乐教学中,合唱教学是培养学生核心素养的重要途径之一。和声的训练是落实合唱教学重要手段,有利于培养学生的听觉和乐感,丰富学生的情感体验、合作能力、感受和声之美。然而和声训练对于学生音准、节奏等音乐要素的能力有较高要求,实现班级合唱难度比较大。本文探索基于核心素养背景下,结合学生认知水平的发展,调动学生多感官体验实践,促进班级音乐和声训练的有效落地。

[关键词]班级合唱;多感官体验;和声训练

2022年4月教育部颁发了《义务教育艺术课程标准(2022年版))》(简称“新课标”),基于时代教育背景下,进一步优化艺术课程,依据新时代学生的学情,细化义务教育阶段的学习任务。在音乐教学领域更加注重活动化、游戏化、生活化。转而言之,小学阶段音乐素养的培养与提升更加重视情境性、主题性、多样化的学习。音乐素养的提升,必不可少的是合唱的教学渗透,然而合唱教学并不能一蹴而就,是循序渐进、由简到繁的学习过程。

以班级为单位的合唱学习一直是教学中的难点。探索有效的、多元的和声训练方法是合唱教学领域的当务之急。从学段出发,以多感官体验为支点,从感知能力的培养、以趣增效、以静达成、合和而美探寻学生乐于接受的和声训练进行实践与探究,促进学生核心素养的发展。

一、多感官体验,培养音乐感知能力

多感官体验主要是指在音乐教学中,通过调动学生的多项感官,例如听觉、视觉、触觉、动觉等等,让学生充分地运用自己的耳朵、眼睛、大脑、双手、嘴巴等器官,促使学生主动参与到课堂教学活动。多感官体验能够激发学生的兴趣,唤醒学习的积极性,保持一定的专注力。

小学阶段是开发学生音乐感知能力、培养恒定节拍以及音准的最佳时期,需要在多感官体验中充分调动学生的听觉、视觉、动觉等,激发学生进行音乐活动的兴趣,并在持续的兴趣保持中逐渐发展成志趣,养成学生主动学习音乐的良好品质,进而促进有关和声训练的知识与技能的实践积累。因此班级合唱教学实践中的和声训练实践过程中,结合学生的身心发展特点,采用多种形式调动学生多感官融入音乐活动,加深对音乐的体验,低段以激发兴趣为主,以游戏化的方式引导学生乐于参与和声训练,并对和声有初步的认知。中段保持对和声训练的兴趣,结合教材探索多元化的实践方式增进对和声知识积累。高段以合奏、合唱、律动等方式进行探究与创造加深对和声体验与实践,聆听欣赏具有多声部风格的中国传统民族音乐、世界音乐或具有时代性的歌曲等,拓展对和声的认知,感受和声的魅力。

二、多感官体验融合,以趣增效

兴趣能够激发学生的好奇心,进而带动学生学习的主动性,特别是处于小学阶段的学生。在和声训练中,融合多感官中的视觉、听觉、动觉等创设声势、律动等丰富有趣的教学活动。激发学生参与的主动性,循序渐进地进行节奏、音阶的学习,能够促进学生对恒拍的感知、培养音准能力。如何多感官融合,激发学生对和声训练的兴趣,教学实践中进行了如下的探索:

(一)融合多感官体验中的视觉、听觉体验

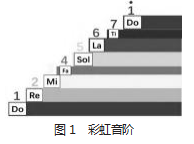

视觉和听觉是学生感知外部世界的主要学习通道。和声训练过程中,教师更加重视学生的听觉体验。听觉固然重要,为了提升学生的学习兴趣,恰到好处地融入视觉体验,能够使和声训练更加有趣。在教学实践过程中,以认识音名作为出发点,通过已有的音阶图示,融合色彩元素,运用色彩刺激学生的视觉神经,加强学生对音的高低对比是非常有效的(见图1)。

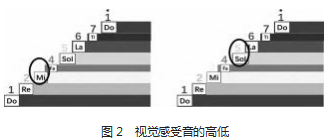

图中的音阶可以发现多种颜色的对比能够刺激学生的视觉神经,吸引学生的注意力并得到学生的喜爱。结合色彩运用,在每一个阶梯中呈现出音名与唱名能够更加直观具象地让学生了解音乐中最基本的音乐基础知识。结合上图的“彩虹音阶”,教师用钢琴弹出相应的音名引导学生轻声哼唱出它的唱名,认识音名与唱名时,可以采用丰富多样的教学方式,例如听一听、画一画、指一指等游戏,其目的可以充分调动学生参与的积极性,在游戏中培养音高概念并能够说出彩虹音阶中的每一个音名。在最基础的认识音名以及能够准确唱出每个音的音高之后,教师可以将班级分为两组,进行简单的单音和声训练,在和声训练中培养学生的音准与节奏。先将两张“彩虹音阶”分别贴在两侧,可以充分调动学生的视觉感受,以具象且色彩性的图示引导学生感受音的高低(见图2)。

简单的和声训练以三度音程“Sol”“Mi”为基础,节奏型以规整的四分音符或八分音符为基础进行训练。如何使简单的和声训练变得更有趣,教学中可以采用游戏化的和声训练手段,例如“你先我后”“齐头并进”,同时可以结合具有趣味性奥尔夫乐器“老鼠按钟”分别演奏或同时演奏“Sol”“Mi”两个音,引导学生在听觉中感受两个音的音高以及两个音的和声效果,同时“彩虹音阶”的图示给予学生视觉冲击,在二者的融合中参与合作唱出三度的和声,感受和声训练的趣味性、挑战性。

(二)融合多感官体验中的动觉体验

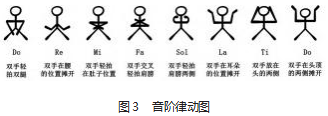

和声训练的过程中除了充分发挥学生的听觉与视觉感官的认知,教师还可根据学生好动的这一特点,在和声训练中适当运用体态律动的方式,激发学生的兴趣,在律动中增强学生的音乐感知能力和体验能力。日本国立音乐大学神原雅之教授根据低段学生的学情特点,自创音阶体态律动,运用奥尔夫图示将神原雅之教授的音阶律动以图示呈现(见图3)。

观察以上音阶律动图,音的高低与双手在身体不同的位置是相关,利用空间让学生感知音的高低,是比较直观具象。教学实践中特别是一年级学生乐于参与音阶律动的体验,在体验中不仅能够快速地记住每个音相应的空间位置,而且能够在合作中边唱音阶边律动。低年级的和声训练中同样能够运用音阶律动图引导学生参与合作与体验。和声训练中利用卡农式的教学方式,引导学生分两组进行合作,学生在教师的带领下,运用音阶律动分组进行律动演唱音阶。实践过程中,低年级的学生能够感受到合作的趣味性,通过律动实践对和声领域的探索有了初步的认知与体验。

三、多感官实践,以静达成

随着学生认知水平的发展,游戏化的教学方式容易让学生产生“幼稚”的想法。和声训练不能只满足于单纯的和声音阶训练,需要将低年级合作所培养具有准确音准、节奏融入歌曲教材的实践当中。新课标中对第二学段(3~5年级)的学业要求中指出:“乐于参与各种演唱活动,能用正确的姿势和方法、自然的声音,自信、有感情地独唱或与同伴合作进行齐唱、轮唱、固定音型伴唱,以及其他形式较为简单的合唱。”且在教学提示中指出:“要重视并着力加强合唱教学,积极创设条件开展全员参与的班级合唱。可用模唱、手势辅助、声部叠加、音程构唱等方法培养学生的多声部听觉能力和合唱能力。在合唱中培养集体意识及协调、合作能力。”结合学生学情分析,教学内容的设计是与学生认知水平发展相呼应,由此可知,小学阶段的和声训练是必不可少的活动内容,必须具备一定的延续性。

随着学生认知水平的发展,和声训练融入柯尔文音阶手势分声部进行,将学生分为高低声部两组,根据柯尔文音阶手势图谱,引导学生熟悉音阶手势,在教师的引导下通过双手的变换柯尔文手势构成三度或四度的音程,再引导学生根据教师双手分别根据二声部的不同音高并用柯尔文表手势唱出相应的音名,从而构成音程构唱,进一步巩固学生的音准,促进学生的合作意识。随着学生和声达到一定的积累,和声训练融入歌唱教学的实践,采用以“静”促成的方式引导学生体验感受和声在歌曲中的魅力。所谓“静”指的是无声歌唱,是歌唱教学中较为特殊的学习方式。无声歌唱是指歌唱者不发出声音的特殊的歌唱学习方式,即一般所谓的默唱,通常有闭口默唱和张口默唱两种方式。不管是闭口还是张口,它首先是一种歌唱状态,指内心有音高感觉、口腔打开、有气息参与的歌唱状态;其次是没有声音的状态,是指声带不发声的特殊歌唱状态。无声歌唱也称为“默唱”,和声训练亦可以采用默唱的方式,培养学生的内心听觉,让学生在实践体验,合作之中感受二声部旋律的魅力。

四、多元多维体验,合和而美

新课标中对第三学段(6年级)的学业要求中指出:“乐于参与各种演唱活动,能用正确的姿势和方法、自然的声音,准确的节奏和音调,自信、有感情地独唱或与同伴合作进行齐唱、轮唱及简单的合唱。”并且在教学提示中明确要重视并着力加强合唱教学,培养学生的多声部感知能力和合唱能力,在合唱中培养集体意识及协调、合作能力。区别于中年级,更加注重合唱教学,在音准、节奏、调性的把握能力上对学生的综合能力提出了更高的要求。处于高年级的学生,在将近五年的和声体验、实践的积累,保持对和声实践的兴趣,对合唱歌曲有较为熟悉的认知与欣赏能力,并且高年级学生的情感更加丰富。对于高年级学生有关和声训练、知识的学习注重以下方面:

其一,和声的训练、合唱的教学更应注重声音的处理,把握气息、发声的位置,做到和声训练时声部之间的和谐,在班级合唱实践中感受合唱之美。高年级学生处于变声期,教师在和声训练、合唱歌曲学习的同时,根据学生的嗓音的条件、音量、音色划分高低声部。科学划分高低声部能够促进学生之间的合作能力,使声部之间更加均衡统一。在合唱歌曲的学唱中也能够进一步表现歌曲,提升学生对合唱的感受,更好地展示歌曲中和声之美。

其二,鉴赏优秀的中外合唱作品,让学生站在一定的高度聆听、感受合唱的多元化。基于教材合唱作品中,遴选教材外优秀中外作品或具有时代性的创新性合唱作品如《大鱼海棠》等。聆听当代创作者结合中国优秀传统文学创作的合唱作品《池上》《陌上桑》等,引领学生聆听欣赏中外优秀的合唱作品,扩展认知,感受合唱作品风格的不同,了解合唱作品的多样性,增进学生对合唱的认知与鉴赏能力,提升学生的审美感知,在鉴赏中感受合唱作品的合和之美。

其三,随着时代的发展,在生活中探究多样化的合唱歌曲、巧妙运用生活用品的创作合奏、器乐合作演奏、体态律动表现合唱作品等等。在已有的资源之中,通过观看具有创意性的作品,鼓励学生在合唱、合奏、声势、体态律动中自主探究、增长见识,鼓励合作编创多样化的和声作品,激发学生的创作能力,进一步提升学生的合作能力,感受和声的魅力,感受多元和声创作之美,进而发展学生的核心素养。

五、结语

合唱在音乐教学领域中的地位举足轻重,是进一步发展学生核心素养的重要领域。合唱教学的有效落实必不可少的是和声训练启蒙、激趣、探究、体验、创作、实践与积累。多元化和声训练能够增进学生相关音乐知识与技能的积累促进能力的提升,在不断实践中潜移默化地培养学生的集体合作意识、发展创造思维,提升学生的审美感知,促进音乐素养的形成。

参考文献:

[1]王佳雯.小学班级合唱教学策略研究[J].基础教育研究,2022(24):62-64.

[2]教育部.义务教育艺术课程标准[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[3]陈云峰.此时无声胜有声——谈“无声歌唱”在音乐教学中的运用[J].小学教学参考,2009(21):94-95.