基于核心素养的初中生物学教学实践研究论文

2024-10-19 11:29:46 来源: 作者:dingchenxi

摘要:核心素养立足于国家发展,贯穿于教育改革之中,意在培养具备综合素质的新时代人才。生物学是自然科学中的一门基础学科,是研究生命现象和生命活动规律的科学,在初中阶段的学习中占据重要地位。

摘要:核心素养立足于国家发展,贯穿于教育改革之中,意在培养具备综合素质的新时代人才。生物学是自然科学中的一门基础学科,是研究生命现象和生命活动规律的科学,在初中阶段的学习中占据重要地位。当前,部分教师在组织教学活动时未重视核心素养的重要内涵,仍以传统教学方法为主,忽视对学生综合能力的培养,导致学生参与生物学学习的积极性不高。为解决这一问题,文章通过对生物学学科核心素养进行解读,提出了初中生物学教师可通过引入思维导图、巧设思考问题、组织合作活动、联系生活实际等方式落实核心素养培养目标,为学生创设优质的教学环境,使学生成长为具备核心素养的高素质人才。

关键词:初中生物学;核心素养;实践策略

《义务教育生物学课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)为生物学教学指明了方向,其以立德树人为根本教育目标,进一步细化了生物学学科核心素养的具体内容。生物学学科核心素养的具体内容包括:生命观念、科学思维、探究实践及态度责任。在《课程标准》的指引下,教师在组织生物学教学活动中,应结合学生基本学习情况,合理设计并安排教学活动,激发学生参与生物学学习的积极性,使其在浓厚的学习氛围中感受生物学学习的乐趣,逐渐成长为具备核心素养的高素质人才。

一、解读生物学学科核心素养

为落实生物学学科核心素养的培养目标,教师首先需要理清《课程标准》中生物学学科核心素养的具体内容,为后续教学活动的设计提供理论支撑[1]。

第一,生命观念。生物学是研究生命现象的科学,从生物学视角对生命的物质结构、过程规律以及发展变化等方面作出解释。生命观念包括生物学的结构与功能观、物质与能量观、进化与适应观、生态观等。教师在教学活动中帮助学生树立良好的生命观念,可使学生进一步认识生命世界,了解科学自然观与世界观的有机组成,进而在潜移默化中形成运用生命观念解决生物学问题的能力。第二,科学思维。在生物学中,科学思维即在认识事物、解决问题的过程中能够

基于证据和逻辑对事物作出判断与思考的一种思维能力。教师注重对学生科学思维的培养,能帮助学生在学习中逐渐掌握思维方法,在解决问题的过程中勇于质疑,从多角度给出答案,对既有论点保持批判审视、质疑包容的态度。第三,探究实践。探究实践是源于对自然界的求知欲,探究实践活动主要包括科学探究与跨学科实践,既是学生学习生物学的重要方式,又是开阔视野的重要手段。在教学中教师通过加强对学生探究实践能力的培养,可帮助学生在合作学习、创新实践的过程中经历在真实情境中解决生物学问题的全过程,最终逐步形成团队合作意识和坚持不懈的探索精神。第四,态度责任。态度即科学态度,具体指乐于探索、严谨求实、勇于质疑的心理倾向。责任则是指学生基于对生物学知识的理解,在处理个人与社会问题时所作出的合理判断。教师通过培养学生的态度责任素养,能够使学生在科学态度的指引下参与生物学学习,形成批判精神,不盲从他人观点,同时逐渐形成生态文明观念,参与环境保护的实践。

二、核心素养视域下初中生物学教学实践策略

(一)引入思维导图,帮助学生树立生命观念

生命观念对认识生命世界具有指导作用,同时也是学生学习生物学知识的基础。在初中阶段,部分学生学习能力较弱,难以建立完善的基础知识体系,从而出现对生命观念认识不够深刻的现象。为解决这一问题,教师在教学中可以为学生提供思维导图制作模板,带领学生梳理基础知识,认识生物的多样性和统一性,切实提高学生的学习能力[2]。

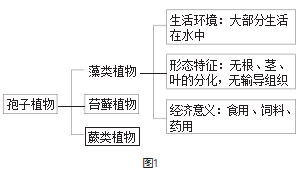

以人教版生物学七年级(上册)“藻类、苔藓和蕨类植物”一课为例。本课重点内容为植物的形态、结构特征、生活环境以及与人类的联系。考虑到本课知识较琐碎,教师可以借助思维导图展开教学。

教师可以先根据学情将学生分成三个小组,并引导各组成员分别阅读教材中的材料,从生活环境、形态特征、经济意义、生殖方式等角度出发,整理藻类植物、苔藓植物以及蕨类植物的相关内容。而后,教师组织集中讨论,使学生在自主探究中感受植物的多样性,引发学生对生态系统的思考,初步构建生命观念。随后,在教师的引导下,各小组在班级中分享讨论成果。最后,教师梳理并带领学生共同制作思维导图(如图1)。

为凸显学生的学习主体地位,教师可以为学生提供大体框架,让学生自行整理细节部分。在整理的过程中,学生能够完善知识结构,进一步了解藻类、苔藓和蕨类植物的形态、结构及与功能相适应的生物学观念,并在对比中树立进化与适应的生物学观点,建立人与自然和谐发展的基本理念。

由此可见,教师利用思维导图组织教学活动,能有效避免学生因知识杂糅影响学习进度的现象。教师通过整理、归纳思维导图的方式帮助学生树立生命观念,能使学生养成良好的知识点梳理及汇总习惯,并在后续学习中持续使用思维导图进行巩固和复习,最终实现综合能力的提升。

(二)巧设思考问题,锻炼学生科学思维品质

在初中生物学学习中,部分学生可能会出现学习积极性不高、过度依赖教师讲授等问题,究其原因是学生缺乏对生物学知识的探究热情,且思维能力不足。为改善现状、锻炼学生的科学思维,教师可以结合教学内容设计具有思考价值的问题,引导学生参与集中讨论,在解决问题的过程中积累经验,逐步形成基于证据和逻辑进行思考与判断的思维习惯,为后续深度学习奠定基础[3]。

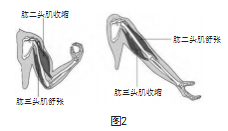

以人教版生物学八年级(上册)“动物的运动”一课为例。本课知识重点为动物运动的结构、运动系统的组成以及运动过程。为激发学生对本课知识的探究兴趣,营造良好的学科氛围,教师可以利用多媒体设备为学生播放不同动物在运动过程中的慢动作视频,并借助真实情境提出“昆虫、鱼、鸟、哺乳动物的运动器官有哪些不同?”“动物的运动是否是依靠肌肉的收缩?”等具有思考价值的问题,引出后续运动系统组成的知识。在问题的引导下,学生阅读教材内容,并结合“家兔的骨骼”图进行合理分析,进一步掌握哺乳动物的骨骼构成,了解运动系统的基本组成。随后,为帮助学生进一步理解骨位置在运动中产生的变化,教师可以引导学生尝试做屈肘动作、伸肘动作(如图2)并提出问题:在做动作时,你能感受到哪块肌肉在用力?根据教师的问题,学生做出动作并分享自己的观点与意见。

在解答问题的过程中,学生可能会产生不同想法,教师需要细致聆听,了解学生对问题的看法及思路,帮助学生初步形成基于证据和逻辑进行思考与判断的思维习惯。通过解决问题,学生能将人类屈肘、伸肘的方式与哺乳动物运动的方式进行类比,进一步了解神经系统调节在运动中的重要作用。在后续环节,教师还可以鼓励学生提出自己在学习中产生的疑问与猜测,而后在班级中组织集中讨论,锻炼学生的科学思维。

由此可见,在教学活动中,教师借助问题能引发学生的探究意识,使学生在解决问题环节中通过理性分析的方式认识事物,逐渐提高自身思维能力,形成批判质疑、勇于探究的科学思维。

(三)组织合作活动,发展学生探究实践能力

在生物学学习中,学生需要掌握发现问题的方法,针对特定生物学现象进行观察、提问、实验设计、方案实施,并对结果进行交流与讨论[4]。为达成生物学学科核心素养培养目标,发展学生的探究实践能力,教师可以组织学生合作学习,深挖教材中的隐性技能训练素材,鼓励学生以合作的方式解决问题,在探究中深化对所学内容的理解,进一步感受生物学的魅力,提升探究实践能力。

以人教版生物学七年级(上册)“绿色植物与生物圈中的碳-氧平衡”一课为例。在本课学习中,学生需要掌握光合作用的原料和产物、光合作用的实质以及光合作用原理在农业生产上的应用等知识。在教师讲解了普利斯特利的实验后,部分学生可能会产生“二氧化碳是否为绿色植物光合作用的必需原料”的疑问。根据学生提出的问题,教师可以引导学生自发成立学习小组,开展“二氧化碳是否为绿色植物光合作用的必需原料”主题探究活动,引导学生以小组为单位设计实验方案。在学生合作探究设计的过程中,教师可以为学生提供适当引导:为保障实验中只有二氧化碳一个变量,应该设计对照实验;可以尝试借鉴普利斯特利实验中控制流动的方法;假如利用氢氧化钠设计实验,需要注意此种原料具有一定的腐蚀性。

在实践过程中,部分小组选择天竺葵作为实验对象,将其分别插入两个装满水的透明玻璃容器中,再向其中一容器中加入25%氢氧化钠溶液,将两个容器用玻璃罩扣起来,放在阳光下照射,最后进行酒精脱色工作,分别观察两片叶子碘液显色的情况,发现含有二氧化碳的装置中叶片遇碘变蓝,产生了有机物淀粉,说明植物进行了光合作用,由此得到推论,二氧化碳是植物进行光合作用的必需原料。

由此可见,教师通过组织小组合作活动,帮助学生经历思考、质疑、探索、实践、再思考等过程,使学生积累了经验,提高了探究实践能力。

(四)联系生活实际,助推科学态度责任落地

为帮助学生在学习中树立科学态度与社会责任,教师可以结合教学主题,联系生活实际,为学生补充学习资源,在丰富教学内容的同时,帮助学生建立生活与学科知识间的联系,使学生在学习中提升整体素养[5]。

以人教版生物学八年级(上册)“保护生物的多样性”一课为例。本课内容以生物多样性面临的威胁及成因与保护生物多样性的主要举措为核心,意在帮助学生树立可持续发展理念,使学生了解保护生物多样性的重要价值与意义。在教学过程中,教师可以为学生分享“长江江豚濒临灭绝”的相关资料,引导学生通过阅读了解导致长江江豚走向灭绝的真实原因。同时,教师还可以教材资源为支架,邀请学生对比白鳍豚与江豚的生存环境,引导学生提出“为何经受过漫长岁月考验的物种,会在短短几十年中走向灭绝?”的质疑。教师还可为学生播放有关我国部分珍稀动植物的分布以及数量情况的视频,使学生意识到保护生物多样性的意义,而后引导学生集中讨论使生物多样性面临威胁的根本原因。在激烈的讨论中,学生意识到人类某些活动对生态环境的破坏,并初步形成保护环境的思想。在后续讲解保护生物多样性的措施时,教师还可以青海湖自然保护区、长白山自然保护区为切入点,向学生分享这两个地区环境保护、资源保护的具体方法,帮助学生树立良好的责任意识,使学生意识到个体与社会环境的密切联系。最后,为了帮助学生顺利完成知识的迁移与运用,教师还可以让学生利用课后时间搜集关于保护生物多样性的相关内容,联系生活实际理性分析身边的环境问题,提出合理建议,并以倡议书的方式在班级中分享。

由此可见,教师通过建立生物学知识与生活实际间的联系,使学生进一步认识到个人与社会的联系以及人类生活对生态环境的影响,帮助学生以理性的眼光看待环境问题,使学生在学习中逐渐形成良好的态度责任,发展生物学核心素养。

三、结束语

综上所述,为落实立德树人根本目标,推进初中生物学教学顺利进行,教师应以培养学生的核心素养为整体目标,优化教学组织形式,营造良好的学习氛围,使学生的生命观念、科学思维、探究实践及态度责任在学习中得以发展,为其后续参与高中阶段生物学学科的学习奠定基础。

参考文献

[1]汤英.初中生物核心素养的培养策略[J].河南教育(基教版),2022(12):79.

[2]谢剑刚.核心素养导向下初中生物课堂教学实践[J].天津教育,2022(32):67-69.

[3]水亮.基于核心素养发展的初中生物探究性学习能力的培养[J].科幻画报,2022(11):223-224.

[4]马萍.关于当前促进学生核心素养发展的初中生物教学策略研究[J].学周刊,2022(35):85-87.

[5]张秀娟.初中生物教学中培养学生核心素养的方法分析[J].试题与研究.2023(34):90-92.