初中物理跨学科教学设计与实践—以“二十四节气”为例论文

2024-10-14 13:58:09 来源: 作者:liziwei

摘要:本文以“二十四节气”为例,探索如何将初中物理与中华优秀传统文化、数学相结合进行跨学科教学设计与实施,分析如何选择课程内容、确立教学目标,从数学角度制作“二十四节气”示意图,从物理的角度认识“二十四节气”中的物候变化,并从物理的角度认识和理解古诗词中所蕴含的有关节气的内容,通过分析实施效果确定今后继续研究的方向,以期拓宽课程育人新思路。

摘要:本文以“二十四节气”为例,探索如何将初中物理与中华优秀传统文化、数学相结合进行跨学科教学设计与实施,分析如何选择课程内容、确立教学目标,从数学角度制作“二十四节气”示意图,从物理的角度认识“二十四节气”中的物候变化,并从物理的角度认识和理解古诗词中所蕴含的有关节气的内容,通过分析实施效果确定今后继续研究的方向,以期拓宽课程育人新思路。

关键词:初中物理跨学科实践学科融合“二十四节气”

《义务教育物理课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)提出“跨学科实践”,旨在发展学生跨学科运用知识的能力、分析和解决问题的能力、动手操作的实践能力。将中华优秀传统文化与物理学科融合,可以促进学生了解和体验中华优秀传统文化,增强文化认同感和民族自豪感,坚定文化自信。感悟中华优秀传统文化中蕴含的丰富的智慧和思想,有助于发展学生的创新思维和解决问题的能力。

北京大学附属中学、北方工业大学附属学校的教师以“二十四节气”为课题,进行了全校性学科大融合的研究。在对“二十四节气”的学习研究中,物理教师侧重于探寻物理知识与数学的结合点,进行物理与数学学科融合的教学设计与实施。

一、课程内容的选择

1.物理方面

北师大版初二物理教材第一章的内容是“物态变化及其应用”。学生在这一章里学习了自然界中的多种物态变化、温度、水的循环等。“二十四节气”中很多节气的命名都与物态变化知识有关,可以从光现象、气压、能量等多个物理角度让学生了解其中的知识。

2.数学方面

日历计算:农历是一个基于月相的日历系统,月份的长度可以是29天或30天。计算农历月份的长度涉及周期性的月相观察。例如,农历的第一个月的第一天通常是大年初一,但某些年份的第一个月可能会推迟一天,这取决于前一年是不是闰年。

太阳高度角计算:“二十四节气”的确定与太阳的位置和角度有关。例如,春分是太阳直射赤道的时刻,秋分也是如此。这需要使用初中数学中直线与圆的位置关系、平行线的相关性质进行计算。更精确的计算则需要高中三角函数和立体几何的相关知识。

节气周期:“二十四节气”平均分布在一年中,每隔大约15天就有一个节气。这个时间间隔是通过将一年的总天数除以24来计算的。

绘制“二十四节气”图:将“二十四节气”抽象为线段或圆,利用尺规作图,等分线段、等分角的方法绘制“二十四节气”图。

二、学情分析

1.学生对“二十四节气”的了解情况

在北师大版物理第一章教学过程中,教师先了解学生对“二十四节气”的掌握程度,访谈了部分学生。

问1:中国传统的节日有哪些?

问2:与节气有关的节日有哪些?

问3:你小学或初一时学过“二十四节气”吗?

问4:“二十四节气”中你能说出几个?你对“二十四节气”还了解多少?

通过对不同班级的学生调查发现,大部分学生能说出5个左右中国传统节日;能说出1~2个与节气有关的节日,基本能说出“清明节”;对于问题3、4,很多学生只记得小学时候学过《“二十四节气”歌》,初一地理课也提到过“二十四节气”,但现在只能说出几个节气,对“二十四节气”没有更多的了解,大部分学生并不太了解其划分方法,学生对“二十四节气”相关知识的了解比较匮乏,对中国一些传统节日的由来并不了解。

2.对“二十四节气”中数学知识的掌握情况

学生经过初一年级的学习,已经掌握了点、线、线段、射线、角、平行线、垂直线等基本几何概念。了解不同的几何形状,如三角形、四边形(矩形、正方形、平行四边形等)、圆、多边形等,并能够区分它们的性质。能够理解平移、旋转、翻转等几何变换的概念。同时,在坐标几何方面,学生可以使用坐标系表示点和图形的位置,能够计算坐标系内的距离、中点问题等。

在初二数学的第二章“图形的全等”中,学生可以用尺规作图:做一个角等于已知角;做已知角的平分线;过一点做已知直线的平行线和垂线……具备绘制“二十四节气”图的数学知识储备。

3.对“二十四节气”中物理知识的掌握情况

初二学生刚刚学习了物态变化及温度、能量辐射等相关知识,能够对“二十四节气”的相关名词作出解释。学生有一定的学习能力,能够理解简单的光现象、气压变化等。

三、教学目标的设定

新课标对教学目标的设计体现了跨学科教学的融合性,立足本学科特色,进行渗透互补,完成课堂实施的“融”,找准学科知识的融合点。本课程从学生的已有知识出发,引导他们从数学角度复习“二十四节气”如何划分的相关知识,再从物理和数学相结合的角度解决问题。

根据以上分析设置如下教学目标:

1.从数学的角度实操“二十四节气”的划分。

2.运用尺规作图的方法较准确地绘制“二十四节气”图。

3.将“二十四节气”抽象为数学模型,能用自己的方法表示四季,由线段到圆,循序渐进,比较不同表示方法的优劣。

4.了解“二十四节气”中与物态变化和温度有关的节气。

5.从物理的角度了解“二十四节气”中热学、光学、能量分布等知识。

6.用学科融合的思维,跨学科综合运用所学知识分析实际问题并作出决策。

7.在跨学科学习中提升学生的核心素养,发挥跨学科学习的育人功能。

四、教学重点和难点

“二十四节气”划分问题,绘图问题和热学、光学现象分析。

将实际问题抽象为数学模型并用绘图的形式直观呈现,能综合运用不同学科的知识解决问题。

五、课程的组织实施

1.教学引入

视频播放《“二十四节气”歌》:“春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。每月两节不变更,最多相差一两天。上半年是六廿一,下半年来八廿三。”

教师:中华民族是一个有着五千年文明史的优秀又智慧的民族。在古代就有许多的发明创造,这些中华民族的文明成果和传统文化,大大推进了人类文明的进程。“二十四节气”就是我国各地的人们至今仍然在沿用的重要文明成果。2016年11月30日,“二十四节气”被正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,被国际气象学界誉为“中国的第五大发明”。今天我们就来探寻一下“二十四节气”中的物理与数学知识。

2.用数学方法体验“二十四节气”的划分

(1)用数字的方法画出一年、四季及多年

问题1:你如何用数学的方法画出一年四季?两年、三年呢?如何表示出一年四季的循环?

学生在纸上画出自己认为的一年四季。大部分学生用线段的方法表示了几年里的一年四季,如图1所示;教师则引导学生用圆来表示一年四季的循环,如图2所示。

(2)画出4~8个节气

教师引导学生在图2的基础上画出“春分、夏至、秋分、冬至”。在此基础上再画出“立春、立夏、立秋、立冬”,它们是每一个季节的开始。

(3)标出(2)中这些节气的黄经角度

教师:黄经是太阳经度,地球的公转在古人看来是太阳绕地球转。其“运行”轨迹被称为“黄道”。黄经是太阳黄道上的度量坐标。古人将历法循环的起始点定为春分点,因此,春分是黄经零度,那么立夏是多少度?其他节气是多少度?

学生讨论并画出各个节气的黄经,如图3所示。

(4)画出“二十四节气”

教师出示“二十四节气”,依次为:立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。

问题2:你目前画出了哪几个节气?剩下的节气往哪里放?每个节气之间的角度是多少?选择你喜欢的节气,画出其位置和黄经。

(5)画出天数、月份

问题3:如何在画完的“二十四节气”图上体现一年的天数和月份?

学生继续在教师引导下完成有天数和月份的“二十四节气”图。

(6)“二十四节气”对你的影响

问题4:“二十四节气”中哪个节气令你印象深刻?它对你的生活有哪些影响?

学生自由发言,教师引导学生思考其中的物理原理。

3.从物理的角度认识“二十四节气”中的知识

(1)对夏至、冬至、春分和秋分的理解

“至”有“到”的意思,另一层含义就是“极致”。夏至就是正午时分影子最短、白天时间最长的节气。冬至则正好相反,正午时分影子最长,白天最短。

问题5:夏至有什么特征?

学生用地理知识可以回答:正午时分影子最短,天气最热。

教师追问:你能从物理的角度解释其中的原理吗?在此基础上继续提出问题:冬至日的特点是什么?原理是什么?教师引导学生用学科语言分析人们常说的“春分秋分,昼夜平分”中的学科知识。

这里面与物理有关的知识有以下四点。

光的直线传播:太阳光沿直线向地球传播。教师可以用一条带有箭头的直线表示光线,这是物理学中的“模型法”。

能量获取:通过热辐射的方式从太阳获取能量。单位面积上获得的太阳能越多,天气就越热。

太阳直射点:太阳光射向地心与日心连线和地球球面的交点。太阳直射点随季节的移动会引起昼夜长短和正午太阳高度的变化。在地球绕太阳公转的过程中,太阳直射点只能在南北回归线之间移动。此处教师用强光手电筒和地球仪说明太阳直射点。

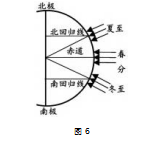

太阳高度角:太阳光在地球上某地的入射方向和地平面之间的夹角,如图4所示。在地球绕太阳公转的过程中,太阳高度角在不断变化。如图5所示,太阳高度角越大,光束越集中,单位面积的地表受太阳辐射的强度就越大。当太阳直射时,太阳高度角为90°,光束最集中,辐射强度最大。

学生演示一个物理实验:用灯泡代替太阳,在代替地球某点的位置放置一个数字式照度计,观察在直射和斜射时照度计的示数。用来说明太阳高度角不同引起的能量及温度变化也不同。

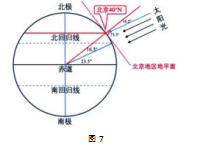

如图6所示,春分日时,太阳直射点在地球赤道,由于地球公转,此后太阳直射点向北移动;夏至日时,太阳直射点在北回归线上,此后太阳直射点向南移动;秋分日时,太阳直射点在赤道,继续南移;冬至日时,太阳直射点在南回归线上,根据太阳和地球的位置,在此之后,太阳直射点会向北移动。由此可知,太阳直射点在地球纬度上的移动规律是在南北回归线之间往复运动。

教师可以引导学生明确节气与太阳高度角之间的联系。

问题6:太阳直射点从赤道向北回归线移动过程中,处于北半球的中国大部分地区气温变化趋势应是气温逐渐。(填“升高”或“降低”)

问题7:太阳高度角越大,单位面积的地表上太阳辐射的强度越,春分和秋分时,太阳直射。夏至时太阳直射。冬至时太阳直射。

问题8:你知道一年中北京最大太阳高度角是多少吗?

这里面的计算用到了数学、物理以及地理的知识。教师带领学生综合运用多学科知识分析北京高度角的大小引起的气候特点。已知北回归线的纬度是23.5度,北京的纬度大约是40度,当太阳光直射北回归线时也就是夏至时北京的高度角最大。根据几何关系(如图7所示)能够判断出北京的最大太阳高度角为73.5度,也就是北京地区不会出现太阳直射的情况。

(2)“二十四节气”与气候的关系

小暑、大暑、处暑、小寒、大寒五个节气侧重反映气温的变化;雨水、谷雨、小雪、大雪四个节气侧重反映降水现象;白露、寒露、霜降三个节气可以联想到物理学科中液化、凝华的物态变化现象。

问题9:下列节气的命名与物态变化无关的是。

A.夏至B.白露C.大雪D.霜降

问题10:从白露、寒露到霜降,三个节气反映的气温依次。

除“天文类”“气候特征类”节气以外,还有“物候现象类”节气,教师可以鼓励有兴趣的学生组成小组继续研究。

4.从物理的角度认识古诗词中的节气

问题11:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”这一诗句中提到的清明时节为什么经常“雨纷纷”?

“清明时节”是春季的一个重要节气,气温开始回升,日照时间增加,春雨也逐渐增多。清明节前后三天内有降水的概率很大,而在清明节前后一天有降水的概率更大。从物理的角度分析,原因可能有以下几点:一是清明节的时候,正是冬去春来的时候,冷空气的势力在慢慢地减弱,暖空气则会逐渐地加强,冷暖气流交汇就很容易形成绵绵细雨。二是由于气温的变化会影响大气的运动,造成气压和风向的变化,低气压容易堆积成云。三是清明时节大气层里的水蒸气较多,昼夜温差又较大,夜间气温明显会比白天低,而大气层中的这些水蒸气,到了晚上就很容易液化成细雨。

在中国古代,人们认为雨水可以洗涤尘世间的污浊,也能表达人们对逝去亲人的思念之情。另外,清明时节下雨也能让人更深刻地体会到生命的脆弱与珍贵,更好地珍惜当下的幸福。

问题12:“蒹葭苍苍,白露为霜”是《诗经》中的经典名篇《蒹葭》中的诗句。这里的“白露为霜”是什么意思?诗人想表达的意思与物理知识是否矛盾?

有的人将其译成“清晨的露水变成霜”。从字面上看,露是水蒸气液化所成的小水滴,霜是水蒸气凝华所成的小冰晶。这样的翻译显然是与物理知识相矛盾的。如果理解为从白露变为霜降,表示的是一种时间的推移,表达的是诗人的一种惆怅心情,这样就没有科学性错误了。教师可以鼓励学生去读一读整首诗词体会一下,并与语文老师交流观点。我国古代还有很多有关“二十四节气”的诗句,学生可以以小组为单位,进行有关“二十四节气”的诗词深入研究。

5.小结

“二十四节气”体现了人与自然和谐共存的理念,有助于人们调节生活作息,根据不同节气的特点调整生产和生活方式,有利于人们关注健康,提升生活质量。

六、实施效果

通过将中华优秀传统文化中的“二十四节气”与物理、数学相结合进行教学,学生运用数学、物理知识思考的能力得到了很大提升,学生也更深入地理解了季节变化、历法系统和气象等知识。在多学科融合的过程中,学生参与度得到了明显提升,课堂变得更加有趣和贴合实际。学生可以用数学的作图方法绘制节气图,将“二十四节气”与季节、时间等数据相联系,体会数学建模的思想。学生综合运用所学知识进行数学作图的能力得到了锻炼,同时利用图表直观表示数量关系的意识得到了增强。通过对“二十四节气”不同的气候进行分析,学生从物理的角度了解了“二十四节气”中的热学、光学、能量分布等知识,用学科融合的思维,跨学科综合运用所学知识分析实际问题并解决问题,在跨学科学习中提升学生的核心素养,发挥不同学科的育人功能。

“二十四节气”是我国劳动人民几千年来智慧的结晶,是人类非物质文化遗产。这个课题的设计与实施让学生将理论知识实实在在地应用到实际生活中,拓宽了课程育人的思路。这样的教学更加灵动,也深受学生喜爱,立足于学生的兴趣、需求,增强知识与实际之间的联系,提高学生分析问题和解决问题的能力,使之在活动中获得良好的锻炼和情感体验,最终实现综合素养的提升。

参考文献:

[1]义务教育物理课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022:33-38.

[2]王晓娟.初中数学活动课跨学科融合的教学设计探索与实践—以“杠杆原理”为例[J].数学教学通讯,2023(14):8-9.

[3]陈微.高中地理跨学科主题式教学探究—以“时间的秘密影子知道”为例[J].地理教学,2023(12):47-50.

[4]朱小蕾,雷颖.深度探究量中悟“量”—“节气中的数学”教学实录与评析[J].小学数学教育,2023(5):70-72.

[5]李华,王闯.高中地理教学渗透中华优秀传统文化的路径探析[J].中学地理教学参考,2023(20):19-22.

[6]王凤华.立德树人视域下二十四节气跨学科实践研究—以“节气文化深圳表达”研究为例[J].小学教学研究,2023(18):12-13.

[7]安淑娥.基于中学生物学科的跨学科实践活动课程的开发与实施策略[J].华夏教师,2023(1):50-52.

[8]宋定飞.基于课程思政的初中物理跨学科教学设计径—以《地磁场》片断教学为例[J].湖南中学物理,2023,38(5):52-56.