初中体育与健康田径训练中强度的控制措施探究论文

2024-10-14 12:01:03 来源: 作者:liziwei

摘要:初中是学生身心发展的关键时期。在初中体育与健康教学中适当加强田径训练,能够释放学生学习压力,舒缓学生心情,锻炼学生身体素质,促使学生健康发展。因此,体育与健康教师需要把握好田径训练的强度,合理教学,使其达到理想效果。文章以初中体育与健康教学的田径训练为例,阐述了控制训练强度的必要性,并结合体育与健康教学的现状,提出了控制田径训练强度的措施,希望能提高初中体育与健康教学田径训练的有效性。

摘要:初中是学生身心发展的关键时期。在初中体育与健康教学中适当加强田径训练,能够释放学生学习压力,舒缓学生心情,锻炼学生身体素质,促使学生健康发展。因此,体育与健康教师需要把握好田径训练的强度,合理教学,使其达到理想效果。文章以初中体育与健康教学的田径训练为例,阐述了控制训练强度的必要性,并结合体育与健康教学的现状,提出了控制田径训练强度的措施,希望能提高初中体育与健康教学田径训练的有效性。

关键词:初中体育与健康;田径训练;强度;控制措施

田径是一项历史悠久、竞技性强的全能型运动项目。自20世纪80年代起,田径训练就成了中国初中体育与健康课程的重要组成部分,随着教育改革的不断深入,其地位得到了巩固和加强。但实际上,有些学校在田径训练中对于强度和节奏的把握还不够精准。因此,要想提高田径训练质量,教师必须遵循学生身心发展规律,合理控制田径训练强度,使体育与健康教学更加科学、高效。

一、初中体育与健康控制田径训练强度的必要性

田径具有促进新陈代谢、改善神经系统的调节功能和增强身体机能的作用,人们将田径看作强身健体的重要手段。社会经济的快速发展提升了生活水平,但人们的身体状态并未同步改善。初中生的学习压力大,时间紧张,课余时间又被电子产品所“占领”,身体素质逐渐下降。因此,许多家长和教师主张借助经常性的、简便易行的田径来强化学生的心肺功能,提升学生的身体素质,使学生养成健康的生活习惯,为未来发展打下坚实的基础。

正如其他课程的学习,初中体育与健康教学中的田径训练也需要做好计划的制订,控制好训练强度和节奏,完善管理制度,以保证其科学性和合理性,否则可能会适得其反。具体来说,田径集走、跑、跳、投掷于一体,包括中长跑、短跑、跨栏跑、跳远、跳高、铅球等多项运动,对力量、速度、耐力有一定的要求。然而,由于初中生的肌肉力量较弱,耐力不足,关节的韧性和灵活度也有待进一步提升,若此时田径训练的强度不够,则起不到应有作用,而强度过大又会超出学生可承受的范围,容易造成机体损伤,损害心理健康。因此,在初中体育与健康教学的田径训练中,教师需要本着合理性原则、周期性原则、均衡性原则开展专业训练,确保田径训练难度、强度适中,避免出现训练意外,最大限度地发挥田径运动在培养学生运动能力、增强学生身体机能、提升学生身体素质等方面的作用。

二、初中体育与健康田径训练强度控制的原则

(一)合理性

在田径训练的强度控制方面,教师应遵循合理性原则,即结合学生的运动水平以及训练项目的要求,逐渐增加训练强度,加强对学生身体机能的训练。在合理性原则下,教师应注重把握训练时机,控制训练周期,结合不同的阶段特点协调训练。

(二)周期性

为了让学生熟练掌握田径技能,教师应加强对学生的专业训练,并结合学生的特点,采取相应的训练方式,合理控制训练周期,进一步提升学生的身体素质。

(三)均衡性

田径训练分为一般性训练和专项训练。一般性训练指身体训练,主要是基础内容的训练;专项训练指锻炼学生身体机能,增强学生运动素质的训练活动。体育与健康教师需要根据训练需求,做好一般性训练与专项训练的安排,确保两者的均衡性,避免学生出现过度训练,造成身体损伤。

三、初中体育与健康田径训练强度控制的具体措施

(一)根据学生实际,制订科学的训练计划

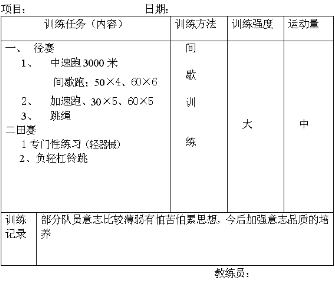

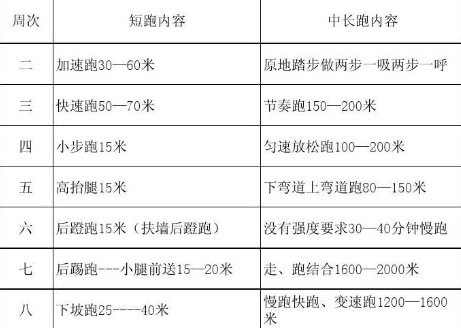

学校要以学生为本,以学生身心健康发展为目标,不断研究体育与健康教学方法,优化田径训练教学体系,合理安排田径训练课程、课时,把握田径训练强度和效果之间的关系,为田径训练的顺利开展提供良好的条件。在田径训练中,初中体育与健康教师要从实际出发,制订科学合理的田径训练计划,在教学计划下开展田径训练。要想确保田径训练的实施,教师需要熟悉《义务教育体育与健康课程标准(2022年版)》的要求,了解学生的兴趣、个性和能力,根据学情制订符合实际需要的教学计划。所谓“符合实际需要的教学计划”,是指教学既要体现体育特色,满足学生全面发展的需要,还要体现教学改革的特色、特点与最新的教学理念,训练方法运用方面更要机动灵活,能切实促进田径训练教学体系的完善和学生的发展。因此,在初中体育与健康教学中,学校要改变“唯成绩论”,给予体育与健康教学一定的重视,做好教学设施和场地的建设,构建完善的田径训练体系,改变以往田径训练的盲目性。体育与健康教师要及时更新教学理念,基于田径训练的相关教学研究制订合理的训练计划,设置田径训练分层目标,以提高田径训练教学管理的效率。如在单期训练中,革新田径授课理论,调整训练量和强度。具体来说,对初一学生进行田径训练前,可以利用十分钟的时间让学生热身;训练时要减少无意义训练,并借助接力、比赛等形式,增强训练的趣味性,以激发学生兴趣;在课堂后十分钟,让学生进行慢跑训练,避免出现超负荷训练的情况。在对于初二学生的训练中,可以适当增加训练量,着重进行田径关键技巧的训练,为学生自主训练创造条件。

(二)完善管理制度,优化调整训练计划

与其他课程相比,体育教学具有开放性,要想完成教学任务,实现教学目标,必须要结合实际完善教学管理制度。同时要根据学生情况,对训练计划做出调整,合理确定田径训练的训练量和强度。在制订田径训练教学管理制度时,初中体育与健康教师要充分考虑学生的真实情况,倾听学生的建议,根据训练目标制订符合学生运动水平的教学管理制度和训练制度,使田径训练中教与学的双方能相互促进、共同进步。对于初中学生来说,男生的身体素质普遍高于女生,如果田径训练中男生和女生的强度相同,就违背了合理性的强度控制原则。因此,在制定田径训练教学管理制度时,教师要考虑学生情况,规范强度控制范围,制订分层训练目标,使其能够与训练管理、训练活动相结合。如针对田径中的起跳、助跑、腾空步等动作,教师应要求学生严格完成,而对于平衡训练、专项训练、体能训练,可以允许个别学生适当减少训练时间和训练量,避免给学生带来沉重的身体负担,造成运动损伤。

(三)优化训练规划,合理把控训练时长和训练量

在田径训练中,训练强度和训练量是最重要的两个方面。在教学任务和训练量既定的情况下,教师可以借助教学方式的创新来确保训练量与训练强度处于均衡状态,减轻学生的身心负担,避免给学生造成损伤。创新训练方式,需要教师根据体育训练原理和体育运动特点,执行科学的强度控制方案,增强学生对训练强度、训练量的适应性。如在田径训练中,力量训练、专项训练、强化训练是非常重要的,教师需要根据学生的身体素质、接受能力,从最基础的力量训练开始,通过系统训练增强学生的肌肉力量和爆发力。由于力量训练是一个长期的过程,所以教师要做好长期规划,就单方面的力量训练设计有针对性的训练方案,合理安排练习内容、强度、顺序和时间,调整训练手段,使学生肌肉力量得到增强。与此同时,在讲解训练动作时,教师可借助多媒体进行动作分解与示范,并在图片上进行标注,以便于学生理解。在田径训练中,为了激发学生的学习热情,教师可以借助比赛场景展现完整的技术动作,在活跃教学氛围的同时,激发学生勤学苦练的热情。教师还可以在力量训练中先借助深蹲、蹬腿练习等进行常规性的全身训练,再借助腿拉伸、屈腿等进行下肢多关节训练,最后进行下肢单关节训练和上肢训练。在以上训练中,为了减轻学生负担,教师可以让学生进行原地耸肩、原地摆臂、小步跑、高抬腿、后踢腿、波浪跑等训练,使学生达到身心放松的状态。

(四)做好训练反思,结合表现加强训练

在初中体育与健康教学中,教师需要对田径训练强度进行调整,在调整时,需要以训练成果作为重要依据。以往的田径训练中,教师一般会让学生按照提前制订的训练计划进行训练,而对训练计划的合理性、适宜性缺乏考虑,对学生是否能够接受训练强度等问题,反思比较少,整体的训练效果不尽如人意。因此,在田径训练的强度控制中,教师需要结合田径训练的实际要求,控制好训练的强度,并结合学生训练情况,对训练计划进行优化调整。在起步环节,由于学生缺乏训练积极性,教师要对训练计划进行调整,引入强度低、周期短的训练项目,如原地高抬腿踏步、原地纵跳和橡皮筋牵引跑等。此类训练项目的难度小,能够有效锻炼身体关节和肌肉,训练强度符合学生情况,易于学生理解和接受。在进行热身训练后,教师可以根据学生情况,制订有针对性的训练计划,如在负重跑训练中将“完成五组”作为训练标准。对于体能强的学生,可以结合标准进行翻倍训练。根据学生实际情况,优化调整训练量,充分发挥训练的价值和作用。

(五)做好日常训练,强化训练指导

在田径训练过程中,学生可能会出现各种各样的问题,如抱怨训练“多”“累”等。学生出现训练消极的情况,主要原因是缺乏运动能力。初中生身体素质不理想,田径训练又局限在课堂上,加之初中体育与健康课程间隔周期长,难以开展高强度训练,使田径训练陷入困境。因此,体育与健康教师需要根据日常教学,加强对学生的田径训练,强化课堂指导,培养学生体育技能。在课外活动中,教师可以将田径训练与娱乐活动结合,从基础训练开始,引入田径训练项目,开展相应的热身运动,促进学生运动水平的提升。同时,教师还可以引入深蹲、闭气跑等项目,适度增加训练量,逐渐提高学生体能。

(六)注重训练平衡把控,激发学生训练兴趣

在实际的体育训练中,教师应做到张弛有度,帮助学生身心全面、健康、协调发展。作为田径训练的重要内容,进行平衡训练时,教师需要对学生情况进行分析,制订完善的训练计划,以张弛有度为原则,及时了解学生的情况,对训练强度进行调整。同时,教师应注重理论与实践的结合,不仅要注重田径理论知识的传授,还需要做好训练调整,保证两者的均衡。在传授理论知识时,教师可以引入多媒体技术,帮助学生掌握透彻,同时,利用多媒体的直观效果,让学生认真观察田径动作,调动学生参与田径运动的积极性。在训练中,教师需要利用学生的优点开展专项训练,结合学生闪光点进行技能训练,并制订相应的训练计划。通过这样的方式开展平衡训练,能帮助学生树立田径意识,增强学生体能,发挥体育在育人方面的积极作用。

四、结束语

综上所述,在田径教学中,教师合理控制田径训练强度和训练量,至关重要。因此,教师既要做好教学内容设计和优化,又要创新教学方式,采取有效措施控制田径训练的强度,以最大限度地发掘田径教学的内在价值,提高初中体育与健康教学中田径训练的有效性。

参考文献:

[1]秦娜.初中体育教学中田径训练的强度控制措施[J].学苑教育,2023(5):77-78.

[2]李坤.初中体育教学中田径运动训练强度的控制措施[J].学园,2022,15(25):78-80.

[3]王海云,訾卫东,李佐惠.中国竞技体育科研现状、热点演变与未来展望[J].科技管理研究,2024,44(8):111-117.

[4]蒲彦波.解析初中体育教学中田径训练的强度控制措施[J].田径,2019(12):5-6.

[5]陈玉玺.高中体育田径训练项目中核心力量训练方法研究[J].学周刊,2024(17):143-145.