小学英语“中华优秀传统文化”跨学科主题教学实践论文

2024-09-09 14:18:23 来源: 作者:liziwei

摘要:基于《方案》和《课程标准》的相关要求,提出开展小学英语“中华优秀传统文化”跨学科主题教学。为帮助学生更好地认同中华优秀传统文化,增强文化自信,以外研版新标准小学《英语》(三年级起点)四年级(上)Module 10 Unit 1 We have a big family dinner为例,从Prediction、Perception、Pectination、Practice和Production五个方面探索如何开展“中华优秀传统文化”跨学科主题教学。

【摘要】基于《方案》和《课程标准》的相关要求,提出开展小学英语“中华优秀传统文化”跨学科主题教学。为帮助学生更好地认同中华优秀传统文化,增强文化自信,以外研版新标准小学《英语》(三年级起点)四年级(上)Module 10 Unit 1 We have a big family dinner为例,从Prediction、Perception、Pectination、Practice和Production五个方面探索如何开展“中华优秀传统文化”跨学科主题教学。

【关键词】小学英语;中华优秀传统文化;跨学科主题教学;文化自信

2021年1月,教育部印发《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》,要求“3+2+N全科覆盖中华优秀传统文化教育”。《义务教育课程方案(2022年版)》(以下简称《方案》)明确指出:“设立跨学科主题学习活动,加强学科间相互关联,带动课程综合化实施。原则上,各门课程用不少于10%的课时设计跨学科主题学习。”(教育部2022)。在小学英语教学中,立足英语本位,以“中华优秀传统文化”为主题,整合道德与法治、语文、体育、艺术和劳动等学科知识实施跨学科主题教学,能使英语学习与所跨学科学习相互补充、相互促进(王蔷2023),形成结构化认知,促进核心素养发展,达成协同育人。

一、以教材为依托,融通“中华优秀传统文化”跨学科主题知识

《义务教育英语课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)指出:“要加深对中华文化的理解和认同,坚定文化自信。”(教育部2022)中华优秀传统文化是中华民族生生不息、发展壮大的精神滋养,承担着涵养家国情怀、增强文化自信的使命。在小学英语课程中,以“中华优秀传统文化”为主题的跨学科教学能够以传统文化主题为核心,统领、整合多学科内容,使多个学科围绕主题有机融合,形成“中华优秀传统文化”的多学科一体化,从而让主题更加突出、内涵更加丰富,达到培育文化意识、精准育人立意。

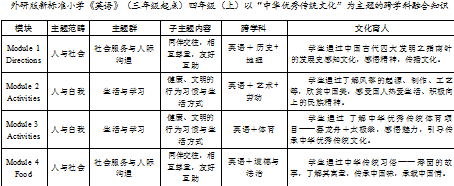

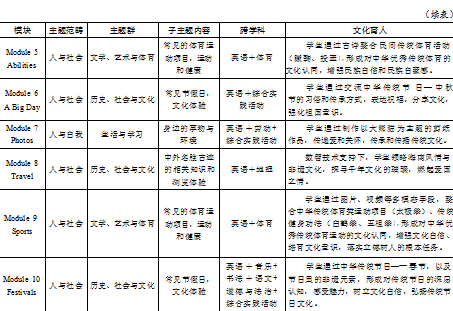

课题组以县域使用的外研版新标准英语(三年级起点)三至六年级教材的主题单元为依托,深入分析单元教学目标,寻找合适的跨学科传统文化内容,进行优化与融合,融通各单元的“中华优秀传统文化”跨学科主题知识。

以外研版新标准小学《英语》(三年级起点)四年级(上)跨学科融合知识为例(见下表):

二、以“5P”为模式,实践小学英语“中华优秀传统文化”跨学科主题教学

《方案》把中华优秀传统文化融入学科教育提到学科育人的位置。如何将中华优秀传统文化有效融入英语课堂,“润物细无声”地引导学生在英语学习中从“文化他信”转向“文化自信”,厚植爱国主义情怀,是英语教育值得研究的课题。

以学生的核心素养发展为落脚点,以跨学科协同育人为目标,基于SCIM教学理念,即S(Student-center)——以学生为中心、C(Culture)ℴ—以中华优秀传统文化为主题、I(Interdisciplinary)ℴ—跨学科、M(Multi-model teaching and learning)ℴ—多模态教学,建构以“中华优秀传统文化”为主题的“5P”跨学科主题教学模式,其教学活动分为Prediction、Perception、Pectination、Practice和Production。下面,以团队设计的外研版新标准小学《英语》(三年级起点)四年级(上)Module 10 Unit 1 We have a big family dinner为例,探索如何依托课堂实现中华优秀传统文化的传承与传播,坚定文化自信,达成协同育人目标。

(一)Prediction:预测推理,探寻主题,“活”化主题内容

在开展“中华优秀传统文化”跨学科主题教学时,教师应充分挖掘主题的内涵,基于学情,将相关学科学习方式有机融合,创设真实的文化语境,激发学生的学习兴趣,引导他们通过图片、视频、问题等进行预测推理,寻找文化主题,唤醒传统文化,让传统文化在学习活动中“活”起来。

为了拉近与学生的距离,教师先播放生动的微视频巧妙地与他们分享爱好,并以书法(课件上定格的甲骨文和手中同时展现的书法作品)爱好引导他们猜一猜,融合书法学科导入,充分调动其学习积极性,再通过动态图的形式呈现“福”字的演变史,与他们一起了解书法“福”字的发展历程,最后通过课件定格的“福”词汇云图,带领他们开启探寻春节“福”的主题之旅。

在Prediction环节,通过与音乐和书法学科的适量融合,递进地设计:书法爱好—“福”字猜测——书法“福”的演变史和蕴含的寓意,引导学生感受中国书法的魅力,探寻春节祝福的主题意义,让“传承、弘扬中华传统文化”的育人目标在英语课堂上“活”起来。

(二)Perception:感知获取,探明主题,“热”化主题内涵

实施“中华优秀传统文化”跨学科主题教学时,教师可以创设主题情境,引导学生借助驱动性问题,感知主题文本,获取内涵新知,从而搭起已有生活经验与主题之间的桥梁,发现学习“距离”,进而形成探明主题的学习热情,让传统文化内涵在学习活动中慢慢加“热”。

首先,教师借助“What’s the book about?”和“What’s the Spring Festival?”两个问题,带领学生从“面”上整体感知文本,探明本课的主题—“春节”,进一步加深他们对“春节”主题的理解。

其次,教师借助问题链“What to say?”“What to have?”“What to do?”引导学生从“点”上细致理解文本,并进行适当拓展。比如:在提问“What to say?”时,延伸泉州方言“Gongxifacai!(闽南语)”等。

在Perception环节,通过与语文学科的适度融合,从面到点、从整体到局部处理文本,借助层层递进的驱动型问题,引导学生感知获取知识,领会传统节日代代相传,探明春节美好的主题意义,慢慢加“热”主题内涵。

(三)Pectination:梳理概括,探究主题,“强”化主题力量

中华优秀传统文化具有强大的育人力量。在知识梳理概括活动中,教师可以引导学生借助思维导图、学习单等思维可视化方式进行深度学习,帮助他们串联相关知识点,探究单元主题意义,领略传统文化的强大力量,让中华传统文化的力量在变革式的学习活动中“强”起来。

教师借助思维导图和板书设计,引导学生一步步地梳理文本,并在“润物细无声”地融入文化的过程中进行概括提升。比如:教师借助微视频呈现我国南北方年夜饭的不同食物及不同文化内涵,借助韦恩图引导学生归类不同地区的食物,发现、提炼其共同文化内涵:“Different food cultures,the same family reunion.”

在Pectination环节,通过和道德与法治学科的适时融合,借助思维导图梳理文本,借助韦恩图提炼内涵,引导学生细品传统美食之“味”,探究春节团圆的主题意义,让传统文化的力量“强”起来。

(四)Practice:应用实践,探悟主题,“实”化主题蕴意

实践运用是提升学生对主题内涵理解度的有效途径。教师可以引导学生基于主题形成的结构化知识开展有意义的实践活动,内化语言和文化知识,升华主题蕴意,坚定文化自信,从而实现英语课程的育人价值。

学生借助黑板上以“福”为中心的思维导图和语言支架,小组合作复述文本,内化语言,并借助制作的The Spring Festival in Quanzhou视频,融合泉州非物质文化遗产,把泉州木偶戏、南音等非物质文化遗产带入课堂,亲身体验,内化文化。

在Practice环节,通过与综合实践活动学科的适中融合,引导学生借助思维导图复述课文,再次巩固和内化文本和语言,浸润“世遗之城”泉州的魅力,让他们感悟闽南人之“包容、开放、友好”的精神品质,探悟春节幸福的主题蕴意,感受浓浓的“中国春节情”。

(五)Production:迁移传播,探测主题,“优”化育人价值

文化知识的学习是一个内化于心、外化于行的过程(黄芸2022)。在“中华优秀传统文化”跨学科主题活动中,教师可以设置多种方式的评价,通过任务完成情况和评价量规表,检测学生的学习效果,达成“教—学—评一体化”,从而升华主题意义并起到增值效应,使育人价值最“优”化。

教师结合泉州非物质文化遗产,设计贴近生活的真实语境:“Daming wants to know the Spring Festival customs in Quanzhou.”通过小组合作做调查和分享简报,引导学生创造性地使用所学语言向大明(Daming)介绍家乡泉州的春节习俗。比如:南音表演,在视频中“有声”地渗透其寓意;跳火群;要说“跳出去好财气,跳进来大发财(闽南语)”,寓意迎祥纳福和来年生活红火。

在Production环节,通过与综合实践活动学科的适宜融合,在“以学为中心”的活动中,帮助学生把所学迁移到生活中,并依据贯穿整堂课的评价量规表进行自评、互评和师评,关注他们的学习动态,较精准地检测课堂的效度、目标的达成度和学习的真实度,使跨学科主题教学起到增值效应,优化协同育人。

基于《方案》和《课程标准》要求,依托教材语篇,设计以“中华优秀传统文化”为主题的跨学科教学活动,旨在让学生通过学科融通,解决向外国友人介绍春节习俗的真实问题。通过观看微课、阅读文本和亲身体验等递进性活动,学生抽丝剥茧地经历“探寻—探明—探究—探悟—探测”主题意义的学习过程,达成用英语讲述中国传统节日,传承和传播中华优秀传统文化,坚定文化自信的目标。

小学英语“中华优秀传统文化”跨学科主题构建与教学应基于小学英语学科本位,以生为本,以“中华优秀传统文化”主题为核心和纽带,整合道德与法治、语文、数学、体育、艺术和劳动等学科的知识、方法和思维方式,突破学科观念禁锢和时空限制,不仅注重语言学习,还注重文化融合,用英语讲好中国故事,增强学生对中华优秀传统文化的认同,坚定其文化自信,从而全面落实育人目标。

引用文献

黄芸.2022.“中华优秀传统文化融合”视角下的小学英语多模态语篇教学探究[J].英语教师,(21):166-169.

教育部.2022.义务教育英语课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社:5.

教育部.2022.义务教育课程方案(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社:4,11.

王蔷.2023.跨学科主题学习实践指导·小学英语[M].北京:北京师范大学出版社.