小学数学教学培养学生问题解决能力探究论文

2024-08-26 13:42:04 来源: 作者:zhouxiaoyi

摘要:本文探究在小学数学教学过程中,教师通过设计具有挑战性的问题、引导学生合作解决问题以及创设情境激发学生兴趣等策略,提升学生的数学问题解决能力,培养学生的思辨与合作意识,培育学生的数学核心素养。

摘要:本文探究在小学数学教学过程中,教师通过设计具有挑战性的问题、引导学生合作解决问题以及创设情境激发学生兴趣等策略,提升学生的数学问题解决能力,培养学生的思辨与合作意识,培育学生的数学核心素养。

关键词:问题解决小学数学教学策略

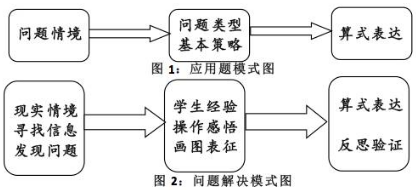

数学问题解决的认知过程包括问题的理解、计划解决方案、执行计划,以及对解决方案的反思。通过深入了解学生在问题解决中的认知过程,教师可为学生提供个性化支持,促进学生数学思维的发展。

一、设计富有挑战性的问题

在“认识多位数”的教学中,教师需要精心构思问题,引导学生深入理解多位数的概念,使学生通过思考逐步拓展对多位数的认知。

通过提问,引导学生从个位、十位、百位、千位、万位到十万位逐层分析。启发学生思考:六十一万中的六十一是由多少个十万和多少个万组成的?如何将其分解为各个位数的和?通过这个问题,学生逐渐理解六位数中各位数的关系和相互作用。教师引导学生思考“一百六十二万”这一数字。教师提问的方式应着重于挖掘学生对百位和十位数值的理解,让其自发比较这两个数字在不同位数上的作用,并在心中建立起数字之间的关联。通过比较与上一个数字的异同,学生逐步认识到多位数中不同位上数字的变化。引导学生思考“一千一百六十二万”,这个数字相对较大,学生不仅需要考虑各个位数上的数值关系,还要思考如何合理地拆解为千万位、百万位、十万位、千位、百位和十位的和,有助于学生形成对多位数更为综合和深刻的认识。通过亲身经历,学生可以更加深刻地理解多位数的概念。教师应在引导中注重学生思维的逻辑性和层次性,建立起对多位数关系的系统性认知。

通过案例分析,可以更为具体了解在“认识多位数”中问题设计原则的应用,并在实践性教学中获得更为深刻的认识。教师以杭州湾跨海大桥全长和地球赤道周长为例,提出一系列问题,引导学生深入理解多位数的概念。关于杭州湾跨海大桥的长度,学生需要理解并运用数学知识,将36000米这一五位数进行拆解,研究各个位数的含义和作用。教师引入地球的赤道周长40075700米,设计问题引导学生进一步思考,地球赤道周长大约是36000米的多少倍,并用多位数的知识来回答。在这一问题中,学生将能够将抽象的数字概念与实际生活中的现象联系起来,形成对多位数在实际问题中的应用认识。最后,教师还可以让学生思考杭州湾跨海大桥全长与地球赤道周长之间的关系。例如,教师可以提问学生:如果将杭州湾跨海大桥全长按地球赤道周长的比例表示,应该如何计算?这个问题将引导学生运用多位数的比例关系,巩固对多位数运算的理解,并培养对问题综合思考的能力。

二、引导学生合作解决问题

在学习“简易方程”的内容时,教师组织学生采用小组合作的方式进行学习,可以更有效激发学生的合作精神,帮助学生深入理解等式乘除法等概念,并探讨等式两边操作的合理性。教师提出问题,引导小组学生思考等式两边同时乘以或者除以一个数的性质。可以设计一道实际问题,要求学生在小组内合作解决。例如,给定一个简易方程,讨论如何通过同时乘一个数,使得方程的解发生变化。通过这个过程,学生不仅能理解等式两边同时乘同一个数的性质,而且还能应用这一性质解决实际问题。同样,教师可以设计一道实际问题,让学生在小组内共同探讨如何通过同时除以一个数,使得方程的解保持不变。这个阶段的合作学习,有助于加深学生对等式除法性质的理解,并提高运用这一性质解决问题的能力。教师将学生引向一个更深层次的问题:等式两边是否可以同时除以0?借由问题引导学生将被引导思考这个问题的合理性和数学意义。可以在小组内组织学生讨论,收集各组的思考结果,并进行全班讨论。这个问题将引导学生认识到,数学操作需要在合理的范围内进行,而0不能作为除数,因为除以0没有意义。通过讨论,学生将更加深刻地理解等式两边操作的限制条件。

在小组合作学习中,教师扮演着至关重要的角色,需要巧妙地平衡激发讨论、引导学生发现问题解决的方法,及时纠正错误。教师通过提出开放性问题或引导性问题,激发学生的思考欲望,引导学生对特定主题展开深入讨论。在小组合作中,教师可以运用启发性问题,鼓励学生分享观点,比较不同解决方法,从而促使小组成员间的积极交流。教师的目标是在学生间建立起积极的合作氛围,使其从对话中汲取更多启示。教师需要引导学生发现问题解决的方法。教师应起引导作用,通过提供问题解决的框架或提示,帮助学生自主探索解决问题的途径。教师可以通过提问的方式,引导学生思考问题的步骤和策略,促使其发现问题的本质和解决的关键。这样的引导,有助于培养学生的问题解决能力和独立思考能力,使其在小组中更有自信地面对复杂的数学问题。同时,在小组合作中,学生可能会出现误导性的观点或错误的解决思路。教师要善于捕捉这些错误,并及时进行纠正。通过详细的解释、示范或提出反问,帮助学生纠正错误观念,引导重新思考问题。及时纠错,不仅能够避免学生形成错误的认知,也有助于维持小组合作的学习动力,确保学生在正确的方向上前进。

三、创设情境,激发学生兴趣

情境教学在数学教学中具有显著优势,能将抽象的数学概念融入实际情境中,使学生更容易理解和接受。例如,学习苏教版五年级下册“圆”的内容时,为激发学生兴趣,教师可以设计一个场景,在学校操场上画了一个大圆,周围摆放着几个不规则形状的多边形,三角形、长方形等。学生可以在这个情境中进行实地观察,教师询问:“在这个场景中,你们观察到圆和其他多边形有哪些相同点和不同点?”激发学生思考,学生开始注意到形状、边界和其他几何属性的异同。这样的实地观察和讨论可帮助学生更深入地理解圆与其他多边形的关系。学生在小组中合作,将观察到的相同点和不同点进行整理。教师继续提供一些指导性问题:“在你们的观察中,有哪些多边形与圆相似?”“它们有什么共同之处?而与圆最不相似的形状是什么?”通过这样的引导,学生将逐渐建立起对圆形特征的认知,也能体会到数学概念的实际应用。通过分享小组的观察结果,进行全班讨论,进一步深化学生对圆形与其他多边形关系的理解。在讨论中,教师可以引导学生总结出关键的数学概念—“圆是一种特殊的多边形,边界是连续而且相等的,与其他多边形在形状上有明显的不同。”这样的总结,将帮助学生更清晰地理解圆与其他多边形的异同之处。

学习苏教版五年级下册“折线统计图”时,教师可以设计通过情境将数学问题与学生的实际生活经验相结合,赋予数学内容更为现实的意义。身高是学生日常生活中关注的一个方面,教师可以设计一个关于身高的学习情境:学生小A每年生日时测量身高并记录在表格中,请学生把小A 6~12岁每年生日测得的身高数据制成统计表和折线统计图,引导学生主动参与,增强对数学学科的积极性。这样的情境设计,使学生直观地理解问题,将抽象的统计图与实际身高数据联系起来,提高问题的实际感和生动性。通过实际的数据表格和折线统计图,学生可以深入了解身高的变化趋势。教师的任务是引导学生仔细观察数据,分析图表中的趋势,并理解不同年龄段身高的变化。提出问题,如“在这个折线统计图中,你们能观察到身高有什么规律吗”激发学生主动思考,将数学问题联系到实际情境中。在学生深入理解折线统计图的基础上,引导其进行进一步探究,如预测未来的身高趋势、计算身高的平均值等。这样一来,学生将不仅仅是简单地学习如何制作和解读折线统计图,还能在实际情境中应用数学知识,培养实际问题解决能力。

四、结语

在小学数学教学中,教师通过设计具有挑战性的问题、引导学生合作解决问题以及创设情境激发学生兴趣等策略,不仅有助于提升学生的数学问题解决能力,培养学生的思辨与合作意识,对于进一步深化数学教育教学改革也起到积极作用。

参考文献

[1]陈芳媛,何声清.近二十年义务教育数学课程标准研究述评[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2023,36(2):86-91,107.

[2]王光明,刘静.加强核心素养导向,完善课程标准体系—《义务教育数学课程标准(2011年版)》与《义务教育数学课程标准(2022年版)》(小学部分)比较研究[J].课程·教材·教法,2022,42(7):4-11.

[3]王艳.小学数学解决问题教学策略探析[J].延边教育学院学报,2021,35(4):225-227.

[4]姜桂香.小学数学解决问题建模教学策略[J].教育观察,2019,8(15):118-119.