艺术院校环境设计专业景观规划设计生态教育模式探究论文

2024-06-29 10:48:51 来源: 作者:zhoudanni

摘要:生态文明建设的加快推进对艺术院校环境设计专业的人才培养提出了新要求。基于此,通过分析景观规划设计生态教育面临的挑战,提出优化策略。以生为本,构建适应艺术生认知特征,体现艺术院校环境设计专业特色的“三位一体”生态教育模式,探究多元化的教学方法并将其运用于实际课堂教学中,以变革传统的教育教学模式,优化教学效果。

摘要:生态文明建设的加快推进对艺术院校环境设计专业的人才培养提出了新要求。基于此,通过分析景观规划设计生态教育面临的挑战,提出优化策略。以生为本,构建适应艺术生认知特征,体现艺术院校环境设计专业特色的“三位一体”生态教育模式,探究多元化的教学方法并将其运用于实际课堂教学中,以变革传统的教育教学模式,优化教学效果。

关键词:艺术院校;环境设计专业;景观规划设计;生态教育

我国环境设计专业发展60余年,在工科、农林、艺术院校及综合性大学中皆有设置,基于专业办学背景不同,教育体系具有一定差异。艺术院校的环境设计专业在学科融合大背景下,以艺术为基,打破专业壁垒,多学科交叉,重视学生设计创新和实践能力的培养。环境设计专业内设置的景观规划设计教育教学应面向国家环境建设与生态文明建设的需求,深入贯彻落实生态文明教育,从文化根基、国家政策、专业理论、设计实践等方面全方位构建“三位一体”生态教育体系,适应艺术生“体质”,体现专业特色。

一、景观规划设计生态教育面临的挑战

(一)缺乏科学的教学体系

一些艺术院校的生态教育没有切实融入景观规划设计课程体系,仅在原有的教学框架中增设景观生态学、景观生态规划设计课程,以奠定生态学理论基础、学习景观生态设计实践方法为教学目标,但课程设置孤立,与其他景观设计专业基础课、核心课及实践课之间缺乏联系,没有形成科学的教学体系,教学定位不符合环境设计专业艺术生“体质”。景观生态学中一些宏观视角的理论和方法对于艺术生而言晦涩难懂,而教学中存在没有适宜的切入点、生硬灌输等问题。

一些艺术院校仅在大三、大四增设生态设计工作坊,以项目导学、产教融合为载体,旨在提高学生的综合素养和生态设计实践能力。由于缺乏基础理论学习,学生生态伦理、生态哲学、生态美学等知识匮乏,仅仅掌握部分景观生态设计方法和技术,这难以激发学生在生态行为方面的主动性、智力及道德自主性[1],不符合深层生态文明教育的要求。

(二)忽视对场地认知的教学

在实际教学过程中,一些授课教师忽视场地现状调研方法和应用技术的教学,导致学生该项知识和技能匮乏。然而,在实际项目中,现状调研是极为重要的环节,后续设计和实施均是在现状调研基础上开展的。前期现状调研、分析不透彻,则会导致设计时忽视场地原生资源,破坏生态平衡,违背人与自然和谐共生的理念。

二、景观规划设计生态教育策略

(一)构建科学的教学体系

要想构建科学的教学体系,则教师应深入分析学生的认知特征。由于艺术院校环境设计专业学生均来源于艺术类招生,大部分学生的性格特点、知识结构及思维方式与综合性院校学生不同,其形象思维能力较强,逻辑思维较差,难以适应传统的生态理论授课、实验研究、数据分析。

根据对学生认知特征的分析,艺术院校的生态教育应采用渐进式教学以提高学生的知识接受度。基于此,找到适宜的切入点尤为重要。教师可由生态因子和生态要素切入,带领学生认知自然生态的构成,理解自然生态的发展。教师也可由基本用地单元(微系统)切入,从与人们生活相近的小尺度空间开始,逐步延伸出巨系统环境问题[2]。教师应带领学生学习景观生态设计的原理与方法,将此内容分散至不同类型的景观设计课程中,基于尺度构建教学序列。通过阶梯式的学习和设计实践,教师可较好地培养学生的生态自觉,提高学生设计的主动性。环境设计的设计研究和社会实践应指向人居环境微观系统,即小尺度计量客观物质形态和近距离空间主观感知体验[3]。因此,艺术院校环境设计专业景观生态设计教学重点应关注微观系统,解决贴近实际生活的问题。

(二)重视场地认知教学

教师应将对场地原生资源的调研和分析作为教学重点内容。学校可设置场地认知课程,由教师系统性地梳理和分析场地中地形、水体、植被等原生资源,带领学生进行实地调研,在实地调研中引导学生感知场地,提高学习兴趣,学习场地勘察、分析的理论知识和技术方法。在广场、公园、居住区等不同类型景观设计中,教师可引导学生结合案例进一步学习依据场地分析生成设计思路的方法,以保护自然生态,传承文脉,展现场地特色。

在这一方面,中央美术学院的做法值得借鉴。其针对艺术院校的生源特点,基于场地感知,建立“行走—感知—设计”的特色教学体系。其中,“行走—感知”充分发挥艺术生感知能力强的优点,高度重视场地调研、梳理;在“感知”过程中,学生根据场地调研,确立设计方向;“感知—设计”探讨保护原貌与设计改变的关系,强调“被动式”土地适应性的设计方法应用[4]。

(三)以生态美育为核心

教师教学需以生态美育为核心,引领学生认识到审美应具有生态性,强调自然生态的和谐性、人文美和自然美的动态平衡性与可持续发展。在生态伦理观指导下,景观构筑的美不再由是否唯美、浪漫、如同风景画一般而决定,而是以与自然和谐为先决条件,引导学生建立生态美学审美观,培养学生营造场地生态美的能力。

三、艺术院校环境设计专业景观规划设计生态教育模式及其应用

(一)“三位一体”教育模式

第一,价值引领。立德树人、德育为先,首先要培养学生的社会责任感,引导其致力于用设计解决人居环境的问题。树立正确的设计观念,即生态伦理观,以生态伦理观指导和渗透知识传授和能力培养,建立全过程培养体系。在通识课中,教师可侧重以儒、道生态伦理思想展开教学。学校可增设一门有关生态伦理的价值导向类课程,也可组织学生深入传统村落研学,通过实地调研、研讨,引导学生认知生态要素和空间构建的隐形逻辑,感知生态寓意、生态情怀与生态自觉。

第二,知识传授。我国传统人居环境建造体现了丰富的人文内涵,是在生态文化和诗画意蕴等多重语境下构建的复合空间。要想真正理解物质和非物质空间构建的逻辑,则需要具有扎实的人文基础。艺术院校部分学生人文基础薄弱,只关注空间的表面形式,不理解其中的逻辑。因此,学生不仅需要重视专业基础,还需要加强与专业有关的文、史、哲的学习,提高通识课与专业课的串联度,学以致用。

专业课知识内容由“课程群+专题”组成,大一设置课程群,教学重点为景观空间的功能、尺度、序列、形式及景观构成要素。教师需深化学生对生态的认知,从生态因子、生态要素切入,帮助学生理解生态语汇。大二、大三设置专题,学习不同类型景观的设计方法。重视场地调研和分析,深入实地调研,运用生态技术和分析方法充分感知场地。基于对场地多维度的感知和分析,从生态文化层面系统学习不同类型景观的生态适应性设计方法。鼓励学生从传统营造学、造园学中获取营养。专题作业由教师提供多个方向,其中包括具有实验性和探索性的主题,体现课程教学的高阶性。学生可根据兴趣和专业能力选择,进一步开展理论知识和技术方法的自主学习。

第三,能力培养。专题中设置项目训练,重点培养学生的场地调研和分析能力、对景观空间的思辨和设计能力。注重培养学生严谨的理性思维,强调遵循国标规范、地方和行业标准。注重培养学生设计表达的能力,除了图面的设计表达,还应重视学生项目汇报的能力锻炼。

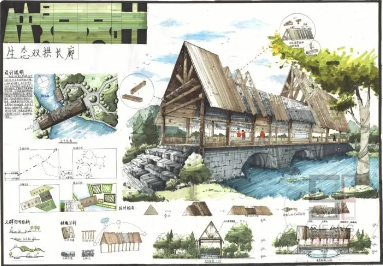

大四结合毕业设计开设校企合作开放式工作坊,教育教学紧扣生态文明建设、乡村振兴等国家战略和人居环境问题,重点锻炼学生的设计实践能力。参加工作坊的学生采取分组的方式,工作坊配备主课教师和行业导师。主课教师进行配套的理论教学,负责引导学生灵活运用所学知识。行业导师由企业技术总监或具有5年以上项目经验的设计师担任,负责统筹全局,严格把控项目的可实施性。学生在行业导师的带领下体验项目设计过程,提高沟通、解决问题、团队协作等综合能力。工作坊教学注重学生在实践中生成高层次的空间认知,使学生在结合实际的同时,提高空间艺术创造力。

(二)多元化、个性化教学模式

教师可充分利用线上优质资源和教学平台,建立数字课堂,教学活动分为课前、课中及课后三个基本环节。课前将教学课件、视频等教学资料上传到网络平台,设计从初级到高阶的多层次任务和制订学习计划,引导学生根据个性化需求展开学习。设置开放性讨论帖在线测试,引导学生进行思考、讨论。课中讲授重难点,答疑解惑。采用翻转课堂的形式,组织学生汇报学习成果。课后督促学生绘制认知地图,深化知识理解、记忆,并在课后根据教学评价和教学数据反馈进行教学反思。

四、景观规划设计生态教育实践

教师可将景观生态学知识和景观生态设计方法融入景观设计初步、绿化与植物配置、居住区景观设计、城市公园景观设计等课程中。其中,绿化与植物配置是环境设计专业重要的专业教育必修课,于大二下学期开设。

(一)教学目标

课程体系贯彻生态文明建设践行“绿水青山就是金山银山”的理念,推动绿色发展,谋求人与自然和谐共生。课程教学应使学生理解作为绿色基础设施的植物景观的重要性,掌握植物配置丰富的人文内涵、功能、形式及设计方法等基础知识,掌握常用植物的生物学习性、生态学特性及设计特性,在生态伦理观指导下,根据功能类型、造景需求、立地环境合理设计配置植物,感知植物景观设计的生态思想和生态美学的审美意境。

(二)教学方法

课程充分利用线上优质资源和教学平台,例如北京林业大学植物景观规划设计导论、同济大学园林植物景观学原理与方法等线上资源,引导学生自主学习。课堂着重讲解重点内容,帮助学生厘清学习思路。课后督促学生完成拓展学习并完善课堂笔记,深化知识理解、记忆。同时,课程重视以调研、认知实习驱动知识理解,通过调研本地道路、广场、公园、居住区植物景观设计,使学生深入学习不同类型植物景观设计的空间要素、配置方法及规范要求,邀请设计行业技术负责人讲解生态设计要点和工程技术。

课程模拟项目设计,要求学生独立完成场地植物景观设计和制图,选择地块中的花境部分,让学生深化设计并完成施工,体会从方案设计到建成的全过程。课程中举办特色活动,邀请园艺专业的行业人士进一步讲授花境植物的品种、设计方法及栽植、养护要点,并指导学生栽植、养护花境植物。结课作业举办课业展,邀请行业导师、专业教师进行综合点评。

(三)教学反馈

以学生为主体,多元化的教学方法和丰富有趣的教学活动取得了良好的成效,学生在学习过程中体现了较强的自主性和学习兴趣,积极完成多层次学习任务,掌握植物景观设计基础知识和设计方法。在项目设计实践中,学生生成“场地—思辨—设计”高层次认知,感悟植物配置的艺术、文化意蕴,构建理性的设计思维。

综上所述,艺术院校的景观规划设计生态教育应基于学生的认知特征,将艺术感染力、设计创造力与工科的严谨、科学有机结合起来,注重引导学生树立生态伦理观,通过多样化、多层次、多模块教学培养学生的生态认知、生态设计能力,使学生掌握一定的生态技术。这有助于满足社会发展的实际需求,培养具有生态责任、创新设计能力、技术熟练的高质量景观规划设计和管理人才。

参考文献:

[1]于冬波,薛进芝.艺术院校本科风景园林学科生态教育课研究[J].湖南包装,2021(4):163-165,171.

[2]王晓燕.景观设计课程中微系统生态意识的培养[J].艺术教育,2013(11):166-167.

[3]郑曙旸.中国环境设计研究60年[J].装饰,2019(10):12-19.

[4]丁圆.感知风景园林:艺术院校风景园林设计教学探索[J].中国园林,2021(11):23-27.