新文科背景下的课程思政实践论文

2024-06-28 10:15:48 来源: 作者:zhoudanni

摘要:课程思政是落实立德树人根本任务的战略举措,借助专业课教学开展思政教育已成为高校思政教育研究热点。基于此,以秘书学概论课程为例进行创新实践,提炼出政治认同、职业道德、专业归属、文化自信等思政元素,通过创新教学方法,持续总结反思,探索开展秘书学专业秘书学概论课程思政建设的实施路径,旨在为秘书学专业其他课程推进课程思政建设提供参考。

摘要:课程思政是落实立德树人根本任务的战略举措,借助专业课教学开展思政教育已成为高校思政教育研究热点。基于此,以秘书学概论课程为例进行创新实践,提炼出政治认同、职业道德、专业归属、文化自信等思政元素,通过创新教学方法,持续总结反思,探索开展秘书学专业秘书学概论课程思政建设的实施路径,旨在为秘书学专业其他课程推进课程思政建设提供参考。

关键词:课程思政;秘书学;新文科;教学实践

一、课程思政教学改革的必要性

立德树人是高等教育的根本任务,课程思政是落实立德树人根本任务的战略举措。思政教育的水平和质量关系到“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的根本问题。秘书学专业需要切实落实立德树人这一任务,将课程思政贯穿专业教学的全过程,为提高秘书学专业人才培养质量提供支撑。特别是在当前新文科建设的大背景下,学科交叉、知识运用、探索创新成为文科教育的特征,高层次人才培养的竞争比以往更加激烈。如何充分挖掘专业课程中蕴含的思政元素,培养高层次的秘书学人才,成为新时代秘书学专业课程思政教学改革面临的重要课题。

因此,本文以秘书学概论课程为例,进行秘书学专业课程思政建设探索与实践,确立新目标,探索新路径,重构教学内容,发挥课程思政在专业课教学中立德树人的重要作用,以期为相关专业课程思政教学改革提供参考。

二、将思想政治教育融入专业教学的路径

对于高校教师而言,课程思政是一种教育观念和思维方式的更新。因此,秘书学专业教师应结合学生学情与学院办学实际,科学设计思政教育目标。

秘书学概论课程是秘书学专业学生第一学期学习的课程。大一新生具有思维活跃、涉猎广泛、好奇心强等特点。同时,作为新生,学生对于秘书学专业的认知较为局限,尚没有树立起相应的职业自信,也没有建立起专业归属感。因此,针对秘书学专业大一新生的学情,结合学院办学定位,提炼出政治认同、职业道德、专业归属、文化自信等思政元素,将其有效融入秘书学专业知识体系,在进行知识传授的同时实现价值引领。

(一)构建政治认同,培养制度自信

大学生是中国特色社会主义事业的建设者和接班人,是未来的国家栋梁。秘书学专业的学生未来可能是企事业单位领导的助手,也有可能成为国家干部队伍的中流砥柱。因此,秘书学概论课程教师应注重课程内容的价值引领作用,构建政治认同,培养制度自信。

教师在教学中应以马克思主义世界观和方法论为指导。马克思主义是中国共产党的指导思想,“对马克思主义的信仰、对社会主义和共产主义的信念是中国共产党人的政治灵魂和精神支柱”[1]。马克思主义理论中的对立统一规律是唯物辩证法科学体系的核心,它揭示了事物与事物间普遍联系的实质和内容,揭示了事物发展变化的内在源泉。教师可以在教学中运用对立统一规律,让学生深刻地认识到秘书工作各要素间的联系和关系,使学生正确理解和把握秘书工作的一般规律。例如,可运用对立统一规律引导学生认识秘书工作被动性与主动性的关系问题。从根本上说,秘书处在从属和被动的位置,发挥着参谋、助手、“桥梁”、“纽带”、“喉舌”和“耳目”等作用。但同时,秘书的许多被动性工作,又需要主动地去做,因为秘书工作做得好坏,在很大程度上取决于其助手作用发挥得是否到位。因此,秘书工作既有被动的一面,又有主动的一面,教师应让学生明确秘书工作的特征是被动性与主动性的辩证统一。

(二)使学生强化职业道德,坚定文化自信

首先,在秘书素质体系中,职业道德是最根本、最重要的构成因素,是知识、能力、心理等其他构成因素的核心和灵魂。遵纪守法、廉洁奉公、诚实守信、默默奉献,这些都是秘书重要的职业道德规范。教师在教学中可选取真实的“秘书腐败”案例,通过分析指出,某些秘书丧失了理想信念,利用职务之便,严重损害了国家和人民群众的利益,其必将被人民唾弃。基于此,告诫学生,秘书工作的特殊性决定了权力和资源会伴随而来,面对巨大利益的诱惑,秘书应心无杂念、宁静淡泊、任劳任怨,把默默奉献作为自己的职业信条,树立正确的世界观、人生观、价值观。

其次,秘书学具有人文性,教师在秘书学概论课程教学中既要培养学生的秘书职业能力,又要注重强化价值引领。课程内容设计应充分体现课程的文化属性,运用所涉及的历史和文化资源,深入挖掘其中蕴含的人文精神、价值理念、道德规范等,培养学生的审美情趣等人文素养,坚定学生的文化自信。例如,在讲述秘书职业道德时,教师可以引用“秉笔直书”的故事,以齐太史兄弟不畏强权、前仆后继、秉笔直书的义举,给学生以鼓舞和启发,鼓励学生实事求是、勇敢地去追求和坚持真理;用李世民和魏征这对圣君与贤臣的故事,说明领导与秘书之间相互成就的关系。

(三)使学生树立职业信心和正确的职业价值观

在秘书学专业教学中,如何引导学生爱岗敬业,建立起专业归属感与职业荣誉感,是授课教师要研究的重要课题。在秘书学概论“秘书角色”这一章中,教师可带领学生辨析社会对秘书的认知偏差,带领学生回顾秘书学发展史,让学生认识到,“秘书”这一群体在漫长的历史进程中形成了如忠诚服务、埋头苦干、淡泊名利、任劳任怨、秉笔直书、能参善谋等职业素养。教师可通过介绍古代从事过相当于秘书工作的历史名人,培养学生的职业认同与文化自信,引导学生以历史名人为榜样,勤奋学习,努力为社会做贡献。另外,教师可引导学生开展话题讨论,促使学生树立正确的职业价值观。例如,教师可引导学生讨论“秘书是不是吃青春饭的职业”这一论题,让学生自由发表见解,之后以比尔·盖茨聘用中年女秘书露宝的事情为例,告诉学生,真正优秀的企业在选用秘书时会重视其阅历、经验和实际能力,秘书绝不是依靠年轻美貌吃饭的职业,真本事、强能力才是胜任秘书工作的保证。

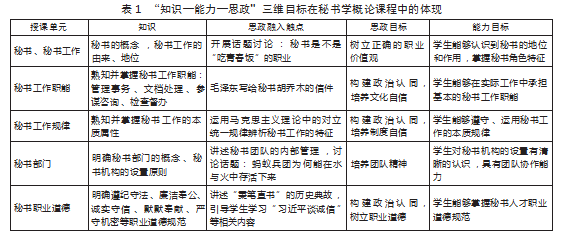

根据以上内容,并结合“知识—能力—思政”三维目标,分析将思政教育融入秘书学专业秘书学概论课程的路径,如表1所示。

三、创新教学方法,提升育人效果

(一)采用问题式、案例式和场景式的情境教学模式

情境认知与学习理论认为,有意义的学习是学习者主动建构知识的过程。也就是说,学习不是被动的接受,学生的学习积极性被调动起来,在学生主动参与构建知识的过程中,学习的意义也在形成[2]。在秘书学概论课程教学过程中,教师应转变思想观念,以学生为主体,科学设计整个学习过程。教师应根据教学内容,创设出问题式、案例式的学习情境,设计出蕴含思政教育意义的讨论话题,在讨论中激发学生思考,促使其在讨论中深化对知识点的理解,并在师生互动、生生互动中,将思政元素自然而然地纳入自身的认知结构。同时,教师作为探究式教学的主导者,还需要对整个教学过程进行掌控和跟踪,了解学生在各教学环节中的表现以及遇到的问题,并及时答疑解惑。这种教学方法可以让学生自主发现知识、获得结论,使学生充满成就感。

(二)通过实践型作业和训练,实现理论性知识的迁移

秘书学是一个应用色彩鲜明的专业,其实践教学的开展对人才培养具有重要意义。教师需要明确,价值观念的塑造不仅仅应该体现在学生的头脑中,更需要促使学生到实践中去加以淬炼。以秘书学概论课程教学为例,一方面,教师应布置若干实践型作业,如课堂演讲、秘书工作情景拍摄与展现、小课题调查研究等,使学生在实践中不断地消化、体验、巩固课堂所学;另一方面,教师还应组织学生参与相关的专业竞赛,以赛促教、以赛促学,培养学生分工合作、齐心协力的精神,训练学生锲而不舍、永不言败的心理素质和抗压能力,使学生体悟使命感和责任感,培育学生艰苦奋斗的实干精神。

四、课程思政实施应注意的问题

课程思政的实施是一项复杂的系统工程,是一项具有艺术性的工作,不仅需要授课教师对思政内涵深刻把握,对授课内容熟练掌握,还需要授课教师在教学过程中不断反思、总结、实践,逐步提升思政教学能力。

(一)应该对思政元素进行挖掘、提炼、加工

课程中的思政元素并非直接显露在课程内容中,而是蕴藏在知识理论深处,要想凸显专业课程的育人功能,重点在于对课程知识中的思政元素进行挖掘、提炼和加工[3]。可以说,思政元素的挖掘是课程思政建设的关键环节,也是课程思政建设的难点。

以秘书学概论课程为例,首先,授课团队应集体备课,发挥团队的力量,准确把握思政元素的内涵。马克思主义世界观与方法论、社会主义核心价值观,都是可以深入挖掘的思政要点。其次,应准确把握课程中蕴含的思政元素。只有那些进入课程领域、与课程知识相关联的思政元素,才是现实的课程思政元素,否则强行融入,可能会因过于生硬而引发学生的逆反心理。在秘书学概论课程教学中的所有思政元素都应与专业知识紧密相连,教师应在实现知识传授的同时,实现潜移默化的价值引导。

(二)注重应用新文科背景下“问题导向”的思维范式

传统分科体制下,各学科专业之间存在明显的界限。新文科突破了传统文科的思维范式,以交叉与融合为主要途径,以问题解决为最终旨归。以秘书学专业为例,基于管理学、领导科学、社会学、行为科学、哲学、心理学、经济学等学科的交叉融合,带来了秘书学的知识重构。因此,在教学过程中,教师应充分整合各学科知识,带领学生运用各科知识解决秘书学的现实问题[4]。教师不但要将秘书学专业知识、思政元素融会贯通,更需要与时俱进,掌握教学规律,熟练运用各种创新教学方法,在问题的解决与讨论中,搭建课程教学和思政育人的平台[5]。

综上所述,秘书学概论课程是秘书学专业核心课程之一。授课教师需要提高课程育人的站位,坚持“高阶性、创新性和挑战度”的“金课”标准[6],敢于推动课程教学改革,深入挖掘教学内容中所蕴含的思政教育元素,实现课程思政的协同育人效应。

参考文献:

[1]艾四林.伟大建党精神集中体现了马克思主义世界观和方法论[J].学习月刊,2021(8):9-10.

[2]郝旭光.布鲁纳的“认知—结构”论对教学创新的启示[J].国际商务(对外经济贸易大学学报),2002(4):61-65.

[3]许家烨.论课程思政实施中德育元素的挖掘[J].思想理论教育,2021(1):70-74.

[4]黄启兵,田晓明.“新文科”的来源、特性及建设路径[J].苏州大学学报(教育科学版),2020(2):75-83.

[5]王文静.情境认知与学习理论:对建构主义的发展[J].全球教育展望,2005(4):56-59,33.

[6]吴岩.建设中国“金课”[J].中国大学教学,2018(12):4-9.