新时代背景下结构力学课程思政教学探索论文

2024-06-28 10:04:11 来源: 作者:zhoudanni

摘要:新时代对德才兼备的新型工程人才培养提出了更高的要求,为了满足这一要求,需要进一步明晰传统工程教育中思政教育的主线。基于此,从教学目标设定、思政元素挖掘、教学方法调整、考核评价方式创新等方面,探讨应用型本科院校结合面向工程应用的结构力学课程培养目标进行课程思政建设的路径,以经典工程案例和学生熟悉的人物故事为载体,综合采用案例式、实践式、竞赛机制等教学方式,旨在提高课程的教学效果,切实落实立德树人的根本任务。

摘要:新时代对德才兼备的新型工程人才培养提出了更高的要求,为了满足这一要求,需要进一步明晰传统工程教育中思政教育的主线。基于此,从教学目标设定、思政元素挖掘、教学方法调整、考核评价方式创新等方面,探讨应用型本科院校结合面向工程应用的结构力学课程培养目标进行课程思政建设的路径,以经典工程案例和学生熟悉的人物故事为载体,综合采用案例式、实践式、竞赛机制等教学方式,旨在提高课程的教学效果,切实落实立德树人的根本任务。

关键词:结构力学;课程建设;课程思政

习近平总书记在党的二十大报告中强调:“全面建设社会主义现代化国家,必须坚持中国特色社会主义文化发展道路,增强文化自信,围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象建设社会主义文化强国……增强实现中华民族伟大复兴的精神力量。”[1]党的二十大提出的“育新人”理念,是教育与塑造大学生的重要思想武器。作为土木类专业核心课程的结构力学,不仅为后续专业课程的学习提供必需的基础知识和计算理论,也为解决实际工程问题提供方法。因此,应该将“育新人”理念全面融入结构力学课程思政教学中,培养能够全面推进中国式现代化、能够实现中华民族伟大复兴的一代代“新人”。

本文旨在探索结合结构力学课程特点和应用型院校土木工程专业人才培养目标的结构力学课程思政建设路径。深入分析课程教学内容和育人目标,结合实际教学需求,提出有针对性的课程思政建设方案,以期通过这一路径的实施,能够更好地实现“学以致用,勇于担当”的课程育人目标,培养出具备高尚道德情操、扎实专业知识和强烈社会责任感的土木工程人才。

一、结构力学课程目标及思政元素融合

结构力学课程是土木工程专业的学科基础课,主要讨论各类杆件结构的几何组成规律及其在各种外界因素(荷载、温度变化及支座移动等)影响下的内力、变形和稳定性。课程目标包括三个方面。一是知识传授:掌握各类杆件结构的内力、位移及稳定性的计算原理和方法,熟悉各类结构的受力特点和性能,从而为学习后续专业课程及进行结构分析、设计和科学研究奠定重要的基础。二是能力培养:具备将实际工程问题抽象为相应力学模型并能选用相应结构力学方法或常用力学计算软件进行结构的力学分析及计算的基本能力。三是价值引领:通过融入各类课程思政元素,让学生领略力学智慧,培养科学思维和探索精神;厚植工程伦理,培养职业素养、工匠精神。

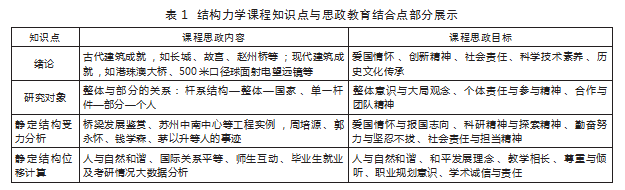

结构力学课程以课程思政为载体,探索知识传授、能力培养与价值引领相结合的有效路径,通过理论讲解和典型案例分析,结合教学目标,广泛挖掘课程各章节知识点中存在的思政元素(见表1),实现课程与思政教育同向同行、同频共振。

二、结构力学课程融入思政元素的育人路径

(一)以“大国工匠”事迹为楷模,铸就爱国主义情怀

在土木工程行业中,众多德才兼备的“匠人”不仅展示了高超的技术水平,更传递出对职业的敬畏和追求卓越的精神。分享他们在工程修建过程中如何解决技术难题等经验,激发学生的创新意识,培养学生不畏艰辛、追求卓越的职业素养。同时,鼓励学生关注身边的土木工程行业人员及其职业发展,分享他们的故事,以深入了解行业,培养正确的职业观和终身学习意识。

比如,港珠澳大桥总设计师孟凡超为港珠澳大桥“痴狂”15年[2-3]。习近平总书记高度评价孟凡超及港珠澳大桥的建设者:“港珠澳大桥的建设创下多项世界之最,非常了不起,体现了一个国家逢山开路、遇水架桥的奋斗精神,体现了我国的综合国力和自主创新能力,体现了勇创世界一流的民族志气。”[4]融入这样的实例,能让学生更直观地感受到工匠精神的力量,激发他们的爱国情怀和职业追求。

(二)融入“大国工程”成就,丰富文化自信内涵

在工程建设领域,我国在面对一些被国外技术垄断的“卡脖子”问题时,国内工程领域的专家学者不畏艰难,奋力攻关,成功攻克了一项项技术难题。这不仅助力了超级工程的顺利竣工,也推动了学科的进一步发展。对这些实例的介绍,能够增强学生的民族自信、专业认同感和自豪感,进而点燃他们的爱国热情,唤醒他们报效祖国的使命担当,培养学生的专业热情和工匠精神。

以结构力学中的内力计算问题为例,可以引入杨浦大桥的工程实例来辅助教学。在杨浦大桥的设计过程中,总设计师林元培遇到了桥梁内力计算的难题,创造性地提出了全新理论——空间结构稳定理论,成功解决了大桥的内力计算难题,其准确度远远超过了外国专家的计算结果,并赢得了国际桥梁专家的高度赞扬与肯定[5]。这一实例的介绍,使学生切身体验到创新在理论学习中的重要性,并领会到结构力学的课程学习不仅在于记忆理论知识本身,更在于知识的活学活用。

(三)引入事故案例分析,强化工程伦理理念

在土木工程建设过程中,必须时刻保持警惕,不能存在丝毫的侥幸心理。引入事故案例的分析,能够帮助学生明确自身的价值和社会定位,并确立工程伦理的观念,深刻理解工程师的社会责任。

以2008年四川汶川大地震为例,此次地震造成大量人员伤亡和巨大经济损失。其中的主要原因是房屋倒塌,这也暴露出了一些工程质量和设计问题。通过这个案例,让土木工程专业学生对最基本的灾害、建筑结构与伤亡损失之间的关系进行深入思考,让他们明白安全可靠的房屋对于减少地震灾害和人员伤亡的重要性,一个精确合理的计算模型是建筑结构安全可靠的保证[6]。

三、结构力学课程思政教学设计方法

(一)案例教学法

将结构力学知识点与工程案例紧密联系,挖掘案例中蕴含的力学基本原理,通过启发引导式的授课方式培养学生运用理论知识分析解决实际工程问题的工程思维和科学方法,培养学生科技报国的家国情怀。

比如,通过京张高铁的建设引出中国速度和中国力量,让学生了解到一座座宏伟的高铁桥梁凝聚了一代又一代土木人的智慧和创新。第一,激发兴趣、明确目标:如何计算连续桥梁的内力进行高铁桥梁的设计?让学生在感受民族自豪的同时,思考土木工程师的职业使命。第二,启发引导、分析问题:超静定结构的内力求解是面临的未知工程问题,如何利用已经掌握的静定结构的知识来分析求解呢?采用启发引导式的教学方法培养学生的工程思维和解决实际问题的能力。第三,提炼总结基本原理:让学生通过上述问题求解思路提炼总结出力学的基本原理,区别于教师直接讲授给学生,通过教师的引导让学生完成知识的构建,从而提高学生总结归纳的能力。第四,夯实基础、强化提高:通过设问,让学生深入思考力学基本原理背后蕴含的重点问题,培养学生敢于反思和质疑的终身学习能力。

(二)实践教学法

新时代土木工程学科发展中,结构力学理论不变,但教师的教学方式方法要创新,学生的学习方法要创新,要注重培养学生的创新能力、团队协作能力和临场应变能力。依托校内外实践教学基地及校企合作课程,将大学生科研训练纳入课程实践教学环节,并进行多元化的选题、分层分类指导,加强过程监督,注重学思结合、知行统一,探索大专业背景下专业基础课与工程实际、科研创新接轨的实践教学新模式。

(三)竞赛机制

教师组织学生参加结构设计大赛,培养学生以人为本、爱国敬业的工匠精神和程序公正的社会责任意识,从学科实践中分享独特的学习经验、人生体悟、事业感受。参加竞赛可以培养学生诚信友善、团结协作、包容尊重、谦虚守信的处世之道,使学生掌握科学的方法,为其一生成长奠定科学的思想基础,将价值导向与知识传授相融合,实现课程思政的教学目标,弘扬社会主义核心价值观。

四、以立德树人任务为引领,创新课程思政评价机制

(一)过程表现

在日常教学中,引入典型的工程建设成就、历史建筑文物、工程事故及实际工程技术难题等案例,通过分组讨论的方式观察学生的表现。这种考核方式不仅能考查学生的专业知识,也能考查他们的责任意识、政治意识、道德意识等。这种方式可以更加全面地评价学生的学习成果,并促进学生的全面发展。

(二)期末考核

在期末考试中,增设开放性讨论类题目,要求学生就相关案例展开专业和思政论述。这种考试形式不仅能够让教师了解学生对基础知识的掌握程度,还能对他们的世界观、人生观和价值观进行评判。对知识和价值的双重考核,能够使课程思政合理科学地融入学科教学,并不断提升教学质量。

为了适应新时代高校思政教育需求,本文结合应用型院校办学定位,针对土木工程专业培养目标,以结构力学课程为实施对象,提出了具体的课程思政实施方案,通过设定教学目标、挖掘思政元素、调整教学方法和创新考核方式等一系列措施,努力将课程思政教育与课程教学有机结合。

综上所述,要想实现课程思政与结构力学的有机结合,就要持续分析和探索二者之间的契合点,将相关的思政内容融入其中。这样才能够真正提高学生的专业水平和技能,使其树立正确的课程思政理念,并培养其良好的道德品质。同时,在授课过程中,教师应发挥自身的引导作用,通过设计丰富多彩的教学活动提高学生的参与度。只有这样,学生才能在轻松愉悦的学习氛围中,自然而然地吸收课程思政元素,最终成长为德才兼备的优秀人才。

参考文献:

[1]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗:在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2022.

[2]喻思南.与桥梁结缘40多年[N].人民日报,2023-08-25(6).

[3]孟凡超,刘明虎.基于港珠澳大桥的桥梁强国建设路径[J].重庆交通大学学报(自然科学版),2021(10):14-19,51.

[4]佘映薇,罗汉章,张伟宁,等.港珠澳大桥:一桥跨三地联通大未来[N].珠海特区报,2023-10-23(10).

[5]林元培,李文褀.从中国第一到世界第一:林元培的桥梁设计人生[J].档案春秋,2018(3):4-9.

[6]谢礼立.汶川地震工程震害及震后恢复重建研究报告[R/OL].[2023-11-06].