“双一流”背景下研究生培养模式探索论文

2024-06-24 14:21:42 来源: 作者:zhoudanni

摘要:以调研和分析为基础,找出环境科学与工程专业研究生教育目前存在的主要问题,再以桂林理工大学环境科学与工程专业研究生人才培养为例,探索和思考“双一流”教育改革背景下的创新型人才培养新模式,从人才培养目标调整、课程体系优化、课堂教学方式创新、师资队伍保障、学术氛围营造等方面构建环境科学与工程专业创新型人才培养机制,以提升研究生的创新能力,促进学生知识学习与科学研究能力培养的有机结合,为地方高校专业创新型研究生培养提供借鉴和示范。

摘要:以调研和分析为基础,找出环境科学与工程专业研究生教育目前存在的主要问题,再以桂林理工大学环境科学与工程专业研究生人才培养为例,探索和思考“双一流”教育改革背景下的创新型人才培养新模式,从人才培养目标调整、课程体系优化、课堂教学方式创新、师资队伍保障、学术氛围营造等方面构建环境科学与工程专业创新型人才培养机制,以提升研究生的创新能力,促进学生知识学习与科学研究能力培养的有机结合,为地方高校专业创新型研究生培养提供借鉴和示范。

关键词:“双一流”;创新型研究生;人才培养

随着社会经济的发展和科学技术的不断进步,创新型教育作为一种全新的教育理念,旨在使学生树立创新意识、培养创新精神、掌握创新方法、锻炼创新思维、提高创新能力。人才是第一资源。2016年,在全国高校思想政治工作会议上,习近平总书记指出:“只有培养出一流人才的高校,才能够成为世界一流大学。办好我国高校,办出世界一流大学,必须牢牢抓住全面提高人才培养能力这个核心点。”创新型人才的培养是“双一流”高校的职能所在,也是建设世界人才中心和创新高地的必由路径。

桂林理工大学是广西最早建立环境科学与工程学科的学校,2018年环境科学与工程学科入选广西“双一流”学科。在研究生培养方面,在传统的人才培养模式指导下,其虽然取得了不错的成绩,但也存在不少问题,比如优秀生源不足、导师队伍建设滞后、教育经费不足、硬件设施不完善等。

为解决以上问题,研究生人才培养在“双一流”背景下必须进行创新与改革,需要结合学校定位和专业需求确立研究生教育目标,探索符合“双一流”建设方向的研究生教学模式与方法,构建系统的创新型人才培养教育新体系,为国家攻克尖端技术难题提供持续的人才支撑与储备[1]。

一、环境科学与工程专业研究生教育目前存在的主要问题

通过充分调研,笔者了解到地方高校因受地理位置、学校品牌、教育经费、生源质量等诸多方面的影响,在国内高校的竞争中整体处于劣势[2]。与传统名校的环境学科相比,地方高校环境类学科的研究生培养面临着许多挑战与困境。

(一)研究生育人体系单一

传统的研究生培养模式育人体系单一,只注重课程知识的系统性,忽视了价值引领和价值观塑造,与产业和实践的发展相脱节,强调专业技能的训练,忽视了综合能力和素养的培养。

(二)研究生教学资源单一

首先,研究生教育基本全部靠校内专业课教师授课,教学内容的深度和广度严重受限。其次,基本都是专业课教师线下授课,极少使用线上资源,教学质量的提升也严重受限。

(三)理论课程与其他课程相脱节

理论课程的设置,只注重本专业课程的知识,往往与人文社会科学知识、自然科学知识等其他专业知识,以及创新能力与实践技能培养相脱节。

二、桂林理工大学环境科学与工程专业研究生课程体系改革的具体措施

(一)制度创新,解决课程育人体系单一的问题

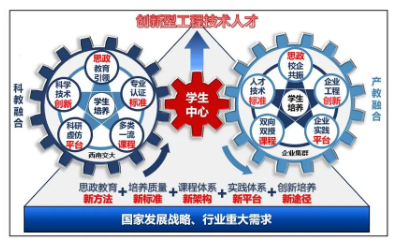

认真学习国家与地方政府的有关文件精神,明确新技术、新业态、新模式、新产业发展驱动下的环境类学科发展方向和人才培养标准,成功探索了以“学科—专业—课程”一体化建设推动环境类学科升级改造的实施路径;深化产教融合,构建“政—产—学—研—用”多主体协同育人体系,建立新型信息、人才、技术与资源共享机制,完善产教融合协同育人机制,构建高等教育与产业集群联动发展机制。

(二)全面改革课程体系,解决教学资源单一的问题

整合优质资源,拓展课程内容的深度和广度。整合“政、企、校、所”的平台和人才资源,发挥3个广西示范性研究生联合培养基地的协同优势,共建研究生课程1门;实施“顶尖学者授课计划”,聘任了含两院院士和外籍院士在内20余名高水平学者讲授学科前沿课程。

改革教学方法,提升教学质量和效果。着眼提高课堂效率,建立课堂标准,实时掌握学情,以“启发—引导—讨论—总结—展望”的形式教学,提高研究生课程的先进性、融入性、实用性和学生的积极性[3]。完成授课教师网络教学能力培训全覆盖,利用中国大学MOOC(慕课)、雨课堂等平台开展网络教学,建成国家级线上一流课程1门、国家级线上线下混合一流课程2门。

跨学科组团队,补齐课程群授课质量短板。基于学科方向,遴选地学、化学、生态学等研究方向的教师,组建了13个教学科研融合发展课题组。课题组组织跨学科的科学研究,并负责该学科方向的融合式课程群建设与研究生综合素质培养,将跨学科的最新研究成果快速融入教学内容中,形成跨学科、高水平、高质量的课程授课质量发展长效机制,提升了“教学—科研—资源”的配置水平。

(三)融合共建,解决理论课程与其他课程脱节的问题

一是理论课程体系的融合共建。整合人文学科,构建环境类学科特色的工具性知识、人文社会科学知识、自然科学知识、专业知识、创新能力与实践技能(社会实践、工程实践、会议交流、科技竞赛)的模块化课程体系[4]。融合外语学科,实施环境类专业特色的研究生优质课程和双语课程建设,加强学术/讲座活动互动,提升研究生的基础科学素质。

二是与高校共赢共建。邀请国内外知名专家学者,开设研究生课程(如有机污染化学进展等),提升专业课程内容的广度和深度。

三、构建“五协同”专业学位研究生育人新模式

构建“五协同”专业学位研究生育人新模式,将协同育人贯穿专业学位研究生培养全过程。

校—校协同:以外聘导师和联合培养的学生为纽带,与清华大学、浙江大学、中山大学、井冈山大学、北部湾大学、爱尔兰科克大学、加拿大温莎大学等联合培养单位建立研究生联合培养平台,参与兄弟院校的重大科研项目,学习兄弟院校的研究生培养经验,提高本专业的管理水平、学术水平、研究水平。

校—所协同:与中国地质科学院岩溶地质研究所、广东省科学院生态环境与土壤研究所、中国科学院生态环境研究中心、中国环境科学研究院、广东省科学院微生物研究所、中国科学院水生生物研究所等科研院所建立长期稳定的合作关系。

校—地协同:以服务地方经济为目的,以广西创新驱动重大专项研究“广西农田重金属污染防治关键技术研究及应用示范”等重大课题为切入点,和地方政府共建农田重金属污染修复等校—地协同科研平台和研究生工作站,在桂林市阳朔县思的村建成了农田重金属污染修复示范基地,使科研成果直接服务于地方经济社会发展,推动产业发展。

校—企协同:利用校友资源,与广西知名环保企业博世科环保科技公司、中国宜兴环保科技工业园发展集团、桂林市排水公司等企业共同合作,建立多个实践基地,开展实践教学和科研合作,提高产学研结合能力、技术应用能力。与广西水文地质工程地质队、北控水务集团有限公司等知名企业签订了校企战略合作协议。与广西博世科环保科技公司合作成立了博世科环境学院。同时,成立了桂林理工大学宜兴产业研究院、桂林理工大学环境产业研究院和桂林理工大学环境产业联盟等产业服务机构,并与江苏桂宜环境科技有限公司合作成立了环境科学与工程研究生联合培养基地。

校—外协同:通过选派教师和研究生出国访学、共同完成研究课题和邀请国外学者来校讲学等多种形式,提高了教师和研究生的理论水平和技术应用能力,开阔了师生的国际视野。与加拿大温莎大学、爱尔兰科克大学、波兰弗罗茨瓦夫理工大学、马来西亚拉曼大学等多所高校建立了稳定的学术交流关系。

四、环境科学与工程专业研究生近5年毕业生的成绩和论文发表情况

一个学科要发展,首先学术要做得好,同时要对社会有贡献。毕业生的论文质量和论文发表情况是反映研究生综合科研能力和学术水平的一个重要参考指标。通过调查环境科学与工程专业近5年毕业的研究生的盲审成绩和论文发表情况,从数据结果可以看出,近5年研究生毕业总人数为195人,盲审成绩不及格人数为0人,及格为5人,中等为42人,良好为139人,优秀为9人,优良率近76%(见表1)。近5年毕业的研究生共发表论文600篇,其中SCI 150篇、EI 49篇,SCI/EI占比约33%(见表2)。

五、“五协同”专业学位研究生育人新模式面临的挑战

一是受区域及经济影响,高端人才尤其是具有承担重点/重大攻关项目能力的人才引进困难,导致研究生培养的人才支撑不足。高层次人才引进和培养的政策尚需优化,渠道仍需拓展,人才队伍的重点/重大攻关项目能力有待进一步提升[5]。

二是学科点承担高级别或重大科研项目的能力有待提升,对国家级重大工程项目的参与度不够,国家重大科研成果产出偏低。重大工程应用类项目占比偏小,成果转移与转化能力需进一步提升。相应地,培养的研究生对重大工程来说视野狭窄、经验缺乏。

三是受在线教学影响,教学效果不佳,学生实践环节减少。关于在线教学情况下如何保证教学质量及科学研究的顺利开展,有待进一步深入研究。

综上所述,“双一流”高校建设并不是简单的科研和教学“拔尖”,而是一项复杂的系统工程。本文结合环境科学与工程专业研究生教育目前存在的主要问题,以桂林理工大学环境科学与工程专业研究生人才培养为例,从人才培养制度创新、教学质量提升、课程体系优化、课堂教学方式创新、师资队伍保障、学术氛围营造等方面构建了环境科学与工程专业创新型人才培养机制,以有效提升研究生的创新能力,为社会和国家培养了一批环境科学与工程专业的优秀人才。

参考文献:

[1]刘九庆,马新宇,崔连婧,等.“双一流”建设背景下研究生创新型人才培养模式研究与探索[J].中国现代教育装备,2021(17):116-118.

[2]王芳芳.面向行业的地方高校人才培养模式改革探索[J].人才资源开发,2023(1):19-21.

[3]黄亮亮,桂良英,李艳红,等.“双一流”建设背景下地方高校研究生课程教学改革初探[J].大学教育,2019(1):174-176.

[4]伍志元,李昂,张帅.“双一流”背景下地方高校研究生创新能力培养改革与探索[J].科教导刊,2022(36):47-49.

[5]黄亮亮,杨平平,李艳红,等.地方高校环境类专业研究生就业现状调查与分析:以桂林理工大学为例[J].科教文汇(上旬刊),2020(28):1-4,82.