莫让“脚手架”变成“绊脚石”论文

2024-06-18 14:42:18 来源: 作者:caixiaona

摘要:搭建支架是应用支架式教学模式实施小学数学教学的重头戏。然而,在教学实践过程中,部分教师因为遵循的原则不当、使用的方式不当,搭建出的支架反而成为学生学习数学的绊脚石。基于此,本文进行基于支架式教学模式下小学数学教学策略的实践研究,以支架式教学模式实践过程中的搭建支架为重点,深入探究搭建支架所需遵循的原则和使用的策略,旨在真正地为学生提供学习脚手架,助力学生获得良好的学习发展。

[摘要]搭建支架是应用支架式教学模式实施小学数学教学的重头戏。然而,在教学实践过程中,部分教师因为遵循的原则不当、使用的方式不当,搭建出的支架反而成为学生学习数学的绊脚石。基于此,本文进行基于支架式教学模式下小学数学教学策略的实践研究,以支架式教学模式实践过程中的搭建支架为重点,深入探究搭建支架所需遵循的原则和使用的策略,旨在真正地为学生提供学习脚手架,助力学生获得良好的学习发展。

[关键词]小学数学;支架式教学模式;搭建原则;搭建策略

支架式教学模式是一种建构主义教学模式,是为学习者提供一种进一步理解问题所需要的概念框架,将学习者的理解引向深处,促使学习者完成对新知意义建构的教学模式。该教学模式的实践流程为:创设情境——搭建支架——独立探索——协作学习——评价反馈。其中,搭建支架是支架式教学模式实践流程中的关键一环,是学生进行独立探索、协作学习的前提。实际上,创设情境、独立探索、协作学习、评价反馈这四个环节中也有支架的踪影。在适宜支架的助力下,学生可以产生浓厚的学习兴趣,坚定学习方向,充分发挥主观能动性,迁移已有认知,使用适宜的方式方法解决问题,实现对新知的意义建构。然而,当搭建的支架不当时,脚手架反而会成为学生学习道路上的绊脚石。这意味着在应用支架式教学模式实施小学数学教学时,教师要有效地搭建支架,让学生成为学习的主人,并因此获得良好发展。

一、搭建支架式教学模式的原则

(一)教学支架明确性

教学支架明确性原则是指在整个支架式教学过程中始终依据学生的学习情况来搭建支架。因为支架是学生学习数学的脚手架,助力学生掌控学习过程,积极体验教学情境、独立探索、协作学习等活动,逐步地掌握学习内容。所以,教师要在尊重学生学习情况的基础上,结合具体的教学内容,搭建出教学支架。在搭建教学支架后,学生会获得学习权利,踊跃地展现自我。教师要善于观察学生的学习表现,有针对性地及时调整教学支架,增强教学支架的明确性,尤其实现支架的助力作用,促使学生自始至终地沉浸在学习中,体验支架式教学情境。

(二)学习内容重组性

学习内容重组性原则是指以重组性的教学内容为基础,搭建不同类型的支架。重组性的教学内容包括学科知识体系的重组、学生学习经验,以及其他学习的相关内容。支架式教学模式关注问题的解决,重在借助支架引导学生亲历问题解决过程。学生解决问题的过程正是其调动已有知识储备和灵活运用不同学科知识、方法、经验的过程。在此过程中,学生不光可以顺利地解决问题,还可以进一步地完善已有认知,有利于搭建出较为完善的知识体系。

(三)问题理解深入性

问题理解深入性原则是指以问题解决过程为着眼点,搭建适宜的支架。问题是数学学科的灵魂,解决问题的过程正是学生学习数学的过程。学生受到有限的数学认知水平、数学抽象能力等的影响,很容易在解决问题的过程中遇到诸多的阻碍。支架是学生解决过程中重重阻碍突破问题的助力。一般情况下,学生在支架的助力下会明晰问题解决方向,主动利用适宜的知识点、方式方法等来解决问题,提高问题解决水平,尤其通过解决问题建构深刻的理解。

二、基于支架式教学模式的小学数学教学策略

在遵循如上原则的基础上,教师要依据教学需要,搭建不同类型的支架,推动支架式教学发展。

(一)搭建情境支架

情境支架是教师在教学过程中,利用适宜的方式手段创设出的符合教学实际需要的情境。有效的情境支架具有趣味性、熟悉性,很容易激发学生的学习兴趣,点燃学生的学习热情。学生也会在体验情境的过程中着力地解决问题,有利于数学学习发展。

例如,在人教版小学数学二年级下册“有余数的除法”课堂教学过程中,教师可以在电子白板上播放微课。微课的开头是动画片《西游记》的片头曲,吸引学生的注意力,并将学生带入唐僧师徒西天取经的情境。随着微课的播放,学生看到:猪八戒历经千辛万苦换来了十个馒头,孙悟空盯着十个馒头思索片刻,问道:“八戒,这些馒头够我们四个吃吗?我们能吃到一样多的馒头吗?”此时,大部分学生产生了一定的兴趣,想要知道唐僧师徒四人能不能吃到一样多的馒头。与此同时,部分学生开动思维,依据具体场景列出算式,并尝试用不同的方法进行计算。教师可以趁机引导其他学生一起探究结果。由此可见,在情境支架的助力下,学生不但可以兴致高昂地进入数学情境课堂,还可以通过情境自主地确定需要探究的问题“10÷4等于多少”,有利于增强课堂探究的针对性,推动课堂教学发展。

(二)搭建问题支架

问题支架是数学支架式教学中最常见的,是教师在数学课堂教学过程中,围绕教学内容和学生学习情况,提出一个或一系列具有启发性、探究性的问题,促使学生进行独立探索、协作学习,更好地理解学习内容,发展问题解决能力。在有效问题支架的助力下,学生可以积极地体验数学课堂教学活动,做到知其然知其所以然,建立深刻的理解,同时提升思维能力、解决问题能力的水平。

例如,在人教版小学数学五年级上册“平行四边形的面积”课堂教学过程中,教师可以鼓励学生与小组成员一起将平行四边形转变为长方形。在合作探究的过程中,小组成员集思广益,获取了不同的转变方法,并认真操作。在规定的时间结束后,鼓励学生毛遂自荐,登台操作电子白板,利用其中的软件展示不同的转化方法。虽然转化方法不同,但是结果一样——平行四边形转变成长方形。基于此,教师可以搭建问题支架:这个长方形和原来的平行四边形之间有什么样的关系?这个长方形的长和原来平行四边形的什么是相等的?这个长方形的宽和平行四边形的什么是相等的?根据长方形和平行四边形的关系,可以怎样推导出平行四边形的面积公式?在问题支架的助力下,全体学生将视线集中在电子白板上的图形上,认真观察、思考,发现长方形和平行四边形的面积相等,长方形的长和平行四边形的底相等,长方形的宽和平行四边形的高相等。与此同时,调动知识储备库,联想到长方形的面积公式,认真书写,从而推导出平行四边形的面积公式。通过搭建问题支架,学生有序地走进数学学习深处,一步步地探究出正确的数学结论,形成深刻的记忆,建立深切的认知。在思考和解决问题的过程中,学生的思维更加具有灵活性和开放性,有利于提升思维发展水平。

(三)搭建范例支架

范例支架是教师在教学过程中依据教学内容,呈现的一些具有代表性的例子,借此助力学生探究。数学教材内容以数学结论为主,具有抽象性。而范例具有直观性,契合学生的思维发展特点。同时,学生在与范例互动的过程中,可以透过直观的现象一步步地归纳出数学结论,建构良好的数学认知。

例如,在人教版小学数学六年级上册“比的认识”课堂教学过程中,围绕比的概念这一内容,教师可以搭建范例支架,引导学生观察和分析三个范例,梳理并总结出联系和区别。(1)范例一:长方形的长是5cm,宽是3cm,长和宽的比是5:3;(2)范例二:一杯奶茶中的鲜奶的质量是20g,水的质量是40g,鲜奶和水的比是1:2=1/2;(3)范例三:一辆汽车行驶3小时,走过9km,路程和时间之间的比是9:3=3km/时。大部分学生边阅读边思考,提取关键信息,建立一定认知“三个比都是相除关系,但前两个范例中两个量的单位是相同的,相比的两个量是同类量,结果没有单位。而第三个范例中比的两个量单位不同,一个表示时间,一个表示路程,因此比的结果有单位。”教师可以肯定学生的认知结果,并发问:“不同类的量的比表示一个新的量。那么,在第三个范例中,路程和时间的比表示什么量?”在已有数学认知的作用下,大部分学生会给出答案:速度。基于此,教师发问:“什么是比?”“比的各部分叫作什么?”“比和比值之间有哪些区别?”在问题的指引下,学生继续思索范例,试着归纳出比的概念。在范例支架的助力下,学生发挥主观能动性,逐步地从直观的现象中归纳出数学概念。同时,在归纳数学概念的过程中,部分学生的观察能力、分析能力、归纳能力在一定程度上得到了提高。

(四)搭建媒体式支架

媒体式支架是指在教学过程中,教师依托信息化环境,依据教学需要,灵活地应用教学媒体组织教学活动,实现化静止为动态,化抽象为直观,辅助学生建立积极探究,建立良好认知。数学本身具有抽象性,对于抽象思维能力不强的小学生来说是一大学习难点。搭建媒体式支架可以突破数学本身的局限,促使学生发挥形象思维作用,从直观的数学现象中有效得出数学结论,由此理解数学知识,提高思维的形象性。

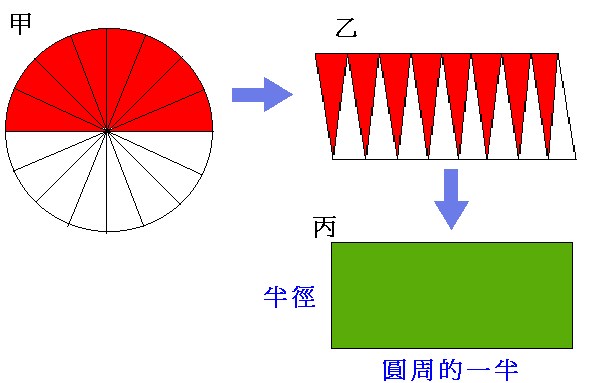

例如,在人教版小学数学六年级上册“圆的面积”课堂教学过程中,教师可以在引导学生转化圆后,动手操作电子白板上的数学软件,动态、直观地展现转化圆的过程:依次将一个圆平均分为一份、两份、四份、八份、十六份……拼凑切割的部分。大部分学生将视线集中在大屏幕上,认真观看、思考,发现:当圆被平均分出的份数越多时,拼出的圆更像一个长方形。之后,教师在肯定学生发现的基础上,继续操作电子白板,通过媒体式支架将原来的圆和长方形放在一起,鼓励学生观察、对比,总结二者之间的关系。在媒体式支架的助力下,数学知识的抽象、复杂程度得到降低。学生能够更加直观地推导出圆的面积公式,大大提高课堂学习效率。同时,学生能够直观形象地感受到化曲为直、无限接近的思想,以及具体的数学方法——转化,从而增强数学课堂教学效果。

(五)搭建图表式支架

图表式支架实质是教师在教学过程中,根据学生的学习情况,引导学生绘制图、表,探究知识或梳理知识。图表式支架具有逻辑性,可以使学生获得逻辑思维作用,积极地探究学习内容,建构良好的认知,同时提升逻辑思维发展水平。

例如,在教学人教版小学数学五年级上册“三角形的面积”的过程中,学生在多样支架的助力下探究了三角形的面积公式。在本节课上,学生不光要掌握三角形的面积公式,更要掌握推导三角形面积公式的方法。基于此,在课堂教学即将结束后,教师可以搭建图表支架,鼓励学生回顾课堂学习过程,在脑海中描绘探究三角形面积公式的画面,利用手中的笔画下转化三角形的不同方式及转化结果,并用简单的语言描述转化前后图形之间的关系、转化后图形的面积公式,以及三角形的面积公式。绘制图画的过程正是学生回顾课堂学习的过程。在此过程中,学生能够发现自身的认知漏洞,主动地翻阅教材,或向他人寻求帮助。在学生自主地绘制出图画后,教师可以组织展示活动,选取一些学生代表的作品,引导其他学生进行评价。在进行评价时,大部分学生会发现自我认知漏洞,并弥补认知漏洞,建构出较为完善的认知。由此可见,搭建图表式支架有利于学生梳理、掌握课堂学习内容,建构出较为完善的认知,同时提高思维的逻辑性,积累梳理知识的经验,从而不断提高数学学习水平。

三、结语

综上所述,搭建支架是支架式教学模式实践过程中的重要一环,是影响支架式教学效果的关键因素。有效的支架是学生学习数学的“脚手架”,可以让学生获得更多的学习机会,从而提高数学学习效率和水平。基于此,在应用支架式教学模式实施小学数学教学时,教师要将注意力集中在搭建支架环节,遵循适宜的原则,联系具体的教学内容和学生学习表现,搭建出不同类型的支架,创设出多样的教学活动,助力学生积极体验。尤其在学生体验教学活动的过程中,教师要留心观察学生,依据学生的学习表现,搭建相关的支架,切实地让学生在支架的助力下有效地学习数学,从而提升数学教学质量。

参考文献:

[1]徐静.支架式教学在小学第三学段数学新授课中的应用研究——以固原市S小学为例[D].固原:宁夏师范学院,2023.

[2]陈筱倩,徐则名.基于支架式教学法的小学数学教学设计研究——以利润应用题为例[J].数学学习与研究,2022(4):73-75.

[3]韩炳辉.以始为终:支架式教学在数学课堂的实践应用[J].新教育,2020(32):42-43.

[4]胡园.支架式教学在小学数学教学中的应用[J].小学时代,2020(18):37-38.

[5]陈春文.支架式教学模式在小学数学教学中的应用探析[J].教育界(基础教育),2018(4):8+21.