指向学生思维能力发展的小学科学实验教学路径探索论文

2024-06-13 11:31:40 来源: 作者:xujingjing

摘要:实验是小学科学教学中的重要组成部分,指向学生思维能力发展的小学科学实验教学有利于培养学生的好奇心,让学生通过实验更好地去感知世界、探究世界。基于此,文章深入探讨了指向学生思维能力发展的小学科学实验教学策略和路径,同时分析了三个相关案例,以期为小学科学实验教学的改进提供一些有益的启示和建议。

摘要:实验是小学科学教学中的重要组成部分,指向学生思维能力发展的小学科学实验教学有利于培养学生的好奇心,让学生通过实验更好地去感知世界、探究世界。基于此,文章深入探讨了指向学生思维能力发展的小学科学实验教学策略和路径,同时分析了三个相关案例,以期为小学科学实验教学的改进提供一些有益的启示和建议。

关键词:小学科学;实验教学;思维能力发展

小学阶段是学生思维能力发展的关键时期,因此科学实验教学作为培养学生思维能力的重要途径而备受关注。通过参与科学实验,学生不仅可以亲身体验科学知识,还能培养其观察、推理、解决问题的能力以及团队合作精神。因此,探索指向学生思维能力发展的小学科学实验教学路径具有重要意义[1]。

一、重视基础教学,挖掘学生的创新潜力

在小学科学实验教学中,重视基础教学和挖掘学生的创新潜力是促进学生思维能力发展的重要途径[2]。第一,在科学实验教学中,建立坚实的基础教学体系是培养学生思维能力的关键。教师应注重对科学基础知识的讲解,确保学生掌握科学知识的基本概念和原理。此外,教师要注重引导学生掌握科学实验的基本步骤和技巧,培养学生的实验操作能力和实验思维能力,为学生后续的创新能力培养奠定基础。第二,在科学实验教学中,教师应注重引导学生积极进行探索和实践,激发学生的创新潜力。教师可以设计具有一定难度和挑战性的探究性实验,引导学生通过实验探索解决问题的方法和思路。同时,教师要鼓励学生提出自己的想法和观点,允许学生在实验中自由发挥和探索,培养学生的创新思维和创造能力。教师通过引导学生进行探索和实践,可以激发学生对科学的兴趣和热情,培养学生的创新意识和创新能力。第三,在科学实验教学中,教师应为学生提供个性化的学习支持,帮助每个学生发现和发展自己的创新潜力。教师应针对学生的个性特点和学习水平,提供个性化的指导和支持,帮助其克服学习困难,激发其学习动力和学习兴趣。

二、重视情境教学,提高学生的思维能力

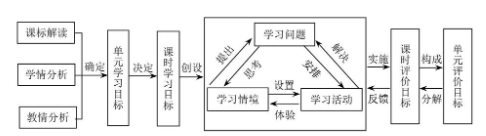

小学科学实验教学中应当重视情境教学法的运用,通过创设各类情境,促进学生思维能力的发展。第一,教师应根据学生的兴趣和实际生活,设计具有挑战性和趣味性的情境,这既能激发学生的学习兴趣,又能让他们在解决问题的过程中锻炼思维能力。教师应鼓励学生积极参与情境教学,充分表达自己的观点和想法。同时,教师也要引导学生进行讨论、质疑,以培养他们的批判性思维。第二,教师应组织学生进行小组讨论和协作,让他们在合作中发现问题、分析问题、解决问题,培养他们的团队协作能力和沟通能力,同时提高他们的思维能力。在情境教学中,教师一方面要引导学生运用所学知识,培养他们独立思考和解决问题的能力,另一方面要关注学生的情感态度和价值观,给予他们正确的引导。教师要定期组织学生进行反思和总结,让他们认识到自己在情境教学中的收获和不足,帮助他们更好地掌握知识,提高他们的思维能力。第三,教师应尝试采用不同的情境教学形式,如案例教学、角色扮演、模拟实验等,并注重将情境教学与学生的实际生活相结合,让学生在实践中感受和学习,帮助学生更好地将所学知识应用于实际生活,提高他们的实践能力与思维能力。

三、重视实践活动,理论联系实际

小学科学实验教学是促进学生思维能力发展的重要途径之一,为了使科学实验教学可以更有效地促进学生思维能力的发展,教师需要重视实践活动,将理论与实际相结合。第一,针对小学生的年龄特点和认知水平,教师应选择与学生日常生活密切相关且操作简单、易于理解的实验内容,如水的凝固、溶解实验等,让学生能够轻松掌握实验步骤并从中获得直观的感受。通过这样的设计,学生能将实验内容与自身生活经验联系起来,从而更好地理解科学知识,培养科学思维。第二,在实验过程中,教师可以设计一些具有启发性的问题,引导学生思考并提出解决方案。如在实验中出现意外结果时,教师可以引导学生围绕这些结果进行讨论,探究产生这些结果的原因,从而培养学生解决问题的能力,提高其观察能力和分析能力,促进其思维能力的发展。第三,为了增强学生的参与感和体验感,教师可以提供具体实物或模型,让学生通过观察和操作实物或模型深入理解实验过程和实验原理,激发学生对科学实验的探究兴趣[3]。如在教学中,教师可以使用动物模型、植物模型或简单的科学仪器模型等,让学生近距离接触并参与实验操作,增强他们的学习体验和参与度。

四、重视问题导向,增强学生的批判性思维

在小学科学实验教学中,教师应该重视问题导向,以增强学生的批判性思维。第一,引导学生思考和解决实际问题是提升学生批判性思维的重要途径。对此,教师应在实验设计中引入现实中的科学问题,激发学生的好奇心和求知欲,同时引导学生提出问题并运用科学知识和实验技能设计解决方案,培养学生的问题意识和解决问题的能力。教师可通过这些具体问题导向的教学策略,帮助学生更好地理解和应用所学知识,培养他们主动思考和批判分析的能力。第二,培养学生的批判性思维是小学科学实验教学中的重要目标。为此,教师应注重引导学生进行观察、比较和分析,培养学生对实验现象的分析能力和批判思维;鼓励学生提出疑问,并对结果进行推理和判断,培养学生的论证能力和批判性思维;引导学生对不同观点和结论进行评价和选择,培养学生的综合分析能力和判断能力[4]。通过系统的训练和实践,学生能够逐渐形成独立思考、客观分析的批判性思维模式,为其未来的学习和生活奠定坚实的基础。第三,小学科学实验教学应鼓励学生自主探索,通过实际操作和实验探究,培养学生的自主学习和解决问题的能力。教师可以设计开放式的实验任务,鼓励学生自主选择实验方案和方法,培养学生的自主学习能力和解决问题的能力。此外,教师还应鼓励学生对实验过程和结果进行总结和反思,培养学生的自我评价能力和学习能力。通过这些措施,学生能够在自主探索中提升批判性思维,培养解决问题的能力[5]。

五、指向学生思维能力发展的小学科学实验教学案例分析

(一)沉浮与什么因素有关

该实验主要是探究物体的沉浮与密度因素之间的关系。教师准备不同形状和大小的物体(如小木块、塑料球、金属块等)、容器(如水槽、水盆等)以及水。步骤1,准备容器,并装满适量的水。步骤2,选取一个物体(如小木块),将其轻轻放入水中观察并记录沉浮情况。然后,重复步骤2,选取不同形状和大小的物体进行观察和记录。步骤3,分析观察结果,总结物体的沉浮与密度因素的关系。

实验结果表明,物体的沉浮与其密度有关。密度是物体单位体积的质量,通常用公式“密度=质量/体积”表示。在实验中,物体的形状和大小会影响其体积,而物体的质量则影响其密度。当物体的密度大于水的密度时,物体下沉;当物体的密度小于水的密度时,物体浮起;当物体的密度等于水的密度时,物体悬浮在水中。

通过这个实验,学生可以理解物体的沉浮与密度因素之间的关系。同时,在实验过程中通过观察和实验记录的方式,可以培养学生的观察力和实验设计能力。此外,科学实验教学可以激发学生的兴趣,增加学生对科学原理的理解和记忆。实验结束后,教师要引导学生及时清理实验现场,并妥善处理废弃物。这个实验可以帮助学生更全面地理解沉浮原理,培养他们的实验能力和科学思维。

(二)水沸腾现象的观察

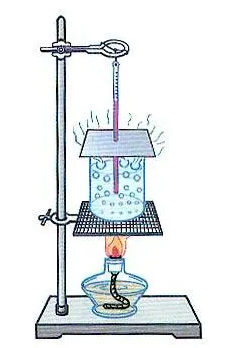

该实验主要是观察和探究水的沸腾现象,了解水的沸点和沸腾过程。教师需准备的实验材料包括电热水壶或煤气灶、烧杯或锅、水、温度计、计时器、安全手套和抹布。步骤1,准备一定量的水,并将其倒入烧杯或锅中。如果使用电热水壶,将水壶插上电并加热;如果使用煤气灶,将烧杯或锅放在炉灶上加热。步骤2,用温度计测量水的温度,并记录下室温下水的初始温度。同时启动计时器,观察并记录下水开始冒泡的时间点。步骤3,继续观察水的变化,直到水完全沸腾为止,记录下水沸腾时的温度。实验结果表明,水的沸腾是由于水受热后温度达到一定值,水分子开始剧烈运动,液态水转化为气态水蒸气的过程。这个临界温度就是水的沸点,不同海拔和环境下水的沸点会有所不同,通常情况下海平面的水的沸点约为100摄氏度。沸腾时产生的气泡是由于形成的水蒸气从液态水中释放出来。

通过这个实验,学生可以直观地观察水的沸腾现象,从而了解水的沸点和沸腾过程。同时,教师可以通过实际操作和数据记录,培养学生的实验设计能力和数据分析能力。此外,科学实验教学可以强化学生对科学原理的理解和记忆。在实验过程中,教师要提醒学生注意安全,避免烫伤和其他意外事件发生。在实验结束后,教师要引导学生及时清理实验现场,并妥善处理废弃物。这一实验可以帮助学生更深入地理解水的沸腾现象及其背后的科学原理,培养他们的实验能力和科学思维。

(三)形状与抗弯曲能力

该实验主要是观察和测量不同形状材料的抗弯曲能力,探究形状对物体抗弯曲能力的影响。实验材料包括不同形状的材料,如方木、圆柱、方管(不同形状的材料样品需保证具有相同的长度)等,以及支撑架、测力计、尺子或标尺。步骤1,将每种形状的材料样品放置在支撑架上,并确保样品的一端悬空。步骤2,在另一端使用测力计施加垂直向下的力,逐渐增加力的大小直至材料发生变形或断裂。步骤3,记录下此时的力值。步骤4,使用尺子或标尺测量并记录材料发生变形或断裂时的位移距离。步骤5,根据实验数据,对比不同形状材料的抗弯曲能力,进而得出结论:不同形状的材料在相同条件下的抗弯曲能力不同,这与其形状特征有关,例如,相同长度下,方形截面的材料通常比圆形截面的材料具有更高的抗弯曲能力。

通过这个实验,学生可以直观地观察和比较不同形状材料的抗弯曲能力,并通过实验操作和数据记录,提升自身的实验设计能力和数据分析能力。此外,实验教学可以增加学生对力学原理的理解和记忆。在实验前教师可以进行简单的讲解,介绍材料的抗弯曲能力与形状的关系。学生可以进一步探究其他形状对材料性能的影响,如不同截面形状(如三角形、椭圆形等)对材料的影响,不同材质(如金属、塑料、木材等)在相同形状下的抗弯曲能力比较。这些实验可以帮助学生更深入地理解形状对材料力学性能的影响,从而培养他们的实验能力和科学思维。

六、结束语

在小学科学实验教学中,培养学生的思维能力是至关重要的。本文探索了小学科学实验教学路径,旨在为学生思维能力的发展提供一些启示和指导。在实验教学中,学生需要进行实验设计、现象观察、数据分析和结论推理等一系列思维活动。通过这些活动,学生不仅可以积累科学知识,还可以培养观察能力、推理能力、问题解决能力等,从而促进思维能力的全面发展。希望今后能有更多的研究者和教师加入这一领域的研究中,共同推动小学科学实验教学的发展。

参考文献

[1]李甜甜.利用信息技术提高小学科学实验教学效率的策略研究[J].天天爱科学(教学研究),2022(4):17-18.

[2]顾秀梅.运用信息技术有效提升小学科学实验教学有效性的路径探索[J].教育研究,2021,4(1):180-181.

[3]孙达勋.“任务驱动”下的小学生科学思维能力培养[J].基础教育论坛,2021(35):31-32.

[4]许亮.教给思路和方法注重培养学生思维能力[J].小学科学:教师,2021(9):132.

[5]蔡玉霞.运用信息技术有效提升小学科学实验教学有效性的路径探索[J].财富时代,2020(12):42-43.