小学英语教学中问题解决能力培养路径分析论文

2024-06-12 11:17:02 来源: 作者:xujingjing

摘要:在小学英语教学中,问题解决能力是核心素养培育的重要部分。本文围绕小学英语教学,深入分析如何提高学生问题解决能力,提出“渗透问题解决流程,培育学以致用意识”“结合生活实际,巧用问题地图教学”“发挥活动载体作用,提升问题解决能力”“合理利用评价契机,培育学生学习自信”等路径提升学生问题解决能力。

摘要:在小学英语教学中,问题解决能力是核心素养培育的重要部分。本文围绕小学英语教学,深入分析如何提高学生问题解决能力,提出“渗透问题解决流程,培育学以致用意识”“结合生活实际,巧用问题地图教学”“发挥活动载体作用,提升问题解决能力”“合理利用评价契机,培育学生学习自信”等路径提升学生问题解决能力。

关键词:小学英语问题解决能力培养路径分析

根据《义务教育英语课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)要求,在英语教学中,教师应践行学思结合、用创为本的英语学习活动观,即要注重引导学生知识向能力迁移,在实践中做到学用结合,切实解决实际生活中的问题,从而更好推动学生综合能力升级。同时,让学生学会运用不同的策略和技巧解决语言难题,以便更好地理解和应用英语知识。教师应将小学英语教学与综合能力培养紧密衔接,切实通过教学方式的变革与创新,提高学生问题解决能力。

一、问题解决能力培养的意义与价值

英语属于语言类课程,具有独特的教学意义和实践价值。培养问题解决能力既是英语学习任务,也是教学目标,对学生核心素养培育具有重要作用,即依托问题增强英语应用能力,促进学生独立思维和创新思维发展,切实发挥英语的作用。具体而言,通过培养问题解决能力,能够促进学生自我发展,让学生在面临困难和挑战时,始终能够保持积极心态,并学会分析和解决问题,增强学习自信心,开发个人潜能,提高逻辑思维和创造力。同时,学生通过独立思考、分析和解决问题,可以更好地理解学习内容,提高学习成绩,并从容应对各类学习难题,有助于提高学习动力和自律性。另外,学会解决问题可以培养沟通、合作和协调能力,增进人际关系的和谐性和互信度,让学生学会更好地倾听他人意见,理解他人立场,并借助合作学习等方式建立符合自身特点及需求的英语学习模式。

二、小学英语教学中问题解决能力培养的根本原则

1.以问题解决为导向的教学思维

以解决问题为导向的教学思维是一种以问题为核心的教学方法和思维方式,它强调让学生在学习中通过思考和解决问题,逐步建构知识和发展能力。比如,在教学中引入真实或虚拟的问题,以激发学生兴趣和探究欲望。

从教学层面而言,问题导向是拓展教学内容的关键方式,它能够在教学内容中寻找突破点,利用问题将各类知识相互串联,发挥有效“线索”作用,为核心素养培育提供支持。同时,教师扮演指导者角色,鼓励学生自主学习和探究,学生通过提出问题、设定目标、查找资料、分析信息和验证解决方案等,培养自主学习和解决问题能力。

2.以问题解决为主题的过程设计

新课标强调要以学生综合发展为核心,而问题解决能力培养是实现该任务的前提。教学主题的选取与过程的设计,通常由教师根据学生的年龄和英语水平,选择与学习目标相关且能引发学生思考和探索的问题,既可以是真实生活中的情境问题,也可以是与学习内容相关的具体问题。教师通过创造有挑战性的情境,如角色扮演、游戏、探究性活动等,激发学生兴趣和主动性,让学生在实际操作中运用英语知识。在此过程中,教师应遵循“提出问题-分析问题-解决问题”的基本思路,切实围绕学生认知特点,设计相对完善的问题链,利用环环相扣的问题链引领知识,实现以点带面的教学目标。

3.以问题解决为基准的科学评价

以问题解决为基准的科学评价,有助于全面了解学生学习情况和能力发展,鼓励学生通过多样化的任务和活动,解决生活及教学中的真实问题,促进他们的思维发展和语言能力提高。同时,科学的评价方式可以激发学生学习兴趣和动机,培养其终身学习意识和能力。一方面,除了传统的听、说、读、写等语言技能评价外,在以问题解决为导向的科学评价中,还要注重学生问题解决能力和思维能力等方面的评价,包括观察记录、口头表达、项目展示、合作评价等多种形式,增强评价的客观性、全面性和新颖性。在评价中,教师要重视学生思维逻辑、问题分析和解决思路的合理性,切实从中发现和挖掘学生学习潜能。另一方面,评价既关注学生个体表现,也注重学生在合作中的作用和贡献,因为合作评价可以体现学生在小组合作中的合作精神、社交技能和团队合作能力。当然,评价并不仅是一次性测验,而是通过观察、记录和反馈,不断和学生进行对话,并围绕新课标要求建立完善的评价体系,使之能够真正为小学英语教学服务。

三、小学英语教学中问题解决能力培养路径

1.渗透问题解决流程,培育学以致用意识

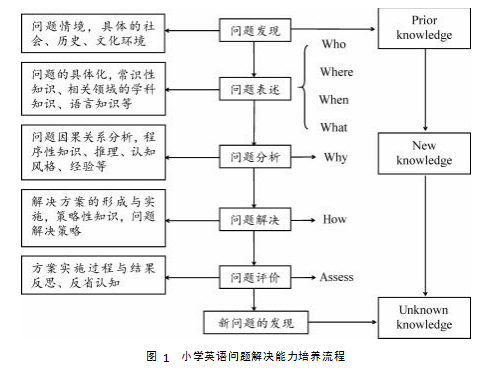

小学生刚刚接触英语,对知识理解不够深入和具体,且其学习尚处于适应和探索阶段。因此,在实践教学中,教师要注重问题解决流程的渗透,缓解学生学习压力,利用提问或启发式的问题引导,促使学生思考如何解决问题、需要哪些步骤和策略,提出自己的想法和解决方案,培育学以致用的意识。具体而言,结合当前新课标要求,问题解决能力培养可归纳为“五步法”,包括问题发现、问题表达、问题分析、问题解决、问题评价。同时,各个环节之间相互衔接和独立循环,实现逻辑上的层层递进,贯穿小学英语教学全过程,从而在丰富的问题场景中实现知识传递,具体流程如图1所示。

2.结合生活实际,巧用问题地图教学

在小学英语教学中,结合生活实际巧用问题地图教学,能够更加直观和立体地呈现知识点之间的关联性,可以帮助学生加深印象和便于理解。教师可以选择与学生日常生活相关的问题作为教学切入点,例如,如何介绍自己、如何点餐、如何购物等,用生活化场景实现知识的转化。同时,引导学生思考与所选问题相关的知识,将问题和相关知识归纳整理成一个问题地图,如概念图、思维导图或流程图,帮助学生更清晰地理解问题的各个细节,并为后续教学活动提供指导。

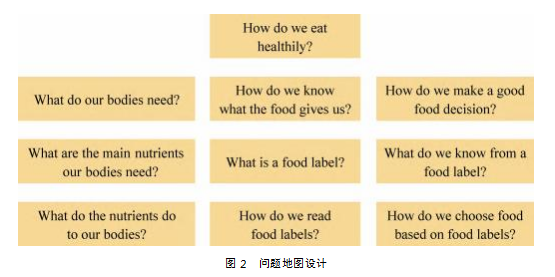

以饮食健康主题教学为例,教师可以设计“How do we eathealthily?”的驱动性问题,再结合主题设计细化子问题,包括“What do our bodies need?”“How do weknow whatthe food gives us?”“How do we make a good food decision?”等,采取层层递进和相互衔接的方式,体现由浅入深、层层递进的教学过程,帮助学生快速了解相关内容,并在问题中得到相应启发,实现理论知识与生活经验之间的融合(如图2所示)。

3.发挥活动载体作用,提升问题解决能力

课堂教学活动是小学生喜闻乐见的形式之一,既符合小学生的情感认知和兴趣点,也能够与课堂教学内容保持一致,使之成为高效的教学载体。因此,在培养学生问题解决能力过程中,要充分发挥教学活动的载体作用,将各类问题以活动形式呈现,或者在教学活动中渗透丰富的问题,为学生提供全方位的成长机会,在引导其解决各类问题的同时,实现知识转化和能力提升。例如,在What would you like?教学中,针对教学内容及学生特点,教师可以设置丰富的导入活动启发学生思维,如出示水果和蔬菜的图片,鼓励学生用“I like…”表达自己喜欢的水果或蔬菜,以调动学生课堂主动性;还可以开展小组游戏,如设计“头脑风暴30秒”活动,即要求学生在30秒时间内,用英语单词说出尽可能多的食物名称,并由其他小组进行评判,看其回答是否正确。如果发现错误或问题,则由提出疑问的小组进行解答,指出错误原因及正确内容。此类游戏活动不仅能够锻炼学生反应能力,也能够通过寓教于乐的方式完成知识传递。另外,为巩固所学内容,教师在课堂中还应设置自由讨论活动,围绕“Listen,judge and say”模式,让学生之间交流如何才能养成合理的饮食习惯,以此来实现对课堂内容的复习和延伸。

4.合理利用评价契机,培育学生学习自信

在问题导学过程中,问题的设计及学生解决问题能力提升固然重要,但更为关键的是基于小学生特点,给予其科学合理的评价,以便帮助学生在整个学习过程中始终保持充沛的学习动力,具有良好的获得感和幸福感。因此,问题解决能力培育必须充分利用好各类评价契机,采取更加灵活多样的评价方式,围绕小学生在探究环节的具体表现,既给予引导也实施评价,逐步激发其兴趣和自信,使问题深度得到延伸。

例如,在“How do we eathealthily?”活动主题中,教师对学生的评价应客观、多样,尤其是个体饮食偏好不同,因此往往没有统一答案。那么,教师的评价就应当结合个体特点,鼓励学生在生活中积极探索,寻找更加适宜且合理的饮食方式。如此一来,学生对该主题的理解更加多样,也能够让主题活动得到丰富和延伸。又如,在“What would you like?”活动评价中,该课堂活动旨在启发学生天马行空的想法,而并非单纯地追求固定的答案,在评价中必须允许学生表达,无论是对具体事物的描述,还是对虚幻事物的畅想,教师均应在评价中予以肯定。在此过程中,教师还应紧扣学生表达的主线,通过追问式的评价使其想法更加深入。

随着新课标的实施和教育理念的转变,小学英语教学内涵也在产生新变化,除了在教学中要突出学科性,更要求能够实现对学生核心素养的培养。教师必须革新教育理念,将问题解决能力培养作为重要任务,培养学生对知识的实际运用能力。

参考文献

[1]吴洪菲.基于问题解决的小学英语结构化知识建构[J].教育实践与研究,2022(7):40-45.

[2]孙玲,徐文彬.“问题解决导向”的小学英语单元整体教学设计[J].课程·教材·教法,2020,40(2):99-105.

[3]何芳.小学英语课堂中基于问题解决的思维品质的培养[J].新课程,2020(44):185.

[4]王建平,高佳.以问题解决为导向的小学英语教学设计与实践[J].英语学习,2023(9):28-32.