联合培养研究生实践教学现存问题及对策探究—以教育硕士专业学位研究生教育为例论文

2024-06-12 10:04:17 来源: 作者:xujingjing

摘要:加强实践教学是提高专业学位研究生的实践能力、培养应用型高层次专门人才的关键。联合培养是加强实践教学的有效途径之一,对提高专业学位研究生综合素质和实践能力具有重要意义。本文探讨了联合培养专业学位研究生实践教学的现存问题,认为实践教学体系不健全、“三校”联合培养衔接不畅、“三导师”联合指导缺少必要支持等是其产生的原因,并从“四位一体”实践体系建构、“三校”联合培养机制完善等角度提出改进对策,为今后更好地开展联合培养专业学位研究生实践教学提供借鉴。

摘要:加强实践教学是提高专业学位研究生的实践能力、培养应用型高层次专门人才的关键。联合培养是加强实践教学的有效途径之一,对提高专业学位研究生综合素质和实践能力具有重要意义。本文探讨了联合培养专业学位研究生实践教学的现存问题,认为实践教学体系不健全、“三校”联合培养衔接不畅、“三导师”联合指导缺少必要支持等是其产生的原因,并从“四位一体”实践体系建构、“三校”联合培养机制完善等角度提出改进对策,为今后更好地开展联合培养专业学位研究生实践教学提供借鉴。

关键词:联合培养专业学位研究生实践教学“四位一体”实践体系近年来,我国研究生招生规模逐年增加,学位结构日趋多样。与学术型研究生培养目标不同,专业学位研究生教育的目标是培养具有坚实基础理论和专业知识,具有较强的解决实际问题能力,能够承担专业技术或管理工作且有良好职业素养的高层次应用型专门人才。基于专业学位研究生教育的培养目标,2013年教育部、人力资源社会保障部在《关于深入推进专业学位研究生培养模式改革的意见》中强调,要以职业需求为导向,以实践能力培养为重点,以产学结合为途径,建立与经济社会发展相适应、具有中国特色的专业学位研究生培养模式。可见,加强实践教学是提高专业学位研究生的整体实践能力、培养应用型高层次专门人才、促进专业学位研究生培养模式改革的关键。

国务院学位办制定的《全日制教育硕士专业学位研究生指导性培养方案》中指出,教育硕士专业学位研究生教育旨在培养掌握现代教育理论,具有较强教育教学实践和研究能力的高素质中小学教师。加强教育硕士专业学位研究生的实践能力是实现培养目标、提高培养质量的核心问题。

联合培养是双方或者多方一起培养、满足社会对复合型人才要求的全新教育模式。对于教育硕士专业学位研究生而言,联合培养涉及主培学校(指招生及发放研究生学历/学位证书的高等学校)、参培学校(指参与研究生培养的高等学校)和基地学校(指为学生提供教育实习、实践的基础教育学校,如中小学、幼儿园等)。三方相互配合,能充分发挥参加单位各自的优势,将理论学习和实践活动结合起来,提高研究生综合素质和创新能力。可见,联合培养是提高教育硕士专业学位研究生实践能力的有效途径之一。然而,当前联合培养专业学位研究生教育存在基地学校导师缺乏研究生培养经验、实践环节单一、“双导师”联合不紧密等问题。为提升联合培养教育硕士专业学位研究生(以下简称“联培研究生”)的实践能力,本研究以53名联培研究生(其中,男生10人,女生43人,平均年龄25.43岁,均为三年级学生或已经毕业,以确保其已完整参与实践教学环节)为对象,对联培研究生实践教学存在的问题进行调研。

一、联培研究生实践教学的现状分析

想要提升联培研究生的实践能力,提高联合培养质量,就需要对当前联培研究生实践教学情况进行“摸底”,发现存在问题,以便提出针对性的改进策略。调查研究发现,联培研究生在实践课程设置、实践活动内容、实践活动形式、实践活动评价等方面均存在一些不足。

1.实践类课程开设不够

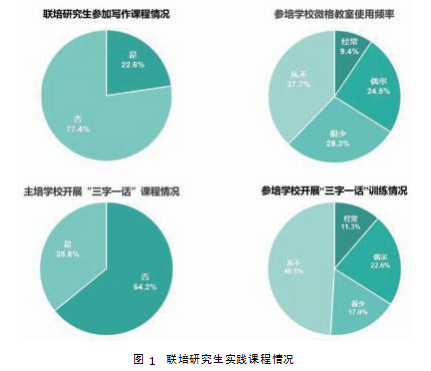

为提高联培研究生的实践能力,主培学校、参培学校和基地学校应开设多种类型的实践课程(或环节),为其开展实践教学提供知识和技能的准备。然而,调研结果发现,联培研究生的实践课与理论课的比重失衡,在进行课程设置时对实践类课程开设不够(见图1)。

2.实践环节训练机会不够

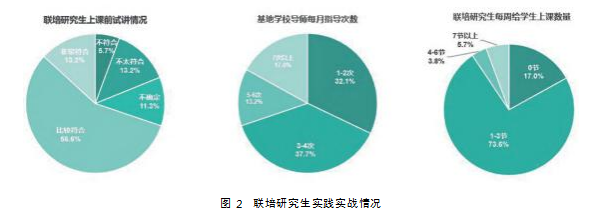

联培研究生通常要到基地学校开展实践活动(一般不少于1学期),由基地学校导师对其实践技能进行指导。然而,调研结果发现,联培研究生到基地学校的实践活动总时长充足,但实战训练机会较少,基地学校导师指导教育实践的频率较低(见图2)。

3.实践内容关注校外不够

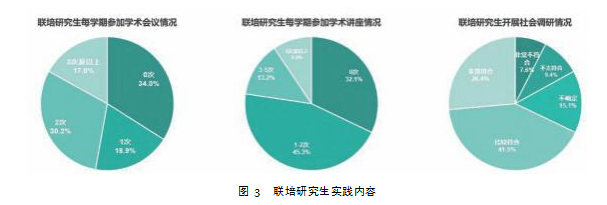

联培研究生的实践教学内容应包括去基地学校实践、参加学术活动、开展社会调研等多个层面,以便提升其专业实践能力、科研能力、解决社会现实问题的能力。联培研究生的实践内容以去基地学校实践为主,其他方面实践活动较少(见图3)。

4.实践评价关注成果产出不够

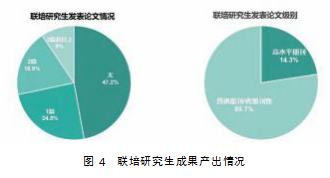

对于联培研究生而言,发表高质量学术论文既是对其科研能力、创新能力、实践能力、反思能力等方面的培养要求,也是对其学习情况的综合检验。然而,调研结果发现,联培研究生学术成果产出较少,主培学校、参培学校对联培研究生实践成果产出重视程度不够(见图4)。

二、联培研究生实践教学现状原因探析

通过对联培研究生实践教学现状的调查研究,发现存在实践类课程开设不够、实践环节训练机会不够、实践内容关注校外不够、实践评价关注成果产出不够等问题,其产生原因可能有以下两个方面。

第一,实践课程设置未能充分考虑学生发展需求。在本研究的调研对象中,本科/大专所学专业为非师范类专业的占比43.4%,入学前没有工作经历的占比为75.47%。这表明大部分联培研究生在开始研究生生涯时没有实践技能的储备,甚至对教师应具备何种实践能力等缺乏正确认识。在本科/大专所学专业为非师范类专业、入学前没有工作经历的联培研究生中,近61.0%学生反映课程设置不合理;在开展实践活动后,近53.0%学生反映自己对新课程、新课标等不了解,近51.0%学生反映“不知道怎么讲学生才能明白”。可见,主培学校、参培学校和基地学校在课程设置方面未能兼顾到学生的知识技能背景、经验储备等,在实践活动之前也未能通过实践课程帮助其掌握教学方法。

此外,在联培研究生的培养过程中,多种实践相结合才能提升其综合实践能力。调研结果发现,联培研究生参与学术活动较少、发表论文数量较少,参培学校、基地学校导师科研指导活动较少,参与社会调研也较少。这反映出主培学校、参培学校、基地学校对联培研究生实践活动的内容设计较为单一。从主培学校方面,调研结果发现,30.1%的联培研究生反映主培学校不要求其在就读期间发表论文,60.3%的联培研究生反映主培学校对其参与学术活动方面没有明确要求。可见,在设计实践活动内容时忽略了联培研究生科研实践能力等方面的提升需求。

第二,研究生“三校”联合培养机制不健全。联合培养通常采用阶段式培养模式,即联培研究生先在主培学校和参培学校进行学习,随后进入基地学校学习。这就需要主培学校、参培学校、基地学校明确各自的职责与培养任务,高校导师借助理论优势、基地学校导师借助实践优势,共同对联培研究生的实践进行指导。然而,调研结果发现,参培学校(41.3%的联培研究生反映课题指导较少)和基地学校(47.0%的联培研究生反映课题指导较少)导师的课题指导频率较低,且近30%的联培研究生反映自己从未或很少得到“三导师”的联合指导。

这就反映出研究生“三校”联合培养机制不太健全。一是参培学校与基地学校在实践教学过程中的职责并不清晰。基地学校不仅要带领联培研究生开展教育实践活动,也应从实践角度指导联培研究生开展应用性研究。参培学校则应发挥桥梁作用,积极促成主培学校、基地学校间的联合指导。二是对基地学校导师的实践指导工作缺少必要支持。基地学校导师可能缺乏研究生培养经验,往往更多关注联培研究生在教学方面的表现,而忽略了联培研究生从教育实践中挖掘科研问题、开展科学研究的需求。因此,应对基地学校导师开展相应培训,帮助其胜任研究生培养工作。三是“三导师”联合指导渠道缺乏。在联合培养过程中,“三导师”通常在不同地区,彼此之间缺少定期线上、线下的交流,尤其是关于联培研究生的近况、研究问题、指导要点等方面的沟通。

三、联培研究生实践教学的改进策略

基于联培研究生实践教学的现存问题及原因探析,应从实践教学体系建构、“三校”联合培养机制完善等角度,对联培研究生的实践教学进行改进,以提升联培研究生的实践能力。

1.建立“四位一体”实践教学体系

“四位一体”实践教学体系应包含专业实践、教育实践、反思实践和社会实践。通过专业实践提升联培研究生专业水平;通过教育实践增强联培研究生教育教学能力;通过反思性实践提高联培研究生科研水平;通过社会实践培养联培研究生社会实践能力,使联培研究生的培养质量紧跟时代发展的需要。

具体来说,在专业实践方面应深化专业实践课程设计,加强专业实践建设。采用专家咨询和内部研讨相结合的方式,做到“两定”(即定专业实践课程、定专业实践课程内容),避免注重课程而轻视内容。对于没有工作经历或本科/大专所读专业为非师范专业的联培研究生,可以增设一些专业实践选修课,满足其个性化需求。此外,充分发挥师范类职业技能平台、专业类实验实训平台的作用,结合各类资源的特点,设置相应的专业实践课,增加其利用率。

在教育实践方面应明确教育实践要求,提升教育实践效果。在教育实践前要做好前期准备,帮助联培研究生更快了解基地学校基本情况。教育实践中,对联培研究生上课、试讲次数进行规定,规范联培研究生教育实践制度与要求。在评价考核时,充分考虑教育实践的目标,量化各项指标,以评促改。

在反思实践方面应重视科研与学术活动。主培学校应对联培研究生的科研和学术活动进行规范化管理,例如,规定联培研究生每学期参加讲座、学术交流等的次数,适当提高联培研究生就读期间发表论文的要求,开设论文写作等课程,以提升其科研能力和创新能力。同时,应对联培研究生的毕业论文课题方向进行把控,以专业为导向,以基础教育的教育现象、教育问题为研究主题,如学科教学(语文方向)要研究基础教育中的“语文教育”现象或问题等。

在社会实践方面应鼓励与引导社会调研,提升社会实践效能。参培学校与基地学校应为联培研究生的社会实践创设机会,如开放教室、中心、基地等供联培研究生进行调研。还可以组织联培研究生开展多种形式的校外社会实践与调研,如让联培研究生设计一个教育主题,在假期对家长、社区等开展调研。在社会公益活动中,让联培研究生走入家庭和社区开展调研,了解家庭教育的情况;在社团活动和义工活动中,组织联培研究生去不同类型的中小学开展实践与调研,了解基础教育的情况,提升社会实践质量。

2.明确“三校”职责,共同制定培养目标和内容

联合培养过程中,应明确“三校”职责,使其发挥各自优势与职能,形成三方合力,共同促进联培研究生的实践能力。对于主培学校,应发挥其引领作用,制定联培研究生的实践教学体系,规范参培学校和基地学校各自的职责,制定量化考核标准,不断优化、改善参培学校和基地学校导师的指导效果。对于基地学校应充分发挥优势,配合主培学校对联培研究生实践活动和课题研究方面的要求,提供实践、观摩、数据采集、社会调研等机会。对于参培学校,应发挥其桥梁作用,积极与主培学校、基地学校沟通,促成交流与合作,搭建三方联动平台,针对主培学校和基地学校的不足,主动填补联合培养中的“漏洞”。在“三校”职责清晰后,应相互连通,在开展联合培养前分析彼此的特点、优势与不足,共同制定总体培养目标、拆解各自培养任务,以便在后续联合培养中互相补充、强强联合,做到“三导师”指导内容分段不“分家”。

3.建立长效机制,为“三导师”联合指导提供支撑

让“三校”导师联合指导形成合力,不仅要打通“三导师”联合指导渠道,还要为基地学校导师的能力提升提供机会。对于身处不同地区的“三导师”,需要采用多种形式建立联合指导渠道,并制定沟通制度,在一些关键节点(如开展教育实践前后、开题前后、课题调研前后等)安排“三导师”线上、线下的交流,探讨联培研究生的研究问题、指导要点等。对于基地学校导师,在开展研究生培养前,应对他们进行集中培训,讲解研究生培养要点、交流指导经验、解读教育实践任务、传授课题指导经验等,丰富基地学校导师的研究生培养经验;在培养研究生过程中,定期与基地学校导师交流,开展讲座、座谈会、走访等活动,及时解决研究生培养中的困惑与问题,为其提供必要支持与指导;在培养研究生结束后及时反思,查找存在的不足和薄弱之处,制定改进方案,以便在后续工作中提高指导质量。此外,基地学校应对担任导师的教师进行工作量评估,适当减少其日常工作和教学事务,以便将更多精力放在指导联培研究生上。

四、结语

本文发现了联培研究生实践教学中存在的不足,分析其产生原因在于实践教学体系不健全,主要是“三校”联合培养和“三导师”联合指导的机制不够健全,并从建构“四位一体”实践体系、明确“三校”培养职责、建立“三校”联合培养长效机制等角度提出改进对策。未来研究还应进一步思考“四位一体”实践体系的具体建构策略、“三校”联合培养长效机制的具体内容等问题,为更好地开展联培研究生实践教学提供借鉴。

参考文献

[1]蔡长龙,马卫红,兰珺喆,霍文俊,田润妮.专业型硕士学位研究生校企联合培养研究[J].西部素质教育,2023,9(01):85-88.

[2]袁腾,陈翱,姜琼玲,倪春林,杨卓鸿.粤港澳大湾区工科研究生联合培养模式探索与实践[J].实验技术与管理,2020,37(03):20-24+39.

[3]周建华,周张凯,李雪萌,等.以“理—工—医”交叉融合实现源头创新:生物医学工程交叉学科研究生培养实践探索[J].化学教育,2019(16):75–80.

[4]苏娟,杜松怀,李振,井天军,许朝辉.电气工程专业学位研究生联合培养模式[J].电器电子教学学报,2022(02):17-20.

[5]赵蒙成.全日制教育硕士研究生实践能力培养的问题与策略[J].学位与研究生教育,2013(11):23-29.

[6]刘莉,黄颖,邹云龙,刘万国.图书情报专业学位研究生联合培养基地建设探析—以东北师范大学为例[J].图书情报工作,2022,66(01):83-88.