统编小学语文教材中略读课文的教学研究论文

2024-06-09 10:45:50 来源: 作者:liangnanxi

摘要:统编小学语文教材以单元为基本编排单位,每个单元都涵盖了精读课文、略读课文等不同类型的阅读材料。其中,略读课文作为阅读教学的主要内容之一,有助于锻炼学生的自主阅读能力,激发学生独立思考的意识,也能促进学生对知识、方法和能力的有效迁移。鉴于略读课文的重要作用和价值,文章以统编小学语文教材为例,从观照要素、追寻文脉、精研词句、对比解析等不同维度,对略读课文的教学策略展开了分析,以期充分发挥略读课文的助学价值。

摘要:统编小学语文教材以单元为基本编排单位,每个单元都涵盖了精读课文、略读课文等不同类型的阅读材料。其中,略读课文作为阅读教学的主要内容之一,有助于锻炼学生的自主阅读能力,激发学生独立思考的意识,也能促进学生对知识、方法和能力的有效迁移。鉴于略读课文的重要作用和价值,文章以统编小学语文教材为例,从观照要素、追寻文脉、精研词句、对比解析等不同维度,对略读课文的教学策略展开了分析,以期充分发挥略读课文的助学价值。

关键词:小学语文;统编教材;略读课文

在小学语文教学中,对于略读课文的教学,很多教师仍存在“教什么”“如何教”“教到什么程度”等困惑,难以把握略读课文的教学尺度。针对此种情况,教师要全面分析统编教材的编排特征和主要内容,揣摩编排者的意图,将教材内的人文主题、语文要素及助读系统作为略读课文教学的抓手和切入点,把握好精读课文和略读课文之间的区别,在语文课堂上凸显学生的主体地位,有意识地引导他们迁移知识和阅读经验,推动学生由“跟读”到“自读”,帮助学生树立自主阅读意识,进而培养语文学科核心素养。

一、观照要素,迁移阅读经验

教材编排者将语文要素渗透在每个单元的单元导语、课后习题、语文园地等各个版块中,意在引领学生开展系统化、深层次的学习活动,在贯通一致的单元教学体系中扎实地掌握语文基础知识和技能,并养成良好的学习习惯。略读课文作为单元中的重要组成部分,也融合了语文要素。因此,在略读课文教学中,教师要提炼语文要素中的关键信息,引导学生将语文要素中涵盖的阅读方法、阅读目标等运用到略读课文的阅读实践中,由此达到迁移阅读经验的目的[1]。

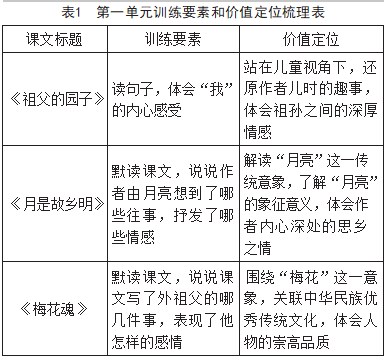

例如,统编语文五年级(下册)第一单元以“体会课文表达的思想感情”为整个单元的语文要素。教材中关于“情感表达”这一语文要素,要求学生抓住关键词初步体会情感,结合资料初步了解情感,然后挖掘细节,品味情感和体会思想感情。可以看出,统编教材中对“情感表达”这一语文要素的要求逐渐提高,教师应在阅读指导时作出相应的调整和改变。在此认知基础上,教师在《月是故乡明》这篇略读课文的教学中,应明确第一单元课文的训练要素以及对应的价值定位。(见表1),由此开展略读课文阅读教学活动。

“体会课文表达的思想感情”这一表述是抽象的。教师以表1为载体,立足单元整体,梳理《祖父的园子》《月是故乡明》和《梅花魂》这三篇课文的训练要素和价值定位,不仅能够将抽象化的语文要素贯穿于每一篇课文的阅读教学中,还能让学生精准地理解作者是如何表达情感的。

在教学过程中,教师可以将精读课文《祖父的园子》作为引子,带领学生回顾精读课文的学习历程,寻找能够体现“我”的内心感受的句子,从而立足儿童视角,体会“我”与祖父之间的深厚情感。当学生能掌握此类文本的阅读方法和技巧后,教师可以为学生创造独立阅读的空间,让他们从训练要素入手,开展自读活动,借助以下三个问题,为学生提供自读支架:

问题一:默读课文,说一说作者因“月亮”这一意象想起了哪些往事?

问题二:在《月是故乡明》一文中,“月亮”有何象征意义?作者借“月亮”抒发了怎样的情感?

问题三:你还知道哪些以“月亮”为核心意象的文本?选择其中一篇,简要分析文本表达的思想感情。

设计如上三个问题,意在让学生由教读过渡到自读,使其形成一个完善的认知结构,真正理解“体会课文表达的思想感情”这一语文要素,并能在阅读和学习实践中落实语文要素。经过系统化的训练,学生的阅读理解、审美鉴赏等能力自然也能有所提高[2]。

二、追寻文脉,理清课文逻辑

统编语文教材中编入的课文都是学界中的经典作品,其在谋篇布局、立意构思等方面都独具造诣。因此,在略读课文教学过程中,教师不仅要观照语文要素,还要指导学生追寻文章的脉络,理清课文的逻辑结构,追溯作者的思维过程。只有这样,他们才能以最快的速度了解全文内容,提升略读课文的阅读速度[3]。

统编语文五年级(上册)第七单元的略读课文《月迹》延续了整个单元“四时景物皆成趣”的人文主题,重在让学生感受和体会课文中动静结合描写方法的魅力。在此篇略读课文中,作者描绘了“等待月儿”“月儿出来”“月儿出来后”等几个情景,其线索表面上看起来十分清晰,但是细细探究后可以发现,其逻辑结构实际上相对复杂。学生在梳理和阅读文本时,难免会遇到困难和阻碍。所以,在《月迹》这篇略读课文的教学中,在追寻文脉时,为了避免学生出现“罗列场景”的情况,教师可以采用归类梳理的方法,将处于同一认知层次的概念归为一类,形成多条完整的文脉。比如:

屋子里:竹窗帘、穿衣镜。

院子里:树上、葡萄叶、瓷花盆、锨刃儿上。

院子外:小河里、眼睛里、天空中。

这种看起来简单的梳理和归类能够极大地提升学生的思维品质,使其将原本复杂多样的信息有秩序地整合为不同的维度。此时,学生思维会变得更加立体,也能更全面地梳理作者的行文思路。而且,与“等待月儿—月儿出来—月儿出来后”的逻辑结构相比,经过归类梳理后的“月儿轨迹图”能够增强整篇文章的趣味性。在梳理和阅读时,学生不仅可以理清整篇文章的内容,还能从拟人化的表达中生动形象地再现出月亮的移动路线,了解每个阶段月亮的真实状态。

三、精研词句,明确文本旨趣

在略读课文的教学中,教师可借助支架式教学方法,引领学生精细研读课文中的关键词句,让学生主动品读课文中的语言元素,使其能够在深入品读的过程中,明确文本中暗含的旨趣,理解作者的思想感情[4]。

在搭建精研词句的支架时,一方面,教师要关注学生的认知水平,以他们感兴趣的方式,如趣味填词、圈画批注等,引导学生聚焦于文本中的关键词和关键句;另一方面,教师要关注略读课文的实际内容,从整篇文本的思想和情感主旨入手,选择能够刻画人物、助推情节发展和反映文本主旨的字词和句子,让学生展开多元化的解读和鉴赏。

以统编语文六年级(上册)《我的战友邱少云》为例,这是一篇红色经典文学作品,讲述了革命英雄邱少云的故事。课文内容饱含真挚情感和伟大的革命精神,是开展红色教育的有效资源之一。在此篇略读课文的阅读教学中,为了实现红色教育的目标,让学生领会革命英雄邱少云的伟大精神和高尚品质,教师可以将精研词句的方向对准“细节描写”,借助“文章中提到‘一声低低的咳嗽或者轻轻地蜷一下腿,都可能被敌人发觉’,作者为何要写这句话?其目的是什么?”的问题,指导学生关注文本细节。利用这一问题,教师可让学生回归文本,由“一声低低的咳嗽或者轻轻地蜷一下腿,都可能被敌人发觉”入手,从“低低的咳嗽”“轻轻地蜷一下腿”两个词组可知,“我们”所占据的位置十分不利,就连“一声低低的咳嗽”都很有可能被发现。明确这一要点后,在解读后文“这个伟大的战士,像千斤巨石,伏在那儿纹丝不动,直到牺牲前的最后一息,都没发出哪怕是极轻微的一声呻吟”这段话时,便能理解邱少云的选择,体会其顾全大局的伟大牺牲精神。正因为“我方”在地理环境上处于劣势,邱少云为了不暴露位置,宁愿忍受着火烧肉体的剧痛。从这一细节描写中可以看出,作者为了凸显邱少云的伟大精神,极力刻画了地理环境。通过前后对比,学生能够明确和理解文章的旨趣。

在精研词句的过程中,教师聚焦于略读课文中的细节描写,为学生搭建细读支架,让学生关注细节描写中的字词和语句,并联系上下文内容,解读细节描写所产生的实际效果。这样既能让学生从不同角度理解文章内容,又能使他们体会到文章中的深刻思想和情感内涵,达到理解文章旨趣、把握文章主题的目的。

四、对比解析,强化思辨意识

统编小学语文教材中,编排者将具有相同体裁或题材的文本编入同一个单元,使精读课文和略读课文之间产生一定的关联。基于此,在略读课文的教学过程中,教师可采用对比解析的教学方式,将精读和略读课文置于同一教学情境中,让学生在对比的过程中感知二者在修辞手法和写作手法等方面存在的差异,体会略读课文与众不同的表达效果,由此增强学生的思辨意识。而且,在精读课文和略读课文的对比解析中,教师也要有意识地引导学生将精读课文中的阅读经验迁移到略读课文中,这样也有助于增强学生的阅读和学习效果[5]。

在对精读文本和略读文本展开对比解析时,教师要在同一单元范围内、同一人文主题和语文要素的引领下,开启对比解析活动,以确保学生获得丰富的阅读体验。《白鹭》和《珍珠鸟》分别为统编语文五年级(上册)第一单元中的精读课文和略读课文,其题材和体裁上具有相似性,都以动物为载体,寄托了作者的主观情感。因此,在略读课文教学中,教师可将《白鹭》和《珍珠鸟》作为对比解析的对象,围绕“一花一鸟总关情”的人文主题以及“初步了解课文借助具体事物抒发感情的方法”这一语文要素,梳理两篇课文的异同之处。比如:

相同点:二者都为散文;都表现了对鸟的喜爱之情;都以赞颂鸟为手段,表达作者自身的感悟;都运用了拟人和比喻的修辞手法。

不同点:《白鹭》中大量描绘了“白鹭”的外形美,而《珍珠鸟》则重点描写了“珍珠鸟”在生活中的具体场景;《白鹭》没有关联作者的真实生活,而《珍珠鸟》则写出了作者的实际生活经历;《白鹭》表达了作者自身的政治追求,而《珍珠鸟》侧重于谱写动物与人之间的赞歌。

让学生从相同点和不同点两个视角对《白鹭》和《珍珠鸟》这两篇写鸟抒情的散文进行对比解析,围绕体裁、修辞手法等元素,梳理和整合他们的异同点,不仅可以使其全面回顾《白鹭》的学习历程,明确精读课文中“借助具体事物抒发感情的方法”这一语文要素,还能将文本精读中获得的经验运用到略读课文的阅读活动中,在对比的过程中感受《珍珠鸟》别具一格的写作手法和艺术效果,理解作者创作此篇散文的意图,体会冯骥才对“珍珠鸟”的喜爱之情以及整篇文章所传达的深刻寓意。

通过对比解析的方式,教师可以将处于同一单元内的精读和略读课文作为比较的对象,让学生围绕单元人文主题和语文要素,从不同的角度对课文展开鉴赏和分析。这样的方式既能加深学生对单元主题的印象,也能使他们在同中求异的过程中感受到略读课文的独特之处,增强他们的阅读体验。

五、结束语

综上所述,略读课文的价值和意义不可忽视。在小学语文略读课文教学中,教师应通过观照要素、追寻文脉、精研词句、对比解析等方式,驱动学生迁移阅读经验,理清课文逻辑,明确文本的旨趣,并从纵横两个角度领会文章情感,拓展阅读范围,积累更多的优质阅读资料,从不同类型的作品中汲取知识与能力。而当学生能够把握略读课文的阅读规律和方法时,其阅读能力、语文素养等也能得到提升。

参考文献

[1]胡涛.统编教材略读课文教学探析[J].教学与管理,2022(20):53-54.

[2]周文侠.抓住“扶手”开展略读课文教学[J].语文教学通讯·D刊(学术刊),2022(2):54-56.

[3]刘吉才.略读课文教学的价值再认与策略重构:例谈略读课文的教学价值与策略[J].课程教学研究,2022(10):40-44.

[4]张敏.统编小学语文教材略读课文教学的价值探讨与策略分析[J].基础教育课程,2021(9):59-64.

[5]卢建山.略读不略教,让略读课文也出彩[J].小学教学参考,2021(18):1-2.