渗透民俗文化提高文化素养――统编小学语文教材中传统民俗内容的教学策略研究论文

2024-06-09 10:35:32 来源: 作者:liangnanxi

摘要:民俗文化是民族优秀传统文化中非常重要的一部分。在小学语文教学中融入传统民俗的内容有利于实现对学生的文化教育,使他们在掌握语文知识的同时形成正确的文化观、价值观,增强学生对民族文化的认同,从而促进学生对本民族文化的自觉传承,使其文化素养得到提升。文章在搜集、阅读相关文献资料的基础上,结合作者的教学实践,从“充分挖掘教材”“创新教学方式”“开展主题活动”“探索古代诗词”“组织民俗活动”五个方面论述了小学语文教材中传统民俗内容的教学策略。

摘要:民俗文化是民族优秀传统文化中非常重要的一部分。在小学语文教学中融入传统民俗的内容有利于实现对学生的文化教育,使他们在掌握语文知识的同时形成正确的文化观、价值观,增强学生对民族文化的认同,从而促进学生对本民族文化的自觉传承,使其文化素养得到提升。文章在搜集、阅读相关文献资料的基础上,结合作者的教学实践,从“充分挖掘教材”“创新教学方式”“开展主题活动”“探索古代诗词”“组织民俗活动”五个方面论述了小学语文教材中传统民俗内容的教学策略。

关键词:小学语文;传统民俗;民俗文化

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)在“课程性质”部分明确指出,在语文教学中,教师应引导学生积淀丰厚的文化底蕴,将中华优秀传统文化渗透到课程中,帮助学生建立文化自信,提升他们的文化素养。与此同时,《课程标准》在“课程理念”部分还指出,教师应注重对学生核心素养的培养,充分发挥语文课程的育人功能,让学生了解优秀的文化成果。通过对《课程标准》的分析可以发现,对学生进行文化教育是语文教师的重要职责。在现行统编教材中蕴含着许多传统民俗文化内容,教师应对这些资源进行深度挖掘,从民俗文化的角度为学生讲解知识,以此来促进学生文化素养的发展。

一、小学语文教材中传统民俗内容的特点及构成

(一)小学语文教材中传统民俗内容的特点

1.民俗内容形式多样

和旧版语文教材相比,统编小学语文教材中涉及的传统文化的内容比重明显增加,而且还增设了“日积月累”“和大人一起读”等板块,其中“日积月累”板块向我们呈现了许多民俗谚语、歇后语等内容。在统编小学语文教材中大约有26%的古诗文都蕴含着民俗文化知识,可以在很大程度上拓宽学生的学习空间[1]。通过对现行教材的研读与分析不难发现,统编小学语文教材中关于民俗文化的内容呈现形式比较多样,包括古诗、歌谣和民间故事等,这些内容具有很强的代表性,体现出了鲜明的人文性,有利于促进学生文化素养的提高。此外,统编小学语文教材还通过“文字+图片”的形式向学生呈现民俗知识,比如,一年级(上册)的“我上学了”部分就展示了一些民族服饰,可以很好地激发学生的学习兴趣。

2.民俗选文内涵丰富

虽然统编小学语文教材中课文的数量和旧版教材相比有所减少,但是在内涵上却更为丰富,涉及的民俗文化内容比重也明显增加。丰富的民俗知识大多通过“显性+隐性”的方式蕴含在各篇文本中。比如,《草原》《北京的春节》等课文中就蕴含着富有地域特色的民俗文化,可以开阔学生的文化视野。以《北京的春节》一文为例,这篇文章不仅涉及了学生熟悉的春节、元宵节,还介绍了人们购买年货、祭祖祭神、穿新衣等多样的习俗。通过学习这些内容学生可以加深对本民族传统节日习俗的了解,并体会到文本丰富的文化内涵。

(二)小学语文教材中传统民俗内容的构成

学者吴忠豪指出,小学语文教材主要包括四个部分,分别是课文系统、辅读系统、练习系统和活动系统。其中,课文系统是指一篇又一篇完整的文章。统编小学语文教材中涉及民俗内容的文章主要包括以下几篇:四年级(上册)的《女娲补天》《普罗米修斯》;四年级(下册)的《乡下人家》《天窗》;六年级(下册)的《北京的春节》《腊八粥》等。

辅读系统是指一些单元说明、课下注释等,分布于每篇文章的前后,目的在于帮助学生更好地理解课文。练习系统是指在每篇课文之后附带的练习题,旨在帮助学生巩固课堂所学。以《北京的春节》的课后练习题为例:“找出描写孩子们过春节的部分读一读,再说说你是怎样过春节的”。这一练习不仅涉及了节日习俗知识,还联系了学生的实际生活,可以让学生根据以往过春节的经验来思考、作答。活动系统是指综合性学习活动,比如“和大人一起读”就是统编小学语文教材的一大亮点,旨在让学生将阅读从课内延伸到课外,从而喜欢上阅读。

二、小学语文教材中传统民俗内容的具体教学策略

(一)充分挖掘教材,提升文化素养

教师不仅是知识的传递者,还是文化教育的实施者。教师应加强对小学语文教材内容的分析和挖掘,将传统民俗内容融入具体的教学活动中,引领学生在学习课文的过程中了解优秀的民俗文化,加深学生对民俗知识的了解[2]。因此,教师要积极承担起传播民俗文化的职责,在授课之前认真备课,对现行教材课文中所涉及的民俗文化内容进行充分挖掘,寻求恰当的时机对学生进行渗透,确保学生在理解所学的同时真切地接受民俗文化的熏陶,循序渐进地提升文化素养。

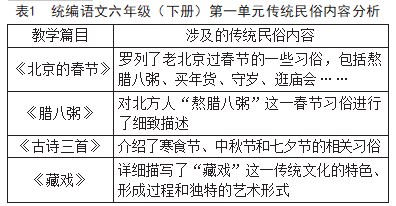

例如,在讲授统编语文六年级(下册)第一单元时,教师对教材单元文本进行了深入分析,挖掘了单元中蕴含的传统民俗内容,通过分析发现本单元的人文主题是“民风民俗”,一共包括四篇课文,分别讲述了我国传统节日及相关习俗,具体涵盖的民俗文化内容见表1。

在挖掘教材这一单元中蕴含的民俗内容的基础上,教师需要将民俗文化知识渗透到每一篇课文的讲解中,引领学生了解不同地方的习俗和文化特色,以提高学生的文化素养。

(二)创新教学方式,创设教学情境

新时代教师应顺应时代潮流,加强对多媒体资源的利用,不断探索并创新课堂教学方式,在课上为学生提供丰富、开阔、生动的学习情境,通过特定的情境来吸引学生,调动他们参与学习的积极性,使学生主动投入课堂活动中[3]。因此,教师在别开生面的情境中向学生讲解传统民俗文化知识,不仅有利于激发学生的学习兴趣,还可以帮助他们更好地理解民俗知识。

例如,统编语文六年级(下册)《藏戏》主要向学生展示了藏族独具特色的戏剧,但这一内容对很多学生来说比较陌生。所以,在课前,教师可以借助网络收集、下载一些关于藏戏的视频资料,在课堂上借助多媒体设备为学生播放,从而创设生动、真切的教学情境,使他们沉浸式地欣赏藏戏。这样的教学方式不仅可以给学生带去视觉、听觉上的刺激,还有利于让他们体会到藏戏的独特之处。教师还可以让学生结合视频分享自己的感受,帮助学生了解藏戏独特的艺术特色,从而加深对我国戏曲文化的了解。

(三)开展主题活动,渗透民俗文化

课堂上的时间是有限的,教师要把目光延伸到课外,适当组织课外的民俗文化主题活动,引导学生在课外收集、了解更多和课文有关的传统民俗知识。这一方面可以开阔他们的学习视野,另一方面有利于激发他们对民俗知识的探究兴趣,在主题活动中培养其文化素养。因此,教师要通过开展主题活动来营造浓厚的民俗文化氛围,组织学生利用多种渠道对传统民俗内容进行搜集和整理,使他们在潜移默化中对民俗知识形成深刻了解,在无形中受到优秀民俗文化的浸润,促进其文化素养的提升[4]。

例如,在讲授完统编语文六年级(下册)第一单元之后,教师及时开展了以“了解民风,感悟民俗”为主题的学习活动,鼓励学生在课外通过翻阅书籍、网络搜索等途径对涉及传统民俗的课文或古诗词作品进行收集、整理和诵读,使学生在课外诵读中积累更多传统民俗知识。在这项活动中,有的学生对《故乡的元宵》《花脸》《花边饺》等课外作品进行了收集和阅读,从中了解了更多作者笔下的民间习俗。这不仅开阔了学生的学习视野,还有利于加深他们对传统民俗文化的认识和了解。之后,教师可以让他们选择最喜欢的课外作品,写一篇读后感,表达自己对传统习俗的认识,从而实现对民俗文化的有效渗透。

(四)探索古诗词,积累民俗知识

在古诗词教学中适当渗透传统民俗内容不仅可以让学生受到民俗文化的熏陶,使他们在学习中积累丰富的民俗知识,还有利于帮助学生理解古诗词文本的深层内涵,让学生自觉地传承优秀的民俗文化,促进其文化素养的提升[5]。因此,教师要有意识地带领学生对古代经典诗词进行探索,使学生在分析古诗词内容、挖掘古诗词内涵的过程中积累相关的民俗知识。

例如,在讲授统编语文六年级(下册)第一单元《古诗三首》时,教师就可以带领学生对三首古诗的内涵进行深入探索和挖掘,使他们了解古诗中所蕴含的民俗活动。在学习第一首诗《寒食》时,教师着重引导学生对“春城无处不飞花,寒食东风御柳斜”这一句进行解读和分析,让学生从诗句中知道“寒食节”这一民俗节日。接着,教师可以抓住契机为学生介绍寒食节的相关习俗:“同学们,寒食节通常在清明节的前一二天。在这一天,古人通常不生火做饭,只吃冷的食物,所以被称为‘寒食’。这一天的习俗活动还包括郊游、拔河、荡秋千等。此外,以前的春祭其实都在寒食节进行,后来才改为在清明节进行。”

通过传统习俗的介绍可以帮助学生积累更多民俗知识,同时提高他们探究古诗内涵的积极性。在学习第二首古诗《迢迢牵牛星》时,教师可以给学生讲一讲牛郎织女的民间故事,让学生从民间故事中品味这首诗流露的相思之情,从而更好地体会诗中伤感、哀怨的情感。这样不仅可以促进学生对古诗情感的把握,还有利于丰富学生的民俗知识。

(五)组织民俗活动,加深民俗体验

除了引导学生对小学语文教材中涉及的民俗文化内容进行学习、开展主题活动以外,教师还可以定期组织课外的民俗文化活动,给学生提供更多参与、体验、探究的平台和机会,加强与实际生活的联系,鼓励学生在贴近生活的环境中了解与民俗文化有关的知识和内容,让语文学习真正地走进生活[6]。民俗知识来源于民间、来源于人们的生活。因此,教师要立足于学生的现实生活来组织多样的民俗活动,加强对课内外各种资源的利用,使学生在浓厚的民俗文化氛围中不断增强民俗体验。

一些有条件的学校可以组织学生开展集体的民俗采风活动。例如,统编语文四年级(上册)《观潮》一文对农历八月十八观潮日的景象进行了描述,教师可以组织学生实地参观钱塘江潮涨潮退的场景,使学生在参观、体验的过程中获得更深刻的感受和记忆。又如,在讲授统编语文六年级(上册)《草原》时,教师可以组织学生到附近的草原进行采风,甚至还可以组织学生到内蒙古尝一尝当地的美食,欣赏草原独特的舞蹈,在此过程中增强他们的民俗体验。再如,在讲授统编语文六年级(上册)《故宫博物院》时,教师还可以带领学生到故宫博物院参观,使他们亲身感受规模宏大的古建筑群,并按照作者所描写的顺序来观赏,这既可以帮助学生掌握课文内容,又有利于学生体会故宫的肃穆。此外,教师还可以鼓励学生在跟随父母外出旅游时,对当地的民俗文化知识进行调查、了解,促使学生在实际生活中有意识地学习民俗文化知识。

三、结束语

综上所述,统编小学语文教材中蕴含着十分丰富的民俗文化资源,是一座需要教师深入开采和挖掘的“宝库”。教师应在把握教材的基础上,针对学情和小学生的认知特点采取相应的教学方式,在课上为学生提供特定的学习情境,将民俗文化渗透到教学的全过程和各环节中,通过充分挖掘教材、创新教学方式、开展主题活动、探索古诗词、组织民俗活动等多种方法来帮助学生积累民俗知识,使他们的文化素养得到提升,最终实现语文学科核心素养的发展。

参考文献

[1]崔雅然.中国优秀传统民俗文化与中小学语文教材建设的融合方式研究[J].中华活页文选(传统文化教学与研究),2023(7):28-30.

[2]凌琴.统编语文教材民俗文化类内容教学探究[J].小学教学参考,2022(28):40-42.

[3]王倩.小学语文高学年段民俗文化教学的现状与对策研究[D].扬州:扬州大学,2022.

[4]陈佳琳.统编版初中语文教材中国小说民俗文化教学研究[D].漳州:闽南师范大学,2022.

[5]后宏东.民俗文化在小学语文教学中的渗透[J].甘肃教育,2021(23):76-78.

[6]高文艳.小学语文教材中的民俗文化内容及其教学研究[D].太原:山西大学,2021.