文学素养培养视角下高中语文诗词教学实践与思考——以《杜甫诗三首》的教学为例论文

2024-06-04 12:01:18 来源: 作者:xujingjing

摘要:当前,高中语文诗词教学普遍存在过于注重知识和技巧的传授、忽视文学素养的培养的问题,这与新课改要求和素质教育理念不符,不利于学生的全面发展。因此,以文学素养培养为切入点,提高诗词教学的深度,打造高效课堂,是提升高中语文诗词教学质量的有效途径。文章以《杜甫诗三首》的教学为例,开展文学素养培养视角下高中语文诗词教学实践和思考。

【摘要】当前,高中语文诗词教学普遍存在过于注重知识和技巧的传授、忽视文学素养的培养的问题,这与新课改要求和素质教育理念不符,不利于学生的全面发展。因此,以文学素养培养为切入点,提高诗词教学的深度,打造高效课堂,是提升高中语文诗词教学质量的有效途径。文章以《杜甫诗三首》的教学为例,开展文学素养培养视角下高中语文诗词教学实践和思考。

【关键词】高中语文;诗词教学;文学素养

文学素养是指个体对文学作品的欣赏、理解和评价能力,是能够透过文字发现和感知更深层次内涵的综合理解和感知能力,具体可以表现为文学知识储备、鉴赏分析能力、文学思维、情感体验能力等。文学素养培养视角下的高中语文阅读教学,应以学生主体论和核心素养教育理念为指导,构建具有科学性和可行性的教学模式,提高教学的有效性,促进学生知识、能力、情感等多方面的发展。

一、基本思路和创新点

在高中语文诗词教学中,教师要以文学素养培养为切入点,提高诗词教学的深度,打造高效课堂,促进学生全面发展。文学素养视角下的诗词教学,应在教学目标和教学过程上进行创新,制定培养学生文学素养的教学目标,在教学过程中促使学生对诗人形成全面、深入的认知,提升学生的诗词鉴赏能力、情感体验能力和知识迁移能力。教师在高中语文诗词教学过程中可以采用“五步式”教学法,引导学生深度学习,提高教学的有效性。下面以高一语文必修三中的《杜甫诗三首》为例开展教学实践。

二、教学实践与思考

(一)构建基于文学素养培养的教学目标

基于文学素养培养的高中语文诗词教学的目标绝不是一味地赏析和品鉴,而是通过深度学习,将基础知识学习和文学素养培养有机结合,从而达到引导学生高效学习的目的[1]。基于此,文学素养培养视角下的高中语文诗词教学目标应包含知识与技能、能力与素养两个方面的内容,以达到互相促进的目的。以《杜甫诗三首》为例,基于文学素养培养的教学目标和教学重点如下。教学目标:①了解杜甫的人生经历、文学成就、历史地位以及杜甫七言律诗的艺术特点;②感受三首诗词的意境和思想情感,准确翻译诗词,背诵名句;③掌握融情于景的写作手法,学习律诗的格律知识,能够进行简单的仿写;④初步认识杜甫诗词的特点与其人生经历和性格特点的关系,形成对“杜诗”的基本认知和鉴赏思路。

教学重点:全面了解诗人的人生经历和思想变化过程,探究杜甫不同人生阶段的作品的差异,从而深入理解和体会诗词中蕴藏的情感、思想,对杜甫及其作品形成较为系统的认知,掌握杜甫诗词鉴赏的一般思路和方法。

以上教学目标和重难点包含基础知识技能、能力和素养两大方面,以全面理解诗人的人生经历为切入点,能够使学生形成对诗人与其作品的完整认知框架,促进学生情感感知能力的提升。

(二)创新诗词教学的过程

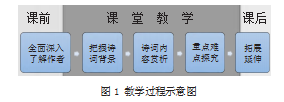

文学作品往往反映了作者鲜明的个性特征和思想境界,缺乏对诗人深入了解的诗词学习,实际上难以实现对诗词的深刻理解和感悟。因此,文学素养视角下的诗词教学,要转变学习顺序和侧重点,采用如下教学步骤:全面深入了解作者—把握诗词创作背景—诗词内容赏析—教学重难点探究—拓展延伸(如图1)。

1.全面深入了解作者

从高中语文诗词教学现状来看,学生对诗人的认识过于浅显,往往是碎片化地了解诗人生平和创作背景[2]。很多学生不了解李白,不了解李清照,不了解辛弃疾,却读了他们大量的诗词。许多学生以为李白是大唐最闪耀的明星,后来才发现他不过是苦苦不得志的普通人;他们以为李清照是个寻寻觅觅、悲悲切切的老妇人,却不知她只是个为了爱情追寻一生的女人;他们以为辛弃疾是戎马一生的大将军,却发现原来他不过是一生都在追求将军梦。很多学生随着学习的深入,发现真实的诗人与自己的认知相差甚远。所以,调整诗词教学的侧重点,构建以全面、深入了解作者为基础的诗词教学新模式,是提高学生诗词理解能力和文学素养的有效路径。如果学生对诗人有足够的了解,就能从作者的角度出发去鉴赏诗词,就会发现这些世人推崇的文学佳作不过是诗人的“生命日记”,从而形成正确的理解和感悟。因此,教师不仅要引导学生详细地了解作者的性格、思想、生活背景、人生经历,还要从他人的评价、历史地位、文学成就等方面入手全面认识作者。

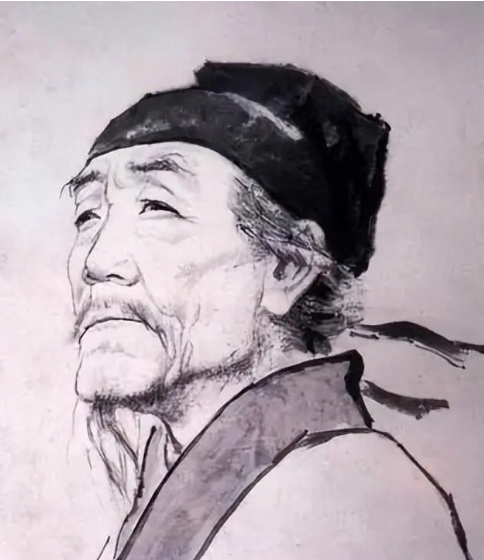

在《杜甫诗三首》的教学中,为了让学生充分地了解诗人杜甫,教师可以结合当今高中生的兴趣特点,充分利用网络资源,布置观看视频《诗圣杜甫》的新课预习作业。视频全长约50分钟,详细地讲述了杜甫的一生,而且情感充沛。在此基础上,在第一课时的前10分钟,教师可以分别从唐代诗人白居易、元稹,宋代文豪苏轼、黄庭坚以及当代作家对杜甫的评价入手,让学生明白杜甫是与“诗仙”李白齐名的诗人,被誉为“诗圣”,其诗词的典型特征是沉郁顿挫,相较于李白诗歌的浪漫,杜甫的诗更具现实感,多为反映社会现实和人民疾苦的作品。全面系统地了解杜甫的一生,有助于学生深入理解诗词内容,准确地把握其内在情感和思想。

2.把握诗词创作背景

诗词创作背景要分两个层次,第一个层次是作者所处的社会背景和人生阶段,第二个层次是创作的原因和动机。把握诗词创作细节和动机,可以为学生后续的诗词内容赏析奠定基础。对此,教师要引导学生明确杜甫一生可以归结为四个主要阶段,《秋兴八首(其一)》《咏怀古迹(其三)》《登高》这三首律诗都是杜甫晚年在夔州创作的,从创作时间看,处于杜甫人生的第四阶段——48岁到59岁的西南漂泊期,从而帮助学生把握诗词鉴赏的情感基调。在此基础上,教师在引导学生鉴赏每首诗前,再逐一详细讲解其创作动机。

如《登高》的创作时间是安史之乱结束四年后,地方势力割据,社会依然动荡,人民生活困苦,而杜甫已到晚年,漂泊他乡,种种因素给作者带来很多心结,有忧国忧民的情怀,有家道中落的无奈,有人生晚年的惆怅。为排遣郁闷,杜甫抱病登台,反而愁上加愁,萧瑟秋凉之境触发了他身世飘零的感慨,引起了自身老病孤愁的悲哀。56岁的杜甫在极端困苦的情况下,写下了这篇被后世誉为“七律之冠”的《登高》。

3.诗词内容赏析

文学素养培养视角下的高中语文诗词教学,在教学方法上应结合新课改的要求以及高中生的认识特点,进行必要的优化和创新,促使学生开展高效、深度学习。在《杜甫诗三首》的教学中,为深化学生对诗词的理解和感知,使其深刻地感受杜诗的特征和内涵,提升他们的文学素养,教师可以运用多种教学方法。

第一,创设教学情境,激发兴趣。文学素养培养下的诗词教学中,教师应充分利用现代化的教学手段,创设符合高中生兴趣特点的教学情境,引导学生体会和感受诗词的意境、情感和思想,从而理解和掌握相关写作技巧。在《秋兴八首(其一)》的课堂导入部分,教师通过播放视频创设情境,还原作者创作时的环境,既能有效激发学生的学习兴趣,又能加深学生对诗词的理解和记忆,促进他们感知和体验能力的提升。

第二,通过对比教学加深理解,深化学习。在《登高》的教学中,为加深学生对诗人作品的特征的认识,从而形成更加鲜明的个性化印记,教师可以将其与“诗仙”李白的诗词进行对比。同样是写秋天,李白在《宣州谢朓楼饯别校书叔云》中写道“长风万里送秋雁,对此可以酣高楼”,姿态之高,让一般人望尘莫及,好像身处空中与秋风平视[3]。再看杜甫的《登高》,“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,这里的风景是沉重的、沧桑的,是对自我的感慨,也是对国家天下的担忧,“悲秋”意境尽显。“圣”和“仙”的最大区别,就是“仙”可以只顾自己快乐,而“圣”更愿意与天下苍生一起感受悲欢离合。通过对比,教师能够让学生更准确地领会杜诗的特点以及其中蕴含的独特情感和思想,有助于提高学生的感知能力、情感体验能力和文学鉴赏能力,也有利于发散学生的思维。

第三,强化课堂互动,培养文学思维。文学作品中蕴含着诸多思维形式,包括感性思维、形象思维、逻辑思维、分析思维以及创造性思维等。教师可以将这些思维形式归纳为文学思维,而培养学生的文学思维,对于促进学生阅读理解能力和写作水平的提升都有积极作用。课堂互动是促进学生思维发展的有效途径,在诗词教学中落实课堂互动环节,能突出学生的主体性,通过鼓励学生分享和辩论,让不同观点产生碰撞,不仅能加深学生对诗词本身的理解和感悟,还有助于学生掌握诗词鉴赏的思路和方法,从而提升其文学素养。在《咏怀古迹(其三)》的教学过程中,教师可以尝试引导学生探讨如下问题:“杜甫为什么选择王昭君作为主题?他对古代女性命运的看法是否具有普遍性?”由此可以引导学生思考、分享和辩论,培养学生的批判性思维,拓展学生对诗词的理解深度[4]。

4.教学重难点探究

针对高中语文诗词教学中的重点和难点,教师应以学生为主体,引导学生质疑、探究和发现,实现对诗词的深度学习,促进他们文学鉴赏能力的提升。从文学素养培养的视角出发,立足《杜甫诗三首》的教学难点和重点,在学习《登高》后,教师可以引导学生比较《望岳》和《登高》在情感和思想方面的异同点,探究杜甫不同人生阶段的作品的特点,深化学生对杜甫诗词特点的掌握,探寻具有普遍适应性的鉴赏思路和方法。《望岳》是杜甫人生第一阶段的佳作,展现了他的理想抱负,写出了诗人初见泰山的欣喜和志在登山的心情,展现了傲视一切的雄姿和气势,充满了对美好未来的期盼,蕴含着积极向上的思想,与其晚年的作品《登高》相比差异尽显。虽然个人情感有起伏变化,但杜甫忧国忧民的精神却是一贯的,能够看出杜甫一生不变的赤子热忱。

通过探究性学习活动,教师能够引导学生拓展学习的深度,形成对诗人的系统认识,有效提升学生的诗词鉴赏水平。

5.拓展延伸

拓展延伸是诗词教学的重要一环,也是课堂教学与课外学习的桥梁。在高中语文诗词教学中,教师应以课堂教学为契机,引导学生通过关联阅读、读写结合等方式进行拓展延伸。这样一方面能够帮助学生巩固所学知识,拓展学习的深度,培养他们的知识迁移能力;另一方面能够增加学生的知识储备,拓宽学生的视野,提升他们的文学素养和创新能力[5]。

在学习完《登高》后,教师可以设计三种拓展学习的方式,让学生自主选择,以满足不同学生的学习需求:第一,写一篇《登高》的读后感,谈一谈自己的感悟;第二,阅读王安石的《登飞来峰》、王之涣的《登鹳雀楼》以及李白的《登太白峰》,再与《登高》对比,选出你最喜欢的一首诗,并说明理由;第三,借鉴《登高》的写作手法和修辞手法,仿写一首诗。

开展读写结合教学不仅能拓展学生的学习深度,而且可以提升学生的文学素养。同时,开展诗词创作需要学生具备扎实的文学功底,也需要具备一定的创新意识,符合学生的学习需要。

总之,在高中语文教学中强化文学素养的培养,不仅能促进学生语文核心素养的发展,而且对于优化教学模式、丰富课程内容、促进教育改革以及提升教师自身素养都有积极作用。文学素养培养视角下的高中语文诗词教学,应在教学思想、教学模式和教学方法上进行优化和创新,突出学生的主体性,提升学生学习的深度,促进学生全面发展。

【参考文献】

[1]肖丽卿.核心素养视域下古诗词教学的实践与思考[J].中学课程辅导(教师通讯),2019(14).

[2]曹秀云.高中语文教学中提升古典诗词鉴赏教学效率的策略[J].学周刊,2024(2).

[3]包涵.高中语文古诗词教学培育家国情怀的有效策略研究[J].成才之路,2023(34).

[4]张志强.高考语文古诗词鉴赏试题解析与教学探索[J].语文教学通讯·D刊(学术刊),2023(12).

[5]席峰.群文阅读法在高中语文古诗词教学中的运用措施研究[J].考试周刊,2023(50).