“教—学—评”一体化在初中历史教学中的有效实践论文

2024-06-04 11:31:20 来源: 作者:xujingjing

摘要:随着教学改革的持续推进,“教—学—评”一体化在初中历史教学中的关注度越来越高,通过将教学、学习、评价三者紧密结合,能够帮助教师全面地了解实际学情,并对教学做出有针对性的调整,从而促进教学质量提升。基于此,文章以“沟通中外文明的‘丝绸之路’”为例,从“根据新课标要求,确立评价目标”“以目标为引领,设立评价任务”“围绕评价结果,优化教学过程”三个层面对“教—学—评”一体化在初中历史教学中的有效实践展开深入探究,旨在提升初中历史教学质量。

【摘要】随着教学改革的持续推进,“教—学—评”一体化在初中历史教学中的关注度越来越高,通过将教学、学习、评价三者紧密结合,能够帮助教师全面地了解实际学情,并对教学做出有针对性的调整,从而促进教学质量提升。基于此,文章以“沟通中外文明的‘丝绸之路’”为例,从“根据新课标要求,确立评价目标”“以目标为引领,设立评价任务”“围绕评价结果,优化教学过程”三个层面对“教—学—评”一体化在初中历史教学中的有效实践展开深入探究,旨在提升初中历史教学质量。

【关键词】初中历史;“教—学—评”一体化;教学实践

在现阶段的初中历史教学中,虽然大多数教师在新课标的引领下对课堂教学进行了很大的调整和创新,但依然存在部分教师不重视教学评价的情况,教学评价一直游离于课堂教学、课堂学习之外,导致教学评价难以发挥出应有的价值。在“教—学—评”一体化理念的引领下,教师首先应围绕新课标及学生的实际情况确立合理的评价目标,然后以评价目标为引领,设计丰富的评价任务和评价要素,

最后根据评价结果对教学进行优化和调整,以此促进教学质量有效提升。下面以“沟通中外文明的‘丝绸之路’”的教学为例,对初中历史“教—学—评”一体化展开详细论述,以供参考。

一、根据新课标要求,确立评价目标

评价目标是“教—学—评”一体化的核心,是贯穿于教学与学习过程中的关键要素,也是实现教、学、评和谐统一的保障。为此,教师应该根据新课标的要求,从学生的学习需求与素养发展两个角度出发,确立合理的评价目标[1]。针对“沟通中外文明的‘丝绸之路’”这一课的教学,教师通过学习需求分析和素养发展分析后,可以确立如下评价目标。

第一,学习需求分析。首先,从学生的学习能力来看,本次授课对象为初一年级的学生,他们刚刚接触历史学科,对历史语言的理解能力不足,对历史事件的意义分析、对历史人物的精神分析等能力较弱。因此,教师在教学过程中应该多以图片和视频等直观性的资料将文字知识形象化,从而激发学生的学习兴趣,提升学生的学习效果。其次,从学生的生活认知来看,学生对丝绸之路并不陌生,在小学阶段就学过“张骞出使西域”等相关的历史知识,但对其在东西方经济文化交流中的作用、两汉对西域的管理等内容缺乏了解。最后,从学生已掌握的历史知识来看,学生已经学习了近三个单元的历史内容,历史学习已入门,对汉代的史实有了基本的认识,但对丝绸之路的了解不多,较难理解本课中抽象的丝路意义,所以教师应该多为学生创设一些生动的情境,并给予一定的学习指导[2]。第二,素养发展分析。新课标倡导教师要培养学生的历史核心素养,主要包括时空观念、历史解释、史料实证、唯物史观、家国情怀等方面。基于此,教师可以确立如下评价目标。

评价目标一:了解张骞两次出使西域的历史事件;识读教材中《张骞出使西域路线示意图》,理解张骞通西域促进丝绸之路开通的作用(对应时空观念、历史解释、史料实证素养)。

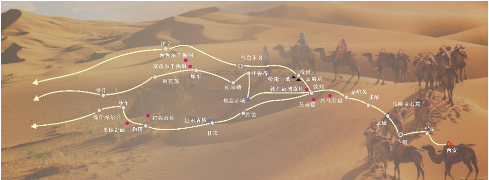

评价目标二:识读《丝绸之路示意图》《汉代海上航路示意图》等,知道丝绸之路的相关史实,了解丝绸之路在中西方交流史上的重要地位(对应时空观念、唯物史观素养)。

评价目标三:了解中央政府对西域实行的管辖;学习张骞、班超等历史人物为报效祖国而不屈不挠、勇于冒险和开拓进取的意志品质(对应史料实证、家国情怀素养)。

评价目标四:联系今天的“一带一路”建设理解丝绸之路对中外经济文化交流的作用,感悟文明在交流互鉴中发展,渗透家国情怀的培养(对应史料实证、家国情怀素养)。

二、以目标为引领,设计评价任务

(一)背景挖掘,培养时空观念

1.教师播放视频《丝绸之路》

教师PPT展示:这是一条连接欧亚的长路,见证了两千年历史的沧桑之变,多种文化在此交汇,无数话剧在这里上演。这就是丝绸之路!丝绸之路上,胡商贩客、驿马戍卒、弘法僧侣、求道信徒的身影数不胜数,这是世界上最长的一条道路、独一无二的道路。

2.教师展张骞出使西域的路线图

教师讲解:在汉代,人们把玉门关、阳关以西,包括今天新疆以及更远的地区称为西域。面对这么荒凉的西域,张骞为什么要作为大汉王朝的使者前往呢?

教师PPT展示:一条情报(时匈奴降者言:匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁而怨匈奴,无与共击之。)

一条计谋(汉方欲事灭胡,闻此言因欲通使。过必更匈奴中,乃募使者,骞以郎应募。)

教师总结:西汉初的西域,小国林立,受到匈奴的控制和奴役。匈奴从西域不断向中原发起进攻,使汉王朝十分被动。在年轻的汉武帝麾下,所有的谋臣武士对遥远的西方世界一无所知,此时也不知道大月氏族西迁后的下落,更令人担忧的是,也许出使的人还没走到西域就会被匈奴杀掉。但还是有勇敢者站了出来,承担起这一艰巨的使命,他就是张骞。

3.总结和梳理张骞两次出使西域的信息,并填写表格

教师讲解:史官司马迁称赞张骞出使西域的壮举有凿空之功。对未知领域的探险为凿空,张骞第一次开辟出中原通往西域的道路,中原王朝与西域各国有了第一次友好往来,所以称为“凿空”。(过渡至丝绸之路)

教师总结:张骞两次出使西域加强了汉朝与西域各国的联系,为丝绸之路的开通奠定了基础,同时促进了东西方经济、文化的交流,为西域归属中央政权的管辖奠定了基础,可以说是“一使胜千军,两出惠万年”。

教师评价:学生是否已经完全了解张骞两次出使西域的历史事件,包括背景、原因、目标、过程等(时空观念);是否能够理解张骞出使西域促进丝绸之路开通(历史解释)。

由此,引导学生学习“张骞出使西域”的故事,挖掘丝绸之路的背景,从而培养学生的时空观念。在这一过程中,教师对学生的学习表现进行评价,对学生的学习效果进行判断,从而发现教与学过程中存在的问题。

(二)史料研读,提升实证能力

1.教师展示陆上丝绸之路和海上丝绸之路的路线图史料

路线1:山东沿岸—黄海—朝鲜、日本;

路线2:从东南沿海港口出发经中南半岛南下,绕过马来半岛,穿过马六甲海峡,通往孟加拉湾沿岸,最远抵达印度半岛南段和斯里兰卡,再转运到欧洲。

2.教师出示史料

师:这是一条沟通中外文明之路,穿越时空,如果你是两千年前的西域商队、大汉商队,你能带着哪些东西进行交换呢?

生1(西域商队):核桃、葡萄、石榴、苜蓿、良种马、香料、玻璃、宝石等,以及多种乐器和歌舞。

生2(大汉商队):丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术。

3.教师提出驱动性问题

师:通过史料研读及学习,你认为丝绸之路的开通有怎样的意义?丝绸之路为何被称为东西方文明交流的桥梁?

生1:丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流起到了促进作用。

生2:“丝绸”这个词不仅指的是一种商品,它更像一条展开的丝状纽带,以西域为枢纽将欧洲、亚洲连接了起来。

教师总结:丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,促进了汉朝与西域各国的经济、文化的交流。

教师评价:学生是否能够识读《丝绸之路示意图》《汉代海上航路示意图》等,知道丝绸之路的相关史实,了解丝绸之路在中西方文化交流史上的重要地位。

由此,引导学生学习丝绸之路的相关史实,培养学生的史料实证能力。在这一过程中,教师对学生的学习表现进行评价,对学生的学习效果进行判断,从而发现教与学过程中存在的问题。

(三)话题探究,培养思辨思维

1.教师提出探究性话题

师:丝绸之路如此遥远,那么商人们的货物安全吗?商人到达西域后如何保证货物的平等交易呢?西域各个国家的货物来到大汉朝后又是如何进行售卖的呢?

2.教师展示西汉西域都护的结构图

教师讲解:西汉时期成立了西域都护,主要的职责是颁布号令、调遣军队、征发粮草等,加强了西域各国与汉朝的交流,同时保证丝绸之路畅通无阻,标志着西域正式归属中央政权。

3.教师展示史料

王侯以下,皆号泣曰“依汉使如父母,诚不可去!”互抱超马足,不得行。

——《后汉书·班超传》

教师讲解:西汉的西域都护为了丝绸之路的运营做出了巨大的贡献,但到了东汉时期,匈奴重新控制了西域,汉朝与西域的往来中断,东汉应该如何管理西域呢?

生:东汉明帝时,派兵出击匈奴,并派班超出使西域。

教师总结:通过对丝绸之路管理的话题进行探究,能够了解西汉时期设置西域都护、东汉时期班超出使西域,由此也能够解释新疆自古以来就是中国的领土。

4.教师提出探究性话题

师:当今“一带一路”向世界传递什么理念?

教师展示史料:习近平总书记在2013年9月和10月先后提出了建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想。2023年“一带一路”国际合作高峰论坛于10月17至18日在北京召开。

教师小结:通过学习张骞出使西域、丝绸之路的开通、对西域的管理等知识,能够明白丝绸之路不仅是一条经济交流之路,还是一条文化之路。在新时代下,“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神定将在“一带一路”的倡议下谱写新篇章。

教师评价:学生是否能够识记中央政府对西域实行的管辖;学生是否能够从现代化“一带一路”的建设中理解丝绸之路对中外经济文化交流的作用,感悟文明在交流互鉴中发展,从而形成爱国情怀。

由此,促使学生在话题的引导下对丝绸之路和西域的管理展开学习,培养学生的历史解释能力与探究能力。在这一过程中,教师对学生的学习表现进行评价,对学生的学习效果进行判断,从而发现教与学过程中存在的问题。

(四)人物探究,品味家国情怀

教师展示史料:留骞十余岁,予妻,有子,然骞持汉节不失。——《汉书·张骞传》教师提出探究问题:张骞是出使西域的第一人,且被匈奴扣押,虽然落魄,但仍手执节杖,心系大汗,遥望故土。大家回顾一下刚刚所学的内容,说说故事体现了张骞什么精神?这样的精神对“一带一路”的建设有何价值?

学生分小组讨论,分析张骞的人物精神,即不屈不挠、勇于冒险、开拓进取、爱国情怀。

教师评价:学生是否能够清楚地认识张骞的家国情怀。

三、围绕评价结果,优化教学过程

(一)调整教学方法

评价结果:课堂导入环节中,视频导入过于生硬,容易降低学生的学习积极性。

调整方法:教师可以生活中常见的物品导入“丝绸之路”的话题,如西域的水果、衣物等,从而自然地引入“丝绸之路”这一主题。

评价结果:学生对丝绸之路的意义理解不到位。

调整方法:教师可以从我国的国际地位出发,引导学生认识中外文化交流的重要性,从而加深学生对丝绸之路意义的理解。

(二)优化学习过程

第一,教师应该增加学生自主探究的过程,提高学生的自主性,使学生养成主动探索历史知识的习惯。第二,教师可以联合地理、美术学科等展开跨学科主题学习,丰富学生的历史认知,引导学生通过多途径、多角度开展学习。第三,教师可以为学生布置实践任务,鼓励学生通过网络等途径了解“一带一路”的内容,以开阔学生的视野。

综上所述,在“教—学—评”一体化理念的引领下,教师要围绕新课标要求及学生的实际情况确立合理的评价目标,设计有效的评价任务,同时根据评价结果对课堂教学进行适当的调整和优化,从而落实“教—学—评”一体化,提高初中历史教学质量。

【参考文献】

[1]王正攀.“教·学·评”一体化提升历史教学质效[J].读写算,2023(32).

[2]郝淑卿.在教学评一体化课堂教学中培养学生历史核心素养[J].试题与研究,2023(35).