新工科旅游地学与规划工程专业野外实习教学模式探索论文

2024-05-25 13:51:36 来源: 作者:heting

摘要:文章首先分析了旅游地学与规划工程专业学情,然后论述了新工科旅游地学与规划工程专业野外实习教学模式实践,包括教学平台建设为基、教学内容设计为重、教学方法创新为核、课程思政融入为魂、多元考核实施为要。

摘要:文章首先分析了旅游地学与规划工程专业学情,然后论述了新工科旅游地学与规划工程专业野外实习教学模式实践,包括教学平台建设为基、教学内容设计为重、教学方法创新为核、课程思政融入为魂、多元考核实施为要。

关键词:野外实习教学模式,旅游地学与规划工程专业,新工科

为了应对新经济、新技术对高等工程教育的新要求,2017年教育部开始加快推进新工科建设,相关理念、标准、模式、方法、技术等理论研究和实践工作随之开展[1-2]。东华理工大学(以下简称“我校”)近年来以新工科理念为指导,依托传统地学专业(如资源勘查工程)的办学优势,积极进军地学旅游等新兴旅游业态,同时创新旅游地学新工科人才培养,于2020年申报并获批了旅游地学与规划工程新工科专业,并于2020年开始招生[3]。

多环节、多层次、多元素的实践教学是新工科旅游地学与规划工程专业人才培养的关键环节[4]。目前,我校旅游地学与规划工程专业的野外实习包括地质地貌认知实习(广东丹霞山)、地学旅游规划与设计实习(江西梅岭)、地学旅游资源调查与评价实习(浙江江山)。这三大实习的教学目的是使学生掌握综合性的知识体系,提高实践操作能力、创新思维能力和综合应用能力。但目前野外实习存在以下问题:①实习仅为理论教学的简单验证或补充,缺乏对二者的整体设计,尤其对于实际问题的发现、分析、解决、实施等的系统训练不足;②教学内容没有将四大类课程(地质、地理、旅游、规划)进行深度融合,内容碎片化、拼凑化痕迹明显,缺乏知识、能力和思维的综合性;③教师主导课程的情况较为明显,没有充分发挥实习课程学生参与性高、体验性强的优势。为了解决这一教学痛点,以下将以地学旅游规划与设计实习(以下简称“梅岭实习”)为例,基于新工科理念探索该专业的野外实习教学模式。

一、旅游地学与规划工程专业学情分析

对于旅游地学与规划工程专业而言,以学生为中心,基于学生特点、学生需求、学生志趣的教学模式构建和实施是教学改革创新的重点[5-6]。梅岭实习的教学对象为大三年级的学生,通过系统调研分析发现,该阶段学生的学情特点具体如下。①身心层面,生理基本成熟,心理可塑性强。这为“五育并举,全面育人”提供了条件,发育成熟的身体条件允许在智育之外进行一定强度的体育和劳育教学,如进行适当强度的徒步、爬山等。同时,该阶段学生在人格养成、志趣培养等方面具有较强的可塑性,需要融入课程思政,加强德育和美育。②意识层面,自我意识强烈,教师难以成为意见领袖。该阶段学生自我意识强烈,信息渠道丰富,教师很难成为强有力的意见领袖。这要求教师不断更新知识储备和教学方法,以便引导学生开展自主学习和探究性学习。③需求层面,关注诗和远方,也爱面包和牛奶。教育需求可以划分为生存、发展、情感和价值三个层次,既关注精神领域的成长,也关注就业、职业、事业等现实问题。教师首先要培养学生解决实际问题的能力,提高就业能力;其次要促使学生形成问题意识和创新思维,助力其终身发展;最后融入课程思政,引导学生形成正能量的情感和价值观念。

二、新工科旅游地学与规划工程专业野外实习教学模式实践

立足地学旅游行业对人才培养的要求,结合梅岭实习区域的自然与人文环境和学情特点,从“教学平台建设为基、教学内容设计为重、教学方法创新为核、课程思政融入为魂、多元考核实施为要”五个模块进行新工科旅游地学与规划工程专业野外实习教学模式探索与实践。

(一)教学平台建设为基

1.野外实习教学场所。梅岭地处西山中段,山体主体由花岗岩、混合岩及千枚岩组成。由于多期构造活动,地壳的隆起、沉降、皱褶、断层、侵蚀等作用,形成了众多山峰、陡崖、沟谷和山间盆地,并有天然和人工湖泊50余处。梅岭地处亚热带季风气候带,夏季平均气温为22℃—25℃,森林植被类型为亚热带阔叶林,梅岭森林覆盖率达67%。自汉初开辟驿道以来,梅岭地区人文荟萃,人文景观资源丰富[7]。因此,梅岭是旅游地学与规划工程专业进行野外实习的理想场所,故我校在充分调研的基础上设计了南线、中线、北线三条实习线路,这些线路各具特色且均兼具了自然和人文要素。南线:洪崖丹井—领秀湖公园—幸福水库—铜源峡—水碓群—红星乡石蛋地貌和红色风化壳;中线:梅岭立交—明清古民居—梅岭镇—狮子峰—泮溪湖—梅岭大峡谷—紫阳宫;北线:溪霞镇—怪石林景区—佛禅寺—溪霞水库。其中南线和中线实习内容较丰富,计划实习时间为2天,北线1天。

2.虚拟仿真教学平台。受限于交通、安全、地貌等因素,导致学生在野外实习场所“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。为此,我校近年来建设了用于服务实践教学的3D环幕和配套的神州视景VR虚拟仿真体验式教学系统,教学资源涵盖了包括梅岭在的国内外十余处经典的地学旅游景区的虚拟仿真影像数据资料,并配备有3D眼镜、音响系统等设备,可供学生在室外实习的基础上进行室内虚拟仿真实训实习。

3.校友邦线上教学平台。校友邦是一个高校、学生、企业、政府多方协同的实践育人平台,内置实践教学管理、毕业设计、劳动教育、校企合作等子模块。我校于2022年引入该教学平台,并积极开展基于该平台的线上线下混合式实践教学。该平台的实习实践教学管理流程分为基础工作(基础信息录入、实习基地/点录入等)、实习前(创建实习计划、发布实习要求、设计实习项目)、实习中(过程管理和指导、实习过程监管)、实习后(成绩鉴定、报表统计)四个阶段,其中实习前和实习中教师与学生的动态联系沟通和过程管理是最重要的教学环节。实习评价、问卷调查等功能模块能够用于获取教学反馈,促进持续改进。

4.教师团队。改变传统野外实习一对多的师生配置,实施小班化教学,师生比例为1:5左右。同时结合实习内容,配备多学科交叉的教师团队,包括具有地质、地理、地信、规划、旅游等学科背景的教师。

(二)教学内容设计为重

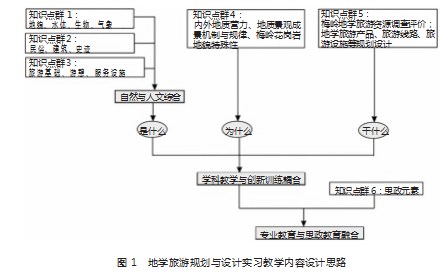

为满足自然教育、生态旅游、国家公园旅游等地学旅游业态的需求,旅游地学与规划工程专业学生需要具备多元知识、创新思维[8],基于此,我校设计了“三合互动”的梅岭实习教学内容:自然与人文综合、学科教学与创新训练耦合、专业教育与思政教育融合。如图1所示,“三合互动”的教学内容由相对独立又相互联系的知识点和知识点群支撑:知识点群1—3综合了自然要素和人文要素,属于基础认知层次的教学内容,旨在让学生了解“是什么”;知识点群4主要探寻地学旅游资源的规律和原理,旨在让学生探究“为什么”;知识点群5主要是技能训练和能力培养阶段,旨在让学生掌握“干什么”和“怎么干”,“是什么、为什么、干什么”共同形成了学科教学和创新训练的耦合;最后融入思政元素,实现专业教育与思政教育的融合。

(三)教学方法创新为核

依托教学平台和教学内容,实施了“以探究型学习为主渠道,以认知型教学为补充”的梅岭实习教学模式,主要分为实习前、实习中和实习后三个阶段。其中实习后阶段主要是多元考核阶段,以下主要对实习前和实习中两个阶段进行阐释。

实习前:通过校友邦网络教学平台发布实习计划(包括时间、线路和实习点安排)、实习要求,并布置教学任务和问题,要求学生自主预习;指导学生自主组成学习小组,以小组为单位进行自主预习,并准备实习材料、试训野外实习工具(无人机、全景相机等)。

实习中:该阶段是梅岭实习最主要的环节,实习教学分为认知型教学和探究型教学两种,具体实习环节包括“观教结合,认知实习”“角色互换,沉浸探索,自主实习”“科教融合,研究实习”“技能实训”和“虚拟仿真实习”等,并通过校友邦网络教学平台按计划提交实习日志/周志等,方便教师动态掌握学生学习状态。下面以南线实习路线为例进行阐释。

1.观教结合,认知实习。教师对特定地点和内容的讲解能够引领学生快速进入野外实习的学习状态,故教师要观教结合,首先让学生认知实习。洪崖丹井实习点是梅岭实习的第一个实习点,自然和人文资源的教学内容均较为丰富。教师要对河流地质景观、文化景观等内容进行讲解,指导学生进行实地观察、探勘、调查、体验和认知,让学生了解野外实习教学的特点和方法,初步掌握地质遗迹调查评价、地学旅游资源和设施调查评价的技能方法与主要内容。

2.角色互换,沉浸探索,自主实习。该阶段教师将教学舞台交给学生进行自主实习。指导教师结合相应实习内容提出问题,如在水碓群实习点中,让学生通过现场观察分析水碓的工作原理、水碓房的选址与地理地貌环境的关系、如何利用水碓群开发新型旅游产品等。学生带着问题进入实习点位进行观察、体验和操作,寻找和整理答案,在规定时间内以小组为单位进行交流和讨论,提高学生分析问题、汇总信息、提炼答案、归纳总结及分工协作的能力。在此过程中,学生扮演教师角色,教师则主要扮演组织者、引导者和评价者的角色。通过角色互换,提高了学生自主学习的主动性,发挥了潜能,有助于打造沉浸式的课堂体验。

3.科教融合,研究实习。野外实习能引导学生进行科学问题研究和创新创业训练。梅岭南线实习路线可以“花岗岩石蛋地貌特征与发育机制”和“铜源峡地质文化村建设”为主题引导学生进行创新创业训练和科学研究训练。实施流程如下。①教师提出科学问题。提出的科学问题要相对宏观,以起到引领效果并给予学生广阔的思考空间,且要确保层层递进,由易到难,包括野外观察问题、资料收集整理问题、科学探索问题等不同类型。针对“花岗岩石蛋地貌特征与发育机制”主题可提出梅岭花岗岩石蛋地貌的分布与形态特征、石蛋地貌发育的自然地理背景、梅岭花岗岩石蛋地貌的发育机制和形成过程、梅岭花岗岩地貌特殊性及其原因等科学问题。针对“铜源峡地质文化村建设”主题可提出地学旅游资源调查与评价、铜源峡地学旅游现状分析、铜源峡地质文化村建设方案、铜源峡地质文化旅游产品和路线规划等科学问题。②教师指导学生以小组为单位进行野外观察和探究,要求学生结合一二手资料制定研究方案和计划并进行可行性探讨。③学生自主进行室内外实验、考察、讨论及主题报告和展示。④结合学校科研平台和教师科研项目,针对有价值的研究成果,进一步提炼科学问题并申报大学生创新创业项目,然后开展自主探索,进行论文发表、参加学术会议,或者参加“互联网+”等创新创业比赛。

4.技能实训。掌握地质遗迹和旅游资源调查工具和技能也是梅岭实习的重要目标之一。除了传统的地质锤、罗盘、放大镜、GPS等,还需对无人机、Geopro、全景相机、测距仪等新型调查工具的运用进行训练。如幸福水库无人机飞行和拍摄训练;石蛋地貌全景相机拍摄和VR效果图制作;石蛋地貌和壶穴测距仪测试形态大小等。

5.虚拟仿真实习。野外实地实习之后,教师要在实验室内指导学生利用3D环幕和神州视景虚拟仿真教学资源以固定路线游历和自主游历两种方式进行游历,在自主游历时可以鸟瞰、步行、飞行等多角度对整个景区进行全方位的观赏,从上帝视角审视梅岭地区的地貌组合、旅游资源分布等,并利用虚拟现实技术对旅游景点的建筑、景观进行三维仿真模拟,真实再现旅游景区的自然资源、地质地貌等特征。同时,学生可利用该系统对国内外其他地学旅游景区进行了解,建立系统的知识体系。

(四)课程思政融入为魂

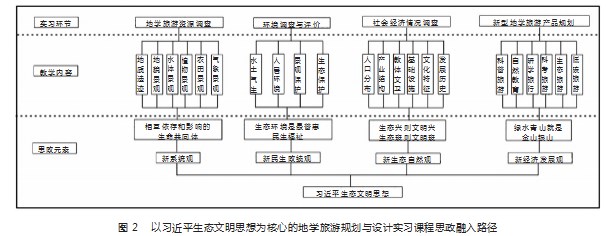

野外实习具有具体化、生动化、参与性强的特点,学生可以“观其物,听其事”,进而“解其源,感其情,知其意”,这是野外实习融入思政教学的天然优势[9],能够帮助学生做到知行合一,将思政内容内化于心且外化于行[10]。梅岭实习教学中蕴含习近平生态文明思想、家国情怀、优秀传统文化、科学精神、劳动精神等多个思政元素。但同时思政教育应当提炼和突出一个特色鲜明的主题,以其为内核进行阐释和启发,避免杂而不当。例如,习近平生态文明思想是梅岭实习最鲜明的思政元素,故教师可结合相应教学内容从新生态自然观、新经济发展观、新系统观、新民生政绩观四个方面进行融入,如图2所示。

(五)多元考核实施为要

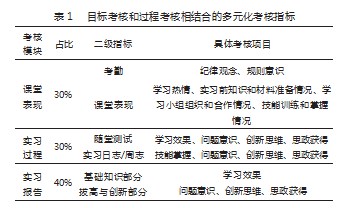

首先,实行目标考核和过程考核相结合的考核方式,如表1所示,总体考核成绩分为课堂表现(30%)、实习过程(30%)和期末报告(40%)三个模块,每个模块又细化了二级指标和具体考核项目,依据细化的考核指标进行成绩鉴定,可做到有据可依,科学评价。在知识和能力考核之外,还强调对情感和价值观教育的考核,如要求学生以习近平生态文明思想为指导进行地学旅游规划设计,并考核其思政获得、创新思维、问题意识等。其次,要将个人考核和集体考核相结合,因为以小组为单位进行集体学习是实习教学的基本组织形式,而通过考核的形式能让个人与集体荣辱休戚与共,促进学生之间的相互监督与协作。

三、结语

本文通过对新工科旅游地学与规划工程专业野外实习教学体系的分析,立足地学旅游行业对人才培养的要求,结合梅岭实习区域的自然与人文环境和教学对象的学情特点,构建了野外教学场所、校友邦线上教学平台、虚拟仿真教学平台和教学团队四位一体的教学平台;设计了自然与人文综合、学科教学与创新训练耦合、专业教育与思政教育融合的教学内容;实施包括“观教结合,认知实习”“角色互换,沉浸探索,自主实习”“科教融合,研究实习”“技能实训”和“虚拟仿真实习”等环节的教学模式;以习近平生态文明思想为主要思政融入点,加强思政教学并进行多元化考核。

参考文献:

[1]孙和军.新工科建设视域下的工科数学教师教学能力提升对策研究[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2022(2):55-57.

[2]穆春阳,马行,张春涛,等.新工科建设背景下机械类专业人才培养[J].西部素质教育,2022,8(24):1-5.

[3]郭福生,叶长盛,陈平辉,等.多学科交叉融合的地学工程人才培养模式探索与实践:以东华理工大学为例[J].中国地质教育,2020,29(2):14-20.

[4]李志文,郭福生,叶长盛,等.基于新工科的旅游地学与规划工程专业建设成效与实施策略探讨[J].中国地质教育,2020,29(2):32-38.

[5]赵慧玲,李波,鲍杰.新工科背景下基于OBE理念的高职网站设计课程教学改革研究与实践[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2021(10):16-18.

[6]张尧,张继平.教育高质量发展:以学生为中心的教学观重构[J].西部素质教育,2022,8(3):41-44.

[7]周翠,姜勇彪,段政,等.南昌梅岭花岗岩地貌景观特征及其形成发育规律[J].地质论评,2021,67(1):129-143.

[8]许涛.旅游地学研究内核及其学科体系框架[J].干旱区资源与环境,2021,35(1):182-188.

[9]杨震,赵志根,王世航,等.论地质地理野外实习课程思政育人元素的挖掘与融入[J].中国地质教育,2021,30(4):100-105.

[10]钱自卫,朱术云,张卫强.地质野外实习中的课程思政探索与构建:以中国矿业大学地质工程专业为例[J].当代教育理论与实践,2020,12(3):12-16.