急性脑梗死溶栓患者术后临床症状反复发作的相关因素分析论文

2024-05-21 14:03:13 来源: 作者:zhoudanni

摘要:急性脑梗死(acute cerebral infarction,ACI)是由脑部血液供应障碍所致的脑组织急性缺血性坏死,并主要以头痛头晕、肢体瘫痪、意识障碍等症状为主要临床表现,发病率、死亡率较高[1-2]。据统计,在中老年群体,ACI的平均发病率约为16.38%,其中存在死亡风险的患者约占30%以上[3-4]。动静脉溶栓治疗是该疾病重要的医疗手段之一,其主要是通过内源性或外源性纤溶酶原激活剂,如注射用尿激酶、注射用重组链激酶等药物直接或间接将血浆纤维蛋白溶酶原转变为纤维蛋白溶酶,迅速破坏纤维蛋白,从而溶

【摘要】目的:探讨急性脑梗死(acute cerebral infarction,ACI)溶栓患者术后临床症状反复发作的相关影响因素。方法:采用回顾性调查方法对2019年1月—2023年2月在张家港市第二人民医院神经内科诊治的90例ACI溶栓患者资料进行分析,以术后出现偏瘫、失语等临床症状反复发作的56例(62.22%)为观察组,未出现临床症状反复发作的34例(37.78%)为对照组,并对其进行单因素分析、logistic回归分析及受试者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲线分析,研究ACI溶栓患者术后临床症状反复发作的相关因素。结果:单因素分析分析结果显示,两组性别、年龄、吸烟史、高血压史、糖尿病史、发病时间、血清生化指标比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组美国国立卫生研究院卒中量表(National Institute of Health stroke scale,NIHSS)评分、心房颤动、梗死部位水平比较,差异有统计学意义(P<0.05)。logistic回归分析结果显示,NIHSS评分、心房颤动及梗死部位为ACI溶栓患者术后临床症状反复发作的独立危险因素(P<0.05)。ROC曲线分析结果显示,NIHSS评分、心房颤动及梗死部位的ROC曲线下面积(area under curve,AUC)分别为0.899、0.637、0.654,敏感度较高。结论:ACI溶栓患者术后临床症状反复发作与脑卒中神经缺损程度、心房颤动及梗死部位有关。

【关键词】急性脑梗死,溶栓,临床症状反复发作,影响因素

急性脑梗死(acute cerebral infarction,ACI)是由脑部血液供应障碍所致的脑组织急性缺血性坏死,并主要以头痛头晕、肢体瘫痪、意识障碍等症状为主要临床表现,发病率、死亡率较高[1-2]。据统计,在中老年群体,ACI的平均发病率约为16.38%,其中存在死亡风险的患者约占30%以上[3-4]。动静脉溶栓治疗是该疾病重要的医疗手段之一,其主要是通过内源性或外源性纤溶酶原激活剂,如注射用尿激酶、注射用重组链激酶等药物直接或间接将血浆纤维蛋白溶酶原转变为纤维蛋白溶酶,迅速破坏纤维蛋白,从而溶解血栓,改善患者的病情。目前临床常见溶栓形式主要包括动脉溶栓、静脉溶栓,其中动脉溶栓主要被应用于大脑中动脉等大动脉闭塞引起的严重卒中,而静脉溶栓更加适用于发病6 h内的急性脑卒中患者,两种形式经过临床不断地探讨深入,均具备良好的临床应用价值[5-6]。但结合以往临床治疗案例可以发现,部分溶栓治疗的患者在术后阶段,易出现偏瘫、失语等临床症状反复发作的情况,从而严重限制其预后恢复[7-8]。基于此,本文作者通过回顾分析60例ACI溶栓患者的临床资料,分析导致其术后出现临床症状反复发作的相关因素,并结合结果,为今后相关临床研究提供基础资料,具体内容如下。

1资料与方法

1.1一般资料

采用回顾调查方法,对2019年1月—2023年2月在张家港市第二人民医院神经内科诊治的90例ACI溶栓患者资料进行分析。本项目的样本量是根据公式N=Z2(P(1-P))/E2计算,N为样本量,Z为统计量(置信度为95%时,Z=1.96),E为误差值,P为概率值;90例样本是此次定量研究的最小样本量;各项抽样标准样本量计算:Z=1.96,E=3%。(1)纳入标准:①患者突然出现头晕头痛、单侧或单个肢体发麻、言语障碍等临床表现,另经超声心电图、头颅核磁共振、头颅CT等检查,符合《中国急性缺血性脑卒中早期血管内介入诊疗指南2018》[9]诊断标准,可确诊为ACI;②接受溶栓治疗;③年龄45~65岁;④入院时间<12 h。(2)排除标准:①合并其他传染性疾病;②合并其他脏器功能障碍;③合并凝血功能障碍。本研究已经张家港市第二人民医院医学伦理委员会批准后开展。

1.2方法

1.2.1资料收集采取本院自拟的《ACI溶栓患者术后临床症状观察表》收集患者的一般资料,包含患者性别、年龄、吸烟史、美国国立卫生研究院卒中量表(National Institute of Health stroke scale,NIHSS)评分[10]、高血压史、糖尿病史、发病时间、血管阻塞、心房颤动、血清生化指标[基质金属蛋白酶-9(matrixmetalloproteinases,MMP-9)、水通道蛋白-1(aquaporin1,AQP1)、水通道蛋白-4(aquaporin-4,AQP4)、血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)]及梗死部位。

1.2.2调查方法(1)年龄、性别、吸烟史、NIHSS评分、高血压史、糖尿病史、发病时间、心房颤动及梗死部位在术前检查时进行;(2)血清生活指标于手术结束1 h后进行,主要通过采集肘静脉血,并使用离心机分离10 min,后取上层血清,未检测标本保存在-20℃冰箱待测。标本采集完成后进行MMP-9、AQP1、AQP4、VEGF水平监测。(3)采用双人平行录入法进行数据录用,并进行系统严格核对,避免出现数据录入错误等问题。

1.2.3分组方法90例ACI溶栓患者中,以术后30 d内出现偏瘫、失语等临床症状反复发作的56例(62.22%)为观察组,未出现临床症状反复发作的34例(37.78%)为对照组。

1.3统计学处理

本文研究数据采用Medcalc(V20.0.3)软件分析,所有数据符合正态分布,计量资料以(x-±s)表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验;对文中单因素项目进行logistic多因素回归分析,记录各项目回归系数(regression coefficient,β)、标准误差(squared error,SE)、比值比(odds ratio,OR)及95%置信区间(confidence Interval,CI);选用受试者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲线获得影响因素最佳截断值,记录ROC曲线下面积(area under curve,AUC)、约登指数(Youden index,YI)及95%CI。

2结果

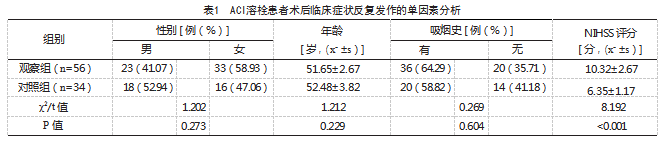

2.1 ACI溶栓患者术后临床症状反复发作的单因素分析

两组性别、年龄、吸烟史、高血压史、糖尿病史、发病时间、血清生化指标比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组NIHSS评分、心房颤动、梗死部位比较,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

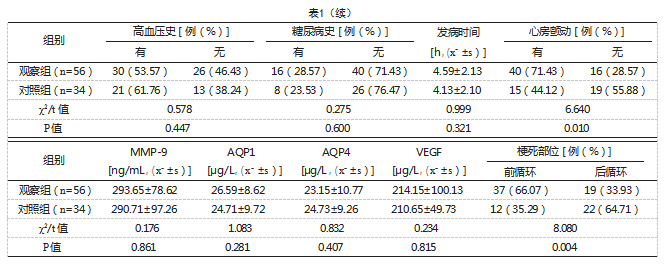

2.2 ACI溶栓患者术后临床症状反复发作相关因素的logistic回归分析

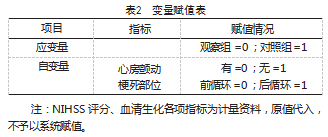

将表1中差异有统计学意义的指标纳入多因素回归分析,具体赋值情况见表2。logistic回归分析结果显示,NIHSS评分、心房颤动及梗死部位为ACI溶栓患者术后临床症状反复发作的独立危险因素(P<0.05),见表3。

2.3 ACI溶栓患者术后临床症状反复发作相关影响因素ROC曲线结果

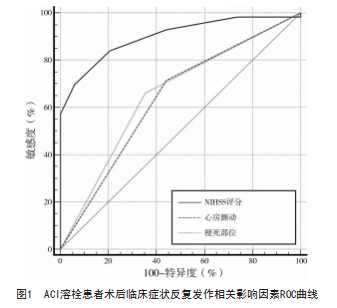

本次研究将ACI溶栓患者无术后临床症状反复发作作为阳性结局制作ROC曲线,结果显示,NIHSS评分高、有心房颤动、前循环梗死患者对术后临床症状反复发作具有较强敏感度;各项指标中NIHSS评分高、心房颤动、梗死部位的ROC曲线面积分别为0.899、0.637、0.654(P<0.05),见表4、图1。

3讨论

本次研究显示,ACI溶栓患者术后临床症状反复发作可能与脑卒中神经缺损程度、心房颤动及梗死部位有关。本研究单因素分析结果显示,观察组NIHSS评分、心房颤动、梗死部位水平占比比较,差异显著,后经logistic回归分析发现,NIHSS评分、心房颤动及梗死部位为导致ACI溶栓患者术后临床症状反复发作的独立影响因素。笔者分析,在ACI溶栓患者的术后阶段,由于其自身病情轻重程度的不同,其预后恢复效果也存在明显差异,且根据徐阳[10]调查研究表明,中重度脑卒中患者术后出现症状反复的概率显著高于轻度脑卒中患者。目前已有研究明确表明,NIHSS评分>3分均可划分为中重度脑卒中,因此对于NIHSS评分>3分的患者,由于其血流动力学并不稳定,更易出现术后症状反复发作[11-12]。

但笔者通过检索相关文献发现,关于心房颤动、梗死部位与术后临床症状反复发作的相关结论较为复杂,其结果并不一致。卢小燕等[13]认为,导致ACI溶栓患者术后临床症状反复发作可能与白细胞计数升高、C反应蛋白升高、血糖升高等因素有关,并未明确说明心房颤动、梗死位置是否属于影响症状反复发作的因素,其初步提示心房颤动为此类疾病的常见术后症状之一,对于是否属于影响因素范畴,仍需临床考究,但孙永东等[14-15]进一步完善了此项观点,其认为心房颤动是导致患者血流动力学变化的关键性要素之一,心房的颤动频率同样影响脑部微循环,因此应将其介入影响因素范畴,而梗死部位是决定患者病情轻重程度的重要条件。本文较倾向于孙永东的论述观点,基于上述论述,NIHSS评分为导致ACI溶栓患者术后临床症状反复发作的独立影响因素,而梗死部位决定患者病情轻重程度的重要条件,二者互相影响,且本次研究利用ROC曲线分析证实,NIHSS评分、心房颤动及梗死部位的曲线下面积分别为0.899、0.637、0.654,敏感度较高。

综上所述,ACI溶栓患者术后临床症状反复发作可能与脑卒中神经缺损程度、心房颤动及梗死部位有关,因本次研究属于回顾性研究,且无法明确各相关血清生活指标含量相互之间的影响,虽具有一定的参考价值,但其内容的准确性仍需前瞻性的临床研究进一步验证,且本研究观察样本相对较少,因此需扩充研究样本,以此其强化研究的准确性。

参考文献

[1]中国脑梗死急性期康复专家共识组.中国脑梗死急性期康复专家共识[J].中华物理医学与康复杂志,2016,38(1):1-6.

[2]王薇,蔡宾,刘广志.脑梗死急性期抗凝治疗研究进展[J].中华老年心脑血管病杂志,2022,24(3):335-336.

[3]梁菊萍,杨旸,董继存.急性脑梗死患者流行病学调查及危险因素[J].中国老年学杂志,2021,41(12):2484-2487.

[4]苏观利,黎法文.急性脑梗死合并脑微出血的流行病学调查及危险因素分析[J].广东医科大学学报,2018,36(4):372-374.

[5]张颖.溶栓对急性脑梗死治疗的研究进展[J].医学理论与实践,2020,33(8):1241-1242,1254.

[6]王国庆,荣阳,荣根满.急性脑梗死的临床治疗分析与进展性研究[J].中国医药指南,2020,18(9):180-181.

[7]王亚玲,王冰寒,张艳,等.急性缺血性脑卒中患者溶栓术后预防出血转化的最佳证据总结[J].护理学报,2021,28(3):46-52.

[8]张书豪,景猛,孟繁凯.慢性硬膜下血肿病人合并急性脑梗死临床特征[J].中国老年学杂志,2022,42(2):265-270.

[9]中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组,中华医学会神经病学分会神经血管介入协作组.中国急性缺血性脑卒中早期血管内介入诊疗指南2018[J].中华神经科杂志,2018,51(9):683-691.

[10]徐阳,金凡夫,赵丽,等.急性脑梗死静脉溶栓前后美国国立卫生研究院卒中量表评分与收缩压变化值在颅内出血性转化中的预测价值[J].安徽医药,2021,25(2):250-254.

[11]袁莉,张建兴,王素洁,等.入院时美国国立卫生研究院卒中量表联合血清超敏C-反应蛋白对缺血性卒中预后的预测价值[J].中国现代神经疾病杂志,2022,22(7):615-620.

[12]娄永忠,王涛.丁苯酞治疗急性脑梗死作用的临床研究进展[J].黑龙江医学,2021,45(15):1678-1681.

[13]卢小燕,余锋,赵兴利.静脉溶栓桥接机械取栓对急性脑梗死的临床疗效及预后因素分析[J].脑与神经疾病杂志,2023,31(2):110-113.

[14]孙永东,刘辉,姜志锋,等.急性脑梗死患者机械取栓治疗后出血转化及预后相关因素logistic分析[J].脑与神经疾病杂志,2022,30(9):534-538.

[15]胡幼霞,李天保,邹旭梅.急性脑梗死患者静脉溶栓后脑出血的相关因素分析[J].心血管病防治知识,2022,12(20):8-11.