头颈部鳞癌的研究趋势及新进展论文

2024-05-08 14:26:25 来源: 作者:zhoudanni

摘要:头颈部鳞癌(Head and Neck Squamous Cell Car ‐ cinoma, HNSCC)是一组起源于口腔、咽、喉的鳞状 上皮细胞的异质性肿瘤,当前其发病率逐年增加, 且病死率一直居高不下[1]。头颈部鳞癌起源于口腔 黏膜、咽部、喉部黏膜上皮细胞,逐渐发展成为头颈 部鳞癌,开始是上皮细胞增生,发展成为轻中重度 不典型增生、原位癌,最终形成侵袭性癌[2]。头颈部 鳞癌危险因素包括吸烟、酗酒及环境污染、人乳头 瘤病毒(Human Papilloma Virus, HPV)感染、EB 病毒 (

[摘要] 头颈部鳞癌(Head and Neck Squamous Cell Carcinoma, HNSCC)为发生于口腔、咽、喉黏膜上皮的鳞癌, 吸烟、酗酒与促进口腔及喉部鳞癌形成存在相关性,咽部鳞癌与人类乳头状瘤病毒感染有关。头颈部鳞癌 有多种治疗方式,特别是以分子靶向治疗为代表的药物治疗快速发展。本文具体探讨与分析了头颈部鳞癌 的流行病学状况,阐述了头颈部鳞癌的形成机制,综述了头颈部鳞癌的分子靶向治疗进展:西妥昔单抗、免 疫检查点分子抑制剂、贝伐珠单抗。

[关键词] 头颈部鳞癌,分子靶向治疗,免疫检查点分子抑制剂,贝伐珠单抗,西妥昔单抗

头颈部鳞癌(Head and Neck Squamous Cell Car ‐ cinoma, HNSCC)是一组起源于口腔、咽、喉的鳞状 上皮细胞的异质性肿瘤,当前其发病率逐年增加, 且病死率一直居高不下[1]。头颈部鳞癌起源于口腔 黏膜、咽部、喉部黏膜上皮细胞,逐渐发展成为头颈 部鳞癌,开始是上皮细胞增生,发展成为轻中重度 不典型增生、原位癌,最终形成侵袭性癌[2]。头颈部 鳞癌危险因素包括吸烟、酗酒及环境污染、人乳头 瘤病毒(Human Papilloma Virus, HPV)感染、EB 病毒 (Epstein-barr Virus, EBV)感染,并且一些危险因素也具有地理、文化、习惯的流行特征[3]。随着现代医 学的发展,头颈部鳞癌的发生机制得到了有效阐 述,通过控制细胞增殖和转移的治疗方法可以改善 治疗效果,而已使用免疫检查点抑制剂的恶性肿瘤 免疫治疗取得了重要突破[4]。本文具体综述了头颈 部鳞癌的研究趋势及新进展,希望为明确头颈部鳞 癌的发生机制与治疗药物选择提供参考。现报道如下。

1 头颈部鳞癌的流行病学状况

头颈部鳞癌在全球范围内有较高的发病率及病死率,全世界每年有超过 50 万人罹患头颈部鳞癌,病死率也一直居高不下。调查显示 ,HPV 与 EBV 的持续性感染分别是口咽癌和鼻咽癌的高危 因 素 ,HPV阳性的头颈部鳞癌男性是女性的 3~6 倍 ,没接种HPV疫苗的人群罹患HPV 的 概 率 更 高[5]。在亚太地区,尤其是东南亚及中国的南方省 份的大量使用槟榔或槟榔嚼块,可促进口腔癌的发 生。并且头颈部鳞癌与嗜烟酒等高危行为有关,烟 酒的协同作用,可共同促进癌症的形成。环境中的 污染物对头颈部鳞癌的发病率的影响呈现地区特 征,有调查显示基因的多态性增加患癌风险,包括 细胞毒性 T 淋巴细胞、白细胞介素-10(Interleukin 10. IL-10)、细胞色素及谷胱甘肽 S 转移酶的多态性[6]。其他危险因素包括老龄化、生理功能减退、口腔卫生差及缺乏蔬菜饮食等,同时代谢致癌物质的 能力及免疫力低下均可导致头颈部鳞癌。

2 头颈部鳞癌的形成机制

当前头颈部鳞癌危险因素的变化在一定程度 上改变了患者的人口特征以及疾病的预后,特别是 吸烟相关的头颈部鳞癌发病率下降,而 HPV 相关头 颈部鳞癌发病率上升。传统的头颈部鳞癌的临床 治疗是根据临床分期和原发部位的不同而进行针 对性选择,局限性或早期头颈部鳞癌患者通常只通 过手术或放疗进行治疗,但是对于晚期头颈部鳞癌 患者,多采用放化疗治疗[7]。

发生于消化系统及肺部的肿瘤需要考虑第二 原发性肿瘤的形成,又称为多原发癌,同时或先后 发生≥2 个相互独立的原发性恶性肿瘤,同时多原发 癌或异时多原发癌有着非常高的发病率,多原发癌 经常是致命的。正常成人干细胞或祖细胞在外部 因素的作用下转变为癌症干细胞,其中只有大约 1.0%~3.0%的细胞有能力产生肿瘤[8] 。 有研究认为,在致癌因素的长期作用下,上消化道或上呼吸 道组织内细胞基因发生异常改变,进而导致整个区 域内转癌的危险性升高[9]。并且在肿瘤干细胞的分 子生物标记物中,CD44、CD133、乙醛脱氢酶 1(Al‐ dehyde Dehydrogenas 1. ALDH1)的表达与头颈部鳞 癌中肿瘤细胞的自我更新、局部侵袭及远处转移有 关。并且头颈部鳞癌的肿瘤干细胞标志物 OCT3、 OCT4 及 SOX2、NANOG 表达的水平显著升高,与肿 瘤的分级也存在相关性[10]。

HPV 阳性与 HPV 阴性的基因表达、基因变异 及免疫状况也存在差异,HPV 阳性的头颈部鳞癌 具有独特的生物特性。 HPV 感染最常发生在口咽 部 ,少数发生在头颈部其他解剖部位。 HPV16 是引起头颈部鳞癌的主要类型 ,HPV18 、HPV31 、 HPV33 、HPV52 仅在少数患者中被检测到[11] 。HPV 基因组由 7 个早基因和 2 个晚基因构成 ,L1 和 L2基因编码病毒衣壳蛋白 ,而 E1-E5 基 因 编 码 的 蛋 白,主要参与病毒基因组的复制和翻译 ,E6 和 E7 是宿主致癌性转变的关键。 E6 与细胞内泛素化蛋 白结合形成复合体,促进肿瘤抑制物 P53 的降解。 与HPV阴性的头颈部鳞癌相比,编码P53的基因经常被删除或变异,这种基因很少在 HPV 阳性的 患者中发生变化,因为 P53 的消除是由于 E6 的活 动。 E6 可能具有其他转化活性促进 P53 的降解, 而这些功能没有得到很好的阐明。 E7 蛋白与细胞周期调节因子RB1紧密结合,促进蛋白酶对RB1的降解,释放 E2F家族转录因子,被释放出来的E2F 蛋白加速细胞周期。 E7 也与其他的细胞周期 调节蛋白接触,并影响其表达水平和细胞活性,同时E7干扰RB1的功能导致反馈性下降 P16INK4A,检测P16INK4A的表达可以用来分级HPV阳性的头颈部鳞癌。

随着医学技术的发展,当前分子标志物得到了 广泛应用,其可用于预测头颈部鳞癌的进展、预后 生存率,提示干预的靶点和预测药物治疗的反应。 特别是头颈部鳞癌的基因不稳定,染色体的缺失或 增加,正常头颈部上皮黏膜进展成为异常增生时 9p21 发 生 丢 失 。 9p21区域包括肿瘤抑制基因 TSGs、CDKN2A 和生长素响应因子(Auxin Response Factors, ARF)基因。从细胞增生到异常增生 3p21 和 17p13 缺失,从异常增生到原位癌 11q13、13q21、 14q32 缺失,而在侵袭性癌中可以观察到 6p、8、4q27 和 10q23 的缺失[12]。人类癌症数据库研究显示头颈 部鳞癌 HPV 阴性 CDKN2A 和 TP53 表现出高频度变 异,而 HPV 阳性表现出 TRAF3 和 E2F 的扩增。有研 究显示,染色质的异常提示头颈部鳞癌多基因的变 化是转化成侵袭性癌所必需的,但是头颈部鳞癌的 形成是严格依赖于这些序列的暂时改变还是共同 积累的结果,还需要进一步分析[13]。

3 头颈部鳞癌的分子靶向治疗进展

目前头颈部鳞癌的综合治疗包括手术治疗、抗 癌药物治疗和放射治疗。其中药物治疗发展迅速, 顺铂是治疗头颈部鳞癌的主要的药物,20 世纪 70 年代顺铂类药物应用于头颈部鳞癌的治疗以来, 各种类型的细胞毒性药物应用于癌症治疗[14] 。顺铂和5-氟尿嘧啶联合化疗成为治疗头颈部鳞癌的标准治疗方案,多西紫杉醇与铂类药物联合治疗局部进展期头颈部鳞癌反应率达到 50.0% 以 上 。 同时抗表皮生长因子受体抗体的西妥昔单 抗,免疫检查点分子抑制剂纳武单抗及帕博利珠 单抗已被批准应用于口腔鳞癌。除此之外,抗细胞毒性T淋巴细胞相关蛋白 4(Cytotoxic T Lymphocyte-associated Antigen-4. CTLA-4)的抗体, 易普利姆玛以及阿维鲁单抗和阿特珠单抗也已应 用于临床[15] 。具体如下。

3.1 西妥昔单抗

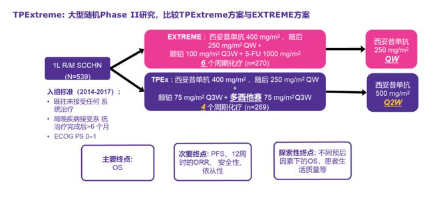

西妥昔单抗是人鼠嵌合的单克隆抗体靶向药 物 ,用于治疗有远处转移的大肠癌 、伴远处转移 的非小细胞肺癌和头颈部鳞癌。 90.0% 以上的恶 性肿瘤患者表皮生长因子受体高表达,当表皮生长因子或转化生长因子-α与受体相结合后形成二聚物。细胞内的酪氨酸激酶区域磷酸化,进一步激活下游的 Ras-Raf-MAPK 和 PI3K-Akt 信 号 通 路,从而促进肿瘤的增殖和远处转移 [16] 。西妥昔 单抗获批用于头颈部鳞癌的分子靶向治疗的一线用药,不过对于RAS基因变异的病例,西妥昔单抗的应用无效 。 当前无预测西妥昔单抗治疗 头颈部鳞癌效果的生物标志物 ,有研究证实与rash的表达有关,rash高表达总生存率要高于低表达患者[17] 。 Rash作为西妥昔单抗的不良反应标志,未来可以成为预测西妥昔单抗治疗效果的 分子标志物,有研究发现西妥昔单抗治疗复发/远 处转移的头颈部鳞癌的治疗反应率和疾病控制率Rash高表达组要远高于Rah无表达组(P< 0.05)。有研究显示顺铂联合放疗及西妥昔单抗联合放疗是治疗局部进展期肿瘤的最佳方案,提 出顺铂联合放疗在局部控制率及总生存率方面 优于西妥昔单抗联合放疗方案,在用药后出现的 不良反应,顺铂联合放疗与西妥昔单抗联合放疗 相比较没有明显优势[18] 。

3.2 免疫检查点分子抑制剂

当免疫系统的免疫监视功能被抑制的时候,头 颈部鳞癌逐渐形成,淋巴细胞绝对计数、NK 细胞功 能的降低以及抗原呈递细胞的抗原呈递功能降低、 肿瘤浸润淋巴细胞功能降低,调节 T 淋巴细胞功能 增强,由于病毒感染引起的 T 细胞免疫逃逸[19]。目 前临床治疗复发/远处转移头颈部鳞癌的免疫检查 点分子抑制剂是抗 PD-1 的抗体- 纳武单抗和帕博 利珠单抗。有学者选择头颈部鳞癌复发或远处转 移 、6个月内用包括顺铂在内的多种药物治疗后 复发或者是病情恶化病例,显示纳武单抗的总生 存率显著延长,而且纳武单抗在症状缓解及维持 生存质量等负方面有明显优势[20] 。帕博利珠单抗 最开始用来检测肿瘤组织中程序性死亡受体配体 1(Programmed Cell Death 1 Ligand 1. PD-L1)的 表 达水平,如阳性联合分数(Combined Positive Score, CPS )≥20%,帕博利珠单抗联合西妥昔单抗生存率 明显高于帕博利珠单抗。但是 CPS 提出是由受训 的病理医生提出的,尚没有统一的评判标准,未来 希望用计算机图像分析工具,使评判标准标准化。 还有学者研究显示,对于接受过铂类为基础的化 疗且未接受免疫治疗的患者,纳武利尤单抗与帕 博利珠单抗是重要的方案。还有研究显示对于具 有低 CPS 表达的复发性或转移性不能手术的头颈 部鳞癌,帕博利珠单抗并不比标准西妥昔单抗、铂 类和 5- 氟尿嘧啶联合治疗更有效[21] 。因此,对于 CPS 低表达的患者,西妥昔单抗联合铂类、5-氟尿 嘧啶的治疗方案依然具有重要价值 。 有研究显 示,免疫治疗对进展期肿瘤的反应率相对较低,对 病情稳定的病例反应率较高,对肿瘤的抑制是持 久的,可有效延长患者的生存时间[22] 。当使用免 疫检查点分子抑制剂治疗时,就要密切关注免疫 相关的不良反应,受累的器官包括消化道、肺、肝、 皮肤和内分泌器官。尽管患者的不良反应表现各 不 相 同 ,但 平 均 5~15 周 出 现 不 良 反 应 ,为 此 要 积 极进行预防管理[23-24] 。

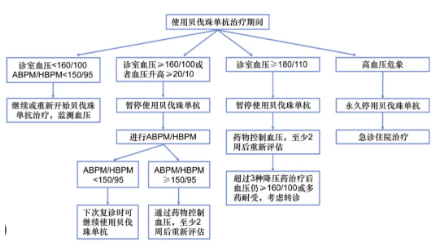

3.3 贝伐珠单抗

随着医学技术的发展,抗血管生成治疗已成为 多种恶性肿瘤的标准治疗方法,其中就包括头颈部 鳞癌等[25]。其中在抗血管生成药中,贝伐珠单抗是一种有效的血管内皮细胞分裂抑制剂,可以促进树 突状细胞成熟,在抑制肿瘤免疫逃逸过程中发挥了 重要作用[26]。有学者对头颈部鳞癌患者采用贝伐 珠单抗联合培美曲塞治疗,结果显示其治疗效果与 铂类、5-氟尿嘧啶和西妥昔单抗的标准方案相当, 且有很好的安全性[27]。抗血管生成药物目前未被 美国食品和药物管理局批准用于治疗头颈部鳞癌, 抗血管生成治疗在头颈部鳞癌中的应用仍有待进一步探索。

4 结论

关于头颈部鳞癌的流行病学在过去 50 年发生 了巨大变化,吸烟相关的头颈部鳞癌发病率下降, 而 HPV 相关头颈部鳞癌发病率上升。找到新的免 疫抑制点,进行多个靶点的联合治疗,提高治疗疗效,减少不良反应是未来头颈部鳞癌治疗需要解决 的主要方向。

[参考文献]

[1] 陈晓钟 ,金祁峰 . 免疫检查点抑制剂在头颈部鳞癌治 疗中的应用研究进展[J].浙江医学,2023.45(10):1009- 1012.1018.

[2] 李兰 , 郎锦义 , 周鹏程 , 等 . 阿帕替尼治疗晚期进展性 头颈部鳞癌的可行性和安全性[J].肿瘤,2019.39(12): 1011-1018.

[3] 周琴,张琨,伍海军,等 . 头颈部鳞状细胞癌的免疫治疗 进展[J]. 中国医师杂志,2021.23(11):1605-1610.1615.

[4] 张德洪 ,郑明珠 ,李家秋 ,等 . 基于 MSR1 mRNA 和蛋白 在泛癌组织中表达的生物信息学分析及其意义[J]. 吉林大学学报:医学版,2023.49(2):425-439.

[5] Cossu Rocca M, Lorini L, Szturz P, et al. Recurrent/meta ‐ static head and neck squamous cell carcinoma in older patients: are new agents bringing new hope[J].Drugs Ag ‐ ing,2023.40(2):135-143.

[6] 李雪儿,王正业,买买提吐逊 · 吐尔地 . 基于影像组学 鉴定头颈部鳞状细胞癌患者 HPV 状态:诊断性meta 分析[J]. 中国口腔颌面外科杂志,2023.21(1):69-74.

[7] 贺晴 , 曹晓林 , 韩弈垣 , 等 . 基于铁死亡相关基因构建 头颈部鳞状细胞癌的预后预测模型并验证[J]. 医学 研究杂志,2023.52(4):64-68.

[8] 韩林孜,周建华,赵谦,等 . 肿瘤相关成纤维细胞对头颈 部鳞状细胞癌肿瘤浸润免疫细胞的调控作用及机制 探讨[J]. 中国口腔颌面外科杂志,2023.21(2):119-124.

[9] 刘宇 , 皇甫辉 . 新辅助免疫治疗在头颈部鳞状细胞癌 中的研究进展[J]. 中国耳鼻咽喉颅底外科杂志 ,2023. 29(2):73-79.

[10] Jiang X, Ke J, Jia L, et al. A novel cuproptosis-related gene signature of prognosis and immune microenviron ‐ ment in head and necksquamous cell carcinoma cancer[J]. J Cancer Res Clin Oncol,2023.149(1):203-218.

[11] Khadela A, Shah Y, Mistry P, et al. Immunomodulatory therapy in head and neck squamous cell carcinoma: re ‐ cent advances and clinical prospects[J]. Technol Cancer Res Treat,2023.22(9):50559-50567.

[12] 侯泽宇 ,唐金茹 ,李龙江 . 口腔鳞状细胞癌发生、发 展过程中细胞周期调控因子的研究进展[J]. 口腔颌 面外科杂志,2023.33(2):119-122.

[13] 王嘉宁 ,林晨 ,沈一鸣 ,等 . 头颈部鳞状细胞癌临床预 后 模 型 中 SERPINE1 及 SLC20A1 的 作 用 [J].现 代 实 用医学,2023.35(4):463-467.封 3.

[14] 张湘豫 ,胡溢洪 ,韩语诚 ,等 .1-磷酸神经酰胺转运蛋 白对人口腔鳞状细胞癌 HSC-3 细胞生物学行为的 影响[J].吉林大学学报:医学版,2023.49(4):875-883.

[15] 廖非非 , 曹雨鑫 , 黄美响 , 等 .Lin28B 和 C-myc 蛋白在 喉鳞癌中的表达及其与临床病理特征和预后的相 关性[J]. 中南大学学报:医学版,2023.48(2):165-171.

[16] 南晓旭,贺婵娟,刘涵,等 .FOXO 转录因子在口腔鳞状 细胞癌信号通路中的作用及靶向药物治疗的研究 进展[J]. 四川医学,2023.44(7):752-756.

[17] Ho AL. Immunotherapy, chemotherapy, or both: options for first-line therapy for patients with recurrent or meta ‐ static head and neck squamous cell carcinoma[J].J Clin Oncol,2023.41(4):736-741.

[18] 张立坤,邵东风,谷彬,等 . 老年喉鳞状细胞癌中 PAC-1 、CD62P 、SLC7A11 表达及临床意义[J].临床肿瘤 学杂志,2023.28(2):134-137.

[19] 黄鹤 ,鞠侯雨 ,杨文艺 , 等 .PD-L2 在头颈部鳞状细胞 癌免疫治疗预后评估中的意义[J]. 中国癌症杂志 , 2023.33(6):613-618.