利培酮临床药物不良反应及合理用药研究论文

2024-04-16 14:54:17 来源: 作者:heting

摘要:研究利培酮临床用药不良反应和合理用药。方法:于我院2020年6月至2022年3月接受不同用药剂量的患者中随机抽取42例,分为A组(21例,4mg/d利培酮)和B组(21例,6mg/d利培酮),统计两组不良反应,分析合理用药情况。结果:A组治疗有效率(100.00%)和B组(90.48%)对比无统计学意义(>0.05)。两组PANSS评分对比无统计学差异(>0.05)。A组患者出现月经紊乱1例(4.76%),头痛1例(4.76%),便秘1例(4.76%),未见肌强直、震颤、视物模糊、静坐不能、激越,少于B组

摘要目的:研究利培酮临床用药不良反应和合理用药。方法:于我院2020年6月至2022年3月接受不同用药剂量的患者中随机抽取42例,分为A组(21例,4mg/d利培酮)和B组(21例,6mg/d利培酮),统计两组不良反应,分析合理用药情况。结果:A组治疗有效率(100.00%)和B组(90.48%)对比无统计学意义(>0.05)。两组PANSS评分对比无统计学差异(>0.05)。A组患者出现月经紊乱1例(4.76%),头痛1例(4.76%),便秘1例(4.76%),未见肌强直、震颤、视物模糊、静坐不能、激越,少于B组[静坐不能3例(14.29%),月经紊乱3例(14.29%),肌强直1例(4.76%),震颤1例(4.76%),视物模糊1例(4.76%),头痛2例(9.52%),激越1例(4.76%),便秘5例(23.81%)](<0.05)。A组用药完全依从率(66.67%)高于B组(23.81%)(<0.05)。结论:降低利培酮用药剂量可以达到良好疗效,且减少不良反应,同时对于提高用药合理性、提高患者用药依从性均有积极影响。

关键词:利培酮,药物不良反应,合理用药

精神疾病临床上症状多样,可能出现行为、思维、感知等障碍,对患者正常生活产生严重影响,患者需要长时间用药治疗控制病情。利培酮是精神疾病的一线治疗药物,可有效改善精神疾病症状,在临床得到广泛应用。利培酮通过对5-HT和D2受体产生较强亲和力,达到改善患者症状的作用。但同时利培酮能够和组胺H1、α肾上腺素之间发生作用,从而对身体多系统产生影响,引起不良反应,多见于神经系统、消化系统等。随着用药周期增加、用药剂量增大,患者可能出现不同程度的不良反应,累及全身系统,影响患者病情进展[1]。受到不良反应影响,患者用药依从性也有所降低,更不利于病情治疗。为研究利培酮治疗效果,本文于本院2020年6月至2022年3月的患者中随机选取42例展开分析,现做报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料

以本院42例患者为样本,A组21例,性别:男性10例、女性11例,年龄(32.58±2.29)岁,平均病程(10.35±1.18)年。B组21例,性别:男性11例、女性10例,年龄(32.65±2.50)岁,平均病程(10.61±1.22)年。两组患者具有可比性(>0.05)。

1.2纳入与排除标准

纳入标准:(1)年龄18~65岁,遵医嘱用药。(2)确诊精神分裂症。(3)家属对研究知情。

排除标准:(1)存在基础病、器官功能障碍病史。(2)存在药物过敏史或其他禁忌证。(3)存在恶性肿瘤。(4)同时接受其他药物治疗。

1.3方法

A组采取小剂量用药方案,给予利培酮(国药准字H20130050,生产企业:浙江华海药业股份有限公司)4mg/d,持续治疗3个月。B组采取大剂量治疗,给予利培酮6mg/d,同样治疗3个月。

1.4观察指标

(1)临床疗效,显效:PANSS评分减少70%以上,身体基本无不适感,症状有效控制。有效:PANSS评分减少50%~70%,症状有明显改善。无效:PANSS评分减少不足50%,存在严重不适感,症状未见好转。(2)统计治疗前后两组PANSS评分。(3)统计两组不良反应,包括月经紊乱、头痛、便秘、肌强直、震颤、视物模糊、静坐不能、激越。(4)评价依从性,完全依从:完全遵医嘱用药,剂量准确。一般依从:存在1~3次忘记用药或剂量错误。不依从:存在多次忘记用药或剂量错误。

1.5统计学方法

使用SPSS26.0版统计学软件进行数据处理和统计分析。计量资料中符合正态分布的数据以(±s)表示,组间比较采用t检验;计数资料以例(n)和百分比(%)列出,组间比较采用卡方检验。<0.05表示组间差异有统计学意义。

2结果

2.1两组临床疗效对比

A组治疗有效率(100.00%)和B组(90.48%)对比无统计学意义(>0.05),详见表1

2.2两组PANSS评分对比

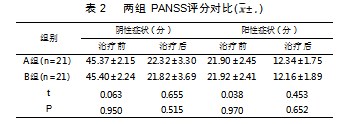

两组PANSS评分对比无统计学差异(>0.05),详见表2。

2.3两组不良反应发生率对比

A组患者出现不良反应少于B组(<0.05),详见表3。

2.4两组用药依从性对比

A组用药完全依从率(66.67%)高于B组(23.81%)(<0.05),详见表4。

3讨论

3.1精神分裂症

精神分裂症作为常见精神疾病,患者主要由于遗传、社会等因素导致发病,发病率约4.2%~7.7%,发病后患者出现情感、思维、行为等障碍,病情容易反复,迁延难愈,预后效果不佳。患者主要出现自言自语、损坏物品、思维行为异常等表现,以及个人卫生差、懒散少动、孤僻等表现,给患者个人及其家庭均带来一定负担[2]。大部分患者需要尝试服用药物治疗控制症状,精神分裂症核心症状表现在认知功能障碍、阴性症状和阳性症状上。临床治疗药物主要包括奥氮平、利培酮等药物,通过对5-HT受体以及多巴胺受体起到阻断作用达到良好疗效[3]。患者长期用药期间需要关注患者的用药安全性,提高患者耐受性以及依从性。利培酮属于二代抗精神病药物,相比于一代药物而言减少了锥体外系副作用,并提高了治疗效果,具有一定优势,也深受临床认可。

3.2利培酮致不良反应

利培酮通过作用于神经系统起到治疗作用,其药理学具有广泛活性,利培酮更容易累及神经系统,也因此容易引起药物不良反应,影响患者身体舒适度以及用药依从性。不良反应主要累及:(1)神经系统,常见焦虑、头晕、语言紊乱、乏力、嗜睡、锥体外系反应等几类[4]。(2)皮肤系统:皮疹瘙痒、潮红等。(3)泌尿系统,常见排尿困难,严重时出现尿潴留。(4)消化系统,常见呕吐、便秘、腹胀等反应。(5)淋巴系统,可见白细胞减少等反应。(6)循环系统,常见高血压、低血压、心动过速、心动过缓、心悸等。(7)内分泌系统,主要为女性患者出现月经紊乱。(8)眼部多见视物模糊等。(9)免疫系统,多表现为变态反应严重化。

由于患者病情、用药方案、剂量以及身体素质不同,患者出现的不良反应也表现出多样化特征,其中常见的不良反应为:(1)锥体外系不良反应:利培酮对DA和5-HT受体产生阻断作用,对于5-HT2以及α2表现出较高亲和力,低剂量用药主要作用于5-HT2A受体,高剂量用药同时作用于DA受体,可能造成肌张力的提高,从而由此引起锥体外系反应,表现出静坐不能、药源性帕金森等表现[5]。随着用药时间的延长,利培酮阻断受体出现敏感性增加,D2受体功能加强可能造成肌张力降低。目前有研究提出,锥体外系不良反应发生率受到利培酮用药剂量和给药速度所影响,当日剂量超过6mg后,锥体外系反应发生率开始升高,随着用药剂量增加,锥外体系反应发生率也有明显升高[6]。因此临床治疗期间重视对用药剂量的控制,也能在一定程度上防范锥体外系反应的出现。(2)泌乳素升高:利培酮还会通过对下丘脑-漏斗通路产生阻断D2受体作用,增加泌乳素释放,引起患者出现泌乳素水平升高[7]。由于泌乳素升高引起内分泌系统的改变,可能造成女性患者出现乳腺增生、闭经、月经不调,而男性患者出现乳腺发育等反应,因此月经紊乱是女性患者用药后常见的不良反应。(3)利培酮还会对胆碱能受体M1、H1受体起到阻断作用,受此影响患者出现低血压、血糖升高、肥胖以及便秘等不良反应[8]。但上述不良反应相对轻微,且症状自行缓解,患者耐受度更高。(4)意识障碍:利培酮也可能引起焦虑、躁动、惊恐等不良反应,其中焦虑反应最为常见。(5)心脑血管反应。根据现有资料显示,心脑血管不良反应发生率超过30%。其中最常见的是低血压、头痛头晕、心动过速或心动过缓等,因此用药期间需要对患者展开心电监测,及时发现心电图改变。(6)其他反应:利培酮对5-HT2A受体产生阻抗作用可能会造成肌细胞膜通透性的提高,钙离子内流,引起骨骼细胞毒性,从而引起横纹肌溶解反应[9]。一般情况下患者用药后5d表现出不良反应高发期,且随着用药疗程增加,不良反应也会更加严重。

为研究利培酮临床用药合理性问题,本文从我院接受利培酮治疗的患者中随机抽取84例,观察患者用药情况以及不良反应。经过对大小剂量不同用药方案患者的调查,发现A组治疗有效率(100.00%)和B组(90.48%)对比无统计学意义(>0.05)。两组PANSS评分对比无统计学差异(>0.05)。可见经过利培酮治疗后两组症状均得到有效缓解,治疗有效率上未见统计学差异,采取小剂量利培酮治疗仍然可以达到良好疗效,控制患者病情和症状。另外经过对不良反应观察,A组患者出现月经紊乱1例(4.76%),头痛1例(4.76%),便秘1例(4.76%),未见肌强直、震颤、视物模糊、静坐不能、激越,少于B组(<0.05)。可见小剂量用药能够有效减少用药后的不良反应,减轻患者机体负担。临床上应关注患者用药剂量的调整,根据患者病情以及症状酌情调整剂量,并加强对患者和家属的用药指导,督促患者严格遵从医嘱用药,积极防范不良反应。同时A组用药完全依从率(66.67%)高于B组(23.81%)(<0.05)。证实由于不良反应减少,患者用药依从性更高,为治疗效果提供保障,对患者展开规范且系统的治疗。因此临床上应采取小剂量给药方案,能够达到良好疗效,同时降低并发症发生风险,能够提高临床用药合理性和规范性,具有较高临床价值。

在临床经常采取联合用药方案进行治疗,利培酮是通过CYP2D6和CYP3A4代谢,代谢产物及利培酮均作为P-糖蛋白底物,底物活性受到改变可能会对利培酮药代动力学产生影响。如联合使用帕罗西汀药物治疗,作为CYP2D6抑制剂,联合用药可能会提高利培酮浓度,可能会增加不良反应发生风险[10]。因此若需要采取合并用药治疗,还需要在用药剂量上进行调整,以减少不良反应出现。利培酮小剂量治疗虽然能够达到良好疗效,但随着患者用药时间延长,仍然存在发生不良反应风险。治疗期间需要定期对患者展开血生化、心电图等检查,并根据检查结果和治疗效果调整用药剂量,降低不良反应发生率。

综上所述,降低利培酮用药剂量可以达到良好疗效,且减少不良反应,同时对于提高用药合理性、提高患者用药依从性均有积极影响。

参考文献

[1]吕杏放,张映娜,罗肇明,等.利培酮临床药物不良反应103例及合理用药分析[J].临床合理用药,2023,16(04):12-14+19.

[2]田颖.齐拉西酮和利培酮治疗精神分裂症的疗效和安全性分析[J].中国现代药物应用,2023,17(03):139-141.

[3]王飞,王智康.利培酮联合小剂量氯氮平治疗精神分裂症的临床效果及安全性[J].临床医学研究与实践,2023,8(02):26-29.

[4]朱瑜,蔡权周,吴文雄.利培酮所致不良反应103例分析[J].中国实用乡村医生杂志,2022,29(12):47-49.

[5]李欣欣.氨磺必利与利培酮对精神分裂症的治疗效果及不良反应对比[J].中国医药指南,2022,20(16):72-74.

[6]罗骞,占海燕,廖丹.利培酮药物不良反应/事件277例临床特点分析[J].药品评价,2022,19(11):692-696.

[7]毛剑,张程赪,欧印红,等.不同剂量利培酮治疗精神分裂症患者的效果对比[J].慢性病学杂志,2022,23(05):774-776+780.

[8]徐芳,赵倩,邢炟.小剂量利培酮治疗首发精神分裂症患者的疗效及安全性[J].中国药物经济学,2022,17(04):55-58.

[9]陈寿林,龚坚,甄茂全.小剂量利培酮治疗首发精神分裂症的疗效及安全性分析[J].中国卫生检验杂志,2022,32(03):331-333+337.

[10]张明辉,张红卫,陈金兰,等.60例利培酮致锥体外系不良反应特点分析[J].中国当代医药,2021,28(25):155-158.