老年股骨转子间骨折患者内固定失效的危险因素与干预对策探讨论文

2024-04-16 14:28:40 来源: 作者:heting

摘要:目的探讨老年股骨转子间骨折患者内固定失效的危险因素,并进行针对性干预对策的分析,为改善老年股骨转子间骨折患者的临床预后提供参考和依据。方法回顾性分析2019年1月至2022年6月凉城县人民医院收治的227例老年股骨转子间骨折患者的临床资料,根据术后12个月患者内固定的结果分为内固定有效组(207例)和内固定失效组(20例)。比较分析两组患者的临床资料,对其进行单因素、多因素Logistic回归分析,筛选出影响患者内固定失效的因素。结果本研究中,术后12个月内固定失效率为8.81%;单因素分析结果显示,内固

【摘要】目的探讨老年股骨转子间骨折患者内固定失效的危险因素,并进行针对性干预对策的分析,为改善老年股骨转子间骨折患者的临床预后提供参考和依据。方法回顾性分析2019年1月至2022年6月凉城县人民医院收治的227例老年股骨转子间骨折患者的临床资料,根据术后12个月患者内固定的结果分为内固定有效组(207例)和内固定失效组(20例)。比较分析两组患者的临床资料,对其进行单因素、多因素Logistic回归分析,筛选出影响患者内固定失效的因素。结果本研究中,术后12个月内固定失效率为8.81%;单因素分析结果显示,内固定失效组患者中不稳定型骨折、骨质疏松、尖顶距(TAD)>30 mm、骨折功能复位、外侧壁不完整的占比均显著高于内固定有效组,股骨近端骨小梁类型(Singh)指数、康复锻炼依从性量表(EAQ)评分均低于内固定有效组;多因素Logistic分析结果显示,不稳定型骨折、骨质疏松、TAD>30 mm、骨折功能复位、外侧壁不完整、Singh指数低、EAQ评分低均为老年股骨转子间骨折患者内固定失效的独立危险因素(OR=3.114、3.391、2.912、3.435、3.124、3.494、2.821,均<0.05)。结论老年股骨转子间骨折患者内固定失效的危险因素为不稳定型骨折、骨质疏松、TAD>30 mm、功能复位、外侧壁不完整、Singh指数低、EAQ评分低,临床可结合上述因素采取针对性干预措施以降低患者术后内固定失效的风险。

【关键词】股骨转子间骨折,内固定失效,老年,危险因素

股骨转子间骨折为老年人常见的髋部损伤,指股骨颈基底至小转子平面区域内发生的骨折,患者受伤后髋关节活动明显受限,髋部疼痛,无法站立行走;同时由于骨折部位的粗隆部血运丰富,若不及时治疗可能会导致髋内翻;此外,老年患者长期卧床还会引发压疮、肺炎、下肢深静脉血栓等并发症,严重威胁患者的身心健康。内固定术具有微创、固定可靠、操作简单、快速康复等优点,且手术风险较低,临床治疗效果显著,目前已成为临床上治疗老年股骨转子间骨折的主要术式;但部分患者术后仍可能出现内固定失效现象,如髋内翻、骨折延迟愈合或不愈合、内固定物断裂等情况,从而降低患者骨折恢复的速度,影响预后[1]。基于此,本研究旨在探讨老年股骨转子间骨折患者内固定失效的危险因素,并对其制定针对性的干预措施,现报道如下。

1资料与方法

1.1-般资料回顾性分析2019年1月至2022年6月凉城县人民医院收治的227例老年股骨转子间骨折患者的临床资料,根据患者术后12个月内固定的结果分为内固定有效组和内固定失效组。纳入标准:⑴符合《临床诊疗指南:骨科分册》[2]中关于股骨转子间骨折的相关诊断标准,且经影像学检查确诊;⑵行股骨近端防旋髓内钉内固定术;⑶年龄=60岁;⑷骨折前无下肢活动障碍。排除标准:⑴术前有陈旧骨折;⑵术前有开放性损伤;⑶病理性骨折;⑷伴有髋关节骨关节炎或类风湿关节炎;⑸合并代谢性疾病。脱落及剔除标准:⑴中途失访;⑵临床资料不完整。本研究经凉城县人民医院医学伦理委员会批准。

1.2研究方法

1.2.1手术方法患者入院后均接受卧床制动、止痛等对症治疗,完善相关检查,术前常规留置尿管。行气管插管,全身麻醉后,患者呈平卧或侧卧体位,纵向牵引患肢,借助高频移动式手术X射线机(南京普爱医疗设备股份有限公司,型号:PLX116A)透视完成骨折闭合复位。常规消毒骨折位置后,于大转子外侧3~5 cm处作一切口,放入金属交锁髓内钉(江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司,型号:GD K02)主钉,将锁定螺钉及螺旋刀片打入股骨头,安装主钉尾帽,冲洗创面后缝合切口。围术期使用抗生素预防感染,术后24~48 h,拔除引流管,并指导患者进行康复训练,术后1、3、6、12个月时定期返院复查。

1.2.2分组方法术后12个月复查髋关节X线判定内固定是否失效,发现患者:髋内翻、骨折延迟愈合或不愈合;内固定物断裂;螺旋刀片松动退出或切割股骨头颈部、内植物周围骨折,只要出现上述其中一项,即判定为内固定失效[3]。

1.2.3单因素分析统计两组患者的一般资料并进行单因素分析,包括性别(男、女)、年龄、BMI、受伤至手术时间、术后下地时间、骨折分型(稳定型、不稳定型)、骨质疏松(有、无)、尖顶距[TAD,(≤30 mm、>30 mm)]、骨折复位质量(功能复位、解剖复位)、外侧壁完整性(完整、不完整)、股骨近端骨小梁类型(Singh)指数、康复锻炼依从性量表(EAQ)评分[4]。其中骨折分型中累及股骨的皮质后内侧的粉碎性、伴有骨壁外侧壁不完整或逆转子间的判定为不稳定型;骨质疏松依照《原发性骨质疏松症诊疗指南(2017)》[5]进行判定;Singh指数反映其骨质疏松程度,基于股骨近端骨小梁模式与形态变化将骨质疏松级别分为1~6级,级别越高表示骨质疏松程度越低[6];TAD为患者髋关节正位X片中,螺钉尖端至股骨头尖端的间距与对应侧围X片中相应的间距之和;复位质量中,正位X片显示内收<5°或外旋<25°,骨折移位<2~5 mm,侧位X片显示成角在10°~20°之间为功能复位,正位X片显示复位或外展角度均<15°,骨折移位<2 mm,侧位X片显示成角<10°为解剖复位;外侧壁完整性依照股骨外侧壁损伤程度分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型,其中Ⅰ型为外侧壁完整;Ⅱ型为外侧壁完整但后内侧破损,容易造成不稳定骨折;Ⅲ型为外侧壁已破损[7];EAQ量表由14项组成,每项评分为1~4分,总分为14~56分,得分越高表示患者康复锻炼依从性越好。

1.2.4危险因素分析采用多因素Logistic回归分析模型筛选出影响老年股骨转子间骨折患者内固定失效的危险因素。

1.3统计学方法使用SPSS 25.0统计学软件分析数据,计数资料以[例(%)]表示,行χ2检验或Fisher精确检验;计量资料经S-W法检验符合正态分布且方差齐,以(x±s)表示,采用t检验;危险因素分析采用多因素Logistic回归分析。以<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1老年股骨转子间骨折患者内固定失效的单因素分析术后随访12个月,227例患者中内固定失效20例,占比为8.81%;内固定失效组患者中骨折分型为不稳定型、有骨质疏松、TAD>30 mm、骨折功能复位、外侧壁不完整占比均高于内固定有效组;Singh指数、EAQ评分较内固定有效组更低,差异均有统计学意义(均<0.05),见表1。

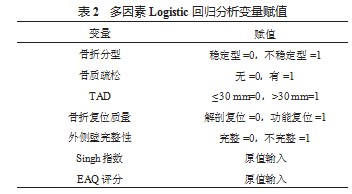

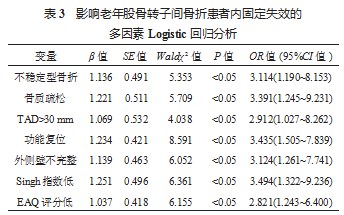

2.2影响老年股骨转子间骨折患者内固定失效的多因素Logistic回归分析将单因素分析中组间差异具有统计学意义的因素作为自变量,将内固定是否有效作为因变量进行多因素Logistic回归分析,具体赋值见表2;多因素Logistic回归分析结果显示,不稳定型骨折、骨质疏松、TAD>0 mm、功能复位、外侧壁不完整、Singh指数低、EAQ评分低均为老年股骨转子间骨折患者内固定失效的独立危险因素,效应值均有统计学意义(OR=3.114、3.391、2.912、3.435、3.124、3.494、2.821,均<0.05),见表3。

3讨论

老年股骨转子间骨折中以骨质疏松髋骨骨折较为常见,而且由于老年患者多合并基础疾病,所以经非手术治疗患者易发生多种卧床并发症,甚至会导致患者死亡,因此当前临床主要采取内固定手术治疗,以髓内固定与髓外固定为主。近年来股骨近端防旋髓内钉内固定术,已成为治疗老年股骨转子间骨折的主要术式;其可通过螺旋刀片锁定进一步提高骨质填压及铆合效果,抗内翻畸形与抗旋转稳定性能力较好,在老年股骨转子间骨折患者治疗中的效果也较为理想[8-9]。但受术后诸多因素影响,部分患者仍未达到理想手术效果,术后会出现内固定失效,影响生活质量,甚至部分患者需进行二次手术[10]。因此,分析其术后内固定失效的危险因素,并积极采取有效防治措施,对改善患者预后至关重要。

本研究结果显示,老年股骨转子间骨折患者内固定失效的独立危险因素为不稳定型骨折、骨质疏松、TAD>30 mm、功能复位、外侧壁不完整、Singh指数低、EAQ评分低。分析其原因,可能是因为不稳定型骨折患者的骨折部位后内侧结构破坏较为严重,股骨距对股骨头所承受的压力传导作用较弱,易发生髋内翻畸形,内固定物所承受的压力较大,易出现螺旋刀片滑动切割股骨头颈部的问题[11];且老年患者随着年龄的增长,骨细胞再生能力也变的较弱,多存在不同程度的骨质疏松问题,其骨质疏松程度越严重则骨小梁被吸收的越多,骨的质量就越低,致使其对内固定物的把持力度下降,螺钉及刀片的固定难度增高,易出现螺钉松动、脱出等情况,最终导致内固定失败[12];TAD与螺旋刀片切割股骨头颈部的发生率呈正比,当TAD>30 mm时,螺旋刀片位置更容易向上方倾斜,患者术后康复训练过程中内固定物的负荷增加,进而导致螺旋刀片松动退出;若复位不良情况下进行内固定植入,易引起骨折端稳定性降低,会导致骨折端旋转和畸形或固定物承受应力过大,进而引起内固定失败[13]。完整的股骨外侧壁能够为髓内钉提供稳定支撑,当外侧壁破裂,近端骨折的侧向支撑及旋转稳定性有所丧失,导致髓内钉的抗内翻稳定性有所丧失,不利于骨折愈合;此外,当股骨外侧壁骨折时,螺旋刀片可能穿过股骨外侧壁的骨折线,致使骨折碎片分离,从而出现复位效果不理想的情况,进而易出现内固定失效。老年患者随着年龄的增加,行动能力也越来越差,术后往往无法遵照医嘱开展规律的康复锻炼,从而使其骨骼细胞再生恢复时间延长,进而导致骨折断端的恢复时间也延长,内固定失效的风险也会随之增加。

据此,临床上可根据上述危险因素,为老年股骨转子间骨折患者内固定失效制定相关的预防措施。具体而言术前需加强对患者的骨折情况评估,对于不稳定型、外侧壁不完整的老年股骨转子间骨折患者,术后建议患者尽量稍晚进行负重锻炼,可以早期拄拐下地锻炼或进行不负重功能锻炼,避免不恰当的运动加重骨折端负荷,防止螺旋刀片滑动;对于有骨质疏松的患者,围术期应加强系统性的抗骨质疏松治疗,提高其骨骼质量,促进患者康复,提升预后效果,避免内固定失效[14];在临床治疗中,复位效果欠佳、近端螺旋刀片偏短均可能导致TAD偏大,因此术中需优化C臂机的放置与拍摄位置,提高术中透视质量,提升复位效果,帮助术者准确判断进针点位置,控制螺旋刀片的置入位置与距离,降低TAD过大所导致的内固定失效风险;术前通过X线明确骨折类型,使用三维重建对其股骨大转子的完整性进行评估,确认更为合理的复位方式,术中根据手术的具体操作需要调整患者体位,保证复位质量;术后根据患者的接受能力与配合程度对康复治疗方案进行适当调整,在患者可接受范围内逐渐增加康复锻炼的形式及时间,结合其起居特点及生活中常见的工具开展相关锻炼,降低训练难度,保证患者能够遵照医嘱有效开展康复治疗。

综上,老年股骨转子间骨折患者内固定失效的独立危险因素为不稳定型骨折、骨质疏松、TAD>30 mm、功能复位、外侧壁不完整、Singh指数低、EAQ评分低,临床可采取针对性干预措施以降低内固定失效风险。本研究为回顾性研究,结果更易受缺失数据、偏见等因素影响而出现偏差;同时,本研究中患者术前TAD、股骨外侧壁等检测评估均依赖于X线片,未进行CT扫描,可能导致结果出现偏差,且内固定失效患者纳入数量较少,后续需进一步增加样本量,完善评估水平,开展进一步前瞻性研究探讨。

参考文献

[1]刘立云,孙永强,李昂,等.老年股骨转子间骨折股骨近端防旋髓内钉内固定失效后钢板固定和关节置换的疗效比较[J].中华创伤杂志,2020,36(6):496-502.

[2]中华医学会.临床诊疗指南:骨科分册[M].北京:人民卫生出版社,2009:23-24.

[3]陈小青,张勇.老年股骨转子间骨折PFNA内固定失败原因分析及治疗策略[J].医学理论与实践,2019,32(18):2866-2882.

[4]林蓓蕾,张振香,孙玉梅,等.社区脑卒中患者功能锻炼依从性量表的编制及信效度检验[J].中国康复医学杂志,2013,28(6):574-578.

[5]中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会.原发性骨质疏松症诊疗指南(2017)[J].中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志,2017,10(5):413-443.

[6]杨文斌,张二洋,冯阳阳,等.Singh指数对老年股骨颈骨折内固定术后疗效影响[J].临床军医杂志,2017,45(4):405-408.

[7]田亮,吴斗,梁伟,等.股骨转子间外侧壁骨折分型研究进展[J/CD].中华临床医师杂志(电子版),2017,11(8):1397-1400.

[8]HUANG J Z,WEI Q J.Comparison of helical blade versus lag screwin intertrochanteric fractures of the elderly treated with proximalfemoral nail:A meta-analysis of randomized-controlled trials[J].JtDis Relat Surg,2022,33(3):695-704.

[9]张威,赵士君,李翔,等.改良"糖果包扎"钢丝内固定联合股骨近端防旋髓内钉内固定治疗老年A2型股骨转子间骨折的临床研究[J].中医正骨,2021,33(10):23-28.

[10]聂少波,张伟,张里程,等.股骨转子间骨折术后内固定失效的危险因素研究进展[J].中华创伤骨科杂志,2021,23(3):233-238.

[11]张雨,李钧,李志民,等.股骨近端防旋髓内钉内固定治疗老年股骨转子间骨折内固定失效的危险因素分析[J].中医正骨,2022,34(2):3-6.

[12]王炜昌,王荣生,石裕明,等.股骨近端防旋髓内钉治疗老年股骨转子间不稳定骨折内固定失效的危险因素[J].临床骨科杂志,2019,22(4):477-481.

[13]赵晓涛,张殿英,郁凯,等.股骨近端防旋髓内钉固定治疗股骨转子间骨折的失效原因分析[J].中华创伤骨科杂志,2021,23(3):202-208.

[14]缪志和,李铭,郑端,等.老年股骨转子间骨折术后内固定失败的影响因素剖析[J].老年医学与保健,2020,26(6):1037-1041.