纠正亚低温联合允许性低血压复苏策略在急诊腹部创伤伴失血性休克患者中的应用效果论文

2024-04-16 10:15:54 来源: 作者:zhoudanni

摘要:腹部创伤患者因大量失血,微循环灌注不足, 引发失血性休克,若不及时采取有效措施,可导致多器官功能衰竭,甚至死亡

【摘要】 目的:观察纠正亚低温联合允许性低血压复苏策略在急诊腹部创伤伴失血性休克患者中的应用效果。方法: 回顾性分析 2020 年 2 月至 2023 年 5 月该院收治的 68 例急诊腹部创伤伴失血性休克患者的临床资料,按治疗方法不同将其分为对照组( n=34) 和观 察组( n=34)。对照组采用允许性低血压复苏策略治疗,观察组在对照组基础上联合纠正亚低温治疗,比较两组治疗前后血栓弹力图指 标 [ 凝血反应时间(R)、凝血最终强度(MA)、凝固时间(K)、α 角 ] 水平、炎性因子 [ 肿瘤坏死因子 -α(TNF-α)、白细胞介素 -10 (IL-10)] 水平、疼痛介质 [P 物质(SP)、前列腺素 E2 (PGE2 )、多巴胺(DA)] 水平和住院期间并发症发生率。结果: 治疗后,观察 组 R、K 均短于对照组,MA、α 角均大于对照组,差异有统计学意义(P<0.05); 治疗后, 观察组血清 IL-10 水平高于对照组,TNF-α 水平低于对照组, 差异均有统计学意义(P<0.05);治疗后, 观察组血清 SP、PGE2 和 DA 水平均低于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05); 两组并发症发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。 结论: 纠正亚低温联合允许性低压复苏策略应用于急诊腹部创伤伴失血性休克患 者可改善血栓弹力图指标和炎性因子水平,降低疼痛介质水平,效果优于单纯允许性低血压复苏策略治疗。

【关键词】 腹部创伤,失血性休克,纠正亚低温,允许性低血压复苏策略,血栓弹力图,炎性因子,疼痛介质

腹部创伤患者因大量失血,微循环灌注不足, 引发失血性休克,若不及时采取有效措施,可导致多器官功能衰竭,甚至死亡 [1] 。及时控制出血后, 复苏质量及器官功能恢复状况是影响患者预后的重 要因素 [2]。允许性低血压复苏策略是临床新兴的复 苏策略,可提高患者复苏质量 [3] ;纠正亚低温可改 善患者凝血功能,恢复微循环灌注。本文观察纠正 亚低温联合允许性低血压复苏策略在急诊腹部创伤伴失血性休克患者中的应用效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析 2020 年 2 月至 2023 年5月本院收治的 68 例急诊腹部创伤伴失血性休克患者的临床资料。纳入标准:受伤至就医时间≤ 6 h; 受伤前无认知、精神障碍,具备正常交流能力。排除标准:其他原因导致的失血性休克;合并多处外伤; 肝、肾等器官功能衰竭;非失血引起的休克。 患者及家属了解本研究内容并自愿签署知情同意书。 按治疗方法不同将其分为对照组( n=34)和观察 组( n=34)。对照组男18例, 女 16例;年龄 21~ 72 岁, 平均(43.59±4.59 )岁;体质量指数 18.11~27.29 kg/m2 ,平均(23.49±1.08 )kg/m2 ;腹部创伤 类型:肝破裂11例,创伤性脾破裂8例,肾裂伤10例,胃裂伤5例;休克严重程度:轻度21例, 中度9例,重度4例。观察组男 19 例, 女 15 例; 年龄 20~73 岁, 平均(43.45±4.66)岁;体质量指 数 17.96~27.35 kg/m2 , 平均(23.35±1.12 )kg/m2; 腹部创伤类型:肝破裂 12 例,创伤性脾破裂 9 例, 肾裂伤8例, 胃裂伤5例;休克严重程度:轻度22例, 中度8例,重度4例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05) ,有可比性。

1.2 方法 两组患者入院后均予以吸氧、补液、监测生命体征等对症支持治疗,同时早期采取急诊手术控制出血,及时配好血型,做好输血准备。在此基础上, 对照组采用允许性低血压复苏策略治疗。 实时监测患者血压,使用血浆、生理盐水、红细胞、平衡液及羟乙基淀粉为复苏选择液,复苏达标 要求为收缩压 80~90 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa), 当血红蛋白 <70 g/L 或血细胞比容 <30% 时则进行输血。

观察组在对照组基础上联合纠正亚低温治疗。 调节室温为 30 ℃, 去除患者衣物, 为患者覆盖 40 ℃空气对流毯,使用输液加温器将静脉输注液体进行加温,控制患者体温 37 ℃为宜。

1.3 观察指标 (1)比较两组治疗前后血栓弹力 图指标水平。于治疗前、治疗 6 h 后取患者静脉血 5 mL,置于抗凝试管内,以 TEG5000 血栓弹力图 仪检测凝血反应时间(R)、凝血最终强度(MA)、 凝固时间(K) 、α 角。(2) 比较两组治疗前后炎 性因子水平。于治疗前、治疗 6 h 后取患者静脉血 5 mL, 离心(速度为 4000 r/min, 半径 8 cm,时间 10 min)后取上层血清,于 -20 ℃环境保存。采用 酶联免疫吸附法测定肿瘤坏死因子 -α(TNF-α)、 白细胞介素 -10(IL-10) 水平。(3) 比较两组治 疗前后疼痛介质水平。于治疗前、治疗 6 h 后使用 酶联免疫吸附法测定 P 物质(SP)、前列腺素 E2 (PGE2 )、多巴胺(DA)水平。(4)比较两组住 院期间并发症发生率。

1.4 统计学方法 应用 SPSS 22.0 软件进行统计学分析,计量资料以( ±s )表示,采用 t 检验,计数资料以率(%)表示,采用 χ2 检验,以 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

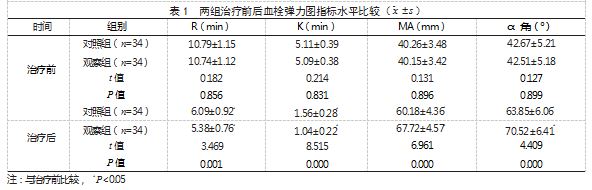

2.1 两组治疗前后血栓弹力图指标水平比较 治 疗前,两组 R、K、MA、 α 角比较,差异均无统 计学意义(P>0.05); 治疗后,两组 R、K 均短于 治疗前,且观察组短于对照组,两组 MA、 α 角均 大于治疗前,且观察组大于对照组,差异有统计学 意义(P<0.05) 。见表 1。

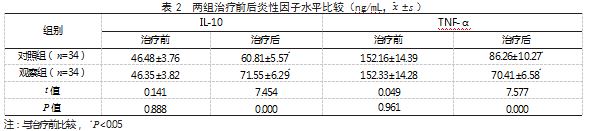

2.2 两组治疗前后炎性因子水平比较 治疗前, 两组血清 IL-10、TNF-α 水平比较,差异均无统 计学意义(P>0.05) ;治疗后,两组血清 IL-10 水平均高于治疗前,且观察组高于对照组,两组 TNF-α 水平均低于治疗前,且观察组低于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05) 。见表 2。

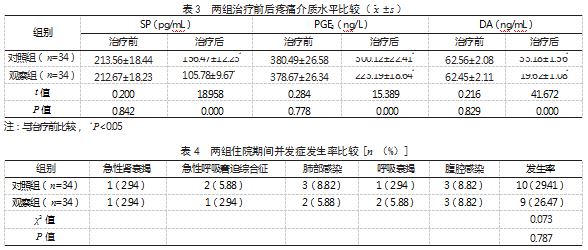

2.3 两组治疗前后疼痛介质水平比较 治疗前, 两 组血清 SP、PGE2 和 DA 水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05); 治疗后,两组血清 SP、PGE2 和 DA 水平均低于治疗前,且观察组低于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05) 。见表 3。

2.4 两组住院期间并发症发生率比较 对照组并 发症发生率为 29.41%,观察组并发症发生率为 26.47%。两组并发症发生率比较,差异无统计学意 义(P>0.05) 。见表 4。

3 讨论

腹部创伤伴失血性休克是临床危急重症,患者可因凝血功能障碍、代谢性酸中毒等引发严重 脏器衰竭,病死率高达 40%[4-5]。失血性休克患者 由于机体产能减少,常会出现低体温表现,当体温 <30 ℃时,会影响凝血功能,使血小板功能及纤 维蛋白原活性降低,此时若输入大量低温液体,会 进一步加重凝血功能障碍,形成恶性循环。因此, 对于腹部创伤伴失血性休克患者的救治关键在于打破低体温、凝血功能障碍的恶性循环,恢复患者正常凝血功能及血液灌注 [6]。

常规液体复苏可通过大量补液,恢复血容量, 但会稀释血液,减少凝血因子,还可影响机体对失 血的代偿机制,造成患者血流动力学不稳定,从而 增加呼吸功能障碍、急性呼吸窘迫综合征等发生风 险 [7-8] 。已知 R、K、MA、 α 角可实时反映血液凝固的动态变化,当机体发生严重创伤后, R、K 会 异常延长, 导致 MA、α 角减小 [9]。本研究结果显示, 治疗后,观察组 R、K 均短于对照组,MA、 α 角 均大于对照组。分析原因为允许性低血压复苏策略 是一种限制性液体复苏策略,通过控制患者液体输 入,使血压维持在 80~90 mmHg,达到复苏平衡点, 适当恢复机体组织器官的血液灌注,减轻对机体内 环境及代偿机制的影响,从而纠正代谢异常,改善 凝血功能 [10] 。纠正亚低温通过调节室温、对患者 进行保温和加温输注液体,可减少患者机体热量丢 失,恢复身体机能,使血小板活性升高,联合允许 性低血压复苏策略可发挥协同作用,显著改善凝血 功能 [11-12] 。本研究结果同时显示,治疗后,观察组 IL-10 水平高于对照组,TNF-α 水平低于对照组。 分析原因为纠正亚低温可减轻机体应激反应,增强 耐受性,联合允许性低血压复苏策略可减轻组织再 灌注损伤, 进一步减轻炎症反应 [13]。本研究结果还 显示,治疗后,观察组 SP、PGE2 、DA 水平均低于 对照组。分析原因为纠正亚低温能维持患者体温稳 定,减少热量丢失,恢复机体正常代谢,从而减轻 疼痛应激反应 [14]。本研究结果又显示, 两组并发症 发生率比较,差异无统计学意义。提示联合纠正亚 低温治疗未增加安全风险。

综上所述,正亚低温联合允许性低压复苏策略 应用于急诊腹部创伤伴失血性休克患者可改善血栓 弹力图指标和炎性因子水平, 降低疼痛介质水平, 效果优于单纯允许性低血压复苏策略治疗。

参考文献

[1] 吴春艳 . 限制性液体复苏应用于创伤失血性休克急救中对凝 血功能的影响 [J]. 血栓与止血学, 2020 ,26( 2 ): 305-306.

[2] 周鑫,孙远松,李贺 . 碳酸氢钠林格液在创伤失血性休克患 者液体复苏治疗中的作用 [J]. 创伤外科杂志, 2022,24( 9 ): 689-695.

[3] 刘峰,丁威威,涂加园,等 . 允许性低压复苏对创伤失血性 休克患者救治效果的系统评价 [J]. 东南国防医药,2020 ,22 ( 3 ): 295-299.

[4] 张超,苏建文 . PICCO 技术指导限制性液体复苏在严重创 伤失血性休克抢救中的应用 [J]. 海南医学,2021 ,32( 1 ): 42-45.

[5] 范凤珍,黄有环,王安霞,等 . 冷沉淀凝血因子配合限制性 液体复苏在创伤性失血性休克救治中的应用研究 [J]. 临床急 诊杂志, 2020 ,21( 7 ): 563-567.

[6] 霍延伟,赵新昂,程永涛,等 . 通用型红细胞输血与配合型 输血联合应用在创伤失血性休克抢救中的价值研究 [J]. 临床 急诊杂志, 2021 ,22( 10 ): 657-662.

[7] 严晓薇,滑立伟,李小东,等 . 不同液体复苏策略在创伤性休克伴创伤性凝血功能异常患者中的应用研究 [J]. 中国煤炭 工业医学杂志, 2019 ,22( 1 ): 65-69.

[8] 朱恒,李启梁,王振杰,等 . 不同液体限制性复苏对失血性 休克病人血栓弹力图及凝血功能的影响 [J]. 蚌埠医学院学报, 2020,45( 3 ): 296-299.

[9] 常涛,闫芳,韩永彬,等 . 不同急诊液体复苏方法对创伤失 血性休克合并创伤性凝血病的疗效观察 [J]. 血栓与止血学, 2022,28( 3 ): 412-413.

[10] 涂攀 . 创伤失血性休克应用不同液体复苏的抢救疗效及对免 疫功能和电解质水平的影响 [J]. 河北医科大学学报,2019, 40( 2 ): 181-184.

[11] 张云 . 纠正亚低温联合限制性液体复苏在严重腹部创伤合并 失血性休克中的应用 [J]. 蚌埠医学院学报,2016,41( 9 ): 1204-1206.

[12] 安伟峰,丁楠楠,张玲 . 纠正亚低温联合限制性液体复苏 在严重腹部创伤合并失血性休克的应用 [J]. 医学临床研究, 2019 ,36( 4 ): 783-785.

[13] 贾炳学 . 纠正亚低温联合限制性液体复苏对严重腹部创伤 - 失血性休克患者预后的影响 [J]. 中国医药导刊, 2019,21( 3 ): 143-147.

[14] 刘朝元 . 依达拉奉联合亚低温对重型颅脑损伤患者氧化应激 水平和神经功能恢复的影响 [J]. 中国药业,2017,26( 17 ): 46-48.