探讨浮针再灌注技术结合康复治疗对中风后手痉挛的临床治疗效果论文

2024-03-21 15:26:39 来源: 作者:hemenglin

摘要:目的 分析浮针再灌注技术结合康复治疗对中风后手痉挛患者手痉挛程度、腕手功能及腕关节活动度的影响。方法 选取 韶关市中医院 2021 年 2 月至 2023 年 2 月收治

【摘要】目的 分析浮针再灌注技术结合康复治疗对中风后手痉挛患者手痉挛程度、腕手功能及腕关节活动度的影响。方法 选取 韶关市中医院 2021 年 2 月至 2023 年 2 月收治的 60 例中风后手痉挛患者,根据随机数字表法分为对照组( 30 例)和观察组( 30 例)。 两组患者均实施药物和康复治疗,对照组患者同时采取针刺治疗,观察组患者同时采取浮针再灌注技术治疗,两组患者均治疗 14 d,并 进行为期 3 个月的随访。对比两组患者治疗前后的手痉挛程度、腕手功能及腕关节活动度。结果 治疗 14 d 后观察组改良 Ashworth 痉挛 评定量表( MAS )分级 0 级患者占比高于对照组,Ⅲ级患者占比低于对照组(均 P<0.05 ),两组 MAS 分级Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ级患者占比经比 较,差异均无统计学意义(均 P>0.05 );与治疗前比,治疗后 1 、3 个月两组患者腕手功能 FMA 评分均逐渐升高,且观察组高于对照组 (均 P<0.05 ); 治疗 14 d 后两组患者掌屈、背伸、尺偏、桡偏角度均增加, 且观察组大于对照组(均P<0.05 )。结论 浮针再灌注技术 联合药物和康复治疗可缓解中风后手痉挛患者的手痉挛程度,提高患者腕手功能和腕关节活动度,临床疗效佳。

【关键词】中风; 手痉挛 ; 康复治疗 ; 浮针再灌注技术

脑卒中是临床一种常见且多发的疾病,致残率、死亡率及复发率都较高。中风后手痉挛可能是由于缺钙、脑供血不足等导致的,上肢尤其是手腕部位的脑皮层投射面积较大,且参与了抓握和取物等精细活动,康复难度较大 [1]。中医认为,中风后痉挛主要是因瘀血阻络、痰湿阻滞而致病,治疗应以调理气血、祛瘀化痰为主要原则。针刺治疗可疏通经络、调节气血,使局部被困之卫气得以疏散,从而缓解手痉挛的症状,但中风的根本是正气亏虚,针刺无法完全辅助人体正气抵御外邪,使患者症状容易复发 [2]。中医研究中浮针再灌注技术是通过针尖在皮肤表面“浮动”或“漂浮”的方式刺激穴位,使穴位周围的气血得到活化和重新灌注,从而起到改善气血、舒筋活络的作用,对手痉挛的改善作用较为显著 [3] 。本研究旨在分析浮针再灌注技术结合康复治疗对中风后手痉挛的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取韶关市中医院 2021 年 2 月至 2023年 2 月收治的 60 例中风后手痉挛患者,根据随机数字表法分为两组,各 30 例。对照组患者年龄 43~74 岁,平均( 60.85±4.94 )岁;男性 22 例,女性 8 例。观察组患者年龄 45~72 岁,平均(60.28±6.01 )岁;男性 20 例,女性 10 例。两组患者一般资料经比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间可比。纳入标准:①符合中国急性缺血性 脑卒中诊治指南 2018》[4] 中诊断标准;②经 CT 或 MRI 确诊;③存在以手痉挛为主要表现的肢体障碍。排除标 准:①合并其他严重器质性疾病;②合并其他严重中风后 遗症;③认知异常且存在精神疾病。本研究经韶关市中医 院医学伦理委员会批准,且患者均已签署知情同意书。

1.2治疗方法 两组患者均予以阿司匹林肠溶片(黑 龙江鼎恒升药业有限公司,国药准字 H23022137.规 格: 0.3 g/ 片),口服,0.3 g/ 次,1 次 /d;甲钴胺片(杭 州康恩贝制药有限公司,国药准字 H20060921.规格: 0.5 mg/ 片),口服,0.5 mg/ 次,3 次 /d,连续用药 14 d。同 时两组患者均进行为期 14 d 的康复治疗,具体方法如下: ①手法牵引。患者采取站立或坐姿,将患肢稍微向外侧拉 伸,手肘折成 90° ,抓住患者前臂,按住患者的掌心,大 拇指放在手背上,然后用虎口交握法,协助患者做前臂运 动。确保手腕背伸到最大,缓慢而均匀地移动,并保持 1 min。②侧方支撑。患者保持坐姿,双臂缓慢打开,放 在与座椅同一高度上,然后伸出五根手指,使掌心贴着椅 面,小臂与椅面平行,前臂贴近身体,手指向前移动。训 练 2 d 后,上肢向后旋转,患手逐渐向远端伸展,同时, 前臂旋转角度、手与躯体间距随之增加,摇摆幅度也逐渐 增大。前臂无法自行活动的,用健手协助或配合康复医师被动活动。③手功能训练。练习穿脱鞋袜,开关灯,用手 指拿东西,用手指解开结,用笔写字,用手掌拍打,进行 各种动作类游戏和计算机游戏。当患侧的腕部可向后伸展 10° 以上,背伸度不低于 10° 时,再进行下一个训练。每 天早晚各进行 1 次,每次持续 45 min。第 1 个周期为 5 d, 第 2 个周期为 8 d,2 个周期之间休息 1 d。

对照组患者在服药和康复治疗的同时采取针刺法治 疗。根据患者的具体症状和病情,辨证选择合谷、内关、 后溪、中冲、十宣等穴位,消毒并进行局部麻醉。针刺 以上穴位,不同穴位刺入深度不同,留针 15~30 min,拔 针,用消毒棉球轻轻按压穴位,以防止出血 [5] 。1 次 /d , 5 次/ 周,共治疗2 周。观察组患者在服药和康复治疗的同时 采取浮针再灌注技术治疗。选择穿刺位置:选择桡侧伸肌、 浅层尺侧腕伸肌、小指伸肌等为主要入针点, 桡长伸肌、短 伸肌、拇长伸肌、拇长展肌、食指伸肌、尺侧屈肌、桡侧 腕屈肌、掌长肌等也可作为入针点。使用送针器,根据肌 肉筋膜触发点的具体情况,在患者前臂的内侧选取 2~3 个 入针点。首先用碘伏棉签从入针点的中央向周围以同心圆 擦拭,将浮针(扬州智象医疗科技有限公司,型号:中号 M)的针尖朝上置于进针器的驱动杆,然后向后抽入,中 指置于进针器的下方,食指搭在红色按键上,大拇指搭在 送针器的上方,置于经消毒的肌肤入针点上,使送针器与 肌肤成 15° ,左手协助,向前推动下按,使浮针迅速扎进 表皮底层。用右手将针尖从皮肤下方插入,直到导管套管 完全伸入皮肤。将胶套底座上的凸出部与针芯配合,凸出 部能将针芯全部缩回胶管中。最后,用右手拇指内侧的甲 片与中指将芯座夹紧,将食指与无名指分别置于中指的两 侧,将其置于肌肤之上做为指引,而食指与无名指则呈扇 状向外横扫。在扫动的时候,要用力、流畅、有节奏,一 个入针点扫 2 min,每次扫动 200 下。在使用浮针法进行再 灌注的过程中,患者要积极屈伸手腕和手指关节,以确保 关节活动。若患者有活动性的问题,应给予手腕及手指的 被动灌注,直至患者的手部肌肉活动减轻为止。在完成了 所有的疏通和灌注后,将针头拔出来,插回到防护套中。 嘱患者留置导管 4~6 h 后取下导管,用无菌的棉花压迫止 血。 1 次 /d,第 1 个周期为 5 d,第 2 个周期为 8 d,2 个周期之间休息 1 天。均对两组患者进行为期 3 个月的随访。 1.3观察指标 ①手痉挛程度。通过改良 Ashworth 痉挛 评定量表(MAS )[6] 对治疗前及治疗 14 d 后患者手痉挛 程度进行评估,评定级别分别是 0~ Ⅳ级,级别越高,手 痉挛程度越严重。②腕手功能。分别在治疗前及治疗后 1、3 个月通过 Fugl-Meyer 运动功能评定量表(FMA )[7] 对 患者腕手功能进行评估,评分总分 24 分,得分越高腕手 功能越好。③腕关节活动度。在治疗前和治疗 14 d 后, 嘱患者保持站立位,前臂中立,使用量角器,分别对 患者腕关节掌屈角(0~80° )、背伸角(0~70° )、尺偏角 (0~30° )、桡偏角(0~20° )进行测量。

1.4统计学方法 采用 SPSS 22.0 统计学软件分析数 据,计数资料以 [ 例 (%)] 表示,采用 χ2 检验;计量资料 经 S-W 检验证实符合正态分布,以 (x ±s) 表示,组间比 较采用独立 t检验,治疗前后比较采用配对 t 检验。以 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

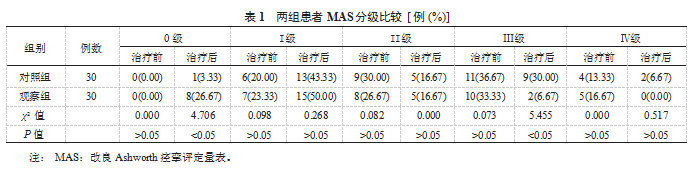

2.1两组患者 MAS分级比较 治疗 14 d 后观察组 MAS 分级 0 级患者占比高于对照组,Ⅲ级患者占比低于对照 组,差异均有统计学意义(均P<0.05),治疗后两组 MAS 分级Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ级的患者占比经比较,差异均无统计学意 义(均P>0.05),见表 1.

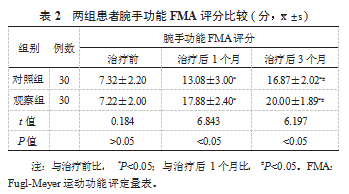

2.2两组患者腕手功能 FMA评分比较 与治疗前比, 治疗 1、3 个月后两组患者腕手功能 FMA 评分均逐渐升 高,且观察组高于对照组,差异均有统计学意义(均 P<0.05),见表 2.

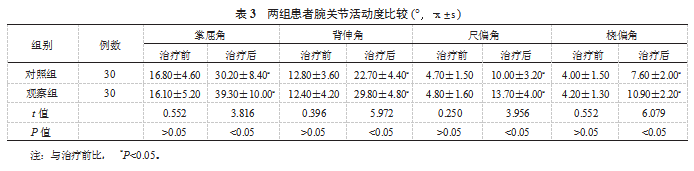

2.3两组患者腕关节活动度比较 与治疗前比,治疗 14 d 后两组患者腕关节掌屈、背伸、尺偏、桡偏活动角度 均增加,且观察组大于对照组,差异均有统计学意义(均 P<0.05),见表 3.

3 讨论

手痉挛是中风常见的并发症,致残率和治疗难度都 较高。在中风康复期间,脑内高级神经元兴奋性增强,导 致上肢肌肉和下肢肌肉紧张痉挛,而手是人体精细、灵 敏、协调和复杂的运动部位,因此及时有效地防治脑中风 后手痉挛对于患者的生存和预后至关重要。脑卒中与血栓 形成有关,并可造成神经功能损伤,阿司匹林是一种抗血 小板药物,可抑制血小板聚集,减少血栓形成的风险;甲 钴胺片是一种维生素 B12 的衍生物,具有促进神经再生和 修复的作用,因此甲钴胺与阿司匹林联合应用可抑制患者 血栓形成,改善患者神经功能,有利于手痉挛的恢复。常 规康复训练是缓解中风后手痉挛的可靠方法,手法牵引、 侧方支撑、手功能训练等方法可以使主动肌和拮抗肌的肌 力达到均衡,增强上肢伸肌肌张力,对抗上肢屈肌肌张 力,促进独立动作产生,抑制不自然痉挛,从而恢复正常 动作 [8]。

中医学认为,中风后痉挛多由于气血运行受阻、气 滞血瘀、肌肉失养而导致,因此,调理血液、滋养经脉是 治疗中风后手痉挛的关键原则。中医学注重全面的辨证施 治,根据患者的具体病情, 综合考虑病因病机, 制定个体化 的中医治疗方案,以达到治疗中风后手痉挛的目的。脑卒 中后手痉挛患者,手指呈挛缩屈曲状,属阳缓而阴急,针 刺疗法可疏通经络、调节气血,针刺合谷、内关、后溪、 中冲、十宣等穴位,可松弛患者手部痉挛肌肉,降低肌张 力,激发经气,调节阴阳平衡,从而缓解手痉挛症状,但 中风的根本是正气亏虚,针刺无法完全辅助人体正气抵御 外邪,使患者症状容易复发。再灌注是指患者通过外力或 自身力量,持续使局部肌肉或相关联的关节得到舒张和收 缩,对血管产生挤压,使局部肌肉获得比静态下更多的血 液供氧,缺血的组织得以恢复到正常状态,从而减轻肌肉 痉挛,提高四肢的活动能力。浮针再灌注疗法可以有效改善患者血液循环,起到活血化瘀的作用,在改善肢体功能 障碍方面具有良好效果 [9]。

本研究中,治疗后观察组 MAS 分级 0 级患者占比高 于对照组,Ⅲ级患者占比低于对照组,提示浮针再灌注技 术可有效缓解中风后手痉挛患者手痉挛程度。浮针法是通 过按摩针刺点周围的浅层筋膜,调整穴位周围液体状态下 的疏松结缔组织的三维结构,从而引发一系列生理生化改 变,通过神经、免疫等多种因素的共同作用,启动和强化 筋膜系统的调节作用,从而调整体内机能细胞的修复与再 生, 改善肢体运动状态 [10]。本研究中, 与治疗前比, 治疗 后 1、3 个月两组患者 FMA 腕手功能评分均逐渐升高, 掌 屈、背伸、尺偏、桡偏活动角度增大,且观察组改善幅度 大于对照组,提示浮针再灌注技术可显著提高中风后手痉 挛患者腕关节活动度和腕手功能。常规康复治疗可帮助患 者重建正常运动模式,有效预防肌肉萎缩,改善患者日常 生活能力;浮针再灌注治疗可促进患者手部的血液循环, 促进神经细胞的修复和再生,二者联合应用可活血解挛、 疏通经络,从而有效地改善患者手痉挛的症状。

综上,浮针再灌注技术结合康复治疗可有效缓解中风 后手痉挛患者手痉挛程度,显著提高患者腕手功能和腕关 节活动度,具有较高的应用价值,值得临床推广。

参考文献

[1] 张宇 , 董赞 . 针灸治疗中风痉挛性瘫痪研究进展 [J]. 中医药临床 杂志 , 2016. 28(8): 1183-1185.

[2] 周开斌 , 伍明 , 黄林鹏 , 等 . 不同选穴针刺对中风后遗症期上 肢痉挛程度和手功能的影响 [J]. 中医药导报 , 2013. 19(7): 64-65.

[3] 杨旭峰 , 杨振年 , 李少琴 . 浮针再灌注改善偏瘫患者肢体痉挛状 态的临床研究 [J]. 系统医学 , 2020. 5(16): 127-128. 147.

[4] 中华医学会神经病学分会 , 中华医学会神经病学分会脑血管病 学组 . 中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018[J]. 中华神经科杂 志 , 2018. 51(9): 666-682.

[5] 段毅飞 , 李艳红 , 孙文娟 , 等 . 原络配穴法结合康复训练治疗中 风后手痉挛疗效观察 [J].现代中西医结合杂志 , 2021. 30(5): 497-501.

[6] 闫雪 , 郑鹏 , 张亚男 , 等 . 中医综合康复方案治疗脑卒中后手 功能障碍的临床疗效 [J]. 中国老年学杂志 , 2023. 43(18): 4427-4431.

[7] 何龙龙 , 黄国志 , 黄文浩 , 等 . 计算机运动反馈训练对脑卒中患 者手功能康复的疗效观察 [J]. 中国康复医学杂志 , 2019. 34(4):427-432.

[8] 郑德松 , 董静 , 刘国荣 . 不同针刺方案在中风痉挛性偏瘫康复治疗中的研究进展 [J]. 现代中西医结合杂志 , 2017. 26(1): 109-111.

[9] 王波 , 刘楷煜 , 赵旭 , 等 . 浮针配合再灌注活动治疗神经根型颈 椎病急性期疗效及对颈椎生理曲度变化的影响 [J]. 中医药信息 ,2021. 38(4): 67-71

[10] 杨江霞 , 肖红 . 浮针配合康复训练对中风后患者手功能恢复的影 响 [J]. 中国针灸 , 2015. 35(8): 758-762.