针灸结合颈椎牵引治疗椎动脉型颈椎病的效果分析论文

2024-01-18 09:07:28 来源: 作者:heting

摘要:目的探讨针灸结合颈椎牵引治疗椎动脉型颈椎病的临床效果及对患者椎-基底脑动脉血流动力学的影响。方法选取河池市第三人民医院2022年1月至12月收治的150例椎动脉型颈椎病患者,通过随机数字表法分为对照组(75例,颈椎牵引)与观察组(75例,颈椎牵引+针灸),两组均连续治疗20 d。比较两组患者治疗前后颈性眩晕症状与功能评估量表(ESCV)评分、Barthel指数(BI)评分、中医证候积分、椎-基底脑动脉平均血流速度(左侧椎动脉、右侧椎动脉、基底动脉)、血清超氧化物歧化酶及神经元特异性烯醇化酶水平。结果与治疗

【摘要】目的探讨针灸结合颈椎牵引治疗椎动脉型颈椎病的临床效果及对患者椎-基底脑动脉血流动力学的影响。方法选取河池市第三人民医院2022年1月至12月收治的150例椎动脉型颈椎病患者,通过随机数字表法分为对照组(75例,颈椎牵引)与观察组(75例,颈椎牵引+针灸),两组均连续治疗20 d。比较两组患者治疗前后颈性眩晕症状与功能评估量表(ESCV)评分、Barthel指数(BI)评分、中医证候积分、椎-基底脑动脉平均血流速度(左侧椎动脉、右侧椎动脉、基底动脉)、血清超氧化物歧化酶及神经元特异性烯醇化酶水平。结果与治疗前比,治疗后两组患者ESCV、BI评分均升高,且观察组高于对照组;中医证候积分均降低,且观察组低于对照组;椎-基底脑动脉平均血流速度均加快,且观察组更快;血清超氧化物歧化酶水平均升高,且观察组更高;神经元特异性烯醇化酶水平均降低,且观察组更低(均<0.05)。结论针灸结合颈椎牵引治疗椎动脉型颈椎病临床疗效显著,可有效缓解患者的临床症状,改善血流状态,减轻氧化应激反应和神经损伤,同时能提高患者日常生活质量。

【关键词】椎动脉型颈椎病,颈椎牵引,针灸,椎基底动脉,血流动力学

椎动脉型颈椎病是指由于颈椎退变、椎间不稳等多种因素造成的椎动脉机械性或动力性受压而导致的椎-基底脑动脉供血不足,可致患者发生猝倒、眩晕等症状,对患者日常生活造成不良影响。颈椎牵引治疗是常用的治疗方法,可以使相邻的椎体分开,相应的椎间隙和椎间孔增大,从而减轻颈椎退变对血管的机械压迫和对颈神经根的刺激,但治疗时间较长,部分患者无法坚持治疗,导致治疗效果不理想。中医学认为,椎动脉型颈椎病属于“痹证”“眩晕”范畴,多由正气不足或肝肾亏虚等病机引起,治疗应以活血通络、益气补肾为原则[1]。对椎动脉型颈椎病患者可采取针灸治疗,选穴包括天柱、风池、完骨等穴位,可达到宁心安神、活血通络等功效[2]。基于此,本文旨在探讨针灸联合颈椎牵引在椎动脉型颈椎病中的应用价值,为临床治疗该疾病提供更加可靠的参考依据,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料选取河池市第三人民医院2022年1月至12月收治的150例椎动脉型颈椎病患者,通过随机数字表法分为两组,各75例。对照组患者中男性38例,女性37例;年龄25~64岁,平均(51.31±2.61)岁;病程3~18个月,平均(11.29±1.32)个月。观察组患者中男性37例,女性38例;年龄23~65岁,平均(51.26±2.57)岁;病程3~18个月,平均(11.26±1.28)个月。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间可比。诊断标准:①中医符合《中医康复临床实践指南·项痹(颈椎病)》[3]中颈椎病的诊断标准;②西医符合《颈椎病牵引治疗专家共识》[4]中椎动脉型颈椎病的诊断标准。纳入标准:①符合上述诊断标准;②存在突然扭头时发作或猝倒病史;③合并眩晕、头痛、恶心、颈肩痛症状;④近半个月内未接受其他治疗方案。排除标准:①合并其他颈椎病;②其他因素所致的椎-基底脑动脉血流不足;③心、脑、肝、肾等重要器官损伤、器质性病变。本研究经院内医学伦理委员会批准,且患者均已签署知情同意书。

1.2治疗方法对照组患者采取颈椎牵引机(河南翔宇医疗设备股份有限公司,型号:YZ-4)治疗,选中立坐位,使用颌枕套坐式进行牵引治疗,牵引过程中需注意全身肌肉的放松,初期牵引的力量应不超过5 kg,根据患者牵引治疗效果逐渐增加牵引力度,不超过8 kg,1次/d,30 min/次,需连续治疗20 d。观察组患者采取颈椎牵引治疗联合针灸治疗,颈椎牵引治疗与对照组相同。针灸:选穴包括风池、天柱、百会、完骨、风府、颈夹脊,根据患者临床证候不同选择不同的穴位加减治疗,如患者伴头痛则可增加太阳穴,伴耳鸣增加耳门穴,伴呕吐症状增加内关穴,失眠则取安眠穴;选用40 mm×2.5 mm针灸针常规消毒后针刺,得气后留针30 min,1次/d,需连续治疗20 d。

1.3观察指标①颈性眩晕症状与功能评估量表(ESCV)评分[5]与Barthel指数(BI)评分[6]。分别于治疗前后评估两组患者ESCV与BI评分,ESCV评分包括眩晕、头痛、肩颈通、心理及社会适应5项内容,总分为30分,分数越高,提示患者症状越轻;采取BI评分评估患者的日常生活能力,总分为100分,分数越高,生活质量越好。②中医证候积分。分别于治疗前后评估两组患者中医证候积分,包括眩晕、头痛、恶心、颈肩痛4项内容,每项评分0~3分,分数越高则症状越严重[7]。③椎-基底脑动脉平均血流速度。分别于治疗前后采用彩色多普勒超声系统(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司,型号:DC-35)检测两组患者左侧椎动脉、右侧椎动脉及基底动脉平均血流速度,测量3次取平均值。④血清超氧化物歧化酶和神经元特异性烯醇化酶水平。分别于治疗前后采集两组患者晨起空腹外周静脉血3 mL,以3 000 r/min的转速离心10 min后取血清,采用酶联免疫吸附法检测血清超氧化物歧化酶和神经元特异性烯醇化酶水平。

1.4统计学方法应用SPSS 20.0统计学软件分析数据,计量资料经S-W法检验证实均符合正态分布,以(x±s)表示,采用t检验。以<0.05为差异有统计学意义。

2结果

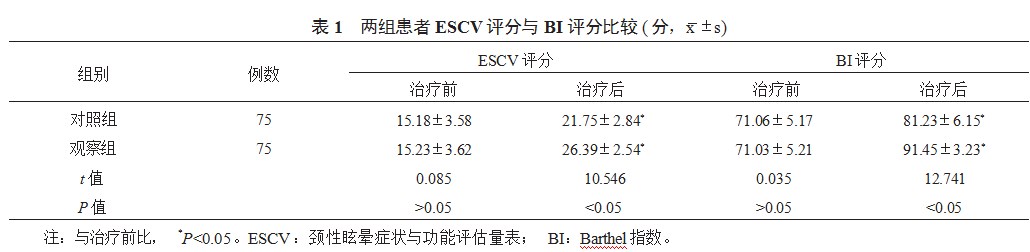

2.1两组患者ESCV与BI评分比较与治疗前比,治疗后两组患者ESCV评分、BI评分均升高,且观察组高于对照组,差异均有统计学意义(均<0.05),见表1。

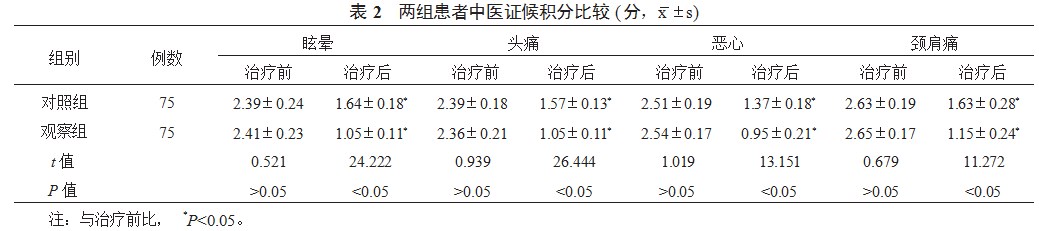

2.2两组患者中医证候积分比较与治疗前比,治疗后两组患者中医证候积分均降低,且观察组低于对照组,差异均有统计学意义(均<0.05),见表2。

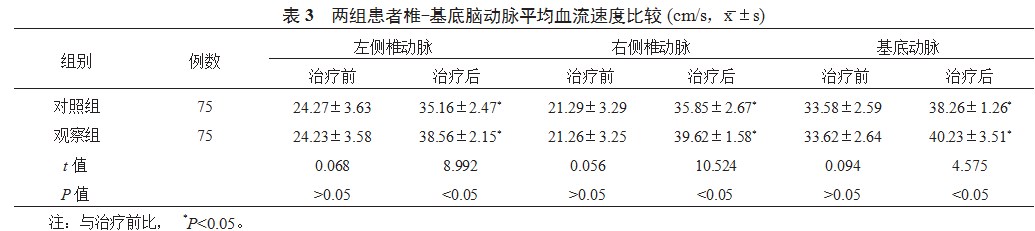

2.3两组患者椎-基底脑动脉平均血流速度比较与治疗前比,治疗后两组患者椎-基底脑动脉平均血流速度均加快,且观察组更快,差异均有统计学意义(均<0.05),见表3。

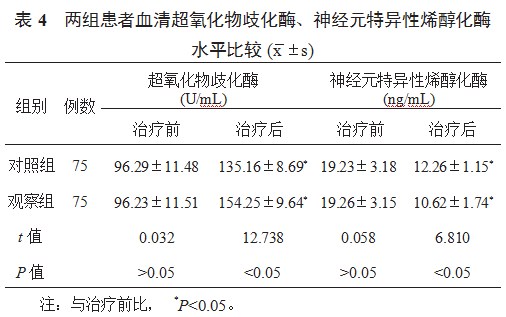

2.4两组患者血清超氧化物歧化酶、神经元特异性烯醇化酶水平比较与治疗前比,治疗后两组患者血清超氧化物歧化酶水平均升高,且观察组更高;神经元特异性烯醇化酶水平均降低,且观察组更低,差异均有统计学意义(均<0.05),见表4。

3讨论

中医对于椎动脉型颈椎病治疗方式多种多样,其中针灸、中药、颈椎牵引等方式在该病治疗中均有较高的临床疗效,可达到活血通络的功效,因此在临床中广泛应用。颈椎牵引治疗可帮助改善患者机体病理结构,缓解临床症状,同时还可在一定程度上提升患者基底动脉与椎动脉血流速度,但该方法治疗时间较长,部分患者难以坚持,且该方法达到治疗效果的前提是需要正确牵引,如果施用不正确,不仅不能缓解症状,还会损伤颈椎周边的软组织,加重对神经的压迫,使疼痛感更为剧烈,同时迷走神经张力增高,心脏自律细胞会受到抑制,可能会导致休克的发生[8]。颈椎病常见病因主要是受凉后经络痹阻不通,或生活中劳累过度,引起的气滞血瘀,经常引起颈、肩、背部的疼痛及手指麻木、头晕等症状。中医认为,针灸选穴应遵循循经取穴、临近取穴,根据患者临床证候选择更合理的针刺方案,同时配以颈椎牵引治疗则可达到调和气血、解痉止痛等功效,并借此改善临床症状,促进治疗后康复,显著提高疾病治疗效果[9]。本研究中,与治疗前比,治疗后两组患者ESCV、BI评分均升高,且观察组高于对照组,中医证候积分均降低,且观察组低于对照组,表明颈椎牵引联合针灸治疗椎动脉型颈椎病可有效减轻患者的临床症状,提升生活质量。

本研究中针灸选择的风池、完骨等穴位属于足少阳胆经,针刺此穴能够达到祛风止晕的效果,而针刺属于足太阳膀胱经的天柱穴,具有舒筋活血功效;针刺百会可达到益气运血的功效,联合风府穴治疗则能达到通络止痛功效。采用颈椎牵引可减轻对椎间盘压力,缓解对神经根的压迫,减轻神经细胞受损程度,从而有效降低神经元特异性烯醇酶水平;同时颈椎牵引治疗可对椎间盘产生真空吸力,能部分回吸颈椎间盘,与针灸联合治疗能够缓解患者机体高代谢状态,避免高代谢引起的血清超氧化物歧化酶偏低现象,可使疾病眩晕等的症状减轻[10]。本研究中,与治疗前比,治疗后两组患者椎-基底脑动脉平均血流速度均加快,且观察组更快,血清超氧化物歧化酶水平均升高,且观察组更高,神经元特异性烯醇化酶水平均降低,且观察组更低,表明颈椎牵引联合针灸治疗椎动脉型颈椎病可显著提高患者椎-基底脑动脉血流速度,减轻机体的氧化应激反应与神经组织的损伤,对促进疾病康复有重要作用。有研究发现,针刺颈夹脊穴等位置则能改善颈椎部位血液循环,促进患处炎症吸收,使受损组织能够在短时间内得到放松;颈椎牵引可以限制颈椎的活动,减少受压脊髓和神经根反复摩擦等不良刺激,有助于脊髓神经根、肌肉等组织水肿和炎症的消退,使颈椎管纵径拉长,有助于促进脊髓的生长,椎管容积相对增加,与此同时,颈椎牵引还可增大椎间隙和椎间孔减轻解除神经根受到的压迫和刺激[11]。此外,联合针刺经络腧穴则能激发经气,达到疏通经络、活血止痛、温阳益气的功效,对颈椎病引起的颈部酸痛、僵硬症状有良好的改善作用。

综上,颈椎牵引联合针灸治疗椎动脉型颈椎病可明显提高疾病治疗效果,改善血流状态,减轻神经损伤,提升患者的日常生活质量,对促进治疗后康复有重要作用,值得临床应用。

参考文献

[1]冯亮,秦美影,龙翔宇.理筋推拿联合益气活血汤对气虚血瘀型椎动脉型颈椎病患者的临床疗效[J].中成药,2022,44(10):3397-3400.

[2]白鹤.温针灸联合颌枕牵引治疗椎动脉型颈椎病肝肾不足证临床观察[J].山西中医,2021,37(7):33-34.

[3]中医康复临床实践指南·项痹(颈椎病)制定工作组,章薇,李金香,等.中医康复临床实践指南·项痹(颈椎病)[J].康复学报,2020,30(5):337-342.

[4]中国康复医学会颈椎病专业委员会,上海市社区卫生协会脊柱专业委员会.颈椎病牵引治疗专家共识[J].中国脊柱脊髓杂志,2020,30(12):1136-1143.

[5]程肖芳,曹雪梅,刘书田.内热针对椎动脉型颈椎病患者改良ESCV评分及血流动力学的影响[J].针灸临床杂志,2017,33(3):34-36.

[6]周静,刘芳,周明超,等.一种新型日常生活活动能力量表与Barthel指数-5项在康复科中应用的特征比较[J].中国康复医学杂志,2021,36(12):1529-1534.

[7]宋志靖.颈椎病的中医药治疗与康复[M].广州:中山大学出版社,2016:237-238.

[8]柏杖勇,李文杰.脊椎牵引联合颈痛颗粒及针灸治疗神经根性颈椎病患者的疗效分析[J].实用临床医药杂志,2019,23(20):84-87.

[9]王艳俊,罗新明,王少展,等.化痰通络汤联合项七针治疗椎动脉型颈椎病的疗效及对血清SOD、NSE和椎-基底动脉血流动力学的影响[J].上海中医药大学学报,2019,33(1):42-4555.

[10]冯萧澈.中药联合针灸治疗椎动脉型颈椎病临床疗效观察[J].四川中医,2021,39(8):134-136.

[11]李明伟,李立国,余作.随症取特定穴针刺联合牵引治疗神经根型颈椎病疗效观察[J].辽宁中医杂志,2023,50(3):170-173.