肠息肉内镜下切除治疗后并发出血的相关危险因素分析论文

2024-01-06 10:41:28 来源: 作者:xieshijia

摘要:目的探讨肠息肉内镜下切除治疗后并发出血的相关危险因素,为减少治疗后并发出血提供理论依据。方法回顾性分析2020年1月至2022年1月沭阳仁慈医院收治的150例接受肠息肉内镜下切除术患者的临床资料,根据术后是否并发出血分为未并发出血组(100例)和并发出血组(50例)。对两组患者基本临床资料进行单因素分析,并将单因素分析中差异有统计学意义的变量纳入多因素Logistic回归分析,筛选出影响肠息肉内镜下切除术治疗后并发出血的危险因素。结果并发出血组患者年龄显著大于未并发出血组,高血压、冠心病、息肉>0.2 c

【摘要】目的探讨肠息肉内镜下切除治疗后并发出血的相关危险因素,为减少治疗后并发出血提供理论依据。方法回顾性分析2020年1月至2022年1月沭阳仁慈医院收治的150例接受肠息肉内镜下切除术患者的临床资料,根据术后是否并发出血分为未并发出血组(100例)和并发出血组(50例)。对两组患者基本临床资料进行单因素分析,并将单因素分析中差异有统计学意义的变量纳入多因素Logistic回归分析,筛选出影响肠息肉内镜下切除术治疗后并发出血的危险因素。结果并发出血组患者年龄显著大于未并发出血组,高血压、冠心病、息肉>0.2 cm、带蒂息肉、息肉位于直肠、腺瘤性息肉、内镜下黏膜切除术(EMR)切除、电凝、钛夹处理的患者占比均显著高于未并发出血组,血红蛋白下降值显著高于未并发出血组,血小板计数显著低于未并发出血组(均P<0.05);多因素分析结果显示,高血压(OR=6.062),冠心病(OR=4.968),息肉>2.0 cm(OR=2.111),电凝、钛夹处理创面(OR=4.884),血红蛋白下降(OR=10.687),血小板计数低(OR=3.086)均为肠息肉患者内镜治疗后并发出血的危险因素(均P<0.05)。结论高血压、冠心病、息肉>2.0 cm、电凝或钛夹处理创面、血红蛋白下降、血小板计数低均是导致患者接受肠息肉内镜下切除治疗后并发出血的危险因素,临床需做好基础疾病控制和针对性防控措施,结合患者病情制定科学的治疗方案,降低术后出血风险,提高手术疗效,改善患者预后。

【关键词】肠息肉;内镜下切除术;术后出血;危险因素

肠息肉是指肠黏膜表面突出的异常生长的组织,在未确定病理诊断前均称之为息肉,多发于结肠和直肠。若患者肠息肉较小,且无恶变倾向,一般不需要进行特殊治疗,日常保持清淡饮食,避免食用辛辣刺激食物即可,若患者肠息肉数量较多,体积较大,且有恶变倾向,则需采取手术进行治疗。随着消化内镜技术的不断发展,目前临床多采用内镜下切除治疗肠息肉,该手术方式创伤小,操作简单,但作为一种创伤性手术,存在出血、穿孔和感染等风险[1]。出血是肠息肉切除术围术期间常见并发症,虽然致死风险极低,但是会加重患者病情,增加机体痛感和心理压力,影响术后恢复[2]。因此,临床治疗需做好肠息肉患者术后出血的防控措施,降低其术后出血发生风险,提高手术疗效,改善预后。基于此,本研究旨在探讨肠息肉内镜下切除治疗后并发出血的相关危险因素,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料回顾性分析2020年1月至2022年1月沭阳仁慈医院收治的150例接受肠息肉内镜下切除术患者的临床资料。纳入标准:①符合《现代肛肠病诊断与治疗》[3]中肠息肉诊断标准者;②接受内镜下肠息肉切除治疗者;③术前已经停止抗凝治疗,且停药时间超过1周者;④非炎症性肠病者。排除标准:①伴有严重腹痛、腹胀、恶心等腹部症状者;②处于妊娠、哺乳等特殊生理阶段者;③合并严重心肝肾功能不全、感染性疾病等患者。根据术后是否并发出血分为未并发出血组(100例)和并发出血组(50例),出血诊断标准:术后出现血便,且颜色呈现鲜红或暗红色。本次研究经沭阳仁慈医院医学伦理委员会批准实施。

1.2研究方法和观察指标①统计患者临床资料。统计两组肠息肉内镜下切除治疗患者基本临床资料,包括性别,年龄,是否有高血压、糖尿病、冠心病等基础疾病,是否吸烟、饮酒,息肉数量、大小、带蒂情况、位置、病理类型、切除方式、创面处理方式,血红蛋白下降值、血小板计数、总胆红素水平。其中,手术方式是通过使用电子结肠镜(奥林巴斯医疗株式会社,国食药监械(进)字2014第3220971号,型号:PCF-H290L)观察息肉并根据息肉的性质所选择,包括内镜下黏膜切除术(EMR)、内镜下黏膜剥除术(ESD)、活检钳钳取息肉;于术前采集两组患者5 mL静脉血,离心取上血清(3 000 r/min,15 min),利用全自动血细胞分析仪(深圳市帝迈生物技术有限公司,粤械注准20172220016,型号:D2-CRP)检测血红蛋白、血小板计数,利用全自动生化分析仪(迪瑞医疗科技股份有限公司,吉械注准20192220224,型号:CS-1200)检测总胆红素水平;于术后使用全自动血细胞分析仪检测血红蛋白(采血与离心方式同术前),并计算血红蛋白下降值。②对两组患者基本临床资料进行单因素分析,并将单因素分析中差异有统计学意义的变量纳入多因素Logistic回归分析,筛选出影响肠息肉内镜下切除术治疗后并发出血的危险因素。

1.3统计学方法采用SPSS 25.0统计学软件分析数据,计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验;计量资料经S-W法检验证实符合正态分布,以(x±s)表示,采用t检验;危险因素采用多因素Logistic回归分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

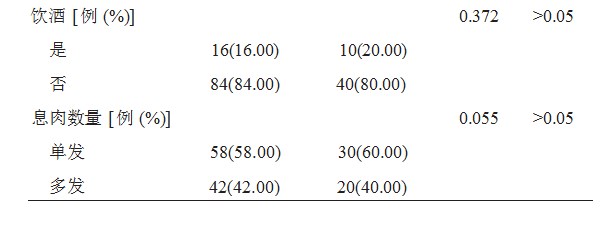

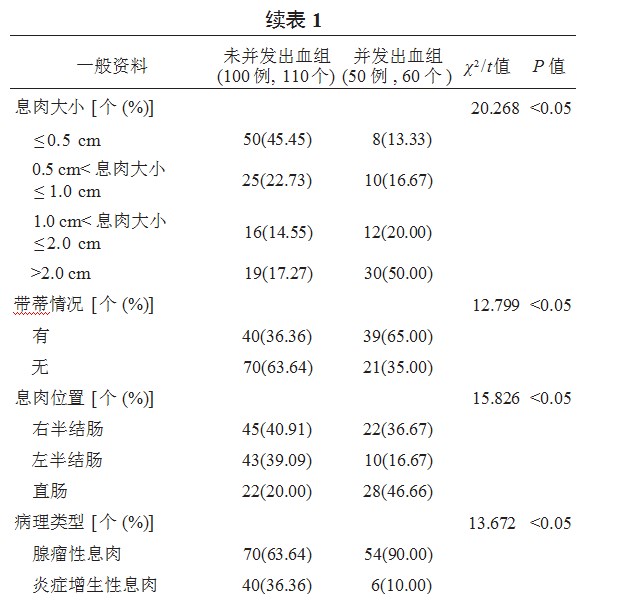

2.1肠息肉患者内镜下切除治疗后并发出血的单因素分析未并发出血组息肉数量共计110个,并发出血组息肉数量共计60个。并发出血组年龄显著大于未并发出血组,高血压、冠心病、息肉大小>0.2 cm、带蒂息肉、息肉位于直肠、腺瘤性息肉、EMR切除、电凝或钛夹处理的患者占比均显著高于未并发出血组,血红蛋白下降值显著高于未并发出血组,血小板计数显著低于未并发出血组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。两组患者性别、合并糖尿病、是否吸烟、是否饮酒、息肉数量及总胆红素水平比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),见表1。

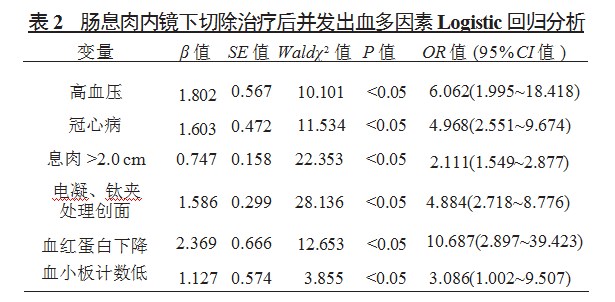

2.2肠息肉内镜下切除治疗后并发出血的多因素Logistic回归分析以患者治疗后是否出现并发出血作为因变量,将单因素分析中差异有统计学意义的因素作为自变量,纳入多因素Logistic回归分析,结果显示有高血压(OR=6.062)、有冠心病(OR=4.968)、息肉>2.0 cm(OR=2.111)、电凝或钛夹处理创面(OR=4.884)、血红蛋白下降(OR=10.687)、血小板计数低(OR=3.086)均为肠息肉患者内镜治疗后出现并发出血的危险因素,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

3讨论

肠息肉是肠黏膜表面突出的异常生长的组织,是由于人体先天遗传易感病态因素,在后天的情绪、饮食、炎症、感染、免疫能力下降等因素诱发下形成的。目前临床对于肠息肉治疗大部分选择在内镜下进行息肉切除手术,可有效控制疾病发展,降低癌变概率。手术中出血和术后迟发出血是内镜下手术治疗常见并发症,其中,术中出血可以通过内窥镜完成止血或转至外科进行针对性止血手术,存在可控性,但是,术后出血却常常难以预料,其非可控性很可能延误患者治疗,严重者还会因此诱发失血性休克,甚至造成死亡[4-5]。目前临床关于肠镜下肠息肉切除术后出血的发生率有不同的文献报道,有研究表示,肠镜下肠息肉患者切除术后并发出血概率达到7%[6]。因此及时发现患者肠息肉内镜下手术后出血的危险因素,尽早进行干预治疗,可以降低患者术后出血风险,提高手术疗效,改善预后。

研究中多因素Logistics回归模型分析结果显示,有高血压、有冠心病、息肉>2.0 cm、电凝或钛夹处理创面、血红蛋白下降、血小板计数低均为肠息肉患者内镜治疗后并发出血的危险因素。高血压患者术后有较高出血风险,原因是高血压患者存在血管内皮细胞功能障碍,会严重影响血管的收缩和舒张功能,加上动脉粥样硬化的影响,血管弹性进一步减弱,同时血压波动大,血流动力学不稳定,容易造成切除部位血管破裂出血[7-8]。冠心病患者可能出现并发出血的原因是患者通常使用抗凝药物治疗,而长期使用抗凝药物会导致凝血因子调节紊乱,出现不同程度的凝血功能障碍,增加出血风险[9]。部分研究发现,结肠息肉体积偏大,提示息肉内血供丰富,术中病灶周围肠黏膜损伤程度较大且术后恢复时间长,进而增加术后出血风险[10]。息肉>2.0 cm为肠息肉患者内镜治疗后出现并发出血的危险因素,推测其原因可能是息肉越大,手术创面越大,更有可能暴露基底血管,严重时甚至累及动脉,引发反复出血。关于创面处理方面,电凝处理时过高的电凝功率和较长的电凝时间导致组织灼烧和出血;钛夹处理过程中,若错误的夹取位置和夹取过紧或者过松,也可造成组织损伤和出血。有研究发现,尼龙绳套扎与金属钛夹联合应用可以有效实现止血的效果,该方法主要在创面边缘锚定金属夹,经内镜治疗钳道置入尼龙绳,将金属止血夹收入尼龙绳内,收拢尼龙绳封闭创面,以此达到压迫止血目的[11]。血小板能够聚集形成止血物,释放血栓收缩蛋白促进血块收缩,加速凝血过程,而血小板计数减少会提高毛细血管的脆性,增加血管断裂的风险,从而导致出血,因此血小板计数低也会增加肠息肉患者内镜治疗后并发出血的风险。当肠息肉患者内镜治疗出血时,组织液会渗入血管内进行血容量补充,可见血红蛋白水平有明显下降,因此血红蛋白水平用于预估患者术中出血有极大应用价值[12]。而术中出血量大一定程度上反映了患者术中损伤较重,影响患者术后恢复质量,增加术后出血风险。选择EMR、ESD等手术所致出血率较活检钳除术高,究其原因在于,EMR是采用高频电刀对黏膜层的局部病变进行整块切除,ESD是在EMR基础之上通过黏膜剥离切除息肉的治疗方式,这两种方式不仅有较大操作难度,所形成的手术创面和治疗时间也随之增大和延长,加上术中频繁刺激血管,均会导致迟发性出血风险增加[13]。因此对于肠息肉内镜下切除治疗患者,术前应对合并高血压、冠心病患者进行评估,在围手术期加大对其血压、凝血功能、血常规指标的监测力度,合理确定抗凝药物的使用时机,并将其生理指标控制在适当水平,针对其病情与术者的操作水平选择合理的手术方式和创面处理方式,制定预防出血的措施,在手术过程中应保持高度警惕,避免操作损伤周围组织,减少术中出血量,最大程度降低患者术后出血风险。

综上,有高血压、有冠心病、息肉>2.0 cm、电凝处理创面、钛夹处理创面、血红蛋白下降、血小板计数低均是导致患者行肠息肉内镜下切除治疗后并发出血的危险因素,故临床需做好患者基础疾病的控制并采取针对性防控措施,结合患者病情制定科学的治疗方案,改善患者预后。

参考文献

[1]罗哲,浦江,王晓辉,等.结直肠息肉内镜下黏膜切除术后迟发出血的临床特征及危险因素分析[J].解放军医学杂志,2019,44(9):769-773.

[2]周雷,陶俊.结直肠息肉内镜下黏膜切除术后迟发性出血危险因素分析[J].安徽医药,2022,26(12):2485-2488.

[3]杨涌.现代肛肠病诊断与治疗[M].武汉:湖北科学技术出版社,2018:174.

[4]TAGAWA T,YAMADA M,MINAGAWA T,et al.Endoscopic characteristics influencing postpolypectomy bleeding in 1 147 consecutive pedunculated colonic polyps:a multicenter retrospective study[J].Gastrointest Endosc,2021,94(4):803-811.

[5]万亚玲,张虹,彭淑莉.内镜黏膜切除术治疗结直肠息肉疗效观察及术后迟发性出血的相关危险因素分析[J].解放军医药杂志,2022,34(4):55-57,87.

[6]METZ A J,BOURKE M J,MOSS A,et al.Factors that predict bleeding following endoscopic mucosal resection of large colonic lesions[J].Endoscopy,2011,43(6):506-511.

[7]李永超,郑德权,胡晓霞,等.结肠息肉内镜下黏膜切除术后迟发性出血的危险因素分析[J].中国内镜杂志,2020,26(3):57-61.

[8]高明军,杨斌,杨传春,等.结肠息肉内镜切除术后并发消化道出血的危险因素分析与预测模型建立[J].现代医学,2020,48(1):97-102.

[9]林显艺,陈伶君,张恒,等.结肠息肉切除术后迟发性出血的危险因素[J].中山大学学报(医学科学版),2019,40(5):788-795.

[10]陈沅然,罗国彪,黎铭恩,等.大肠息肉内镜下切除术后迟发性出血的危险因素分析[J].胃肠病学和肝病学杂志,2019,28(12):1394-1396.

[11]万成乐,金雷,杨剑,等.钛夹、尼龙绳预处理的内镜下高频电切除治疗大肠巨大粗蒂息肉的并发症对比观察[J].内蒙古医科大学学报,2021,43(3):262-265.

[12]刘涛,华传曾,胡文海,等.预防性止血夹预防胃息肉切除术后迟发性出血的效果[J].中国医药导报,2021,18(1):87-91.

[13]MAM X,BOURKE M J.Complications of endoscopic polypectomy,endoscopic mucosal resection and endoscopic submucosal dissection in the colon[J].Best Pract Res ClinGastroenterol,2016,30(5):749-767.