白蛋白联合蓝光照射治疗新生儿病理性黄疸对患儿预后的影响论文

2024-01-02 09:53:32 来源: 作者:xieshijia

摘要:目的探讨白蛋白联合蓝光照射对新生儿病理性黄疸患儿血清α-谷胱甘肽-S-转移酶(α-GST)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)、游离脂肪酸(FFA)、碱性磷酸酶(AKP)及炎症因子水平的影响。方法选取2019年10月至2023年1月苏州大学附属第二医院诊治的70例新生儿病理性黄疸患儿,以随机数字表法分为对照组(35例,接受蓝光照射治疗)和观察组(35例,对照组的基础上联合注射白蛋白治疗),均连续治疗7 d。比较两组患儿治疗后黄疸消退时间、胆红素下降幅度,治疗前后血清α-GST、CK-MB、FFA、AKP、炎症因

【摘要】目的探讨白蛋白联合蓝光照射对新生儿病理性黄疸患儿血清α-谷胱甘肽-S-转移酶(α-GST)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)、游离脂肪酸(FFA)、碱性磷酸酶(AKP)及炎症因子水平的影响。方法选取2019年10月至2023年1月苏州大学附属第二医院诊治的70例新生儿病理性黄疸患儿,以随机数字表法分为对照组(35例,接受蓝光照射治疗)和观察组(35例,对照组的基础上联合注射白蛋白治疗),均连续治疗7 d。比较两组患儿治疗后黄疸消退时间、胆红素下降幅度,治疗前后血清α-GST、CK-MB、FFA、AKP、炎症因子和肾功能指标水平,以及治疗期间不良反应发生情况。结果与对照组比,观察组患儿黄疸消退时间更短,胆红素下降幅度更大;与治疗前比,治疗后两组患儿血清α-GST、CK-MB、FFA、AKP及血清降钙素原(PCT)、超敏-C反应蛋白(hs-CRP)、半胱氨酸蛋白酶抑制剂C(CysC)水平均降低,且观察组低于对照组;治疗期间观察组患儿不良反应总发生率低于对照组(均P<0.05)。结论使用白蛋白联合蓝光照射治疗新生儿病理性黄疸,有助于加快患儿黄疸消退,降低胆红素水平,减轻对心肌细胞及肝、肾功能的损伤,且可抑制炎症反应,具有较高的安全性。

【关键词】病理性黄疸;白蛋白;蓝光照射;炎症反应;心肌酶细胞;肝功能;肾功能

新生儿黄疸是指血清中胆红素水平过高导致患儿皮肤表面出现黄染现象,新生儿黄疸通常分为生理性与病理性。而病理性黄疸可能与血管外溶血、感染、血红蛋白病等有关,其严重程度较高,主要出现在患儿面部、躯干、四肢等部位,同时还可能伴有呼吸困难、精神萎靡等症状,若治疗不及时,很可能会引起胆红素脑病,影响患儿正常的生长发育。目前蓝光照射疗法是临床常用治疗病理性黄疸的有效手段,其可降低血清中游离的胆红素;但对于病情严重者,由于其体内脂溶性胆红素稳定性较差、易再次转化成水溶性胆红素,因此会明显延长治疗周期,整体治疗效果不佳[1]。白蛋白治疗新生儿病理性黄疸是一种新型治疗手段,白蛋白可以与血清中游离的胆红素结合成大分子,使其不容易通过血脑屏障,在一定程度上可降低患儿体内胆红素水平,且与蓝光照射联合使用,效果更加理想[2]。基于此,本研究旨在探讨白蛋白联合蓝光照射对新生儿病理性黄疸患儿预后的影响,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料选取2019年10月至2023年1月苏州大学附属第二医院诊治的70例新生儿病理性黄疸患儿,以随机数字表法分为对照组(35例)和观察组(35例)。对照组中男、女患儿分别为17、18例;日龄13~20 d,平均(16.32±0.36)d。观察组中男、女患儿分别为16、19例;日龄13~20 d,平均(16.28±0.40)d。两组患儿一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间具有可比性。纳入标准:符合《新生儿黄疸诊疗原则的专家共识》[3]中的相关诊断标准者;肝、肾功能正常者;对蓝光照射、白蛋白治疗无禁忌证者。排除标准:早产者;合并先天性器质性病变者;合并溶血性贫血者等。本次研究方案已通过院内医学伦理委员会批准,且患儿法定监护人已签署知情同意书。

1.2治疗方法两组患儿均于入院后实施保暖、营养支持、补液及电解质平衡等治疗,在此基础上对照组患儿使用新生儿黄疸治疗仪(苏州贝茵医疗器械有限公司,型号:BBP-3000B)对患儿进行照射,保护患儿眼睛及会阴部位,设置蓝光箱内温度27℃,照射温度30℃,波长415~480 nm,灯管与床面的距离维持在38~42 cm,每天照射8~12 h,同时给予心电监护。观察组患儿在对照组的基础上增加白蛋白静脉注射治疗,将1.0 g/kg体质量人血白蛋白(深圳市卫光生物制品股份有限公司,国药准字S20043001,规格:12.5 g/瓶)与15~20 mL 10%葡萄糖注射液充分混合之后,进行静脉滴注,1次/d。两组患儿均连续治疗7 d,治疗过程中积极预防患儿出现缺氧、感染、出血等情况。

1.3观察指标①黄疸消退时间、胆红素下降幅度。胆红素下降幅度=治疗前胆红素水平-治疗7 d后胆红素水平。②心肌酶指标。采集两组患儿治疗前后清晨空腹静脉血3 mL,经离心(转速3 500 r/min,时间10 min)取血清,使用全自动生化分析仪(山东科立森生物股份有限公司,型号:KS-480)检测患儿血清α-谷胱甘肽-S-转移酶(α-GST)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)、游离脂肪酸(FFA)、碱性磷酸酶(AKP)水平。③炎症因子和肾功能指标。血样采集及血清制备方法同②,使用酶联免疫吸附法检测两组患儿治疗前后血清降钙素原(PCT)、超敏-C反应蛋白(hs-CRP)、半胱氨酸蛋白酶抑制剂C(CysC)水平。④不良反应。观察并记录两组患儿治疗期间皮疹、发热、腹泻等发生情况。

1.4统计学方法采用SPSS 20.0统计学软件进行数据分析,计量资料符合正态分布且方差齐,以(x±s)表示,行t检验;计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2结果

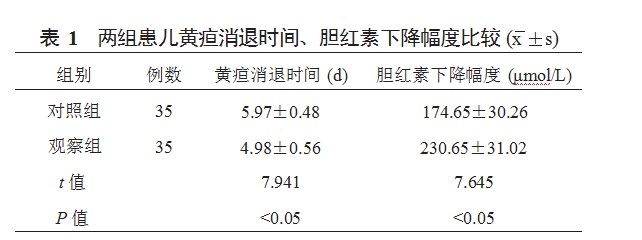

2.1两组患儿黄疸消退时间、胆红素下降幅度比较与对照组比,观察组患儿黄疸消退时间更短,胆红素下降幅度更大,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

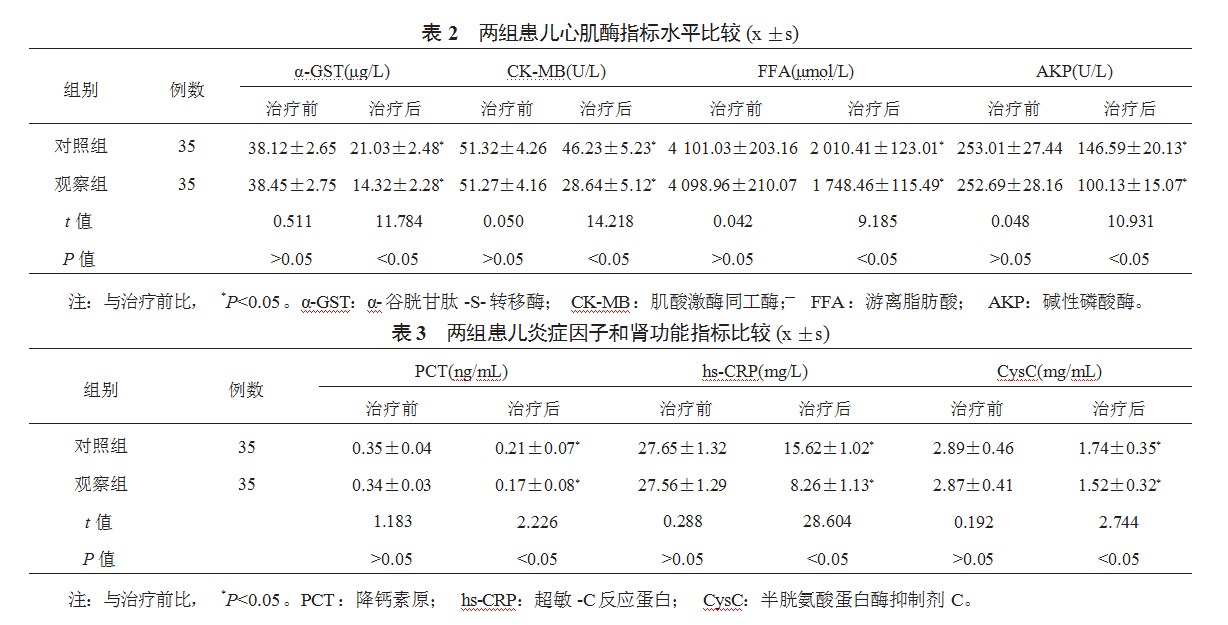

2.2两组患儿心肌酶指标水平比较与治疗前比,治疗后两组患儿血清α-GST、CK-MB、FFA、AKP水平均降低,且观察组低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

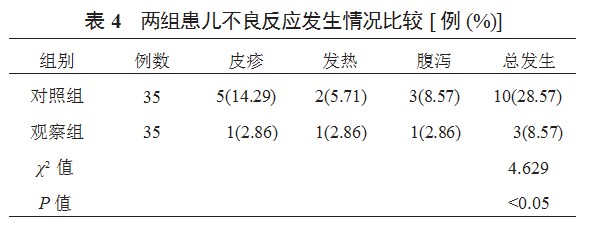

2.3两组患儿炎症因子和肾功能指标水平比较与治疗前比,治疗后两组患儿血清PCT、hs-CRP、CysC水平均降低,且观察组低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

2.4两组患儿不良反应发生情况比较与对照组比,观察组患儿不良反应总发生率更低,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

3讨论

新生儿病理性黄疸是新生儿常见疾病,主要是因为患儿发生胆红素异常代谢,且随着病情进展,还会损伤患儿神经系统,对患儿身心健康产生较大影响。蓝光照射是一种临床常见的治疗方法,可通过光疗改变患儿体内胆红素构型,将患儿体内的胆红素从脂溶性转化为水溶性,降低患儿血清胆红素的水平,但有临床研究发现,经蓝光照射后的水溶性胆红素结构不稳定,容易再次转变为脂溶性胆红素,因此治疗效果不佳[4]。

血液中胆红素主要来源于血红蛋白和肠肝循环,而由于新生儿排泄能力较差,且红细胞寿命较短,血红蛋白来源会减少,增加胆红素的肠肝循环量,进而导致血清胆红素水平升高,引发黄疸。静脉滴注白蛋白的治疗方法可以提高胆红素与白蛋白的结合概率,提升水溶性胆红素的水平,同时还可以抑制水溶性胆红素向脂溶性胆红素的转化,有助于减少患儿体内未结合的胆红素含量,减轻患儿临床症状,缩短黄疸消失时间[5]。黄疸患儿随着病情进展也会损伤心、肝、肾等多种器官,其中心肌细胞膜在发生黄疸后会遭到破坏,造成心肌细胞功能异常,增强通透性,促使心肌酶活性升高,使CK-MB、FFA、AKP等心肌酶指标水平异常升高[6];此外,α-GST是一种检测病理性黄疸患儿是否发生肝细胞损害的检测指标,可快速反映患儿肝细胞损害程度,与疾病严重程度成正比[7]。白蛋白是血液中蛋白的重要成分,是一种胶质物,可以发挥稳定血浆胶体渗透压的作用,维持血液在血管内部的稳定性。白蛋白有助于促进白蛋白和胆红素的结合,增加患儿的脑血流量和心排量,减轻对肝细胞的损害,降低血清α-GST、FFA、AKP水平[8];同时白蛋白可促进胆红素的清除,有效抑制胆红素在肝肠系统中的循环,也有助于减轻胆红素对肝细胞、心肌细胞的损伤程度[9]。本研究结果显示,与对照组比,观察组患儿黄疸消退时间缩短,胆红素下降幅度升高,血清α-GST、CK-MB、FFA、AKP水平均降低,表明新生儿病理性黄疸患儿使用白蛋白联合蓝光照射治疗,有助于快速促进黄疸消退,降低胆红素水平,改善心肌受损与肝功能损伤,可促使病情转归。

新生儿免疫力低下,而病理性黄疸患儿体内高浓度未结合胆红素不具备抗氧化能力,且还具有细胞毒性,进入细胞后会加重患儿机体炎症反应,严重时会对患儿肾功能造成损伤,使血清PCT、hs-CRP等炎症因子及血清CysC肾功能指标水平异常升高[10]。白蛋白可保护机体免受游离的未结合胆红素对肾功能的损伤;同时白蛋白可增强患儿抵抗力和抗感染能力,且具有较好的结合胆红素的能力,有助于清除活性氧,减轻机体炎症反应[11]。临床实际工作中发现,单纯的蓝光照射治疗会增加患儿腹泻、发热等不良反应的发生风险,而白蛋白联合蓝光照射治疗,可对疾病控制起到协同作用,提高患儿结肠和直肠的神经兴奋性,加速胃肠道蠕动,减少腹泻、发热等发生,降低不良反应发生率[12]。本研究结果显示,治疗后观察组患儿血清PCT、hs-CRP、CysC水平及治疗期间不良反应总发生率均低于对照组,表明新生儿病理性黄疸患儿使用白蛋白联合蓝光照射有助于减轻对机体肾功能造成的损伤,抑制炎症反应,且具有较高的安全性。

综上,使用白蛋白联合蓝光照射治疗新生儿病理性黄疸,有助于加快患儿黄疸消失时间,降低胆红素水平,减轻对心肌细胞及肝、肾功能的损伤,抑制炎症反应,且安全性较高,值得临床应用推广。

参考文献

[1]薛志华.白蛋白注射液结合蓝光照射治疗新生儿黄疸的效果观察[J].川北医学院学报,2020,35(5):837-840,852.

[2]王敏娜,陈棉.人血白蛋白对新生儿高胆红素血症、低蛋白血症心功能状况及预后的影响[J].中国妇幼保健,2020,35(10):1849-1851.

[3]《中华儿科杂志》编辑委员会,中华医学会儿科学分会新生儿学组.新生儿黄疸诊疗原则的专家共识[J].中华儿科杂志,2010,48(9):685-686.

[4]徐梅佳,刘英丽,董焱,等.茵栀黄颗粒联合蓝光治疗新生儿病理性黄疸的疗效及对患儿心肌酶谱的影响[J].现代生物医学进展,2018,18(21):4046-4050.

[5]周素香,刘晓会,张艳翠,等.人血白蛋白联合布拉氏酵母菌对重度病理性黄疸新生儿免疫功能及氧化应激反应的影响[J].现代中西医结合杂志,2022,31(2):257-260.

[6]武兰,王彤彤.蓝光联合支持治疗对新生儿病理性黄疸患儿血清心肌酶、C-反应蛋白及α-谷胱甘肽-s-转移酶水平的影响[J].中国妇幼保健,2019,34(3):563-565.

[7]郑静,郑盛华,应雪娜.病理性黄疸患儿治疗前血清转铁蛋白、α-谷胱甘肽-s-转移酶表达与蓝光间歇治疗效果的相关性[J].中国卫生检验杂志,2022,32(3):345-349.

[8]邵志英,朱敏蓉,周煜宗.白蛋白联合蓝光照射治疗足月新生儿黄疸的临床疗效及对血清胆红素的影响[J].医学综述,2018,24(17):3507-3510,3515.

[9]蔡婷婷,江小龙,朱良梅.不同方法治疗新生儿病理性黄疸的疗效及对患儿T淋巴细胞亚群、超敏-C反应蛋白和前白蛋白的影响[J].解放军预防医学杂志,2019,37(4):132-133.

[10]杜喜维,杨瑞霞,晋亚楠,等.白蛋白静脉滴注联合茵栀黄颗粒治疗新生儿黄疸血清AKP、TBA、FFA、γ-GT、HS-CRP的影响[J].现代生物医学进展,2020,20(11):2152-2155.

[11]尹文文,陈仿群,汪佳伟.蓝光联合支持治疗方案治疗新生儿病理性黄疸的临床疗效及对相关指标的影响[J].中国妇幼保健,2020,35(17):3228-3231.

[12]陈海云,崔华英,陈博文.间歇蓝光照射联合静脉滴注白蛋白治疗新生儿病理性黄疸患儿的临床疗效[J/CD].中华妇幼临床医学杂志(电子版),2019,15(5):579-584.