中医手法复位联合经皮微创椎弓根钉内固定治疗无神经症状胸腰椎骨折的临床效果分析论文

2023-12-19 15:27:33 来源: 作者:hemenglin

摘要:目的 探究中医手法复位联合经皮微创椎弓根钉内固定治疗无神经症状胸腰椎骨折的临床疗效及对患者视觉模拟疼痛量表 (VAS )与 Oswestry 功能障碍指数问卷(ODI )评分

【摘要】目的 探究中医手法复位联合经皮微创椎弓根钉内固定治疗无神经症状胸腰椎骨折的临床疗效及对患者视觉模拟疼痛量表 (VAS )与 Oswestry 功能障碍指数问卷(ODI )评分、骨代谢指标的影响。方法 选取茂名市中医院 2020 年 1 月至 2022 年 1 月收治的 60 例无神经症状胸腰椎骨折患者, 依照随机数字表法分为对照组(30 例, 中医手法复位联合开放椎弓根钉内固定手术)和观察组(30 例, 中医手法复位联合经皮微创椎弓根钉内固定手术),均于术后随访 12 个月。比较两组患者手术情况,术前( T0 )、术后 24 h(T1 )、术 后 6 个月( T2 )和术后 12 个月( T3 )VAS 与 ODI 评分、骨代谢指标及伤椎矢状位后凸 Cobb 角和椎体前缘高度百分比, 以及随访期间并 发症发生情况。结果 观察组患者手术、住院及术后初次下床时间均显著短于对照组, 术中出血量显著少于对照组;与 T0 时比, 两组患 者 T1~T3 时 VAS 、ODI 评分均显著降低,且观察组显著低于对照组;血清骨碱性磷酸酶(BALP )、骨钙素(OC )、骨保护素(OPG ) 水平均显著升高,且观察组显著高于对照组;伤椎矢状位后凸 Cobb 角均显著缩小,且观察组显著小于对照组;椎体前缘高度百分比均 显著升高,且观察组显著高于对照组(均 P<0.05 );两组患者术后并发症总发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05 )。 结论 中医手 法复位联合经皮微创椎弓根钉内固定治疗无神经症状胸腰椎骨折患者可减轻手术创伤,促进骨折愈合,有效改善胸腰椎功能,且安全性 良好。

【关键词】无神经症状胸腰椎骨折,中医手法复位,经皮微创椎弓根钉内固定术,开放椎弓根钉内固定,骨代谢

胸腰椎骨折是指外力对胸腰椎骨质造成连续性破坏, 常见的病因是高能量创伤,如机动车碰撞和跌倒、高处坠 落伤等,可导致患者出现慢性疼痛、活动受限等情况。临 床常使用复位内固定手术治疗胸腰椎骨折,但传统开放椎 弓根钉内固定术创伤大,患者术后恢复较慢,安全性较 低。经皮微创椎弓根钉内固定作为一种微创手术,对患 者创伤相对较小,可有效减少对椎旁神经的损伤,有利于 患者术后恢复,但其在治疗胸腰椎骨折过程中,存在术中 撑开复位骨折效果有限的不足 [1] 。中医手法复位是通过牵 引、按压、震颤等手法将畸形椎体复平,可有效增加前纵 韧带和椎间盘前部纤维环张力,改善骨折处畸形,从而弥 补单独手术复位的不足 [2] 。本研究旨在探讨中医手法复位 联合经皮微创椎弓根钉内固定治疗无神经症状的胸腰椎骨 折的临床疗效对患者骨代谢指标的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取 2020 年 1 月至 2022 年 1 月于茂名 市中医院进行治疗的 60 例无神经症状胸腰椎骨折患者, 以随机数字表法分为两组。对照组(30 例)中男、女患者分别为 21、9 例;年龄 31~50 岁,平均(41.05±7.13 ) 岁;病程 3 h~6 d,平均(3.78±0.89 )d。观察组(30 例)中男、女患者分别为 20、10 例;年龄 30~50 岁,平 均(40.78±7.02 )岁;病程 2 h~7 d,平均(4.02±0.94 )d。 两组患者性别、年龄、病程经比较,差异无统计学意义 (P>0.05),组间可比。纳入标准:①符合西医《骨折鉴别 诊断学》 [3] 、中医《骨伤科专病中医临床诊治(第 3 版) (精)》[4] 中胸腰椎骨折诊断标准者;②胸腰椎损伤分类及 损伤程度评分系统(TLICS)[5] 评分≥4 分者;③患椎椎弓 无明显损坏及神经压迫者;④无器官或其他严重外伤者。 排除标准:①合并骨质疏松者;②脊柱先天畸形者;③伴 有凝血功能障碍者等。本研究经茂名市中医院医学伦理委 员会批准通过,且所有患者及家属均已签署知情同意书。

1.2手术方法 两组患者实行全身麻醉后均采用中医手 法复位,使用高频源移动式 C 形臂 X 射线机(上海百腾 医疗装备实业有限公司,沪械注准 20172060334.型号: BG9000)透视定位伤椎位置并进行标记,抓住患者双腋 窝及脚踝进行过伸牵引对抗。助理将左手掌根部位放于患 者伤椎棘突隆起处,右手掌叠压于左手手背上,伸直双肘关节,轻微倾斜上半身,以适当力度的震颤手法按压复 位,以高频源移动式 C 形臂 X 射线机透视见椎前缘高度 不再变化或相邻椎间隙有增宽趋势时停止复位。

对照组患者行开放椎弓根钉内固定手术:中医手法复 位后,在患者脊柱正后方作切口,逐层切开后充分暴露骨 折椎体, 经高频源移动式 C 形臂 X 射线机透视, 将椎弓根 螺钉置入损伤椎体上下椎体内,安装连接杆复位,拧紧螺 帽,使用生理盐水冲洗创口,放置负压引流管,进行逐层 缝合。观察组患者行经皮微创椎弓根钉内固定手术:中医 手法复位后, 在高频源移动式 C 形臂 X 射线机动态监视下 于皮肤标记区向外旁开约 1.0 cm处穿刺进针, 当穿刺深度 到达椎体后缘时,取出穿刺锥内芯,置入导针后拔除穿刺 锥,于导针根部皮肤作 1.5~2.0 cm纵行切口,逐层切开后 进行扩张,保留最后一级扩张套筒作为软组织保护通道, 丝锥攻丝后在伤椎及上下椎体置入椎弓根螺钉,经高频源 移动式 C 形臂 X 射线机透视确认螺钉位置良好后, 沿钉尾 U 形槽经肌间穿入连接棒,锁紧伤椎下方椎体螺钉尾帽, 适当体外撑开复位伤椎后依次锁紧剩余螺钉尾帽,经高频 源移动式C 形臂X 射线机透视确认伤椎复位良好且椎弓根 钉棒位置满意后,使用生理盐水冲洗创口,放置引流管, 进行缝合。两组患者均术后随访 12 个月。

1.3观察指标 ①手术情况。记录两组患者手术时间、 术中出血量、住院时间及术后初次下床时间并进行对比。 ②视觉模拟疼痛量表(VAS)[6] 和 Oswestry 功能障碍指数 问卷(ODI)[7] 评分。比较两组患者术前(T0 )、术后 24 h (T1 )、术后 6 个月(T2 )和术后 12 个月(T3 )的 VAS 和 ODI 评分,其中 VAS 分值范围为 0~10 分,分数越高,疼 痛越剧烈;ODI 分值范围为 0~50 分,分数越高,功能恢复 情况越差。③骨代谢指标。于 T0、T1、T2、T3 时采集患者清 晨空腹静脉血 5 mL,离心取血清(3 000 r/min,15 min ), 以电化学发光免疫法检测骨碱性磷酸酶(BALP)、骨钙素 (OC)、骨保护素(OPG)水平。④伤椎矢状位后凸 Cobb 角和椎体前缘高度百分比。于 T0、T1、T2、T3 时借助两组患 者 X 线侧位片测量伤椎矢状位后凸 Cobb 角(伤椎上位椎 体上终板线垂直线和伤椎下位椎体下终板线垂直线的交 角)、伤椎前缘高度、伤椎上下位椎体前缘高度,并计算椎体前缘高度百分比 = 伤椎前缘高度 /[(伤椎上位椎体前 缘高度 + 伤椎下位椎体前缘高度)/2]× 100%。⑤并发症发 生情况。对比两组患者的术后肌肉损伤、切口感染、神经 血管损伤、腰背部僵硬等发生情况。

1.4统计学方法 采用 SPSS 21.0 统计学软件分析数据, 计数资料以 [ 例 (%)] 表示,采用 χ2 检验;计量资料经 S-W 法检验证实符合正态分布,以 (x ±s) 表示,采用t 检 验,多时间点计量资料比较,采用重复测量方差分析,两 两比较采用 SNK-q 检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

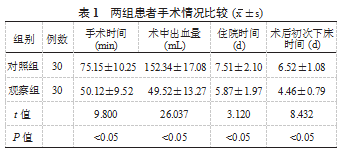

2.1两组患者手术情况比较 观察组患者手术、住院及 术后初次下床时间均显著短于对照组,术中出血量显著少 于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表 1.

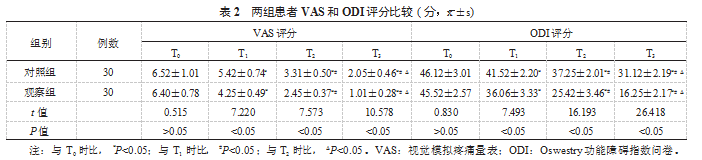

2.2两组患者 VAS和 ODI评分比较 与 T0 时比,两组 患者 T1~T3 时 VAS、ODI 评分均显著降低,且观察组显著 低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表 2.

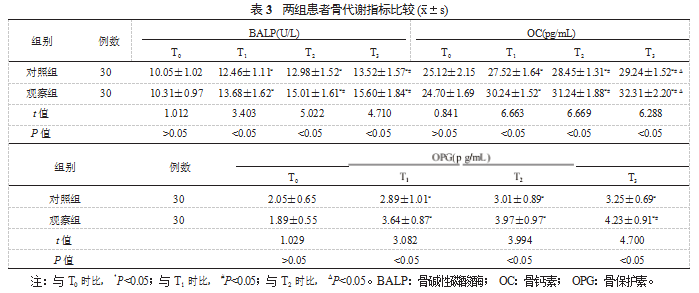

2.3两组患者骨代谢指标比较 与 T0 时比,两组患者 T1~T3 时血清 BALP、OC、OPG 水平均显著升高,且观察组 显著高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见 表 3.

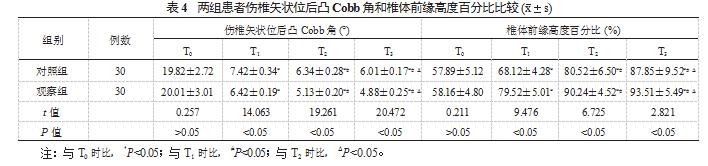

2.4两组患者伤椎矢状位后凸 Cobb角和椎体前缘高度 百分比比较 与 T0 时比,两组患者 T1~T3 时伤椎矢状位 后凸 Cobb 角均显著缩小,且观察组显著小于对照组;椎 体前缘高度百分比均显著升高,且观察组显著高于对照 组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表 4.

2.5两组患者并发症发生情况比较 对照组患者出现并 发症 5 例(肌肉损伤 2 例,切口感染 1 例,神经血管损 伤 1 例,腰背部僵硬 1 例),总发生率为 16.67%(5/30 );观察组患者出现并发症 3 例(肌肉损伤 1 例,切口感染 1 例,腰背部僵硬 1 例),总发生率为 10.00%(3/30),两 组患者术后并发症总发生率比较,差异无统计学意义 ( χ2=0.144.P>0.05 )。

3 讨论

胸腰椎骨折若治疗不及时会导致后凸畸形,患者会出 现长期腰背部疼痛,影响生活质量。目前,临床逐渐开始 使用手法复位治疗胸腰椎骨折患者,而手法复位是中医治 疗脊柱骨折的传统方法, 《世医得效方》中提到的“双踝 悬吊法”的复位方法; 《普济方》所述“凡腰骨损断,先 用门扇一片……”的非过伸复位法,均可适用于胸腰椎骨 折复位,且操作简单,复位效果明显 [8] 。开放椎弓根钉固 定手术是传统的治疗胸腰椎骨折的方法,手术时需剥离撑 开椎旁肌肉,扩大手术视野并暴露入钉点,但容易因牵扯 过度,造成神经损伤,安全性较低。经皮微创椎弓根钉内 固定手术不是直接剥离椎旁肌肉,而是经微小切口进行置 钉固定,可减轻手术创伤,安全性较高。但有研究发现, 单纯器械手术复位过程中椎弓根螺钉松动、退钉的情况时 有发生,而术前结合手法复位则可避免这种情况的出现, 减少椎弓根钉对钉道的应力和椎弓根钉本身的应力,进而 减少术后椎弓根钉松动、退钉、断钉的概率 [9] 。故而本研究采取中医手法复位联合不同手术的方式以观察其不同 效果。

本研究中,观察组患者手术、住院及术后初次下床 时间均显著短于对照组,术中出血量显著少于对照组;与 T0 时比, 两组患者 T1~T3 时 VAS、ODI 评分均显著降低, 且观察组显著低于对照组,提示采用中医手法复位联合经 皮微创椎弓根钉内固定术治疗无神经症状胸腰椎骨折可显 著手术缩短时间,减轻对患者的创伤,缓解疼痛,加快术 后愈合,改善远期腰椎功能。究其原因,经皮微创椎弓根 钉内固定术作为微创手术,术中视野清晰,对患者创伤较 小,而开放椎弓根钉内固定手术因手术期间需要长时间牵 拉肌肉,对软组织破坏较大,术中出血量较多,预后相对 不佳。

胸腰椎骨折后,椎体结构出现异常,增加了固定术置 钉的难度。本研究中, 与 T0 时比, 两组患者 T1~T3 时伤椎 矢状位后凸 Cobb 角均显著缩小,且观察组显著小于对照 组;椎体前缘高度百分比均显著升高,且观察组显著高于对 照组,提示采用中医手法复位联合经皮微创椎弓根钉内固 定术治疗无神经症状胸腰椎骨折可以有效复位骨折组织, 纠正畸形。中医手法复位可有效恢复椎体正常高度、脊柱 Cobb 角及结构, 降低手术风险;而相较于开放椎弓根钉固 定手术,经皮微创椎弓根钉内固定手术无需剥离大面积肌肉组织,且术中无需长时间牵拉肌肉,从而降低对患者的 损伤,更利于患者术后骨折端的恢复 [10]。

在骨折的愈合中,成骨细胞活力的增强与破骨细胞 活力的减弱有助于促使新骨生成,促进骨折愈合,而血清 BALP、OC、OPG 指标在成骨细胞活力增强中有着重要 作用 [11] 。本研究中,与 T0 时比,两组患者 T1~T3 时血清 BALP、OC、OPG 水平均显著升高, 且观察组显著高于对 照组,提示采用中医手法复位联合经皮微创椎弓根钉内固 定术治疗无神经症状胸腰椎骨折有利于改善患者骨代谢水 平,进而促进骨折愈合。究其原因可能在于,肌肉组织内 含有的激酶、胶质细胞有利于组织愈合,而相比于开放椎 弓根钉内固定手术,经皮微创椎弓根钉内固定术对椎旁肌 肉组织的牵拉及损伤较小,从而改善骨代谢指标,促进骨 折愈合。

综上,中医手法复位联合经皮微创椎弓根钉内固定治 疗无神经症状胸腰椎骨折患者可有效改善胸腰椎功能,可 减少手术创伤,促进骨折愈合,安全性良好。但本研究纳 入样本量较少,需进一步深入研究。

参考文献

[1] 余铖灏 , 成伟益 , 刘盾 , 等 . 经皮与开放椎弓根螺钉内固定术治 疗胸腰椎骨折疗效的 Meta 分析 [J]. 创伤外科杂志 , 2021. 23(8):609-620.

[2] 吴钒 , 肖耀广 , 吴恒 , 等 . 中医正骨联合椎体后凸成形术治疗骨质疏松性椎体压缩性骨折的临床研究 [J]. 中国中医骨伤科杂志 ,2018. 26(8): 30-33.

[3] 张英译 , 侯志勇 , 孙英彩 , 等 . 骨折鉴别诊断学 [M]. 北京 : 人民 卫生出版社 , 2018: 708.

[4] 林定坤 . 骨伤科专病中医临床诊治 ( 精 )[M]. 3 版 . 北京 : 人民卫 生出版社 , 2013: 220.

[5] 张志成 , 孙天胜 , 李放 , 等 . 胸腰椎损伤分类及损伤程度评分系 统的初步评估 [J]. 中国骨与关节损伤杂志 , 2009. 24(1): 18-21.

[6] 严广斌 . 视觉模拟评分法 [J/CD]. 中华关节外科杂志 ( 电子版 ),2014. 8(2): 273.

[7] 程继伟 , 王振林 , 刘伟 , 等 . Oswestry 功能障碍指数的改良及信 度和效度检验 [J]. 中国脊柱脊髓杂志 , 2017. 27(3): 235-241.

[8] 杨博元 , 马勇 , 苑文超 , 等 . 传统手法复位在不稳定型胸腰椎骨 折手术治疗中的应用 [J]. 中国中西医结合杂志 , 2019. 39(3): 374-376.

[9] 覃浩然 , 覃海飚 , 陈勇喜 , 等 . 经皮微创椎弓根螺钉内固定术治 疗胸腰椎跳跃式骨折的临床疗效 [J].实用医学杂志 , 2019. 35(8):1304-1309.

[10] 曲泊霖 , 王江波 , 曹剑 , 等 . 体位手法复位联合经皮置钉内固 定术治疗无神经症状胸腰椎骨折临床研究 [J]. 陕西医学杂志 ,2022. 51(7): 811-815.

[11] 侯江业 , 张宁 , 蔡飞 , 等 . 传统后正中入路椎旁肌间隙入路与微 创经皮入路治疗胸腰椎骨折的炎症反应及骨代谢观察 [J]. 河北 医学 , 2021. 27(6): 980-986.