跗骨窦微创切口与外侧L形切口入路钢板内固定术治疗跟骨骨折患者的效果比较论文

2023-10-26 16:04:35 来源: 作者:hemenglin

摘要:目的:比较跗骨窦微创切口与外侧 L 形切口入路内固定术治疗跟骨骨折患者的效果。方法: 回顾性分析 2016 年 10 月至 2020 年 3 月该院

【摘要】 目的:比较跗骨窦微创切口与外侧 L 形切口入路内固定术治疗跟骨骨折患者的效果。方法: 回顾性分析 2016 年 10 月至 2020 年 3 月该院收治的 72 例跟骨骨折患者的临床资料,根据手术入路方式不同将其分为观察组 37 例和对照组 35 例。观察组采用跗骨窦 微创切口入路钢板内固定术治疗,对照组采用外侧 L 形切口入路钢板内固定术治疗,比较两组治疗优良率、手术相关指标水平,术前、术 后随访 12 个月足踝功能指标 [ 跟骨 Bohler 角、Gissane 角、Maryland 足部评分系统评分、踝 - 后足功能评分系统(AOFAS) 评分 ] 水平, 以及术后 12 个月并发症发生率。 结果: 观察组治疗优良率为 86.49%(32/37),高于对照组的 65.71%(23/35),差异有统计学意义(P<0.05); 观察组术中出血量少于对照组,切口长度和骨折愈合时间均短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05); 术后, 两组 Bohler 角、Gissane 角均大于术前,但组间比较,差异无统计学意义(P>0.05) ;两组 Maryland 足部评分系统评分、AOFAS 评分均高于术前,且观察组高于 对照组, 差异有统计学意义(P<0.05); 观察组术后并发症发生率为 2.70%(1/37), 低于对照组的 22.86%(8/35), 差异有统计学意义 ( P<0.05)。 结论: 跗骨窦微创切口入路钢板内固定术治疗跟骨骨折患者可提高治疗优良率、Maryland 足部评分系统评分和 AOFAS 评分, 降低手术相关指标水平和术后并发症发生率,效果优于外侧 L 形切口入路钢板内固定术治疗。

【关键词】 跟骨骨折,跗骨窦微创切口,外侧 L 形切口,钢板内固定术,足踝功能,并发症

Comparison of effects of plate internal fixation through minimally invasive incision of tarsal sinus and L-shaped lateral tarsal sinus incision in treatment of calcaneal fractures

LI Bing

(Emergency Department of Xuchang Central Hospital Affiliated to Henan University of Science and Technology,

Xuchang 461000 Henan, China)

【 Abstract 】 Objective: To compare effects of plate internal fixation through minimally invasive incision of tarsal sinus and L-shaped lateral tarsal sinus incision in treatment of calcaneal fractures. Methods: The clinical data of 72 patients with calcaneal fractures admitted to this hospital from October 2016 to March 2020 were retrospectively analyzed. According to different surgical approaches, they were divided into observation group (37 cases) and control group (35 cases). The observation group was treated with plate internal fixation through the minimally invasive incision of tarsal sinus, while the control group was treated with plate internal fixation through the lateral L-shaped incision. The excellent and good rate of treatment, the levels of surgical related indexes, the levels of ankle function indexes [calcaneal Bohler angle, Gissane angle, Maryland foot scoring system score, ankle-hindfoot function scoring system (AOFAS) score] before and 12 months after the surgery, and the incidence of complications 12 months after the surgery were compared between the two groups. Results: The excellent and good rate of treatment in the observation group was 86.49% (32/37), which was higher than 65.71% (23/35) in the control group, and the difference was statistically significant (P<0.05). The intraoperative blood loss in the observation group was less than that in the control group, the incision length and the fracture healing time were shorter than those in the control group, and the differences were statistically significant (P<0.05). After the surgery, the Bohler angle and the Gissane angle of the two groups were larger than those before the surgery, but there were no significant differences between the two groups (P>0.05). The Maryland foot scoring system scores and the AOFAS scores of the two groups were higher than those before the surgery, those in the observation group were higher than those in the control group, and the differences were statistically significant (P<0.05). Further, the incidence of postoperative complications in the observation group was 2.70% (1/37), which was lower than 22.86% (8/35) in the control group, and the difference was statistically significant (P<0 .05). Conclusions: The plate internal fixation through minimally invasive incision of tarsal sinus in the treatment of calcaneal fractures can improve the excellent and good rate of treatment, the Maryland foot scoring system scores and the AOFAS scores, and reduce the levels of surgical related indicators and the incidence of postoperative complications. Moreover, it is superior to the plate internal fixation through the lateral L-shaped lateral tarsal sinus incision.

【Keywords】 Calcaneal fracture; Minimally invasive incision of tarsal sinus; L-shaped lateral incision; Plate internal fixation; Foot and ankle function; Complication

跟骨骨折在跗骨骨折中约占 60%,在全身骨 折中约占 2%,是较为常见的骨折类型,多因高空 坠落、交通事故导致足跟受外部暴力所致,受伤部 位多为距下关节面,常伴有软组织损伤 [1] 。恢复距 下关节面为主要治疗目的,常用手术方法为传统切 开复位内固定术, 其中外侧 L 形切口入路可充分显 露骨折部位,但手术切口大,对软组织损伤大,会 影响周围血供 [2]。跗骨窦微创切口入路钢板内固定 术切口小,出血量少,可有效避免大范围剥离软组 织,利于骨折愈合 [3] 。本文比较跗骨窦微创切口与 外侧 L 形切口入路钢板内固定术治疗跟骨骨折患者 的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析 2016 年 10 月至 2020 年 3 月该院收治的 72 例跟骨骨折患者的临床资 料。纳入标准:经 CT、X 线检查确诊为跟骨骨折; Sanders 分型为Ⅱ型;单侧骨折;无足部、腿部手 术史。排除标准:足跟部破溃、感染;足踝部其他 类型骨折或合并神经、肌腱损伤;下肢静脉曲张; 病理性、开放性骨折;软组织损伤严重无法手术; 合并其他严重疾病,随访时间短于 12 个月。患者 及家属了解本研究内容并自愿签署知情同意书。根 据手术入路方法不同将其分为观察组 37 例和对照 组 35 例。对照组男 22 例, 女 13 例; 年龄 20~59 岁, 平均(42.72±4.98 )岁;骨折原因:交通事 故 23 例, 高 空 坠 落 12 例; 左 脚 20 例, 右 脚 15 例。观察组男 25 例, 女 12 例;年龄 22~60 岁, 平 均(43.65±5.28 )岁;骨折原因:交通事故 25 例, 高空坠落 12 例; 左脚 23 例, 右脚 14 例。两组一 般资料比较, 差异无统计学意义(P>0.05) , 有可 比性。

1.2 方法 两组患者入院后均给予血常规、心电 图、感染四项、下肢静脉超声、凝血分析等基础检 查,并给予基础治疗,包括抬高患肢、间断冷疗患 肢、甘露醇消肿、止痛、抗凝,当软组织肿胀消退 后进行手术。

对照组给予外侧 L 形切口入路钢板内固定术治 疗。蛛网膜下腔阻滞麻醉, 取健侧卧位, 患肢在上, 大腿根部使用气囊止血带,沿外踝上方 3~5 cm 处、 跟腱前缘与腓骨后缘中点纵向切开皮肤,于跟骨外 侧作 L 形切口,止于第 5 跖骨基底部上部约一横指 处,切开并逐层分离皮下组织,至跟骨外侧壁,注 意避免损伤腓肠外侧皮神经,使用骨膜剥离器掀起跟骨外侧软组织、骨膜全厚皮瓣,充分暴露跟骨外 侧壁、跟骰关节、距下关节, 将 3 个克氏针分别置 入腓骨远端、距骨、骰骨处,牵拉掀起皮瓣,避免 损伤腓骨长短肌腱,用复位钳夹持跟骨结节持续牵 引至复位,恢复跟骨长度,由两侧向中间挤压,恢 复跟骨宽度,使用骨膜剥离子撬拨复位塌陷的关节 面,并复原跟骨高度、宽度和距下关节面平整,骨 折块使用克氏针临时固定。使用 X 线透视侧位及轴 位,确认跟骨力线及关节面均得到良好恢复,选择 跟骨外侧锁定钢板 [ 沈阳东亚医疗研究所有限公司, 国食药监械(准)字 2012 第 3461015 号 ],确保大 小合适,预弯塑形,放于跟骨外侧,置入螺钉。骨 折端骨质有较多缺损时需植入同种异体骨条,使用 X 线透视确认达到满意效果后,将切口冲洗干净, 确认无出血后放置 1 根引流条,使用全层褥式缝合 法缝合切口,无菌敷料、弹力绷带加压包扎切口。

观察组给予跗骨窦微创切口入路钢板内固定术 治疗。蛛网膜下腔阻滞麻醉,取健侧卧位,患肢在 上,大腿根部使用气囊止血带,于外踝尖下 1 cm 左右、跟距关节水平处作一 5 cm 左右的弧形切口, 逐层切开并分离皮肤,充分显露腓骨长短肌腱鞘、 跟腓韧带,注意防止破坏腓肠神经,依次切开腓骨 肌下支持带、跟距骨间韧带、跟距关节囊,向足底 侧牵开腓骨长短肌腱,向上牵开趾短伸肌腱,紧贴 跟骨外侧壁使用骨膜剥离器钝性分离跖短伸肌,并 牵向前上方显露跗骨窦及距下关节后关节面,避免 损伤跟腓韧带,清理跗骨窦内软组织,充分显露距 下关节及跟骨外侧壁,使用复位钳夹持跟骨末端持 续牵引恢复跟骨长度,双手将骨体向中间挤压恢复 跟骨宽度, 使用骨膜剥离子撬拨复位塌陷的关节面, 并复原跟骨的高度、宽度和距下关节面的平整性, 确认复位良好后,将 1 枚克氏针自外侧向载距突方 向置入临时固定,跟骨结节上下方各放置 2 枚克氏 针临时固定跟骨体,使用 C 型臂 X 线机透视跟骨 侧位、轴位,确认骨折复位满意,选择跟骨小型薄 钢板, 钢板前端接近跟骰关节, 后端接近跟骨结节, 中间对应内侧载距突,经皮拧入全螺纹松质骨螺钉 固定。同时撬拨和外翻恢复跟骨高度和纠正内翻, 置入空心螺钉连接固定。如复位后的骨折端仍有较 多缺损,需植入同种异体骨条,冲洗干净切口,有 效止血,确认无出血后逐层缝合切口。

术后抬高患肢,必要时使用抗生素, 2~3 周后 可下床轻微走动,术后 10 周,经复查确认骨折愈合良好后可完全负重。

1.3 观察指标 ( 1 )比较两组治疗优良率,于 术后 12 个月评估。优: Maryland 足部评分系统评 分≥ 90分, 可正常行走且无疼痛感; 良: Maryland 足部评分系统评分 75~89 分,行走基本正常,但 有轻微疼痛感;可: Maryland 足部评分系统评分 50~74 分,行走时有轻度跛行,且疼痛感明显; 差: Maryland 足部评分系统评分 <50 分,行走时 跛行严重,疼痛剧烈。(2)比较两组手术相关指 标水平,包括术中出血量、切口长度、骨折愈合 时间。(3)比较两组术前、术后随访 12 个月足 踝功能指标水平,包括跟骨 Bohler 角、 Gissane 角、 Maryfand 足部评分系统评分、踝 - 后足功能评分系 统(AOFAS)评分。X 线测量跟骨角度,作跟骨结 节上缘至跟距后关节上缘连线,再作跟骰关节上缘 与跟距后关节面的切线,两线的交角为 Bohler 角; 跟距前、后关节面之间的夹角为 Gissane 角;采用 Maryland 足部评分系统评估患者足功能, 包括疼痛、 功能、活动度、外观,总分 100 分,得分越高,足 功能越好;采用 AOFAS 评估患者踝关节功能,包 括疼痛(40 分) , 功能和自主活动、支撑情况( 10 分) ,最大步行距离(5 分) ,地面步行(5 分), 异常步态(8 分), 前后活动(8 分), 后足活动( 6 分), 踝 - 后足稳定性(8 分), 以及足部对线( 10 分),共计 100 分, 得分越高, 踝关节功能越好。(4) 比较两组术后 12 个月并发症发生率。

1.4 统计学方法 应用 SPSS 22.0 软件进行统计学 分析,计量资料以( x(—) ±s )表示,采用 t 检验,计 数资料以率(%)表示,采用 χ2 检验,以 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

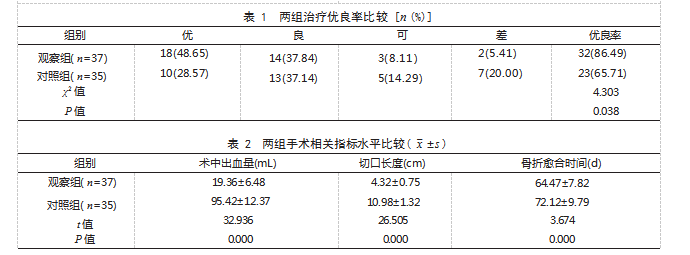

2.1 两组治疗优良率比较 观察组治疗优良率为86.49% ( 32/37) , 高于对照组的 65.71% ( 23/35 ), 差异有统计学意义(P<0.05)。见表 1.

2.2 两组手术相关指标水平比较 观察组术中出 血量少于对照组,切口长度和骨折愈合时间均短于 对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 2.

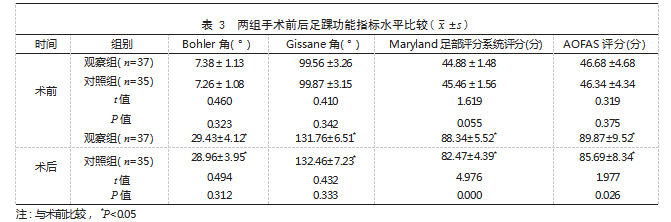

2.3 两组手术前后足踝功能指标水平比较 术 前,两组 Bohler 角、 Gissane 角、 Maryfand 足部评 分系统评分、AOFAS 评分比较,差异均无统计学 意 义(P>0.05 ) ;术后,两组 Bohler 角、 Gissane 角均大于术前,但组间比较,差异无统计学意义 ( P>0.05 ) ;两组 Maryfand 足部评分系统评分、 AOFAS 评分均高于术前,且观察组高于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表 3.

2.4 两组术后 12 个月并发症发生率比较 观察组 术后并发症发生率为 2.70% ( 1/37) ,低于对照组 的 22.86% ( 8/35), 差异有统计学意义(P<0.05 )。 见表 4.

3 讨论

跟骨是足部最大的跗骨,跟骨骨折多发于青壮 年,具有较高的致残率 [4] ,患者可出现足部疼痛、 行走困难等症状,对患者生活及行动能力造成影 响 [5] 。临床治疗跟骨骨折以纠正 Gissane 角、 Bohler 角及恢复跟骨解剖结构为目的 [6]。临床多采用手术 治疗,但由于跟骨周围组织结构复杂,治疗难度较 大,因此治疗方案选择尚存在一定争议。

跗骨窦微创切口入路可充分显露距下后关节 面,手术切口小,出血量少,无需大面积剥离软组 织,可减少对软组织的损伤,对骨折端及周围血运 的影响较小,可减少术后皮肤坏死、切口感染等并 发症的发生 [7] 。但因切口较小,无法较好暴露跟骨 后外侧面,导致跟骨复位难度较大,且进行软组织 分离时易损伤腓肠神经,无法直视下观察跟骨整体形态,对手术操作者要求高 [8] 。因此对复杂跟骨骨 折、严重粉碎性骨折患者需谨慎使用跗骨窦微创切 口入路治疗。

外侧 L 形切口入路可充分暴露骨外侧壁, 视野 清晰,可在直视下进行复位,骨折块复位容易,无 复位丢失,复位效果好,便于放置外侧跟骨钢板, 内固定稳妥,避免对腓骨长短肌腱、腓肠神经造成 损伤 [9] 。但 L 形切口需对软组织进行大面积剥离, 伤口大,对机体创伤大,会严重影响周围血供,术 后易因皮肤张力较高引起切口边缘皮肤坏死、感 染,不利于骨折愈合,严重时可引起慢性骨髓炎甚 至截肢,影响预后 [10] 。本研究结果显示,观察组 治疗优良率高于对照组, 术中出血量少于对照组, 切口长度、骨折愈合时间均短于对照组;术后 12 个月,两组 Bohler 角、 Gissane 角比较,差异均无 统计学意义; 观察组 Maryfand 足部评分系统评分、 AOFAS 评分均高于对照组;术后并发症发生率低 于对照组。分析原因为经跗骨窦入路治疗跟骨骨折 切口小,出血量少,对软组织剥离少,对骨折端血 运影响小,可促进骨折愈合,缩短骨折愈合时间, 从而降低术后并发症发生率 [11]。

综上所述,跗骨窦微创切口入路钢板内固定术 治疗跟骨骨折患者可提高治疗优良率、Maryland 足 部评分系统评分和 AOFAS 评分,降低手术相关指 标水平和术后并发症发生率, 效果优于外侧 L 形切 口入路钢板内固定术治疗。

参考文献

[1] 吴旻昊,孙文超,闫飞飞,等 . 经微创跗骨窦切口入路与传统外侧 L 形切口入路比较治疗跟骨骨折的 Meta 分析 [J]. 中国 骨伤, 2017. 30 ( 12 ): 1118-1126.

[2] 段晓东, 王保云,蔡长马 . 跗骨窦切口空心钉与外侧 L 形切口钢板内固定治疗 Sanders Ⅱ 、Ⅲ型跟骨骨折的比较 [J]. 中国 骨与关节损伤杂志, 2021. 36 ( 6 ): 639-641.

[3] 谭力,徐晓明,王桂华,等 . 跗骨窦切口与外侧 L 形切口钢板内固定治疗跟骨骨折术后切口愈合时间及并发症的比较 [J]. 中国骨与关节损伤杂志, 2019. 34 ( 2 ): 192-193.

[4] 张小思,凌振良,李大英 . 经跗骨窦小切口空心钉内固定术和外侧 “L”形切口钢板内固定术治疗跟骨骨折的差异 [J]. 中 国医学创新, 2018. 15 ( 29 ): 18-22.

[5] 贺明伟 . 微创跗骨窦小切口与传统 L 形切口治疗跟骨骨折患者的疗效比较 [J]. 系统医学, 2020. 5 ( 23 ): 88-90.

[6] 陆正龙,匡文忠,谢责杰,等 . 跗骨窦切口与外侧 L 形切口钢板内固定治疗跟骨骨折术后切口愈合及并发症比较 [J]. 中 国骨与关节损伤杂志, 2020. 35 ( 4 ): 430-432.

[7] 黄晟,沈鹏程,徐浩,等 . 改良经跗骨窦微创小切口空心钉内固定与传统外侧 L 形切口钢板内固定治疗跟骨骨折 [J]. 中 国组织工程研究, 2017. 21 ( 35 ): 5668-5672.

[8] 刘斌,叶茂,邹毅,等 . 跗骨窦微创小切口入路复位内固定应用于移位关节内跟骨骨折的治疗效果 [J]. 包头医学院学报, 2019. 35 ( 8 ): 9-11.

[9] 罗兵,杨家福,瞿刚波,等 . 经跗骨窦入路和外侧 L 形切口入路内固定治疗跟骨骨折 [J]. 临床骨科杂志, 2020. 23 ( 3 ):443-446.

[10] 刘亮洪 . 外侧 L 形切口入路内固定联合创面洗剂在跟骨骨折中的应用研究 [J]. 中国现代药物应用, 2020. 14 ( 21 ): 42-44.

[11] 高峰,王秀会,周小小,等 . 经跗骨窦切口与外侧 L 形切口钢板内固定治疗 Sanders Ⅱ 、Ⅲ型跟骨骨折的比较 [J]. 中国骨 与关节损伤杂志, 2019. 34 ( 8 ): 822-825.