温中定眩汤治疗后循环缺血性眩晕对患者血流动力学指标的影响论文

2023-10-21 17:25:29 来源: 作者:yeyuankang

摘要:目的探讨温中定眩汤治疗后循环缺血性眩晕患者,对其左侧椎动脉平均血流速度、右侧椎动脉平均血流速度、阻力指数的影响。方法选取常州市中医医院2021年11月至2022年7月收治的80例后循环缺血性眩晕患者,以随机数字表法将患者分成两组,其中对照组(40例)患者接受常规治疗(甲磺酸倍他司汀片+阿司匹林肠溶片+胞二磷胆碱注射液),观察组(40例)患者在对照组基础上联合温中定眩汤治疗,治疗时间为2周。比较两组患者治疗前后各项中医证候积分、脑血流动力学参数及血清一氧化氮(NO)、内皮素(ET)、可溶性CD40配体(sC

【摘要】目的探讨温中定眩汤治疗后循环缺血性眩晕患者,对其左侧椎动脉平均血流速度、右侧椎动脉平均血流速度、阻力指数的影响。方法选取常州市中医医院2021年11月至2022年7月收治的80例后循环缺血性眩晕患者,以随机数字表法将患者分成两组,其中对照组(40例)患者接受常规治疗(甲磺酸倍他司汀片+阿司匹林肠溶片+胞二磷胆碱注射液),观察组(40例)患者在对照组基础上联合温中定眩汤治疗,治疗时间为2周。比较两组患者治疗前后各项中医证候积分、脑血流动力学参数及血清一氧化氮(NO)、内皮素(ET)、可溶性CD40配体(sCD40L)、乳脂球表皮生长因子8(MFG-E8)水平。结果治疗后两组患者各项中医证候积分、脑血流阻力指数及血清NO、ET、sCD40L、MFG-E8水平较治疗前均显著降低,且观察组显著低于对照组;治疗后两组患者脑血流左侧椎动脉平均血流速度、右侧椎动脉平均血流速度较治疗前均显著升高,且观察组显著高于对照组(P<0.05)。观察组患者不良反应总发生率低于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05)。结论联合温中定眩汤治疗可以有效缓解后循环缺血性眩晕患者临床症状,改善血流动力学指标,减轻血管内皮损伤,应用效果显著。

【关键词】后循环缺血性眩晕;温中定眩汤;血流动力学;血管内皮功能

后循环缺血性眩晕主要是由于血栓栓塞和脑血管硬化导致椎基底动脉血流速度降低,脑供血不足,造成局灶性神经功能障碍。后循环缺血性眩晕患者主要临床表现有眩晕、头痛、呕吐等,高发于中老年人群,并且病情易反复,临床治疗中存在一定难度。现阶段,临床上西医多以抗血小板聚集、调节血脂、控制血压等措施进行治疗,可以在一定程度上改善血液循环,缓解患者眩晕、呕吐等临床症状,但是长期使用部分患者会出现胃肠道不适等情况,整体疗效不够理想[1]。中医学认为,后循环缺血性眩晕归属“眩晕”范畴,气滞痰阻是其病机,治疗原则应以理气温中、止眩化痰为主,温中定眩汤主要由天麻、白术、党参等药材组成,具有息风化痰、健脾益气、祛湿温中的功效[2]。本研究旨在探讨温中定眩汤治疗后循环缺血性眩晕对患者血流动力学指标的影响,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料选取常州市中医医院2021年11月至2022年7月收治的80例后循环缺血性眩晕患者,以随机数字表法将患者分成两组,每组40例。对照组中男、女患者分别为23、17例;年龄41~75岁,平均(55.65±5.47)岁;病程2~15月,平均(6.16±0.45)月;合并疾病类型:糖尿病10例、高血脂9例、高血压16例。观察组中男、女患者分别为22、18例;年龄42~75岁,平均(55.63±5.45)岁;病程2~14月,平均(6.15±0.44)月;合并疾病类型:糖尿病11例、高血脂10例、高血压15例。两组患者一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),组间具有可比性。诊断标准:西医诊断参照《中国后循环缺血的专家共识》[3]中后循环缺血性眩晕的诊断标准;中医诊断参照《临床中医内科疾病诊断与治疗》[4]中“眩晕”的诊断标准。纳入标准:与上述诊断标准相符者;生命体征平稳者等。排除标准:脑部肿瘤等其他原因导致的眩晕者;对本研究相关药物不耐受者;肾脏、肝脏、心脏功能障碍者等。本研究经院内医学伦理委员会批准,且患者均已签署知情同意书。

1.2治疗方法予以对照组患者常规治疗,包括甲磺酸倍他司汀片[卫材(中国)药业有限公司,国药准字H20040130,规格:6 mg/片]口服,6 mg/次,3次/d;阿司匹林肠溶片(Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.,注册证号HJ20160685,规格:100 mg/片)口服,100mg/次,1次/d;胞二磷胆碱注射液(大理药业股份有限公司,国药准字H53020287,规格:2 mL∶0.25 g),将1 g胞二磷胆碱注射液加入250 mL 0.9%氯化钠溶液中稀释,静脉滴注。观察组患者在对照组基础上增加温中定眩汤,药方组成:干姜9 g,白术20 g,茯苓30 g,党参、泽泻、法半夏各15 g,炙甘草9 g,桂枝、陈皮、天麻、泽兰各10 g,砂仁(后下)6 g。加水煎煮成400 mL,早晚分两次温服,1剂/d。两组治疗时间均为2周。

1.3观察指标①中医证候积分。治疗前后参照《临床中医内科疾病诊断与治疗》[4]评估两组中医证候积分,包含呕吐痰涎、头晕目眩、胸闷恶心、肢体麻木4项,每项6分,分数越高则症状越严重。②血流动力学指标。治疗前后使用多普勒超声检测仪[企晟(上海)医疗器械有限公司,型号:DW-F5]对两组左侧椎动脉平均血流速度、右侧椎动脉平均血流速度、阻力指数进行测定。③血清一氧化氮(NO)、内皮素(ET)、可溶性CD40配体(sCD40L)、乳脂球表皮生长因子8(MFG-E8)。治疗前后在患者空腹状态下抽取静脉血4 mL,离心分离血清(3 000 r/min,10 min),使用硝酸还原法测定血清NO水平,使用放射免疫法测定血清ET水平,使用酶联免疫吸附实验法测定血清sCD40L、MFG-E8水平。④不良反应。统计治疗期间两组患者恶心、皮疹、嗜睡等不良反应发生情况。

1.4统计学方法采用SPSS 20.0统计学软件分析数据,计量资料经S-W检验符合正态分布,以(x±s)表示,采用t检验;计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

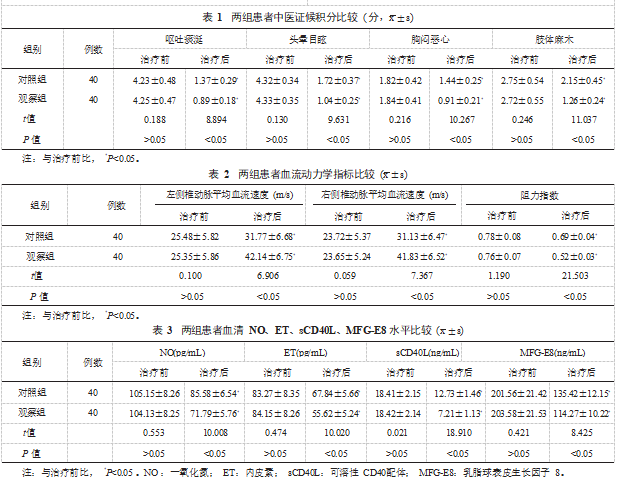

2.1两组患者中医证候积分比较治疗后两组患者各项中医证候积分较治疗前均降低,且观察组低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

2.2两组患者血流动力学指标比较治疗后两组患者脑血流阻力指数较治疗前均降低,且观察组低于对照组;脑血流左侧椎动脉平均血流速度、右侧椎动脉平均血流速度较治疗前均升高,且观察组高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

2.3两组患者血清NO、ET、sCD40L、MFG-E8水平比较治疗后两组患者血清NO、ET、sCD40L、MFG-E8水平较治疗前均降低,且观察组低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

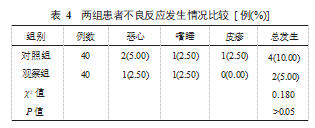

2.4两组患者不良反应发生情况比较治疗期间,观察组患者不良反应总发生率低于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

3讨论

后循环缺血性眩晕属于中枢性眩晕的一种,若未进行及时干预,病情发展可导致脑梗死、昏迷,甚至危及生命,目前,针对后循环缺血性眩晕并无特效治疗方法,临床上多在基础疾病治疗上给予预防栓塞、脑血管扩张、促进脑供血等药物治疗,虽在一定程度上缓解了患者临床症状,但整体效果欠佳[5-6]。

后循环缺血性眩晕的临床表现属于中医学中的“眩晕”,其病因和患者体虚肾亏、情志内伤、气血虚弱、饮食不节等因素相关,病位在脑窍,挟火、挟痰,属于本虚标实,患者气血运行不利,导致气虚血瘀,痰浊中阻,浊阴不降,清阳不升,清窍蒙闭,发为眩晕[7-8]。因此,中医治疗后循环缺血性眩晕的原则是以补中益气、祛浊化痰为主。温中定眩汤中,干姜可温中散寒、祛风除湿、调理脾胃;白术可健脾补气、利水燥湿;茯苓可补益脾胃、安神宁心;党参可补中益气、养血健脾;泽泻可泄热渗湿、降脂消肿;法半夏可行气开脾、燥湿化痰;炙甘草可滋阴养血、通利血脉、益气通阳;桂枝可助阳化气、温通经脉;陈皮可温通行气、健脾和胃、燥湿化痰;天麻可通络祛风、息风定惊;泽兰可活血化瘀、行水消肿;砂仁可温中行气、和胃醒脾,全方共同发挥化痰利水、健脾益气之功效,有效缓解患者头晕目眩、胸闷恶心等相关症状,同时增加血流速度,促进血液循环,改善患者血流动力学指标[9-10]。本次研究结果显示,观察组患者治疗后各项中医证候积分、脑血管阻力指数低于对照组,左侧椎动脉平均血流速度、右侧椎动脉平均血流速度快于对照组,表明温中定眩汤治疗可以有效缓解后循环缺血性眩晕患者临床症状,改善脑血流动力学指标。后循环缺血性眩晕患者内皮功能受损,ET合成量增加,无法维持NO、ET平衡;MFG-E8与内皮细胞相关的血管新生关系密切;sCD40L可以诱导血小板聚集并参与血栓形成过程[11]。本研究结果显示,观察组患者治疗后血清NO、ET、sCD40L、MFG-E8水平低于对照组,表明温中定眩汤治疗可以有效减轻血管内皮损伤,促进病情恢复。同时观察组患者不良反应总发生率较对照组有所减少,但差异无统计学意义,也进一步提示中西医联合治疗在安全性方面更具优势。现代药理学研究表明,天麻中含有酚类物质可以抑制NO、ET、sCD40L、MFG-E8等的释放,并清除机体内过量的自由基,减轻其对脑血管内皮造成的损害[12];泽泻中含有的三萜类等有效成分可以增强抗氧化因子活性,抑制内皮细胞凋亡,对脑血管内皮细胞起保护作用,为病情恢复奠定基础[13]。

综上,温中定眩汤治疗可以有效缓解后循环缺血性眩晕患者临床症状,改善血流动力学指标,减轻血管内皮损伤,且在治疗安全性方面更具有优势。但本研究存在样本量较少的不足,且治疗周期较短,也未进行长期的随访观察,后续仍需扩充样本量进一步探究温中定眩汤治疗后循环缺血性眩晕对患者的治疗效果及具体作用机制。

参考文献

[1]强茗,胡元娟.针灸联合三参通络汤对后循环缺血性孤立性眩晕老年患者脑血流及血管内皮功能的影响[J].成都医学院学报,2021,16(4):455-458.

[2]高克选.温中定眩汤联合西医常规治疗痰湿壅盛型眩晕54例[J]中医研究,2021,34(8):42-44.

[3]中国后循环缺血专家共识组.中国后循环缺血的专家共识[J].中华内科杂志,2006,45(9):786-787.

[4]张瑞海,孙亚利,路平,等.临床中医内科疾病诊断与治疗[M].天津:天津科学技术出版社,2018:337-340.

[5]王文文,魏迪,柏永全,等.活血定眩汤对后循环缺血性眩晕痰瘀阻窍证患者脑血流动力学及脑干听觉诱发电位的影响[J].现代中西医结合杂志,2021,30(2):177-180.

[6]张方,李文杰,董永书.益肾定眩汤结合长春西汀注射液对后循环缺血性眩晕病人血液流变学、血清NO、ET水平及TCD指标的影响[J].中西医结合心脑血管病杂志,2019,17(19):3014-3018.

[7]李娜,孙峰山.葛根汤联合定眩汤及地芬尼多片治疗颈性眩晕疗效及对患者血流动力学、血液流变学的影响[J].陕西中医,2021,42(8):1032-1036.

[8]杨晶.益肾定眩汤联合氟桂利嗪治疗肝阳上亢型后循环缺血性眩晕疗效观察[J].现代中西医结合杂志,2017,26(5):530-532.

[9]杨友高,冉晓刚,郑维军,等.定眩汤对血瘀气滞型后循环缺血性眩晕患者血液流变学及血流动力学的影响[J].云南中医学院学报,2018,41(1):57-60.

[10]刘爱华,张婉莹,龚凌云,等.建瓴汤对改善后循环缺血性眩晕患者椎动脉血流的临床观察[J].世界中西医结合杂志,2018,13(3):305-309.

[11]邵亚,王英瑞.活血定眩汤治疗后循环缺血性眩晕的临床疗效观察[J].西部中医药,2016,29(9):113-115.

[12]李燕,谢淼,邵明莎,等.近10年来天麻的药理作用及化学成分研究进展[J].中华中医药学刊,2017,35(12):2987-2993.

[13]邢增智,陈旺,曾宇.泽泻的化学成分与药理作用研究进展[J].中医药导报,2017,23(15):75-78.