溃疡性结肠炎患者血清炎症因子、免疫球蛋白水平与肠道菌群的关系分析论文

2023-09-13 13:52:47 来源: 作者:xieshijia

摘要:目的分析溃疡性结肠炎患者血清炎症因子、免疫球蛋白水平,并分析上述指标与患者肠道菌群的相关性。方法回顾性分析包头市中心医院2020年1月至2021年12月收治的52例溃疡性结肠炎患者的临床资料,按照疾病严重程度分为缓解期组(32例)、活动期组(20例),另选取同期于院内进行体检的62例健康人群的体检资料作为健康组。所有研究对象均进行血清白细胞介素-33(IL-33)、单核细胞趋化蛋白-1(MCP-1)、高迁移率族蛋白B1(HMGB1)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-6(IL-6)、免疫球蛋白G

【摘要】目的分析溃疡性结肠炎患者血清炎症因子、免疫球蛋白水平,并分析上述指标与患者肠道菌群的相关性。方法回顾性分析包头市中心医院2020年1月至2021年12月收治的52例溃疡性结肠炎患者的临床资料,按照疾病严重程度分为缓解期组(32例)、活动期组(20例),另选取同期于院内进行体检的62例健康人群的体检资料作为健康组。所有研究对象均进行血清白细胞介素-33(IL-33)、单核细胞趋化蛋白-1(MCP-1)、高迁移率族蛋白B1(HMGB1)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-6(IL-6)、免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白M(IgM)、免疫球蛋白A(IgA)水平、乳酸杆菌、双歧杆菌、肠球菌、大肠埃希杆菌数量检测,比较健康组、缓解期组、活动期组上述指标的水平变化情况,并分析溃疡性结肠炎患者血清IL-33、MCP-1、HMGB1、TNF-α、IL-6、IgG、IgM、IgA水平与乳酸杆菌、双歧杆菌、肠球菌、大肠埃希杆菌数量的相关性。结果与健康组比,缓解期组、活动期组患者血清IL-33、MCP-1、HMGB1、TNF-α、IL-6水平及肠球菌、大肠埃希杆菌数量均呈逐渐升高趋势,IgG、IgM、IgA水平及乳酸杆菌、双歧杆菌数量均呈逐渐降低趋势;经Pearson相关系数分析发现,血清IL-33、MCP-1、HMGB1、TNF-α、IL-6与乳酸杆菌、双歧杆菌均呈负相关,与肠球菌、大肠埃希杆菌均呈正相关;血清IgG、IgM、IgA与乳酸杆菌、双歧杆菌数量均呈正相关,与肠球菌、大肠埃希杆菌数量均呈负相关(均P<0.05)。结论溃疡性结肠炎患者出现明显的血清炎症因子水平升高,免疫球蛋白水平降低,以及肠道菌群失衡现象,且和病情严重程度相关;血清炎症因子、免疫球蛋白水平与肠道菌群均存在一定相关性,临床上可通过对溃疡性结肠炎患者血清炎症因子、免疫蛋球蛋白水平、肠道菌群进行检测以评估患者病情,并制定针对性干预方案。

【关键词】溃疡性结肠炎;炎症因子;免疫球蛋白;肠道菌群;相关性

溃疡性结肠炎是非特异性慢性肠道炎症性疾病,病理表现为肠道黏膜损伤、溃疡、糜烂,临床表现为腹痛、腹泻、里急后重等症状,长期的肠道炎症反应给患者身体造成沉重负担,影响患者生活质量。溃疡性结肠炎影响因素众多,其中遗传因素、环境、免疫异常、肠道微生态与溃疡性结肠炎关系密切[1]。正常情况下人体肠道内存在种类多样的细菌群体,共同参与肠道内物质的代谢、分解,维持肠道内免疫系统的稳定,肠道菌群一旦失衡会破坏肠黏膜保护屏障,造成机体免疫力低下,引发全身性的炎症反应,加重病情[2]。有研究显示,机体免疫系统失衡、细胞炎症反应及肠道菌群紊乱是诱发溃疡性结肠炎的关键病理过程,也是溃疡性结肠炎反复发作的重要原因,甚至是癌症转化的重要机制[3]。因此,本研究旨在分析溃疡性结肠炎患者血清炎症因子、免疫球蛋白水平变化,并分析上述指标与肠道菌群的相关性,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料回顾性分析包头市中心医院2020年1月至2021年12月收治的52例溃疡性结肠炎患者的临床资料,按照疾病严重程度分为缓解期组(32例)、活动期组(20例),另选取同期于院内进行体检的62例健康人群的体检资料作为健康组。缓解期组中男、女患者分别为17、15例;年龄28~60岁,平均(48.28±6.45)岁;病程1~3年,平均(2.12±0.36)年。活动期组中男、女患者各10例;年龄28~61岁,平均(48.26±6.43)岁;病程1~4年,平均(2.14±0.35)年。健康组中男性、女性分别为32、30例;年龄28~61岁,平均(48.25±6.41)岁。比较3组研究对象的年龄、性别一般资料,差异无统计学意义(P>0.05),组间可进行比较。诊断标准:将《炎症性肠病诊断与治疗的共识意见(2018年·北京)》[4]中的相关标准作为溃疡性结肠炎的诊断依据,且经结肠镜检查确诊。纳入标准:与上述诊断标准一致者;言语组织能力正常者;近期未服用益生菌制剂、抗生素者等。排除标准:严重免疫系统疾病者;肾脏、心脏、肝脏功能不全者;精神状态异常者等。本研究方案已通过包头市中心医院医学伦理委员会批准。

1.2检测方法①血清炎症因子、免疫球蛋白检测:在所有研究对象空腹时进行采血操作,取5 mL静脉血,以3 000 r/min的转速,离心10 min获得血清,血清白细胞介素-33(IL-33)、单核细胞趋化蛋白-1(MCP-1)、高迁移率族蛋白B1(HMGB1)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-6(IL-6)水平检测方法均为酶联免疫吸附实验法,血清免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白M(IgM)、免疫球蛋白A(IgA)水平检测方法均为免疫比浊法。②肠道菌群检测:取所有研究对象新鲜粪便标本1 g放入厌氧菌稀释液中,通过振荡器(山东博科再生医学有限公司,型号:OLB-100C)震荡摇匀后,采用0.9%氯化钠溶液按照10倍连续法稀释,依次在不同稀释度下取标本液50μL,在对应培养基上培养,37℃厌氧培养箱培养厌氧菌48 h,37℃普通温箱培养需氧菌24 h,使用菌落计数器(杭州泽析生物科技有限公司,型号:ZX-100)统计乳酸杆菌、双歧杆菌、肠球菌、大肠埃希杆菌数量。

1.3观察指标①比较健康组、缓解期组、活动期组研究对象血清IL-33、MCP-1、HMGB1、TNF-α、IL-6、IgG、IgM、IgA水平。②比较健康组、缓解期组、活动期组研究对象肠道菌群数量,包括乳酸杆菌、双歧杆菌、肠球菌、大肠埃希杆菌。③分析血清IL-33、MCP-1、HMGB1、TNF-α、IL-6、IgG、IgM、IgA水平与乳酸杆菌、双歧杆菌、肠球菌、大肠埃希杆菌的相关性。

1.4统计学方法使用SPSS 21.0统计学软件进行数据分析,使用S-W法检验计量资料数据是否服从正态分布,对于符合正态分布的计量资料以(x±s)表示,3组间比较采用F检验,以Pearson相关性分析法分析血清IL-33、MCP-1、HMGB1、TNF-α、IL-6、IgG、IgM、IgA水平与肠道菌群数量的相关性。以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

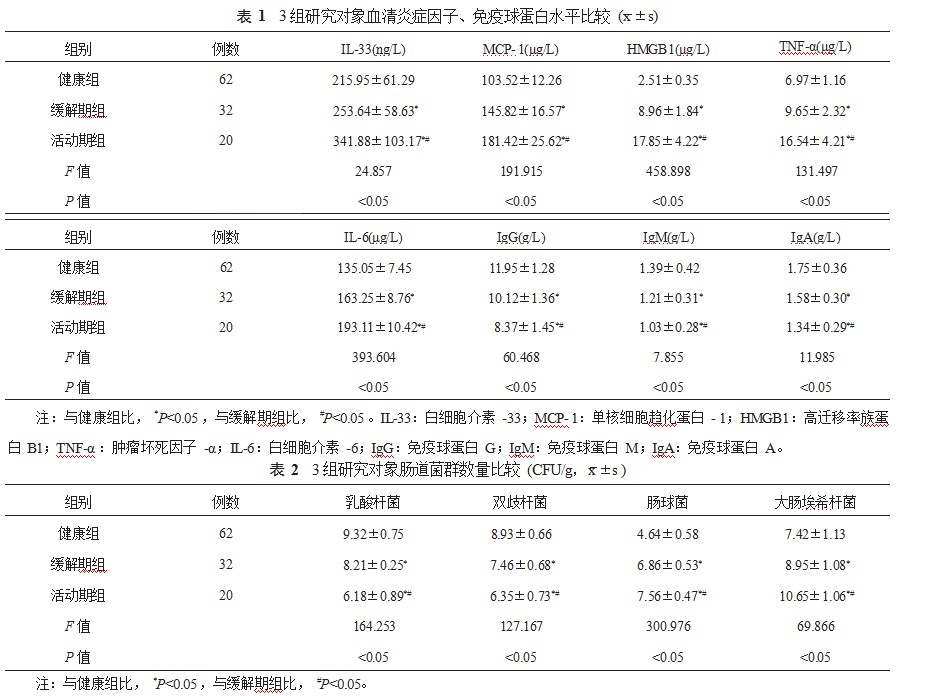

2.1 3组研究对象血清炎症因子、免疫球蛋白水平比较与健康组比,缓解期组、活动期组患者血清IL-33、MCP-1、HMGB1、TNF-α、IL-6水平均呈逐渐升高趋势,IgG、IgM、IgA水平均呈逐渐降低趋势,组间两两比较,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

2.2 3组研究对象肠道菌群数量比较与健康组比,缓解期组、活动期组患者肠道乳酸杆菌、双歧杆菌数量均呈逐渐降低趋势;肠球菌、大肠埃希杆菌数量均呈逐渐升高趋势,组间两两比较,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

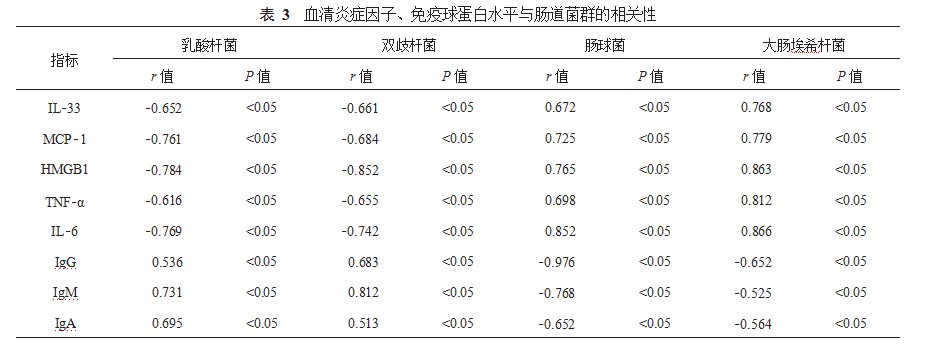

2.3血清炎症因子水平、免疫球蛋白与肠道菌群的相关性经Pearson相关性分析发现,血清IL-33、MCP-1、HMGB1、TNF-α、IL-6与肠道乳酸杆菌、双歧杆菌数量均呈负相关,与肠球菌、大肠埃希杆菌数量均呈正相关;血清IgG、IgM、IgA与肠道乳酸杆菌、双歧杆菌数量均呈正相关,与肠球菌、大肠埃希杆菌数量均呈负相关,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

3讨论

溃疡性结肠炎是一种自身免疫性疾病,通过长期的用药、饮食调节可以控制病情,但其发病率在近年来呈不断上升的趋势,若不积极治疗可诱发肠梗阻、结肠癌等疾病,危害患者生命健康[5]。

溃疡性结肠炎患者肠道菌群失衡,肠道细菌进入人体微循环,引起自身免疫异常和全身炎症反应,造成免疫级联反应,致使炎症持续反复发作。本研究结果显示,健康组、缓解期组、活动期组研究对象血清IL-33、MCP-1、HMGB1、TNF-α、IL-6水平依次升高,分析其原因可能为IL-33、IL-6是重要的促炎因子,具有多种生物活性,对急相反应蛋白的合成有诱导作用,通过破坏肠上皮细胞屏障功能,损伤黏膜,引发炎症反应,导致溃疡性结肠炎拖延不愈;TNF-α是炎症启动因子,参与细胞免疫炎症反应,在受损肠黏膜中呈高水平表达,其水平越高代表溃疡性结肠炎病变越严重;MCP-1属于趋化因子,对炎症介质的表达起到促进作用;另外,HMGB1能够激活巨噬细胞释放炎症因子,促进TNF-α、IL-33、IL-6的分泌,在溃疡性结肠炎发病中发挥重要作用,能够和下游受体相互作用,形成炎症反应及免疫应答,造成肠道黏膜炎症反应[6-7]。本研究结果显示,健康组、缓解期组、活动期组研究对象乳酸杆菌、双歧杆菌数量依次降低,肠球菌、大肠埃希杆菌数量依次升高,分析其原因可能为,结肠是消化系统中细菌存在非常密集的地方,正常情况下肠道黏膜是机体的保护屏障,肠道菌群处在一个动态平衡的状态,但肠道内同时存在着多种致病菌,当免疫力下降时,可导致致病菌繁殖,并引起机体感染,出现乳酸杆菌、双歧杆菌等有益菌数量减少,有害菌增多,造成局部炎症反应,故肠道菌群紊乱与溃疡性结肠炎发病密切相关[8]。本研究结果还显示,健康组、缓解期组、活动期组研究对象IgG、IgM、IgA水平依次降低,分析其原因可能是,溃疡性结肠炎患者肠道菌群失衡,肠道黏膜屏障保护功能减退,造成细菌无序繁殖,损伤肠道内皮细胞,形成炎症因子释放-肠道菌群失调-免疫功能异常的恶性循环,加重患者病情[9-10]。

溃疡性结肠炎患者血清IL-33、TNF-α等炎症因子的过量分泌,破坏肠黏膜屏障,乳酸杆菌、双歧杆菌等益生菌数量减少,肠球菌、大肠埃希杆菌数量增加,肠道菌群平衡被破坏,导致肠道功能障碍,加重病情[11-12]。本研究结果显示,血清IL-33、MCP-1、HMGB1、TNF-α、IL-6与肠道乳酸杆菌、双歧杆菌数量均呈负相关,与肠球菌、大肠埃希杆菌数量均呈正相关;血清IgG、IgM、IgA与乳酸杆菌、双歧杆菌数量均呈正相关,与肠球菌、大肠埃希杆菌数量均呈负相关,原因在于,溃疡性结肠炎患者肠内细菌可激活淋巴细胞,引发不同的免疫病理损伤,致使免疫球蛋白出现异常表达,使机体的免疫功能受到影响,IgG、IgM、IgA水平随之发生变化,表明溃疡性结肠炎患者机体血清炎症因子、免疫球蛋白表达水平均与肠道菌群失衡密切相关,且随着溃疡性结肠炎患者严重程度的改变,血清IL-33、MCP-1、HMGB1、TNF-α、IL-6水平也会明显升高,造成肠道菌群紊乱[13]。

综上,溃疡性结肠炎患者出现明显的血清炎症因子水平升高,免疫球蛋白水平降低,以及肠道菌群失衡现象,且和病情严重程度相关;血清炎症因子、免疫球蛋白水平与肠道菌群均存在一定相关性,临床上可通过对溃疡性结肠炎患者血清炎症因子、免疫蛋球蛋白水平、肠道菌群进行检测以评估患者病情,并制定针对性干预方案,值得临床推广应用。

参考文献

[1]何碧瑜,王佩茹,杨维忠,等.溃疡性结肠炎患者炎性因子水平、肠道菌群分布及发病相关因素分析[J].华南预防医学,2022,48(2):178-181.

[2]陈娇娇,周莹群.肠道菌群在炎症性肠病发病机制中作用的研究进展[J].世界临床药物,2019,40(5):324-328.

[3]叶雅丽,闫李侠.肠道菌群分析及粪便炎性标志物检测在炎症性肠病活动度评估中的作用[J].中国微生态学杂志,2018,30(3):312-316,326.

[4]吴开春,梁洁,冉志华,等.炎症性肠病诊断与治疗的共识意见(2018年·北京)[J].中国实用内科杂志,2018,38(9):796-813.

[5]唐琴,王玉芳.炎症性肠病相关血清标志物在克罗恩病诊断中的研究[J].成都医学院学报,2020,15(6):711-715,719.

[6]王艳,李俊霞,王化虹,等.溃疡性结肠炎肠道菌群失调与免疫球蛋白水平的相关性[J].实用医学杂志,2016,32(10):1631-1634.

[7]刘姝,王飞.溃疡性结肠炎患者肠道菌群紊乱与Th17/Treg及其分泌炎性细胞因子免疫平衡的关系[J].现代医学,2020,48(7):862-867.

[8]李超,王丹,石喜习,等.炎症性肠病患者肠道菌群分布及其与炎症指标和免疫球蛋白水平的关系[J].中国微生态学杂志,2020,32(11):1293-1296.

[9]杜鹏程,韩璠,谷九莲.溃疡性结肠炎患者血清单核细胞趋化蛋白-1、高迁移率族蛋白B1、肿瘤坏死因子-α、白细胞介素-6和白细胞介素-10水平与肠道菌群的相关性[J].新乡医学院学报,2021,38(4):370-373.

[10]刘文奇,杨晓航,李舒,等.溃疡性结肠炎中医证候与免疫及肠道菌群紊乱关系研究进展[J].吉林中医药,2017,37(6):639-642.

[11]高磊,张英剑,刘晓敏,等.不同发病状态的溃疡性结肠炎患者血清炎症因子和免疫球蛋白变化及与肠道菌群变化的相关性[J].广东医学,2021,42(11):1342-1346.

[12]ZHENG J D,HE Y,YU H Y,et al.Unconjugated bilirubin alleviates experimental ulcerative colitis by regulating intestinal barrier function and immune inflammation[J].World J Gastroenterol,2019,25(15):1865-1878.

[13]MITSIALIS V,WALL S,LIU P,et al.Single-cell analyses of colon and blood reveal distinct immune cell signatures of ulcerative colitis and Crohn's disease[J].Gastroenterology,2020,159(2):591-608.