两种不同术式治疗慢性硬膜下血肿的临床效果及安全性分析论文

2023-09-13 14:11:39 来源: 作者:xieshijia

摘要:目的探讨神经内镜下血肿清除术与软通道引流术治疗慢性硬膜下血肿的临床效果及安全性。方法以随机数字表法将澄迈县人民医院2020年1月至2021年9月收治的92例慢性硬膜下血肿患者分为对照组(46例,接受软通道引流术治疗)、观察组(46例,接受神经内镜下血肿清除术治疗),均于术后随访8个月。比较两组患者术后7 d治疗效果,术后7 d血肿清除率、引流管留置时间、术中出血量、手术时间,术前、术后1个月神经功能缺损(CSS)评分、蒙特利尔认知评估量表(MoCA)评分、日常生活活动能力(ADL)评分,术前、术后1 d血

【摘要】目的探讨神经内镜下血肿清除术与软通道引流术治疗慢性硬膜下血肿的临床效果及安全性。方法以随机数字表法将澄迈县人民医院2020年1月至2021年9月收治的92例慢性硬膜下血肿患者分为对照组(46例,接受软通道引流术治疗)、观察组(46例,接受神经内镜下血肿清除术治疗),均于术后随访8个月。比较两组患者术后7 d治疗效果,术后7 d血肿清除率、引流管留置时间、术中出血量、手术时间,术前、术后1个月神经功能缺损(CSS)评分、蒙特利尔认知评估量表(MoCA)评分、日常生活活动能力(ADL)评分,术前、术后1 d血清神经元特异性烯醇化酶(NSE)、神经生长因子(NGF)、S100钙结合蛋白(S100B)、乙酰肝素酶(HPA)、血管内皮生长因子(VEGF)水平,以及术后并发症发生率与复发率。结果相较于对照组,观察组患者临床总有效率与术后7 d血肿清除率均显著升高,引流管留置时间、手术时间均显著缩短,术中出血量显著减少;较术前,术后1个月两组CSS评分显著降低,观察组显著低于对照组,MoCA、ADL评分均显著升高,观察组显著高于对照组;较术前,术后1 d两组患者血清NSE、NGF、S100B、HPA、VEGF水平均显著降低,观察组显著低于对照组;相较于对照组患者的复发率,观察组显著降低(均P<0.05);两组患者并发症总发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。结论相比于软通道引流术,神经内镜下血肿清除术有助于提高慢性硬膜下血肿患者的临床疗效及血肿清除率,改善患者神经功能、认知功能及日常生活活动能力,且能够降低复发率,安全性良好。

【关键词】慢性硬膜下血肿;神经内镜下血肿清除术;软通道引流术;神经功能

硬膜下血肿是颅脑内出血后血液在硬膜下腔聚集形成的血肿,临床上依据血肿产生时间不同分为急性、亚急性、慢性,其中慢性硬膜下血肿患者其颅脑损伤时间超过3周,硬脑膜下腔出现颅内出血,引发头晕、失语等表现。针对慢性硬膜下血肿的治疗,手术是首选方法,其中软通道引流术是在CT引导下利用硅胶软管穿刺血肿进行引流,能够有效清除血肿,但该术式较难显露血肿位置,盲目操作过程难度较大,增加血管损伤和血肿残留的风险[1]。神经内镜下血肿清除术借助神经内镜多角度镜头观察血肿腔,视野较好,且神经内镜血肿清除术中能够电凝止血,避免盲目抽吸血肿,止血成功率较高[2]。本研究旨在分析不同手术治疗慢性硬膜下血肿的临床效果,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料以随机数字表法将澄迈县人民医院2020年1月至2021年9月收治的92例慢性硬膜下血肿患者分为对照组(46例)、观察组(46例)。对照组中男、女患者分别为27、19例;年龄60~78岁,平均(67.45±4.60)岁;病程1~5个月,平均(2.61±0.32)个月;血肿位置:单侧血肿25例,双侧血肿21例。观察组中男、女患者分别为26、20例;年龄61~78岁,平均(67.42±4.61)岁;病程1~4个月,平均(2.63±0.31)个月;血肿位置:单侧血肿26例,双侧血肿20例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间具有可比性。纳入标准:符合《中国颅脑创伤外科手术指南》[3]中慢性硬膜下血肿的诊断标准,且经CT检查确诊者;具备手术指征者;无其他颅脑疾病或手术史者等。排除标准:头部外伤病程≤3周者;合并脑梗死、脑血栓等脑血管意外者;存在心、肾、肝等器质性疾病者等。研究经院内医学伦理委员会相关人员批准,患者及家属均签署知情同意书。

1.2手术方法对照组患者接受软通道引流术:常规局部浸润麻醉,术前备皮,穿刺点依据CT定位确定,对皮肤进行消毒,采用打孔电钻钻1个约0.5 cm的孔,硬脑膜和血管包膜以“十”字形切开,电凝止血,硅胶软管穿过钻孔沿着血肿最大轴延伸至血肿腔远端,深度5~10 cm,通过软管进行引流,术后密切关注患者生命体征,并进行常规预防感染治疗,采用头颅CT复查血肿变化情况,血肿残余量<10 mL时可拔管。观察组患者接受神经内镜下血肿清除术:全身麻醉,创建静脉通道,颅脑影像学显示血肿最密集区域,切开1个约5 cm的切口,用铣刀操作3 cm左右骨窗,硬脑膜和血管包膜以“十”字形切开,电凝止血。直视下使用吸引器将钻孔下血肿吸出,软性纤维内镜穿过钻孔置入血肿腔,内镜通道下边吸血肿边进行冲洗,完全清除硬膜下血肿、腔内纤维絮状物质,内镜下突破纤维,连接三通,采用0.9%氯化钠溶液进行反复冲洗至冲洗液清澈,引流管留置依据实际病情决定,没有活动性出血后退出内镜,明胶海绵封闭钻孔并缝合,还纳骨瓣,术后2 h复查,确定血肿清除情况,没有出血后可拔管。两组患者术后均随访8个月。

1.3观察指标①术后7 d参考《中国颅脑创伤外科手术指南》[3]中的相关疗效判断标准进行疗效评估,症状、头颅CT复查血肿完全清除为治愈;症状基本消失,头颅CT复查血肿清除率≥90%为显效;症状改善,75%≤头颅CT复查血肿清除率<90%为有效;症状没有改善,颅脑CT复查血肿清除率<75%为无效。总有效率=治愈率+显效率+有效率。②统计并比较两组患者术后7 d血肿清除率及围术期指标(引流管留置时间、术中出血量、手术时间)。③使用神经功能缺损(CSS)[4]评分评估患者术前、术后1个月神经功能,满分45分,分数越低代表神经功能越好。使用蒙特利尔认知评估量表(MoCA)[5]评分评估患者术前、术后1个月认知功能,满分30分,分数与认知功能呈正相关。使用日常生活活动能力(ADL)[6]量表评估患者术前、术后1个月日常生活能力,满分100分,分数与日常生活活动能力呈正相关。④于患者术前、术后1 d空腹状态时,进行采血,采血量约为5 mL,通过离心设备(转速、时间分别为3 000 r/min、10 min)取血清,用酶联免疫吸附实验法测定血清神经元特异性烯醇化酶(NSE)、神经生长因子(NGF)、S100钙结合蛋白(S100B)、乙酰肝素酶(HPA)、血管内皮生长因子(VEGF)水平。⑤统计患者随访期间并发症(硬膜下积液、硬膜下出血、颅内感染、颅内积气、脑脊液漏液等)发生情况及复发率。

1.4统计学方法采用SPSS 22.0统计学软件分析数据,计数资料(总有效、并发症及复发率)以[例(%)]表示,采用χ2检验;计量资料(术后7 d血肿清除率、引流管留置时间、术中出血量、手术时间、MoCA、CSS、ADL评分及血清NSE、NGF、S100B、HPA、VEGF水平)均符合正态分布且方差齐,以(x±s)表示,行t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

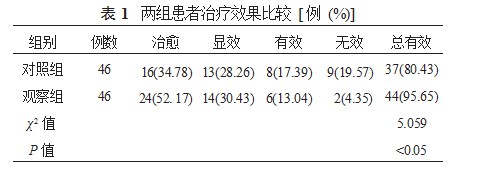

2.1两组患者治疗效果比较相较于对照组的总有效率,观察组显著升高,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

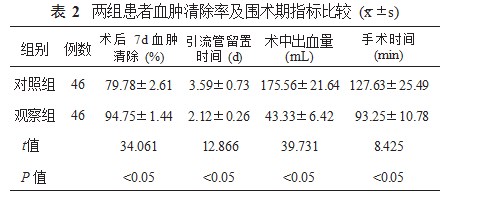

2.2两组患者血肿清除率及围术期指标比较与对照组比,观察组患者术后7 d血肿清除率显著升高,引流管留置时间、手术时间显著缩短,术中出血量显著减少,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

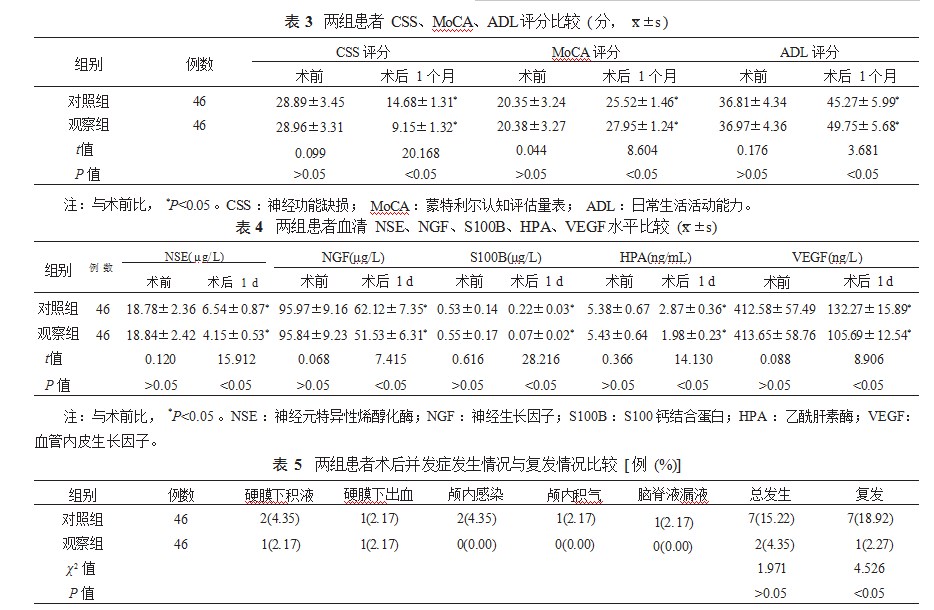

2.3两组患者MoCA、CSS、ADL评分比较与术前比,术后1个月两组患者CSS评分显著降低,观察组显著低于对照组;MoCA、ADL评分均显著升高,观察组显著高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

2.4两组患者血清NSE、NGF、S100B、HPA、VEGF水平比较与术前比,术后1 d两组患者血清NSE、NGF、S100B、HPA、VEGF水平均显著降低,观察组显著低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表4。

2.5两组患者术后并发症发生情况与复发率比较两组并发症总发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05);相较于对照组的复发率,观察组显著降低,差异有统计学意义(P<0.05),见表5。

3讨论

慢性硬膜下血肿通常在创伤后3周至数月才表现出相关症状,该病多在老年人群中发生,若不积极处理,血肿增大会诱发高颅内压力,增加脑疝发生风险。软通道引流术操作简单,由于是微创手术,避免了脑周围血管神经损伤,能够最大限度保留脑皮质功能,但由于该术式依赖于术者临床经验,易导致血肿清除不彻底,术后有较高的复发率。

神经内镜下血肿清除术在神经内镜下能够多角度观察血肿腔情况,手术视野开阔;手术过程中边冲洗边吸引,保持手术视野清晰的同时,维持颅内压平稳,通过吸引器、医用三通及冲洗装置等清除血肿,进而减少血肿残留,提升血肿清除率,缩短手术时间[7]。本研究中,与对照组比,观察组患者临床总有效率显著升高,术后7 d血肿清除率显著升高,引流管留置时间、手术时间均显著缩短,术中出血量显著减少,表明神经内镜下血肿清除术有助于提高慢性硬膜下血肿患者临床治疗效果,提升血肿清除率。

正常状态NSE分泌量很低,慢性硬膜下血肿患者因为脑神经元受到损伤,NGF大量分泌进入血液,造成血清NGF水平升高,血清NGF水平可用于评估颅脑损伤严重程度。S100B是评估血脑屏障损伤的标志物,慢性硬膜下血肿患者血脑屏障受到损伤,血清S100B水平异常增高。VEGF参与慢性硬膜下血肿的发生发展,VEGF水平升高,能够促进包膜内毛细血管增生与通透性增加,质地较脆的新生毛细血管易再出血,促进病程发展。慢性硬膜下血肿患者血肿导致的占位效应引起血肿周围脑血流量下降,造成缺血、缺氧严重,因而导致HPA异常升高[8]。神经内镜下血肿清除术血肿清除较彻底,可降低患者颅内压,同时避免了有毒物质的持续释放,有利于神经细胞的生长和增殖,并修复患者神经功能损伤,促进神经功能尽快恢复。此外,神经内镜下血肿清除术创伤小,引流彻底,促进脑代谢,改善血流灌注,促进神经细胞可塑性修复,减轻脑损伤,同时激活中枢神经系统,对患者认知功能起到促进作用,进而提升患者日常生活活动能力,促进病情好转[9]。本研究中,与对照组比,术后1个月观察组患者MoCA、ADL评分均显著升高,CSS评分显著降低;术后1 d观察组患者血清NSE、NGF、S100B、HPA、VEGF水平均显著降低,表明神经内镜下血肿清除术有助于改善慢性硬膜下血肿患者的神经功能、认知功能及日常生活活动能力。本研究中,两组患者并发症总发生率比较,差异无统计学意义;观察组患者复发率显著低于对照组,提示两种手术方式安全性相当,但相比于软通道引流术,神经内镜下血肿清除术能够降低复发率。究其原因,两种手术方式均为微创术式,手术操作对脑血管与组织的损伤较小,术后并发症较少,不仅可有效清除血肿,而且利于预后;软通道引流术后需留置引流管于血肿腔后部,导致术后复发率高;而神经内镜下血肿清除术在神经内镜下尽可能剥离并清除血肿外包膜,同时能够避免留置引流管对脑血管和组织的损伤,因此术后复发率较低[10]。

综上,相比于软通道引流术,神经内镜下血肿清除术有助于提高慢性硬膜下血肿患者的临床治疗疗效与血肿清除率,改善患者神经功能、认知功能及日常生活活动能力,且能够降低复发率,安全性良好,值得临床进一步推广应用。

参考文献

[1]刘碧明,魏莱,胡荣,等.3种不同手术方式治疗慢性硬膜下血肿疗效观察[J].现代中西医结合杂志,2017,26(3):281-283.

[2]刘大雪,王旭聪,张金承,等.微创穿刺引流术与神经内镜下血肿清除术治疗慢性硬膜下血肿临床效果的对比研究[J].实用心脑肺血管病杂志,2017,25(7):70-73.

[3]中国医师协会神经外科医师分会,中国神经创伤专家委员会.中国颅脑创伤外科手术指南[J].中华神经外科杂志,2009,25(2):100-101.

[4]陶子荣.我国脑卒中患者临床神经功能缺损评分标准信度、效度及敏感度的评价[J].第二军医大学学报,2009,30(3):283-285.

[5]张立秀,刘雪琴.蒙特利尔认知评估量表中文版的信效度研究[J].护理研究,2007,21(31):2906-2907.

[6]巫嘉陵,安中平,王世民,等.脑卒中患者日常生活活动能力量表的信度与效度研究[J].中国现代神经疾病杂志,2009,9(5):464-468.

[7]邵步云,李知阳,蔡强.神经内镜手术治疗慢性硬膜下血肿的疗效分析[J].中国临床神经外科杂志,2020,25(11):779-780.

[8]邓伟,王昌盛,钱志坤,等.软通道引流术与神经内镜血肿清除术治疗慢性硬膜下血肿的疗效及对氧化应激的影响[J].广西医科大学学报,2021,38(4):806-811.

[9]李知阳,柯于勇,郭桥,等.慢性硬膜下血肿神经内镜与钻孔引流疗效对比分析[J].中国微侵袭神经外科杂志,2021,26(3):101-104.

[10]胡涛,周建华,雷丹,等.神经内镜血肿清除术与软通道引流术治疗慢性硬膜下血肿的临床对比研究[J].中国临床医生杂志,2018,46(8):962-965.