小儿健脾止痛颗粒口服联合腹痛贴贴敷治疗小儿肠系膜淋巴结炎(脾虚食积型)的 临床疗效论文

2025-10-30 16:34:32 来源: 作者:xuling

摘要:小儿健脾止痛颗粒口服联合腹痛贴贴敷可有效缓解脾虚食积型ML患儿腹痛等症状,调节肠道菌群失衡,降低复发率,疗效显著。

[摘要]目的分析小儿健脾止痛颗粒口服联合腹痛贴贴敷治疗小儿肠系膜淋巴结炎(mesenteric lymphadenitis,ML)(脾虚食积型)的临床疗效。方法非随机选取2023年1—12月寿光市中医院儿科门诊就诊的120例脾虚食积型ML患儿为研究对象。根据治疗方法不同将其分为中医组(n=60)、西医组(n=60),西医组给予常规西药治疗,中医组给予小儿健脾止痛颗粒口服联合腹痛贴贴敷治疗。比较两组临床疗效、中医证候积分、腹痛持续时间、疼痛次数、肠道菌群、3月内复发率。结果中医组临床总有效率为96.67%(58/60)较西医组81.67%(49/60)更高,差异有统计学意义(χ2=6.988,P<0.05)。治疗后中医组食欲减退、腹痛压痛、腹痛程度评分均较西医组更低,差异均有统计学意义(P均<0.05)。中医组腹痛持续时间较西医组更短、疼痛次数较西医组更少,差异均有统计学意义(P均<0.05)。中医组治疗后大肠埃希菌、肠杆菌菌落形成单位对数值均较西医组更低,双歧杆菌、乳杆菌菌落形成单位对数值均较西医组更高,差异均有统计学意义(P均<0.05)。中医组3月内复发率较西医组更低,差异有统计学意义(P<0.05)。结论小儿健脾止痛颗粒口服联合腹痛贴贴敷可有效缓解脾虚食积型ML患儿腹痛等症状,调节肠道菌群失衡,降低复发率,疗效显著。

[关键词]健脾止痛颗粒;腹痛贴贴敷;阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂;小儿肠系膜淋巴结炎;脾虚食积型

肠系膜淋巴结炎(mesenteric lymphadenitis,ML)是一种儿科常见病、多发病,主要是由于细菌或病毒入侵导致肠系膜根部发生炎症,具体表现为脐周疼痛、腹痛等,同时还伴有乏力、呕吐、恶心、便秘、发热、腹泻等症状,对患儿身体健康造成了严重不良影响[1-2]。西医治疗ML以止痛、抗病毒、抗感染为主,虽然可缓解患者病情,但整体疗效并不理想。ML属于“腹痛”等范畴,中医认为该病的发生多是由于寒邪侵袭、脏腑虚冷、气血瘀滞、乳食积滞导致气血运行不畅、脏腑经脉失调,从而出现腹痛等症状。中医治疗ML遵循“宣透、消导”的原则。健脾止痛颗粒是本院自制剂,由苍术、厚朴、焦山楂等药物组成,具有理气止痛、健脾益气功效。腹痛贴贴敷由白胡椒、败酱草、肉桂、元胡组成,具有调节五脏六腑功能、改善气血运行等作用。基于此,本文旨在探讨小儿健脾止痛颗粒口服联合腹痛贴贴敷治疗小儿脾虚食积型ML的临床疗效,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

非随机选取2023年1—12月寿光市中医院儿科门诊就诊的120例脾虚食积型ML患儿为研究对象。根据治疗方法不同将其分为中医组(n=60)、西医组(n=60)。中医组男34例、女26例;年龄4~9岁,平均(6.52±0.87)岁;疾病严重程度:轻度14例、中度39例、重度7例;病程5~23 d,平均(14.52±2.84)d。西医组男31例、女29例;年龄4~9岁,平均(6.57±0.84)岁;疾病严重程度:轻度15例、中度40例、重度5例;病程8~20 d,平均(14.33±2.71)d。两组患儿一般资料对比,差异均无统计学意义(P均>0.05),具有可比性。本研究经寿光市中医院伦理委员会审核批准(20221206)。

1.2纳入与排除标准

纳入标准:西医诊断标准:均符合《诸福棠实用儿科学》[3]中对“ML”的诊断标准。中医诊断标准:均符合《中医儿科学》[4]中对“脾虚食积型”的诊断标准;患儿及其家属的依从性和配合度较高;肾脏、肝脏等重大脏器功能未见异常。

排除标准:由于肠梗阻、肠痉挛等其他因素引起的腹痛者;近1月接受过对症治疗者;合并严重原发性、先天性疾病者;同期参与其他研究者;过敏体质者。

1.3治疗方法

西医组给予常规西药治疗:首选阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂(国药准字H20041109;规格:0.2 285 g)(228.5 mg/包),2~7岁儿童,1次1包,2次/d;7~12岁儿童,1次1包半,2次/d;青霉素过敏者,选用头孢克肟干混悬剂(国药准字H20040810;规格:50 mg),每次1.5~3 mg/kg,2次/d;青霉素、头孢均过敏者,选用罗红霉素干混悬剂(国药准字H19980203;规格:2 g),每次2.5~5 mg/kg,2次/d;枯草杆菌二联活菌颗粒(国药准字S20020037;规格:1 g),1次2包,2次/d(40.0℃以下温开水或者牛奶冲服,与抗生素间隔2 h服用。

中医组在西医组基础上给予小儿健脾止痛颗粒口服联合腹痛贴贴敷治疗:小儿健脾止痛颗粒(主要药物组成:苍术9 g、厚朴6 g、陈皮6 g、清半夏6 g、香附6 g、砂仁6 g、炒白芍9 g、六神曲6 g、焦山楂9 g、连翘9 g,本院自制剂),用法用量:2~6岁儿童,一次半袋,2次/d;7~9岁儿童,一次1袋,2次/d。腹痛贴(药物组成:元胡:肉桂:败酱草:白胡椒按2:2:2:1比例研磨成粉,加适量食用醋调成糊状),贴敷于神阙穴,4~6 h,1次/d。

两组均以2周为1个疗程,连续治疗2个疗程。

1.4观察指标

①临床疗效:参考《中药新药临床研究指导原则》[5],以“中医证候积分减分率”评价临床疗效,中医证候积分减分率≥95%,腹痛压痛等症状消失是痊愈;70%≤中医证候积分减分率<95%,腹痛压痛等症状明显减轻是显效;30%≤中医证候积分减分率<70%,腹痛压痛等症状有所好转是有效;中医证候积分减分率<30%,腹痛压痛等症状无改善,甚至加重是无效。总有效率=(痊愈+显效+有效)例数/例数×100%。②中医证候积分:包括食欲减退、腹痛压痛、腹痛程度3部分,0分为无症状,2分为轻度,4分为中度,6分为重度,疼痛感越明显,分值越高[6]。

③记录两组腹痛持续时间、疼痛次数。④肠道菌群:采集治疗前后1 g清晨粪便,以10倍稀释后进行离心处理,在培养基上观察大肠埃希菌、双歧杆菌、肠杆菌、乳杆菌,观察、记录1 g粪便湿重内菌群菌落形成单位(colony forming unit,CFU)对数值。⑤3月内复发率。复发标准:患儿出现脐周疼痛、腹痛等症状,经超声、血常规检查确诊“ML复发”。

1.5统计方法

采用SPSS 26.0统计学软件处理数据,经Shapiro-Wilk检验符合正态分布符合正态分布的计量资料(中医证候积分、腹痛持续时间、疼痛次数、肠道菌群),以(±s)表示,组间比较行两独立样本t检验,组内比较行配对样本t检验;计数资料(临床疗效、3月内复发率),以例数(n)和率(%)表示,组间比较行χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

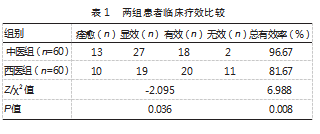

2.1两组患者临床疗效比较

中医组临床总有效率较西医组更高,差异均有统计学意义。见表1。

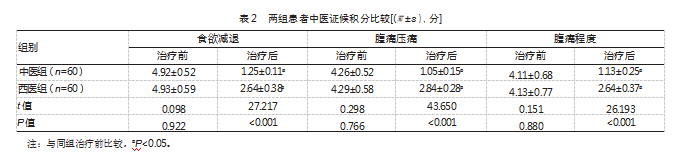

2.2两组患者中医证候积分比较

治疗前,中医组、西医组食欲减退、腹痛压痛、腹痛程度评分比较,差异均无统计学意义(P均>0.05);治疗后,中医组食欲减退、腹痛压痛、腹痛程度评分均较西医组更低,差异均有统计学意义(P均<0.05)。见表2。

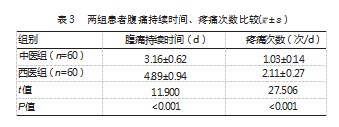

2.3两组患者腹痛持续时间、疼痛次数比较

中医组腹痛持续时间较西医组更短、疼痛次数较西医组更少,差异均有统计学意义(P均<0.05)。见表3。

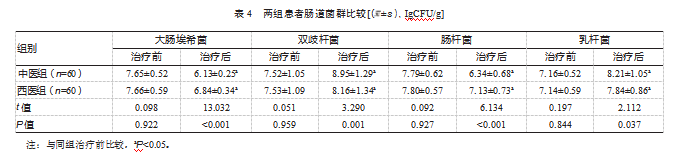

2.4两组患者肠道菌群比较

治疗前,中医组、西医组大肠埃希菌、双歧杆菌、肠杆菌、乳杆菌CFU对数值比较,差异均无统计学意义(P均>0.05);治疗后,中医组大肠埃希菌、肠杆菌CFU对数值均较西医组更低,中医组双歧杆菌、乳杆菌CFU对数值均较西医组更高,差异均有统计学意义(P均<0.05)。见表4。

2.5两组患者3月内复发率比较

中医组3月内复发率为1.72%(1/58)较西医组16.33%(8/49)更低,差异有统计学意义(χ2=5.578,P=0.018)。

3讨论

据报道显示,近年来,ML的发病率显著增高,现已成为儿科医学工作者高度关注的内容[7]。西医治疗ML首选抗生素,但由于儿童免疫系统发育不完善,容易造成肠道、呼吸道感染,且容易产生耐药性,停药后患儿病情易复发,具有一定的局限性[8-9]。因此,寻求一种有效的治疗方案提高ML治疗效率是目前临床研究的热点。

中医认为,小儿脏腑娇嫩,易受外邪侵袭,导致寒邪凝滞中焦,阻碍气血运行,发为疼痛。小儿脾常不足,饮食无度容易生痰蕴热,壅滞气机,不通则痛,故出现脐周或少腹疼痛等症状。火郁是ML的病机核心,治疗应以宣透和消导为要点[10-11]。本研究显示,中医组临床总有效率较西医组更高(P<0.05),中医组治疗后食欲减退、腹痛压痛、腹痛程度评分、腹痛持续时间、疼痛次数均较西医组更低(P均<0.05)。提示小儿健脾止痛颗粒口服联合腹痛贴贴敷可提高脾虚食积型ML治疗效率。分析如下:小儿健脾止痛颗粒中苍术具有燥湿健脾作用,厚朴具有行气消积作用,陈皮具有燥湿化痰、理气健脾作用,清半夏具有消肿止痛作用,香附具有理气止痛作用,砂仁具有化湿开胃作用,炒白芍具有调经止痛作用,六神曲具有消食化积、健脾和胃作用,焦山楂具有消除胀满作用,连翘具有清热解毒作用,诸药配伍,协同作用,可发挥行气活血、理气健脾、消食导滞作用。腹痛贴中的元胡具有行气止痛作用,肉桂具有温脾胃、除冷积作用,败酱草具有祛瘀止痛作用,白胡椒具有温中下气作用。谢莹莹等[12]等报道显示,中药汤剂联合穴位贴敷治疗AL,总有效率高达96.88%,与本研究结果接近。杜琳等[13]等报道显示,腹痛贴可有效提高小儿AL治疗效率,缓解临床症状。鄂丽莉[14]研究发现,止痛颗粒可有效缩短AL患儿症状持续时间,且总有效率较高。在西医治疗的基础上给予小儿健脾止痛颗粒口服联合腹痛贴贴敷治疗,中西医结合,内服外用技术相结合,优势互补,可提高治疗效果。本研究显示,中医组治疗后大肠埃希菌、肠杆菌CFU对数值均较西医组更低,中医组治疗后双歧杆菌、乳杆菌CFU对数值均较西医组更高(P均<0.05)。提示小儿健脾止痛颗粒口服联合腹痛贴贴敷可有效纠正脾虚食积型ML患儿肠道菌群失衡。究其原因,考虑与小儿健脾止痛颗粒口服联合腹痛贴贴敷,扩张局部血管,加快血液运行速度,恢复胃肠动力,改善肠系膜淋巴结血液循环以及肠道内环境等因素有关。本研究显示,中医组3月内复发率较西医组更低。提示小儿健脾止痛颗粒口服联合腹痛贴贴敷可有效降低ML复发率,弥补了单纯西药治疗的不足。

综上所述,脾虚食积型ML患儿应用小儿健脾止痛颗粒口服联合腹痛贴贴敷治疗,可有效提高临床疗效,纠正肠道菌群失衡,缓解腹痛症状,降低复发率。

[参考文献]

[1]黄勋,周海燕,陈黎,等.中药热奄包治疗小儿急性肠系膜淋巴结炎中寒型[J].吉林中医药,2023,43(5):542-545.

[2]程浣彤,吴智华,梁妙珍,等.理气化浊汤联合针刺治疗小儿肠系膜淋巴结炎的临床观察[J].广州中医药大学学报,2022,39(4):817-823.

[3]胡亚美,江载芳.诸福棠实用儿科学[M].8版.北京:人民卫生出版社,2012:1362-1363.

[4]苏树蓉,中医儿科学[M].北京:人民卫生出版社,2006:75-79.

[5]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则(试行)[M].北京:中国医药科技出版社,2002:151-155.

[6]付殿跃,李*新,杨英伟,等.针刺公孙、四缝穴配合脏腑点穴对胃肠结热型小儿肠系膜淋巴结炎的疗效观察[J].实用临床医药杂志,2024,28(1):82-85,89.

[7]付殿跃,李*新,焦永波,等.脏腑点穴配合揿针治疗胃肠结热证小儿肠系膜淋巴结炎的临床效果[J].临床误诊误治,2024,37(3):143-148.

[8]荆泽敏,王楠,王颜,等.脏腑经络推拿结合艾灸治疗脾胃虚寒型小儿肠系膜淋巴结炎临床疗效研究[J].河北中医药学报,2022,37(3):26-28,56.

[9]李世昌.当归芍药散加减治疗小儿肠系膜淋巴结炎临床观察[J].实用中医药杂志,2024,40(7):1264-1265.

[10]赵文鸽,何春荣,张哲.健脾温通方敷脐与百笑灸联合常规西药治疗小儿肠系膜淋巴结炎临床研究[J].新中医,2024,56(17):132-138.

[11]吕化伟.四逆散合金铃子散加减联合推拿治疗小儿肠系膜淋巴结炎的疗效研究[J].中国处方药,2024,22(7):140-143.

[12]谢莹莹,梁丹丹,张小芹.银芍四君汤结合温中芳香止痛药贴敷治疗肠系膜淋巴结炎临床疗效及安全性研究[J].四川中医,2021,39(5):105-107.

[13]杜琳,尚益峰,朱晓萌.腹痛贴辅治小儿肠系膜淋巴结炎疗效观察[J].实用中医药杂志,2020,36(3):300-301.

[14]鄂丽莉.理气止痛颗粒和头孢克肟治疗小儿肠系膜淋巴结炎的效果对比[J].当代医学,2016,22(19):123-124.