肩后筋膜触发点温针灸治疗对肩袖损伤后慢性肩部疼痛的临床疗效研究论文

2025-09-20 16:07:22 来源: 作者:xuling

摘要:肩后筋膜触发点温针灸治疗对肩袖损伤后慢性肩部疼痛的临床疗效显著,能有效缓解疼痛,改善肩关节功能及活动度。

摘要:目的探讨肩后筋膜触发点温针灸治疗对肩袖损伤后慢性肩部疼痛的临床疗效。方法选取2021年10月—2022年10月在新疆医科大学第六附属医院康复医学科住院治疗的72例肩袖损伤后慢性肩部疼痛患者为研究对象,随机将其分为两组。对照组使用常规康复训练;观察组在对照组的治疗基础上,使用肩后筋膜触发点温针灸治疗,对比两组的临床疗效、疼痛及肩关节功能、肩关节活动度。结果观察组治疗有效率明显高于对照组(P<0.05);观察组治疗后VAS疼痛评分明显低于对照组,UCLA评分、CMS评分高于对照组(P<0.05);观察组治疗后前屈、后伸、外展等主动活动度明显大于对照组(P<0.05)。结论肩后筋膜触发点温针灸治疗对肩袖损伤后慢性肩部疼痛的临床疗效显著,能有效缓解疼痛,改善肩关节功能及活动度。

关键词:肩袖损伤;慢性肩部疼痛;筋膜触发点;温针灸;临床疗效

0引言

肩袖损伤是临床常见肩关节疾病,多由外力创伤所致,也是导致肩关节疼痛、活动受限的主要病症之一[1]。临床统计数据显示,本病在临床上占所有肩关节疾病的17.0%~41.0%,以40岁以上的中老年患者为主,且随着年龄的增长,发病率逐渐升高,病情呈慢性进展,给患者的生活和工作带来较大困扰[2]。常规保守治疗的效果不一,容易遗留瘢痕、挛缩、粘连等问题,继而引发慢性肩部疼痛。而手术治疗容易发生局部肿胀、疼痛,遗留关节僵硬和肌腱粘连的概率达到3.1%~23%[3]。因此,防治肩袖损伤后慢性肩部疼痛成为临床治疗的关键。西医多通过理疗、康复训练等方法治疗,虽在一定程度上能减轻肩周组织炎症,消除粘连,提高肌力,但起效缓慢,容易受患者依从性的影响。中医认为,本病属“肩凝”“肩痹”范畴,外感风寒湿邪为标,素体气血亏虚为本,导致腠理疏松、卫外不固,肩部筋肉受外邪侵袭,致气血瘀滞、血脉不畅、经络凝滞,最终不通则痛[4]。温针灸结合针刺及艾灸的作用,通过寻找肩后筋膜触发点,能达到疏通经络、调和气血、活血化瘀的作用。本研究进一步分析肩后筋膜触发点温针灸治疗对肩袖损伤后慢性肩部疼痛的临床疗效,现汇报如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2021年10月—2022年10月在新疆医科大学第六附属医院康复医学科住院治疗的72例肩袖损伤后慢性肩部疼痛患者为研究对象,随机将其分为两组,各36例。观察组:男21例,女15例;平均年龄为(47.54±10.28)岁;平均病程为(3.42±1.11)年;左侧17例,右侧19例。对照组:男20例,女16例;平均年龄为(47.32±10.69)岁;平均病程为(3.75±1.18)年;左侧16例,右侧20例。两组一般资料对比,无显著差异(P>0.05),具有可比性。纳入标准:①符合《实用骨科运动损伤临床诊断》[5]中肩袖损伤诊断标准;②CT或MRI检查显示肩袖区存在韧带撕裂,长度≤3cm;③经肩袖修补术治疗后遗留慢性肩部疼痛;④病程≥6个月;⑤临床资料完整。排除标准:①肩袖损伤撕裂>3cm,手术修复效果不佳;②既往有肩关节炎、肩部骨折、脱臼等病史;③合并严重心肝肾疾病;④精神或认知障碍。

1.2方法

对照组使用常规康复训练模式,行悬吊训练(SET)训练:①取健侧卧位。从轴向悬吊患侧肩关节,将窄带置于肘关节处,用绳索缓慢抬升,给予上肢远端支撑后进行肩关节前屈练习,以激活前锯肌、斜方肌等肌群稳定性。②取仰卧位。让肩部与悬吊带垂直,将手臂置于身体两侧,悬吊上肢远端,轻度屈曲肩关节,在背部固定中分带,骨盆固定弹性绳带,膝关节下方放置滚筒,进行肩关节外展训练,以自觉无明显疼痛为宜。③取跪位。将身体伸直,并用双手抓吊带,缓慢前倾,使肩关节前屈90°,在腰部放置悬带,前推患肢,使肩胛骨前伸,3组/次,3次/d。

在对照组的训练基础上,观察组使用肩后筋膜触发点温针灸治疗:在患侧肩胛部位寻找筋膜触发点,做好标识,进行常规消毒;取一次性针灸针,于筋膜触发点垂直缓慢捻转进针,进入皮下后快速捻转,以患者自觉重着但不伴刺痛或强烈酸胀为宜;针柄处插艾条,长2cm,直径2cm,点燃艾条,共灸2柱艾条,1次/d[6]。

两组均在治疗2周后评价疗效。

1.3疗效判断标准

治愈:肩关节疼痛消失,功能及活动度均恢复正常,且生活及工作均正常;显效:肩关节疼痛显著缓解,肩关节功能及活动度明显改善或劳累后偶感疼痛;有效:肩关节疼痛有所减轻,肩关节功能及活动度好转,但仍有轻度受限;无效:肩关节疼痛仍在,功能及活动度改善不佳[7]。

1.4观察指标

①疼痛及肩关节功能指标:用视觉模拟评分法(VAS)评估疼痛改善情况,总分为10分,患者根据自身疼痛感受打分。用UCLA评分法、CMS评分法评估肩关节功能。UCLA评分法分为向前侧屈活动、疼痛、功能、患者满意度4个维度,总分最高35分,得分与肩关节功能成正比;CMS评分法包括外展肌力、疼痛、日常生活活动、主动活动范围4个维度,总分为100分,得分与肩关节功能成正比。②测量患者主动活动状态下的肩关节活动度:用通用量角器分别测定前屈、后伸、外展状态下的最大角度,测量3次取平均值。

1.5统计学方法

用SPSS 21.0统计学软件分析处理数据;计量资料以均数±标准差(x—±s)表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验;P<0.05表示差异有统计学意义。

2结果

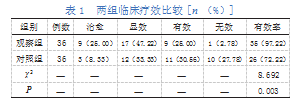

2.1两组临床疗效比较

观察组治疗有效率明显高于对照组,组间差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

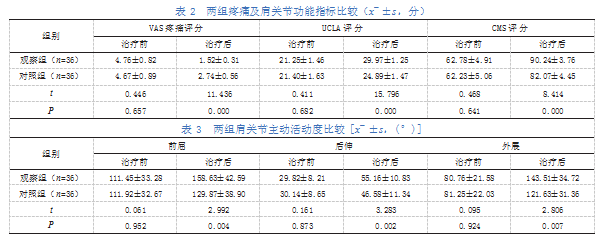

2.2两组疼痛及肩关节功能指标比较

观察组治疗后VAS疼痛评分明显低于对照组,UCLA评分、CMS评分高于对照组,组间差异均具有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.3两组肩关节主动活动度比较

观察组治疗后前屈、后伸、外展等主动活动度明显大于对照组,组间差异具有统计学意义(P<0.05),见表3。

3讨论

肩袖损伤是常见肩关节疾病,与这一部位特殊的解剖结构有关,其头大盂浅,关节囊松弛,关节稳定性较差,受到外力冲击或在扭伤、脱位等情况下容易发生肌腱袖撕裂,引发肩部疼痛、肿胀、活动受限等症状[8]。同时,肩袖部位涉及的肌群较多,共同协作完成肩关节外展、后伸等动作,一旦发生肩袖损伤,可造成活动受限,严重影响肩关节功能[9]。

中医认为,本病的发病与感受风寒湿邪密切相关,加之患者素体气血亏虚或长期劳损等,使肩部感受邪气,使寒凝气滞、瘀血内生,阻滞经脉、筋肉,发为疼痛。温针灸是中医特色外治方法,结合了针灸和艾灸的优点,通过艾条的温热之力沿针柄传至穴位内,给予穴位温热刺激,能温通局部筋肉、疏通经脉、调和气血、祛除寒湿,还可调整脏腑功能,调和全身气血运行。肩后筋膜触发点是肩袖部位粘连、疼痛所在部位,也是导致肩关节生理功能退化的重要节点。本研究选取肩后筋膜触发点进行温针灸,能产生持续刺激,有效解除组织粘连及肌肉痉挛,促进气血运行,调和筋经、腠理,从而疏通经络,改善肩部功能活动。现代研究显示,温针灸能发挥温热效应,调节筋膜触发点的生物化学物质释放,改善肩周内环境,减轻炎症反应,减少止痛物质的释放,达到缓解疼痛的目的。同时,可调节局部免疫,增加细胞吞噬功能,促进炎症及致痛物质的消散,改善局部血液循环及新陈代谢,减少炎性渗出,减轻组织粘连及肌肉痉挛。还可降低肩周神经兴奋性,促进大脑中枢乙酰胆碱的释放,合成内源性脑啡肽,提高机体疼痛阈值[10]。

综上所述,肩后筋膜触发点温针灸治疗对肩袖损伤后慢性肩部疼痛的临床疗效确切,能有效缓解疼痛,促进受损肩袖组织的修复,改善肩周内环境,提高肩部功能及活动度,值得推广使用。

参考文献

[1]刘丰艳.“子母补泻法”联合“肩三针”温针灸治疗肩周炎的疗效及对肩关节疼痛、功能的影响[J].中医研究,2022,35(8):54-57.

[2]陈东林,楚佳梅,包烨华,等.基于激痛点理论的温针灸联合悬吊康复训练系统治疗肩袖损伤45例[J].中国乡村医药,2020,27(24):25-26.

[3]黄美玲,谢卫勇,王安森,等.温针灸促进肩袖损伤术后功能康复的疗效观察[J].广州中医药大学学报,2021,38(1):74-78.

[4]冯柳,樊旭.针刺激痛点治疗肩周炎的临床疗效及其作用机制[J].检验医学与临床,2020,17(3):378-381.

[5]冯华.实用骨科运动损伤临床诊断[M].北京:人民军医出版社,2012:200-211.

[6]廖华薇.肩袖损伤触发点运用朱琏抑制Ⅰ型针法治疗对患侧肩关节功能的影响[J].中医外治杂志,2023,32(1):46-48.

[7]张盛君,孙风凡,徐福.温针灸肩三针配合康复训练对肩袖修补术后恢复疗效观察[J].上海针灸杂志,2017,36(6):735-738.

[8]覃华,郑耀珍,张红色,等.路径式护理对肩部肌筋膜触发点针刺治疗后疼痛的影响[J].按摩与康复医学,2019,10(22):79-81.

[9]陈宇,邓小磊,王有雪.温针灸联合康复训练治疗肩部肌筋膜疼痛综合征疗效观察[J].西部中医药,2023,36(3):139-142.

[10]陈顺喜,陈飞宇,刘小平,等.基于激痛点理论的温针“肩八针”联合悬吊训练对肩袖损伤的影响[J].浙江中西医结合杂志,2022,32(2):157-160.