呼吸肌训练结合高频胸壁振荡排痰仪排痰在老年长期卧床坠积性肺炎预防中的应用效果论文

2025-09-20 15:19:00 来源: 作者:xuling

摘要:将呼吸肌训练结合高频胸壁振荡排痰仪应用于老年长期卧床患者,可以减少坠积性肺炎的发生率,提高患者的呼吸功能和自主排痰能力,且能提升护理满意度,有利于建立良好的护患关系。

摘要:目的分析呼吸肌训练结合高频胸壁振荡排痰仪排痰对老年长期卧床坠积性肺炎的预防效果及对呼吸功能的影响。方法选取本院呼吸内科2021年6月—2023年7月收治的118例需要长期卧床的老年患者作为研究对象,随机将其分为对照组和试验组,每组59例。对照组采取常规护理,试验组在常规护理的基础上联合呼吸肌训练以及高频胸壁振荡排痰仪治疗,对比两组治疗效果。结果试验组坠积性肺炎发生率低于对照组,呼吸功能优于对照组(P<0.05);试验组自行排痰率高于对照组,排痰量高于对照组(P<0.05);试验组护理满意度高于对照组(P<0.05)。结论将呼吸肌训练结合高频胸壁振荡排痰仪应用于老年长期卧床患者,可以减少坠积性肺炎的发生率,提高患者的呼吸功能和自主排痰能力,且能提升护理满意度,有利于建立良好的护患关系。

关键词:呼吸肌训练;高频胸壁振荡排痰仪;长期卧床;坠积性肺炎

0引言

随着我国逐步步入老龄化社会,呼吸系统慢性疾病的发病率也在逐年上升,对于需要长期卧床的老年患者而言,坠积性肺炎是不得不进行预防干预的一种较为严重的并发症[1]。控制不佳极易出现败血症、呼吸窘迫,威胁着患者的生命健康[2]。目前,临床上对于坠积性肺炎多采用抗生素治疗,但对于混合感染的患者效果不佳,且长期大量使用抗生素类药物也会增加老年患者的肝肾代谢负担,无法从根本上解决老年患者呼吸功能偏低的现状[3]。对于坠积性肺炎患者而言,预防大于治疗。因此,本文将呼吸肌训练结合高频胸壁振荡排痰仪应用于本院呼吸科收治的患者中,现就研究结果报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选取本院呼吸内科2021年6月—2023年7月收治的118例需要长期卧床的老年患者作为研究对象。按照随机数字表法将其分为对照组和试验组,每组59例。试验组:男32例,女27例;平均年龄为(69.00±3.45)岁。对照组:男35例,女24例;平均年龄(69.50±3.57)岁。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P<0.05),可纳入比较。纳入标准:①年龄≥60岁,因呼吸系统疾病需要长期卧床的患者;②自愿参与本研究。排除标准:①已存在坠积性肺炎或其他全身感染性疾病;②无法耐受本研究选择的训练方式;③存在胸壁畸形。

1.2方法

对照组采用呼吸内科常规护理模式:(1)保持病房温度湿度适宜,避免噪声、光污染。按时开窗通风消毒,维持病房空气清新,避免交叉感染。当患者体温≥38.5℃时,遵医嘱给予患者物理或药物降温。在此期间,嘱患者卧床休息,减少耗氧量,严密监测患者体温变化情况;在患者出汗较多时,提醒患者家属及时擦汗更换衣物,避免受凉加重病情。(2)遵医嘱使用化痰止咳药物雾化吸入改善患者症状,按时对患者进行翻身拍背,促进痰液的排出。(3)每日观察患者咳嗽的频率以及痰液的颜色、量,遵医嘱留取患者的痰液送检进行培养和药敏试验,并根据报告结果,选取合适的抗生素药物。遵医嘱进行氧气吸入,1~2L/min,改善患者气促、缺氧状态。鼓励患者多饮水,维持足够的液体摄入量,有助于痰液的排出。(4)告知患者家属呼吸系统疾病的饮食注意事项,在富含营养、清淡、易消化、避免辛辣刺激的前提下,根据患者的日常偏好为患者准备饮食。(5)尽量减少对患者的刺激,在进行护理操作前,尽量征得患者及其家属的同意,严格执行护理操作的各项规范。密切关注患者生命体征和精神状态,若出现呼吸、心率加快,及时通知医生进行对症处理。(6)在护理工作中态度温和,要积极主动地与患者家属交流,注意其情绪变化,给予适时的心理指导和帮助,建立良好的护患关系。在患者出院前,对其家属进行全面的出院指导,并定期对患者进行电话随访以了解患者的恢复情况。

试验组在常规护理的基础上进行呼吸肌训练及高频胸壁振荡排痰仪治疗。(1)开展呼吸训练。①腹式呼吸:取半卧位或卧位,在膝下垫小枕,将手放置于患者腹部和前胸部,指导患者通过鼻子吸气时向外扩展腹部,呼气时向内收缩腹部。②缩唇呼吸:在患者面前15~20cm处放置一根蜡烛,指导患者深吸一口气,将口收缩为口哨状然后缓慢地将肺部气体呼出,标准以使蜡烛火焰倾斜而不熄灭为宜。③对抗阻力训练:嘱患者平躺,在其下腹部放置一个重量约为1kg的沙袋,在沙袋的压力下指导患者进行腹式呼吸,在患者可耐受的情况下,每3d增加沙袋重量1kg,直至3kg。④咳痰训练:取上半身前倾的坐位,进行腹式呼吸,深吸气后屏住呼吸对患者上腹部进行按压,指导患者进行2次有力咳嗽。(2)采用高频胸壁振荡排痰仪治疗。根据患者的体形调节背心松紧度(以刚好容纳一指为宜),将其穿在病员服的外层。初次使用时调节为较小的压力强度,后根据患者的耐受程度逐步增加治疗仪的强度,振荡频率以10~15Hz为宜,时间为15~30min,每日1次。

1.3观察指标

(1)比较两组患者坠积性肺炎的发生率。

(2)比较两组患者的呼吸功能。

(3)比较两组患者排痰方式及排痰量。

(4)采用纽卡斯尔护理满意度量表(NSNS)比较两组患者对护理活动的满意度。

1.4统计学方法

采用SPSS 23.0对数据进行处理分析,计数资料以率表示,采用χ2检验;计量资料(x—±s)采用t检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2结果

2.1两组患者坠积性肺炎发生率比较

试验组患者坠积性肺炎发生率为1.69%(1/59),对照组为13.56%(8/59),试验组患者坠积性肺炎发生率低于对照组,组间差异有统计学意义(χ2=4.437,P=0.035)。

2.2两组患者护理呼吸功能比较

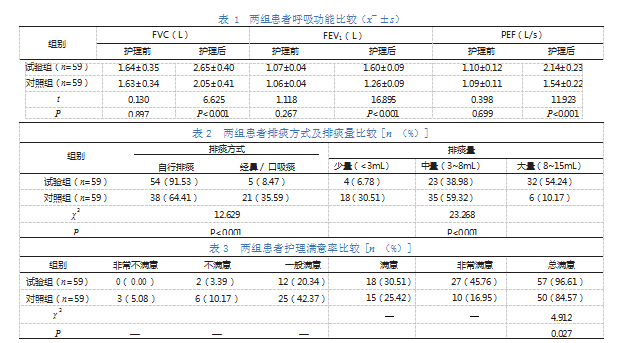

试验组患者护理呼吸功能优于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.3两组患者排痰方式及排痰量比较

试验组患者自行排痰率高于对照组,排痰量大于对照组(P<0.05),组间差异有统计学意义,见表2。

2.4两组患者护理满意度比较

试验组护理满意度高于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

3讨论

坠积性肺炎好发于患有呼吸系统疾病的老年人,主要是由于长期卧床引起肺底部出现瘀血、水肿而导致的炎症反应,临床症状多以发热、咳嗽为主。合并呼吸系统疾病的老年患者机体素质较差,机体抵抗力低,长期卧床咳嗽无力,导致肺部沉积物不能完全排出,就容易出现坠积性肺炎且疾病迁延不愈,在很大程度上影响了患者晚年的生命健康及生活质量。目前,临床上对坠积性肺炎的治疗护理多以对症为主,无法从根本上解决患者咳嗽无力、呼吸功能低下的状态。

相关研究显示[4],呼吸肌训练结合高频胸壁振荡排痰仪可以降低长期卧床患者坠积性肺炎的发生率。结果显示,试验组患者坠积性肺炎发生率低于对照组,呼吸功能优于对照组;自行排痰率高于对照组,排痰量多于对照组;且护理满意度高于对照组(P<0.05)。究其原因:腹式呼吸、缩唇呼吸可以纠正患者的呼吸方式,调节患者呼吸肌的收缩情况及肺部通气量,配合有氧运动可有效地提升患者的肺功能,提高患者自行排痰概率和增加排痰量,为患者后续治疗奠定了良好的身体条件[5]。高频胸壁振荡排痰仪集挤推、震颤、叩击功能于一体,利用胸部物理低频振荡治疗的原理,从垂直和水平两个方向产生治疗力,使患者呼吸道黏膜的代谢物液化、松动、脱落后更易咳出,降低了患者肺部感染的概率。且该仪器的使用不受患者体位的影响,力量均匀、持续,频率稳定,更适合于在配合度不高的老年人群中展开[6]。将前沿的护理理念及治疗方式应用于护理工作,可促进患者的康复,有利于发挥护理人员的主观能动性,提升护理满意度,建立良好的护患关系。

综上所述,将呼吸肌训练结合高频胸壁振荡排痰仪治疗应用于老年长期卧床患者,可以减少坠积性肺炎的发生率,提高患者的呼吸功能和自主排痰能力,能为患者奠定有利于疾病恢复的机体条件,值得研究推广。

参考文献

[1]安民清.呼吸肌训练结合高频胸壁振荡排痰仪排痰对老年长期卧床患者坠积性肺炎的预防效果[J].中国民康医学,2022,34(17):187-189.

[2]赵艳丽,张光华,门桂芳,等.改良式体位引流联合强化口腔护理减少老年重症长期卧床患者坠积性肺炎的效果观察[J].中国实用医药,2018,13(1):185-186.

[3]戴晶晶,高磊.老年慢性阻塞性肺疾病患者和坠积性肺炎患者肺内病原菌比较及感染影响因素分析[J].中国微生态学杂志,2020,32(05):551-554,558.

[4]都雪娇.老年长期卧床患者采取呼吸肌训练结合振动排痰预防坠积性肺炎的意义观察[J].中国现代药物应用,2021,15(23):238-240.

[5]余淑芳,马清蓝,林婉静.有氧运动联合缩唇腹式呼吸操在慢性阻塞性肺疾病患者康复中的应用效果[J].中西医结合护理(中英文),2023,9(2):172-174

[6]李蕊,司爱冰,王水雨.高频胸壁振荡排痰仪联合一体化排痰护理在危重症患者中的应用价值[J].微创医学,2020,15(6):827-829.