基于目标管理下的康复护理干预对颅脑损伤偏瘫患者的影响论文

2025-09-05 15:48:17 来源: 作者:xuling

摘要:基于目标管理下的康复护理干预能有效改善颅脑损伤偏瘫患者神经功能,提高肢体活动功能以及生活质量,且护理满意度更高。

【摘要】目的:探讨基于目标管理下的康复护理干预对颅脑损伤偏瘫患者的影响分析。方法:选取2021年1月—2023年12月蚌埠医科大学第一附属医院收治的104例颅脑损伤偏瘫患者作为研究对象,将患者按照随机数表法进行分组,其中对照组(n=51)采用常规护理干预,观察组(n=53)采用基于目标管理下的康复护理干预。比较两组干预效果。结果:干预后,观察组美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分低于对照组,中文版Fugl-Meyer运动功能量表(FMA)、中文版创伤性颅脑损伤患者生活质量评定量表(QOLIBRI)各项评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组护理总满意率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:基于目标管理下的康复护理干预能有效改善颅脑损伤偏瘫患者神经功能,提高肢体活动功能以及生活质量,且护理满意度更高。

【关键词】颅脑损伤,偏瘫,基于目标管理,康复护理

颅脑损伤是神经外科常见病,多因暴力损伤作用于头部而引起,随病情进展极易诱发多种并发症,其中偏瘫较为常见,患者主要表现为不同程度的神经功能、运动功能障碍,且具有较高的致残、致死风险,对患者身心健康造成严重不利影响[1-2]。相关研究证实,颅脑损伤偏瘫患者受损中枢神经系统仍具有一定的修复和重塑能力,故在功能恢复的黄金阶段采用外部刺激康复干预能有效恢复神经功能和运动功能[3-4]。随着护理医学的发展,基于目标管理下的康复护理在临床护理工作中的应用逐渐广泛,其主要根据患者病情特征设立近期、远期达成目标,据此制定针对性康复措施,已被证实在提高护理管理质量、加速患者康复进程等方面具有重要指导意义[5-6]。但目前,临床关于基于目标管理下的康复护理干预应用于颅脑损伤中的研究鲜有报道,缺乏有效参考依据。基于此,本研究旨在探讨基于目标管理下的康复护理干预对颅脑损伤偏瘫患者的影响,现报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2021年1月—2023年12月蚌埠医科大学第一附属医院收治的104例颅脑损伤偏瘫患者作为研究对象,将患者按照随机数表法进行分组,其中对照组男30例,女21例;年龄27~70岁,平均年龄(45.62±5.18)岁;偏瘫部位:左侧27例,右侧24例。观察组男31例,女22例;年龄25~71岁,平均年龄(46.03±5.30)岁;偏瘫部位:左侧26例,右侧27例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。本研究经蚌埠医科大学第一附属医院伦理委员会审批。

纳入标准:(1)均经影像学等检查确诊为颅脑损伤;(2)均为单侧偏瘫;(3)具有一定的理解、沟通能力;(4)所有患者均知情,并自愿签署相关知情文件。

排除标准:(1)脑血管瘤或脑卒中等其他脑部病变;(2)精神、认知障碍;(3)生命体征极不稳定;(4)合并脊柱、胸、腹部等重大损伤;(5)依从性差,无法配合康复干预。

1.2方法

对照组采用常规护理干预。即加强患者颅脑损伤偏瘫康复相关知识的健康教育宣教,遵医嘱执行用药管理、饮食管理,密切监测患者偏瘫侧肢体皮肤颜色、肤温,协助进行肢体按摩、翻身护理,并指导患者每天进行多时段全方位康复锻炼。观察组联合基于目标管理下的康复护理干预。具体如下。

1.2.1成立康复护理干预小组成员包括1名护士长(组长)、1名康复治疗师和6名责任护士,小组成员分工明确,共同参与学习基础性目标管理理论知识、颅脑损伤偏瘫康复相关知识以及实施流程,均完成考核。

1.2.2制定康复管理目标护理小组开展小组讨论会,以“颅脑损伤”“偏瘫”“基于目标管理”“康复”等为关键词检索万方、知网等文献数据库,查阅相关优质文献资料,并结合患者病情特点、既往临床管理经验,制定脑水肿期、病情稳定期以及恢复期3个阶段的康复管理目标,其中脑水肿期以提高偏瘫侧肢体活动耐受程度为目标,病情稳定期以增强偏瘫侧肢体耐力、力量为目标;恢复期以恢复偏瘫侧肢体活动功能、提高日常生活能力为目的。1.2.3基于目标管理下的康复护理实施(1)脑水肿期:护理人员加强病房巡视,对病房环境进行清洁、整理,避免出现摔倒、跌倒等风险事件的发生,协助患者调整舒适体位,每隔2 h翻身1次,对患者患侧肢体局部肌肉进行按摩,动作轻柔,以伸肌按摩、揉捏相结合的形式进行,10~15 min/次,2次/d;帮助患者进行偏瘫侧四肢被动活动,从大关节到小关节循序渐进,并指导患者加强健侧四肢屈伸、上下抬举等活动训练,活动量由小到大,15~20 min/次,2次/d;训练过程中家属全程陪同,给予患者情感支持,并学习各项康复护理措施的实施步骤,之后由其帮助患者训练。(2)病情稳定期:指导患者进行偏瘫侧四肢主动活动,包括患肢前屈、内收、外展等反复活动以及床上移行翻身、卧位起坐、扶持站立等,训练时间以患者耐受程度为宜,2次/d。(3)恢复期:指导患者在助行器、扶拐等辅助器材下进行行走训练,逐渐增加移动范围,待偏瘫侧肢体力量增强后在无辅助状态下进行整理踏步运动、行走等训练;同时加强上肢日常生活能力训练,包括独立洗手、穿衣、进食训练等,也可以尝试进行精细动作训练,如搭建积木、筷子夹珠子等,进一步促进患者各种生活能力恢复。护理小组定期开展小组讨论会,对患者康复情况进行综合评估,达到出院标准后,嘱咐患者及家属根据医嘱指示进行后续康复计划。均连续干预3个月。

1.3观察指标及评价标准

(1)神经功能:于干预前、后采用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)[7]评估,包括11个项目,评分范围为0~35分,患者神经功能损伤程度随总评分升高呈加重趋势。(2)肢体活动功能:于干预前后采用中文版Fugl-Meyer运动功能量表[8](FMA)评估,包括上肢运动、下肢运动、平衡3个维度,评分范围为0~114分,评分越高表示肢体活动功能越好。(3)生活质量评分:采用中文版创伤性颅脑损伤患者生活质量评定量表(QOLIBRI)[9]评估,包括认知思考能力、自我评价等6个维度,37个条目,评分范围为0~148分,评分越高表示生活质量越好。(4)护理满意度:采用自制护理满意度调查表(100分)评估,其中满意(90~100分),比较满意(70~89分),不满意(<70分),总满意率为满意率和比较满意率之和。

1.4统计学处理

采用SPSS26.0统计学软件分析,计量资料以均数标准差(x-±s)表示,组间比较采用t检验。计数资料以例数和百分比(%)表示,采用检验,P<0.05有统计学意义。

2结果

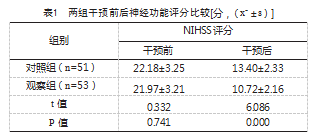

2.1两组干预前后神经功能评分比较

干预前,两组NIHSS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,观察组NIHSS评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2两组干预前后肢体活动功能评分比较

干预前,两组FMA量表评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,观察组FMA量表各项评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

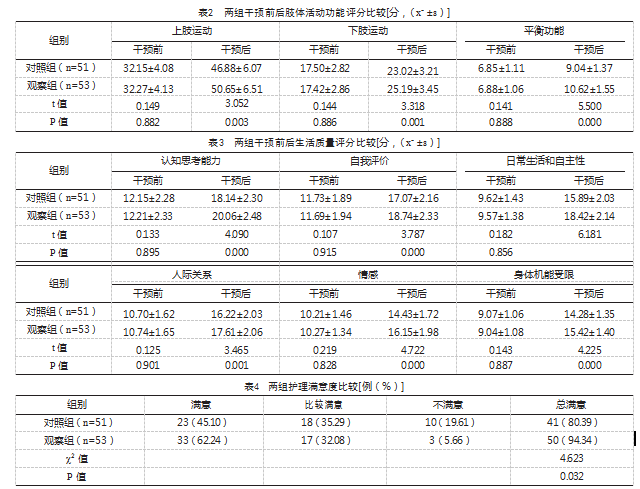

2.3两组干预前后生活质量评分比较

干预前,两组QOLIBRI量表评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,观察组QOLIBRI量表各项评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

2.4两组护理满意度比较

观察组护理总满意率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

3讨论

偏瘫是颅脑损伤最常见且严重的并发症之一,若不能及时干预,可导致患者肢体运动功能丧失,从而严重影响其生活质量[10]。既往多项研究报道,颅脑损伤后,通过刺激运动通路中相应的神经元,能够使其获得正常的运动输出,帮助改善身体机能和大脑功能[11-12]。基于目标管理理论是一种“参与管理”模式,可根据患者病情特点、个体需求制定阶段性管理目标及相应的管理措施,以确保患者机体处于最佳状态,从而为进一步康复打下坚实的基础[13-15]。目前,基于目标管理下的康复护理已经较多应用于临床康复护理管理中,并取得了较为满意的干预效果[16-17]。

本研究通过分析基于目标管理下的康复护理干预对颅脑损伤偏瘫患者的影响,结果显示,干预后观察组NIHSS评分、Fugl-Meyer量表、QOLIBRI量表改善效果均较对照组更优。说明基于目标管理下的康复护理干预能有效改善颅脑损伤偏瘫患者神经功能,提高肢体活动功能以及生活质量。分析原因为,基于目标管理下的康复护理干预下,根据患者具体病情并结合临床经验制定科学、合理的管理目标及康复方案,能确保康复训练顺利开展,提高整体护理服务质量。在脑水肿期通过肢体按摩和被动活动干预,可维持肌群正常代谢,改善局部血液循环,从而在一定程度上增强关节、肌肉耐受力,为进一步康复打下坚实的基础;在疾病稳定期以增强偏瘫侧肢体耐力、力量为目标,通过开展主动运动干预反复刺激运动通路上各个神经元或在病灶周围形成新的神经通路,能有效提高神经活动的兴奋性和反应性,进而充分发挥脑组织的可塑性,促进脑组织周围受损神经元细胞恢复;恢复期通过行走训练、日常生活能力训练干预,可进一步兴奋神经肌肉组织,促进神经功能和肢体运动功能恢复。此外,整个康复过程中家属全程陪同,给予患者情感支持,能充分调动患者的主观能动性,最终实现康复目标,故患者生活质量得到显著提高[18]。另外,本研究还显示,观察组护理总满意率较对照组更高。这可能与基于目标管理下的康复护理干预遵循循序渐进原则,充分符合“以人为本”的护理理念,且能最大程度地促进患者康复,提高生理舒适度有关。

综上所述,基于目标管理下的康复护理干预能有效改善颅脑损伤偏瘫患者神经功能,提高肢体活动功能以及生活质量,且护理满意度更高。

参考文献

[1]范颖,王成铭,王金明,等.基于多种优化算法的交通事故精准化重建与颅脑损伤风险评估[J].医用生物力学,2023,38(2):346-352.

[2]BADNER A,REINHARDT E K,NGUYEN T V,et al.Freshly thawed cryobanked human neural stem cells engraft within endogenous neurogenic niches and restore cognitive function after chronic traumatic brain injury[J].Journal of Neurotrauma,2021,38(19):2731-2746.

[3]赵欣,张玲,王舰,等.肌电触发康复机器手训练治疗脑外伤术后偏瘫患者的疗效[J].医学临床研究,2022,39(12):1888-1890.

[4]俞士隔,刘勤,张倩.多感觉联合刺激护理对重症颅脑损伤昏迷患者苏醒、神经功能及并发症的影响[J].临床与病理杂志,2023,43(7):1431-1438.

[5]徐倩慧,张洁,陶天奇,等.个案管理模式联合加速康复外科护理在髋关节置换术患者围手术期中的应用[J].中华现代护理杂志,2021,27(3):379-383.

[6]刘玮楠,叶雅雯,陈亚萍,等.应用每日目标管理路径指导胰腺术后患者早期经口进食的效果研究[J].中国护理管理,2021,21(11):1671-1675.

[7]侯东哲,张颖,巫嘉陵,等.中文版美国国立卫生院脑卒中量表的信度与效度研究[J].中华物理医学与康复杂志,2012,34(5):372-374.

[8]陈瑞全,吴建贤,沈显山.中文版Fugl-Meyer运动功能评定量表的最小临床意义变化值的研究[J].安徽医科大学学报,2015(4):519-521,522.

[9]于洋,张琳瑛,梁恩和.中文版创伤性颅脑损伤患者生活质量量表的信度及效度研究[J].中华物理医学与康复杂志,2013,35(5):356-359.

[10]蒋鸿雁,杨凤,曹艳,等.2004~2013年昆明医科大学第一附属医院创伤性脑损伤流行病学特征调查[J].昆明医科大学学报,2022,43(4):12-18.

[11]吴明俊,刘娟娟.颅脑损伤患者出院准备计划及院外持续居家护理效果分析[J].中国医学创新,2021,18(25):96-100.

[12]RYOTA RO I,RYOTA T,MASAHIRO Y,et al.Neuroprotective effects of genome-edited human iPS cell-derived neural stem/progenitor cells on traumatic brain injury[J].Stem Cells(Dayton,Ohio),2023,41(6):603-616.

[13]朱晓宇,许丹,周敏.基于目标管理理论的针对性护理对支气管肺炎患儿肺功能、遵医行为及预后的影响[J].中国医药导报,2022,19(22):193-196.

[14]洪静,苏少蔚,叶盛.基于目标管理理论的护理干预对脑卒中长期卧床肺部感染患者的效果研究[J].中华全科医学,2021,19(1):157-160.

[15]张丹,张莹莹,付晨.目标管理理论下的干预模式在急性肾衰竭透析患者中的护理分析[J].中国血液净化,2023,22(2):149-152.

[16]高莉敏,张颖,张勇.每日目标化管理模式联合快速康复护理路径在跟腱断裂患者中的应用[J].实用临床医药杂志,2023,27(6):60-63.

[17]袁莹,刘维,何彬彬,等.基于目标管理理论的康复护理在脑出血偏瘫患者中的应用[J].海南医学,2023,34(18):2732-2736.

[18]徐熙娟,袁鹏,龚燕华,等.认知康复结合肢体训练对颅脑损伤患者的影响研究[J].现代中西医结合杂志,2021,30(32):3629-3632.